Современные информационные технологии позволяют выбраться из четырёх стен и отправиться в увлекательное путешествие по далеким странам и городам.

Поднявшись над землей, с помощью аэрофотосъёмки можно увидеть практически любой дом и любую улицу каждого города. Вот школа, в которой ты учился, а вот кафе, где прошло первое свидание. Наплыли воспоминания, сладко защемило сердце. Но даже если они и сохранились, эти дома и улицы, нам никогда не удастся вернуть те ушедшие дни — одна лишь память способна воскресить их очарование.

Пять месяцев 1918 года были последними, которые Бунин провёл в Москве. Пасха приходилась в тот год на первые майские дни. Супруги ходили к заутрене в церковь Николая Чудотворца на Курьих ножках (первая половина XVII века), что стояла на Большой Молчановке между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками (Большая Молчановка, 26; Большой Ржевский пер., дом 1). В 1929 году храм ещё действовал, но уже в 1934 году он был разобран. А в 18-м — в 18-м он ещё стоял рядом с доходным домом И. С. Баскакова (Поварская, 26; построен в 1912—1913 годах архитектором О. Г. Пиотровичем), где тогда и жил И. А. Бунин. За те полгода, которые прошли с Октябрьского переворота, Москва сильно изменилась. На газонах, где прежде по весне желтели одуванчики, теперь парами грелись на солнышке люди и лузгали семечки.

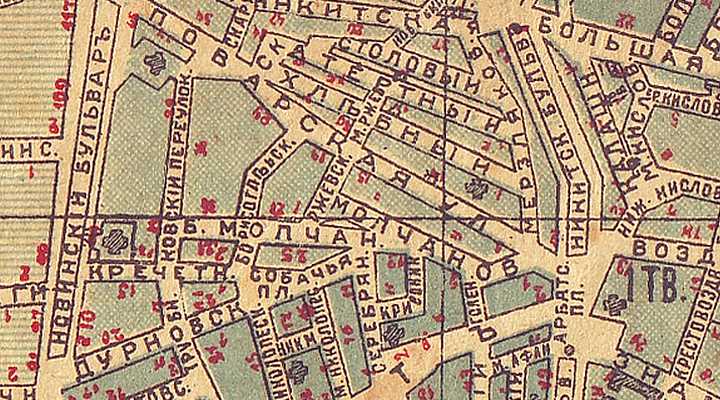

1915 год. Новейший номерационный планъ гор. Москвы. Изд. Р.Г. Даенъ. Фрагмент.

1915 год. Новейший номерационный планъ гор. Москвы. Изд. Р.Г. Даенъ. Фрагмент.

Указаны Большая Молчановка, Поварская и переулки — Борисоглебский и Ржевский

И вот в начале третьей декады мая Иван Алексеевич Бунин и Вера Николаевна Муромцева, его жена, уезжали с Поварской улицы к Савёловскому вокзалу, откуда поезд должен был увезти их за границу.

Приехав на вокзал в три часа дня, они смогли сесть в вагон лишь в семь вечера, а отправились — только в час ночи. Поезд ещё сделал остановку на Александровском (Белорусском) вокзале и в три часа утра, наконец, окончательно набрал ход в направлении на Смоленск и Оршу.

В. Н. Муромцева записывала:

По совету опытных людей Ян решил ехать через Оршу. Ему обещали в санитарном поезде устроить проезд. Была пора обмена пленными. И довольно часто из Москвы уходили эшелоны с немцами…

Затем были Минск, Киев и Одесса. Так начиналась эмиграция писателя, которая привела его в Париж. Два десятилетия спустя Бунин начал писать «Тёмные аллеи», в которых до боли трогательно и достоверно вспоминал Москву — его город, которого на тот период времени уже не существовало. Он писал о тех ресторанах и гостиницах, которые сразу же после революции были закрыты, он писал об улицах и домах, которые по плану реконструкции Москвы 1935 года подлежали уничтожению и частично уже были снесены. Но в рассказах писателя они существовали, да и поныне существуют, такими, какими остались они в его памяти.

В этих его рассказах мы видим Москву практически в любое время года. Например, осенью:

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что уже лето прошло и не вернётся, было грязно, сумрачно, улицы мокро и чёрно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролёток…

А вот — уже зимой — главный герой рассказа «Генрих» уезжает из Москвы за границу:

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было ещё светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролётами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажжённых фонарей…

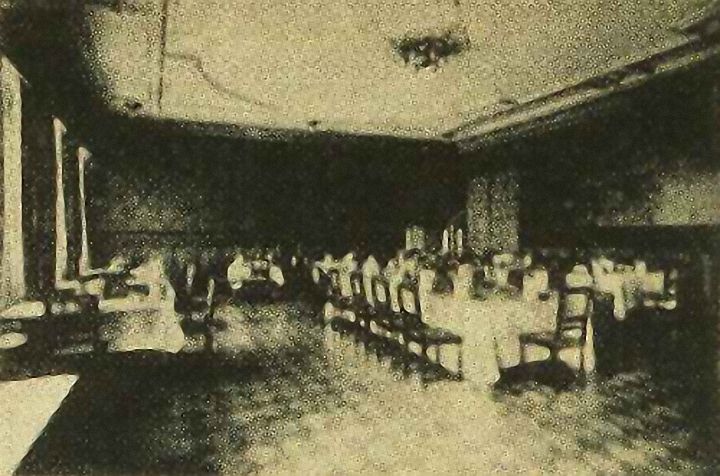

Лоскутная гостиница в начале XX века

Лоскутная гостиница в начале XX векаОбжорный переулок, Лоскутный переулок… Теперь этих названий уже нет. «Лоскутная» была одной из самых-самых известных гостиниц в дореволюционной Москве, и располагалась она недалеко от Красной площади, в Лоскутном переулке, названном так по лоскутному рынку, который шёл от Большой Никитской улицы (она начиналась тогда от Манежа) до Тверской — точнее, до нынешней площади Революции, рядом с магазином русского платья Стулова. Если бы этот переулок существовал в наши дни, то попасть в него можно было бы, выйдя из вестибюля станции метро «Моховая» на Манежную площадь.

В Лоскутной гостинице не раз останавливался и сам Бунин (в частности, в 1912 году). Он вспоминает «большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт», ковры тёплых гостиничных коридоров. В 1932 году в связи со строительством метро приступили к сносу домов по Лоскутному переулку. На старых фотографиях ещё можно видеть одновременно и Лоскутную гостиницу, и строившуюся за ней гостиницу «Москва». В 1938 году Лоскутный переулок, согласно плану реконструкции левой стороны улицы Горького, окончательно исчез, став частью новой Манежной площади. Здание Лоскутной гостиницы, в которой останавливались Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Сергей Есенин, Константин Паустовский, Андрей Белый, было снесено (впрочем, не так давно было снесено и здание её преемницы — гостиницы «Москва»)…

Лоскутная гостиница. Кто только не отобедал за этими самыми столами…

Лоскутная гостиница. Кто только не отобедал за этими самыми столами…

Но вернемся к рассказу «Генрих»:

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи…

Из-под готового поезда, сверху освещённого матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущий каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пёстром блеске стен, обитых тиснёной кожей, и толстых, зернистых дверных стёкол, была уже заграница…

История Брестского вокзала — в наши дни он называется Белорусским — начинается со второй половины 60-х годов XIX века, когда в Москве от Тверской заставы началась прокладка Московско-Смоленской железной дороги, которая вначале доходила до Смоленска, а затем была продолжена до Бреста: отсюда открывался путь к Варшаве и в Западную Европу. Сам вокзал был открыт в 1870 году. Он стал вторым по величине после Николаевского (ныне — Ленинградского). В 1912 году страна отмечала столетие войны с Наполеоном, и 4 мая 1912 года и дорога, и вокзал были переименованы в честь императора Александра Первого. В августе 1922 года Александровская и Московско-Балтийская железные дороги были объединены в Московско-Белорусско-Балтийскую, вокзал стал называться Белорусско-Балтийским, а с мая 1936 года — просто Белорусским. Обратим внимание: Глебов, герой рассказа «Генрих», отправляется в Европу пока что с Брестского вокзала, тогда как сам Бунин едет в эмиграцию уже через Александровский вокзал…

Площадь перед Брестским вокзалом. Фотография начала XX века

Площадь перед Брестским вокзалом. Фотография начала XX века

Да, Москва стремительно менялась во все времена, меняла свой облик, меняла имена своих улиц, площадей и вокзалов. Вот и ещё одна дневниковая запись Бунина — от 1 января 1915 года:

Позавчера были с Колей в Марфо-Мариинской обители на Ордынке. Сразу не пустили, дворник умолял постоять за воротами — «здесь в[еликий] кн[язь] Дм[итрий] Павл[ович]». Во дворе пара чёрн[ых] лошадей, в санях ужасный кучер. Церковь снаружи лучше, чем внутри. В Грибоедовском переулке дома Грибоедова никто не мог указать. Потом видели безобразно раскрашенную церковь Ивана Воина…

Вчера были на Ваганьков[ском] кладбище. Вся роща в инее. Грелись на Александровском вокзале…

Заехали в Зачатьевский монастырь. Опять восхитили меня стихиры. В Чудове, однако, лучше…

Нынче часа в 4 Нов[о]-Дев[ичий] монастырь. Иней. К закату деревья на золотой эмали. Очень странны при дневном свете рассеянные над могилами красные точки огоньков, неугасимых лампад…

И вот как эта запись трансформировалась спустя почти тридцать лет в рассказе «Чистый понедельник» — в сцене посещения героями Новодевичьего кладбища:

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях… Дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами…

И в том же рассказе герои его ищут дом Грибоедова:

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоедовском переулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов, — прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещённые окна…

— Тут есть ещё Марфо-Мариинская обитель, — сказала она…

Исследователи московской топонимики доказали, что Пыжевский переулок в районе Ордынки до конца XIX века носил название Грибоедовского — по фамилии дяди писателя, А. Ф. Грибоедова, жившего тут в большой усадьбе (№№ 3 — 5). Герои рассказа Бунина, очевидно, заблуждались, полагая, что название переулка связано с «самим» Грибоедовым… Надо сказать, что даже в начале XX века старое название ещё нередко встречается на многих картах и схемах Москвы:

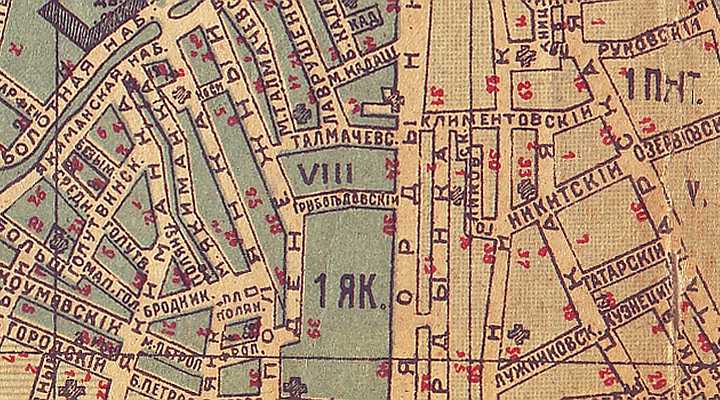

1915 год. Новейший номерационный планъ гор. Москвы. Изд. Р.Г. Даенъ. Фрагмент.

1915 год. Новейший номерационный планъ гор. Москвы. Изд. Р.Г. Даенъ. Фрагмент.

В углу между Грибоедовским (Пыжевским) переулком и улицей Большая Ордынка

(примерно там, где написано «30») располагалась Марфо-Мариинская обитель

В финале рассказа, после ухода героини в монастырь, герой снова едет в Марфо-Мариинскую обитель:

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещённой церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за-ради бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Фёдоровна и великий князь Митрий Палыч…

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна приходилась императрице старшей сестрой. Она была замужем за великим князем Сергеем Александровичем, московским генерал-губернатором, а затем командующим войсками Московского военного округа. В начале февраля 1905 года Сергей Александрович был разорван на куски бомбой (теперь бы сказали — «взрывным устройством») террориста Ивана Каляева (Каляевская — так долгое время называлась при Советской власти одна из улиц в центре Москвы; теперь это вновь Долгоруковская улица). Сразу после похорон Елизавета Фёдоровна приехала к убийце своего мужа в Бутырскую тюрьму — она умоляла террориста покаяться. Сама она никакой ненависти к Каляеву не испытывала и даже обратилась к царю с просьбой помиловать его.

Остаток жизни этой удивительной женщины поистине уникален. Приобретя участок на Большой Ордынке, она основала там Марфо-Мариинскую обитель, устроила бесплатную больницу, бесплатную амбулаторию, аптеку с бесплатными лекарствами для бедных, богадельню, столовую для бедных, детский приют, воскресную школу, бесплатную библиотеку. Во время мировой войны она лично ухаживала за ранеными в госпиталях…

Ворота Марфо-Мариинской обители в наши дни. Улица Большая Ордынка

Ворота Марфо-Мариинской обители в наши дни. Улица Большая Ордынка

Весной 1918 года, вместе с другими членами императорской семьи, Елизавета Фёдоровна была вывезена большевиками в Пермь — на сборы ей дали тогда полчаса. В мае, примерно тогда же, когда Бунины выехали за границу, её перевезли в Екатеринбург, а затем в Алапаевск. В ночь на 18 июня её вместе с родственниками живой сбросили в старую заброшенную шахту. Смерть её была долгой и мучительной…

В семье Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны воспитывался (после смерти своей родной матери) великий князь Дмитрий Павлович, имя которого также упоминается в рассказе Бунина. Потом Дмитрий Павлович активно участвовал в заговоре с целью убийства Григория Распутина, был арестован, но в результате личного вмешательства Николая Второго его освободили. После революции Дмитрию Павловичу удалось выехать за границу, он жил вначале в США, а затем в Европе и скончался уже в 1942 году…

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

— Отвезёшь меня на Брестский.

— Слушаюсь-с, — ответил Касаткин. — За границу, значит, отправляетесь?

— За границу…

Иван Алексеевич Бунин, «Тёмные аллеи», рассказ «Генрих»…

Всё это лишь маленькие детали того огромного мира, который описал, а быть может, отчасти и создал в своих рассказах Иван Алексеевич Бунин. Ушёл ли этот мир? Навсегда ли? Умом ведь понимаешь, что он ушёл навсегда, но открывая томик Бунина, чувствуешь: нет, ведь тут же он, с нами, рядом…

Ирина, май 2010 года