Когда я был маленьким, у меня была любимая книжка. Называлась она немного странно и, пожалуй, загадочно — «Повести». Но я-то знал, что никакие это не «Повести», а просто «Миколка-паровоз» — удивительно весёлая, как мне тогда казалось, история о мальчике, о его стареньком дедушке, о нехороших царских жандармах и о никогда не унывающих смелых революционерах. В книжке была и ещё одна история, которая — на фоне «Миколки-паровоза» — мне нравилась несколько меньше. Не знаю почему, но она казалась мне какой-то чуточку холодной, чужеватой, что ли… Хотя там тоже было много весёлого — может быть, даже слишком весёлого.

Когда я был маленьким, у меня была любимая книжка. Называлась она немного странно и, пожалуй, загадочно — «Повести». Но я-то знал, что никакие это не «Повести», а просто «Миколка-паровоз» — удивительно весёлая, как мне тогда казалось, история о мальчике, о его стареньком дедушке, о нехороших царских жандармах и о никогда не унывающих смелых революционерах. В книжке была и ещё одна история, которая — на фоне «Миколки-паровоза» — мне нравилась несколько меньше. Не знаю почему, но она казалась мне какой-то чуточку холодной, чужеватой, что ли… Хотя там тоже было много весёлого — может быть, даже слишком весёлого.

А может, она оттого казалась мне чужеватой, что у неё было какое-то незапоминающееся название — «Про смелого вояку Мишку и его славных товарищей». Сейчас смотрю — вроде бы не так уж и длинно, а вот тогда — никак не запоминалось. История та рассказывала о какой-то мало мне известной войне, но не о Гражданской войне, где все были одеты кое-как, воевали чем попало, а командиры были все с усами. Нет, там была совершенно нормальная армия, с батальонами, в одинаковой форме, с одинаковым оружием — вполне регулярная армия, как я бы сейчас сказал. И командиров там было незаметно, и революционеров там никаких не было, а были там одинаковые красноармейцы, или даже просто солдаты. Красноармейцы-солдаты спокойно и без героических подвигов делали своё солдатское дело: без особых приключений побеждали врагов, которые назывались белополяки. Война та была очень ровная и спокойная, без потерь, без дождей и без грязи под ногами, хотя и закончилась она уже поздней осенью.

И ещё очень весёлая она была, та война с незадачливыми и придурковатыми белополяками. Потому что в первом батальоне всеобщим любимцем красноармейцев-солдат был чёрный пёс по кличке Жук, во втором батальоне — козёл Весёлая Борода, большой любитель махорки, ну а в третьем — в третьем батальоне числился медведь Мишка.

Вот о весёлых похождениях этой троицы и рассказывалось в книге. Там были очень смешные эпизоды. И как солдаты-красноармейцы обрядили Мишку в трофейную уланскую униформу, с шикарными такими погонами, а Мишка тут же разодрал штаны, но согласился на мундир. И как однажды Мишка тихонечко забрался в польский самолёт, у которого что-то там сломалось, а потом до смерти перепугал белопольского лётчика, обнаружившего Мишку уже в полёте. И как Мишка обратил в бегство отряд белопольских улан, свалившись с дерева прямо на их командира. Да много чего смешного там было…

А ещё Мишка участвовал в боях, подносил патроны:

Пулемётчики ведут огонь, а Мишка коробки с лентами таскает. Целую груду схватит в охапку и несёт, с ноги на ногу переваливаясь, покряхтывает, сопит… Ужасались белополяки, шептали: «Свента матка боска!» — крестились при виде необыкновенного бойца-пулемётчика…

Непонятная та война закончилась довольно грустно: пёс Чёрный Жук состарился, поседел и оглох на одно ухо, козёл Весёлая Борода добаловался, перескакивая через составленные «в козлы» винтовки, а Мишку вначале отдали в зоосад, а потом он попал в цирк. Я не припомню, чтобы в книге говорилось о каких-то других неприятностях, связанных с той войной…

Трудно сказать, насколько реальную историю рассказал писатель Михась Лыньков и был ли на самом деле в Красной Армии такой героический медведь. Ирония судьбы заключается в том, что подобный медведь наверняка был, но… у «белополяков».

Точнее, не медведь, а медведица, и не простая медведица, а белая. По кличке Баська. Ещё её называют Баська Мурманская, потому что её, исконно нашу белую медведицу Баську, белые же поляки-«мурманцы» вывезли из северной России — нет, не из Мурманска. Из Архангельска.

«Gdzie Rzym, a gdzie Krym!» — гласит польская пословица. Где Варшава, а где Архангельск!.. Какая нелёгкая занесла поляков аж в Архангельск?.. Какого лешего они там забыли?..

Какая нелёгкая — оно известно, какая… Всеобщий и безусловный хаос, воцарившийся на территории бывшей Российской империи к лету 1918 года. После заключения Брестского мира большевистское правительство потеряло к прежней русской армии всякий интерес, на Украине прочно обосновались немецкие войска, и для остатков польских формирований, составленных из тех поляков, кто служил в русской армии, кратчайшим путём на родину неожиданно оказался самый длинный путь — через Архангельск и затем вокруг северной Европы.

Надо сказать, что большевики отнюдь не сочувствовали всему этому предприятию, так что из многих тысяч поляков до российского Севера добрались их всего лишь две-три сотни — вот они и стали потом называться в Польше «мурманцами».

Существует немало легенд, связанных с Баськой. По одной их них, полугодовалая медведица попала к «мурманцам» в результате амурного приключения некоего подхорунжего по фамилии Карась. Дело было так. Подхорунжий Карась соперничал с одним итальянским капитаном за сердце местной красавицы (а в Архангельске ведь располагались тогда не только поляки, но и англичане, американцы, французы, итальянцы и даже сербы — все бывшие союзники России, для краткости называемые нами интервентами). Так вот. Пленить сердце той красавицы можно было, якобы, исключительно демонстративной любовью к животным, и поляк с итальянцем старались вовсю: однажды-де капитан продемонстрировал красавице лису, но подхорунжий в ответ привёл волчонка — итальянская карта оказалась бита. Тогда пылкий итальянец раздобыл где-то голубого песца, и честь Польши повисла буквально на волоске. Спасая упомянутую честь, подхорунжий Карась и купил у какого-то местного жителя юную медведицу, будущую Баську…

Рассказывают, что в полной мере насладиться плодами своего триумфа Карасю не удалось: в тот же день он получил десять дней ареста за то, что неискушённая во флирте Баська, не оценив ухаживаний со стороны любимого пса английского генерала, одним ударом навсегда избавила его ото всех волнений (пса, конечно, а не генерала). Ну а Баська официально стала «дочерью полка»: её поставили на довольствие и определили в пулемётную команду «мурманцев».

Баська Мурманская — официальная «дочь полка»

Баська Мурманская — официальная «дочь полка»

В сентябре 1919 года польские интервенты пароходом отправились на родину, в Польшу. С ними, разумеется, покинула родные пенаты и Баська — как же без неё-то?..

Трудно сказать, насколько Баська сотрудничала с белополяками и участвовала ли она в боях на их стороне, но достоверно известно, что в декабре 1919 года, в Варшаве, она участвовала в торжественном прохождении «мурманцев» перед самим Юзефом Пилсудским. Более того — в нужный момент сообразительная Баська чуть ли не встала на задние лапы, передней же лапой поприветствовав «начальника» польского государства. Вот картинка, на которой запечатлено это незабываемое событие. Оркестр под картинкой — видимо, это сводный оркестр варшавской полиции — исполняет «Марш Пилсудского» (запись 1929—1930 годов). Если вас не слишком впечатлит самое начало марша, то потерпите чуть-чуть, ибо секунд через сорок там зазвучит мелодия знаменитой «Первой бригады» — мелодия, которую в Польше знает каждый:

Встреча Баськи Мурманской с «начальником государства» Юзефом Пилсудским.

Встреча Баськи Мурманской с «начальником государства» Юзефом Пилсудским.Оркестр исполняет «Марш Пилсудского» (пластинка «White Eagle», № C-711-A)

Если помните, смелый вояка Мишка из повести Лынькова числился у красноармейцев в третьем батальоне. В начале 1920 года «мурманцы» тоже стали третьим батальоном — в составе 64-го пехотного полка возрождённой польской армии. К сожалению, аналогии с повестью на этом не заканчиваются: подобно козлу Весёлая Борода, по неосторожности принявшему смерть на красноармейских штыках, Баська Мурманская, увы, погибла на крестьянских вилах.

Случилось это, вероятно, вскоре после возвращения «мурманцев» от Пилсудского. Их отряд располагался тогда в крепости Модлин, на берегу Вислы. Каждый день Баська, помнившая ещё студёные арктические воды, с огромным удовольствием плескалась в холодной воде зимней Вислы. И вот однажды, играя и резвясь, она сорвалась с цепочки, переплыла Вислу и доверчиво направилась к тамошним людям. Люди, однако, восприняли её появление среди крестьянских построек словно неожиданный дар небес: предприимчивый местный крестьянин сразу сообразил, что из медвежьей шкуры получилась бы ведь неплохая шуба для его жены. Приученная ко всеобщей любви, Баська даже и не пыталась защищаться.

Когда «мурманцы», погнавшиеся было на лодке вслед за Баськой, достигли берега, было уже слишком поздно. Более того, крестьянин не только не чувствовал никакого раскаяния, но даже и выдать убитую им медведицу согласился только после того, как разгорячённые солдаты предъявили ему увесистые аргументы в виде выдернутых из ближайшей изгороди палок…

Пишут, что чучело Баськи Мурманской даже ещё и в сороковых годах, сразу после окончания мировой войны, можно было увидеть в варшавском музее Войска Польского. Потом его убрали из экспозиции, и где оно находится теперь и сохранилось ли вообще — не знает уже никто…

Ещё более, чем Баська Мурманская, известен в Польше другой «смелый вояка» — бурый медведь по имени Войтек… а как его фамилия?.. Персидский, что ли?.. А что — звучит красиво: Войтек Персидский. Почему Персидский? Потому что в 1942 году, когда Войтек у них появился, полякам довелось возрождать свою армию уже не на студёном Мурмане, а в жарком Иране. Именно в Иран, по соглашению с союзниками, переправлялись из Советского Союза бывшие польские солдаты и офицеры, взятые в плен в ходе «освободительного похода» Красной Армии в сентябре 1939 года. Там западные наши союзники формировали из них «Польскую армию на Востоке» под командованием генерала Владислава Андерса (потом это будет Второй польский корпус в составе британской армии), чтобы затем использовать поляков в боях с нацистами.

Вот там-то, у какого-то оборванного мальчишки, польские солдаты и выкупили бурого сирийского медвежонка — совсем ещё маленького, жалобно пищащего, очень грязного и страшно худого.

Вот там-то, у какого-то оборванного мальчишки, польские солдаты и выкупили бурого сирийского медвежонка — совсем ещё маленького, жалобно пищащего, очень грязного и страшно худого.

Вначале Войтека кормили через самодельную соску, кормили разбавленным сгущёным молоком, налитым в обычную бутылку из-под водки. Надо сказать, что на союзнических харчах Войтек быстро набирал вес и даже, к радостному изумлению своих опекунов, быстро стал приобретать кое-какие предосудительные привычки. То, что медведь обожает всякие сласти, — ну, это было хотя бы понятно. Но вот то, что он пристрастился к пиву и сигаретам… Бутылку пива Войтек вначале с удовольствием обнюхивал со всех сторон, облизывал, потом ложился навзничь, держа бутылку передними лапами, и не спеша опорожнял её до самого донышка. Что же касается сигарет, то медведь их, конечно же, не выкуривал. Он любил их поедать. Причём, поедал он сигареты непременно зажжённые — а незажжённые попросту выплёвывал. Короче говоря, медведем Войтек оказался своим в доску…

Попытка опекунов подобрать Войтеку приятеля, какого-нибудь другого мишку, обернулась услугой поистине медвежьей: уже при первой их встрече кандидат в приятели — медведь по кличке Михал — ни с того ни с сего набросился на Войтека. «Уж эти мне друзья, друзья!..» — вслед за Пушкиным мог бы здесь воскликнуть Войтек, если б умел сказать, да ещё и так красиво… С Михалом, конечно, пришлось расстаться: солдаты подарили его тель-авивскому зоопарку, получив в знак благодарности обезьянку Касю. У обезьянки, как и положено, оказался несносный женский характер: скандальная, ужасно злопамятная, она развлекалась тем, что воровала у солдат деньги и сигареты, а простодушного Войтека Кася и за медведя-то не считала, передразнивала его и даже — вы не поверите! — иной раз дёргала его за уши. Касю Войтек побаивался: завидев её, он прикрывал лапами глаза и старался где-нибудь спрятаться.

О Войтеке сохранилось много воспоминаний, о нём даже книги написаны. Рассказывают, что он очень любил ездить на грузовиках — и в кабине, и стоя в кузове; подобная картина приводила местных жителей в восторг. А ещё Войтеку нравилось соревноваться со своими опекунами в борьбе и боксе — иногда с кем-нибудь одним, а иногда и с тремя-четырьмя сразу. Разумеется, соревнования эти всегда заканчивались так, как этого хотел Войтек: порою бывал у него каприз поддаться, но чаще всего он клал своих соперников, как говорится, на обе лопатки. Побеждённых соперников Войтек великодушно и ласково «целовал» в лицо. Никогда никому из них он не причинил никакого вреда — даже по неосторожности.

В феврале 1944 года Войтека, вместе с его боевыми друзьями из 22-й роты артиллерийского обеспечения, переправили морем в Италию, и вскоре поляки генерала Андерса оказались под Монте-Кассино. Именно там, в тяжёлых и кровопролитных боях за Монте-Кассино, они получили настоящее боевое крещение и в полной мере показали всё, на что были способны…

Монте-Кассино — это гора в Италии, наглухо запиравшая войскам союзников путь на Рим. Многочисленные попытки американцев, англичан и новозеланцев прорвать тут немецкую оборону закончились полным провалом и огромными людскими потерями: окопавшиеся на склонах Монте-Кассино немецкие парашютисты сражались насмерть.

Немецкий парашютист на Монте-Кассино. Февраль 1944 года

Немецкий парашютист на Монте-Кассино. Февраль 1944 года

На вершине горы располагалось древнее аббатство, основанное, по преданию, ещё святым Бенедиктом в 524 году. Немецкий фельдмаршал Кессельринг, по соглашению с Ватиканом, ещё в конце 1943 года запретил своим подчинённым прикрываться мощными старинными стенами аббатства — по задумке, это должно было предотвратить его разрушение. Зная это, многие местные жители, итальянцы, считали аббатство Монте-Кассино самым безопасным местом и вполне надёжным укрытием.

Утром 15 февраля 1944 года, как раз тогда, когда в далёкой египетской Александрии поляки добивались от британских офицеров разрешения переправить морем Войтека и Касю (Войтеку разрешили, а обезьянку Касю всё же не пустили), свыше двухсот американских стратегических бомбардировщиков нанесли мощный бомбовый удар по аббатству Монте-Кассино, превратив его в руины. Вечером и на следующий день удары повторились.

«Акт величайшей глупости», как назвали разрушение аббатства в Ватикане, привёл к тому, что немецкие парашютисты, нисколько не пострадавшие от этих бомбардировок, немедленно заняли руины аббатства, ещё больше укрепив тем самым свою оборону. Кровопролитные и безрезультатные атаки на Монте-Кассино продолжались после этого ещё три месяца…

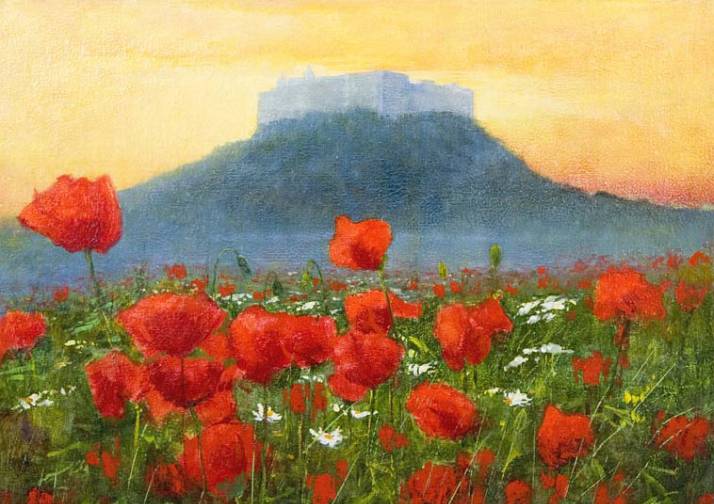

Вот сюда-то, на штурм Монте-Кассино, был брошен Второй польский корпус генерала Андерса. В мае 1944 года союзники взяли Монте-Кассино, прорвав немецкую оборону. Поляки понесли при этом огромные потери, сыграв во взятии Монте-Кассино основную роль. Утром 18 мая над аббатством взвился польский флаг, а накануне вечером была написана знаменитая песня, которую и теперь ещё знает, наверное, каждый поляк. Называется эта песня — «Czerwone maki na Monte Cassino» («Красные маки на Монте-Кассино»).

Её авторами являются поэт Феликс Конарский и композитор Альфред Шютц, которые сами были свидетелями и участниками боёв под Монте-Кассино. Впервые песню исполнили уже 19 мая 1944 года, а в 1946 году она была записана в исполнении польского актёра и певца Адама Астона (это псевдоним), также состоявшего во Втором корпусе генерала Владислава Андерса. «Czerwone maki na Monte Cassino» исполняли многие знаменитые певцы и многие творческие коллективы, включая наш ансамбль имени Александрова. Но мы с вами послушаем сегодня эту песню в прекрасном исполнении польской певицы Славы Пшибыльской:

Слава Пшибыльска: «Czerwone maki na Monte Cassino» (илл. — Тадеуш Газда)

Слава Пшибыльска: «Czerwone maki na Monte Cassino» (илл. — Тадеуш Газда)

Czy widzisz te gruzy na szczycie?

Tam wróg twój się kryje jak szczur.

Musicie, musicie, musicie

Za kark wziąć i strącić go z chmur.

I poszli szaleni, zażarci,

I poszli zabijać i mścić,

I poszli jak zawsze uparci,

Jak zawsze — za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino

Zamiast rosy piły polską krew.

Po tych makach szedł żołnierz i ginął,

Lecz od śmierci silniejszy był gniew.

Przejdą lata i wieki przeminą,

Pozostaną ślady dawnych dni…

I tylko maki na Monte Cassino

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

|

Взгляни — в тех камнях, на вершине

Твой враг, словно крыса, живуч.

Ступайте! Крушите! Спешите

За глотку сорвать его с туч!

Пошли они, гневом пылая,

Пошли, чтоб свершить свою месть.

Привычно отвага вела их

Сражаться за славу и честь!

Краснеют маки на Монте-Кассино

От кровавой росы опьянев.

Шли поляки, и смерть их косила,

Но сильнее, чем смерть, был их гнев.

Пусть проходят столетия мимо —

Сохранится память давних дней.

И только маки на Монте-Кассино

От польской крови становятся красней.

|

Приведённый выше поэтический перевод, в общем-то, соответствует оригинальному тексту, хотя в полной мере справиться с задачей перевода Ирине Поляковой всё-таки не удалось. Например, потерялся придуманный Феликсом Конарским образ врага как затаившейся в руинах крысы, которую надо взять за шкирку (не за глотку!) и сбросить вниз. А строка «Ступайте! Крушите! Спешите» — это совсем не то же самое, чем повторяющееся, словно заклинание: «Должны вы, должны вы, должны вы». Немного отдаёт бахвальством фраза об отваге, которая «привычно» вела поляков — нет у Конарского ничего про отвагу. Про честь, про достоинство, про ярость, про желание отомстить — это есть, а вот про отвагу, столь присущую полякам, — этого нет. И про славу, ради которой, якобы, сражались тогда польские солдаты, тоже ничего нет: Конарский-то знал, что вовсе не о славе думали солдаты, штурмуя Монте-Кассино…

Ещё менее солдат думал о славе их добродушный и ласковый любимец Войтек, который тоже ведь был там, под Монте-Кассино. Войтек не думал ни о какой славе — слава сама нашла его.

Под Монте-Кассино Войтек впервые услышал звуки настоящего боя. Вначале они его очень пугали — особенно по ночам, особенно когда громыхала артиллерия: повинуясь инстинкту, Войтек жался тогда к своим опекунам, пытаясь укрыться среди них. Потом уже, пообвыкнув немного, он забирался на дерево, устраивался поудобнее и наблюдал за артиллерийским огнём оттуда. А потом случилось вот что.

Под Монте-Кассино Войтек впервые услышал звуки настоящего боя. Вначале они его очень пугали — особенно по ночам, особенно когда громыхала артиллерия: повинуясь инстинкту, Войтек жался тогда к своим опекунам, пытаясь укрыться среди них. Потом уже, пообвыкнув немного, он забирался на дерево, устраивался поудобнее и наблюдал за артиллерийским огнём оттуда. А потом случилось вот что.

Как-то раз мишкины опекуны, солдаты 22-й роты артиллерийского обеспечения, занимались вполне обычным для них делом: разгрузкой артиллерийских снарядов и прочей амуниции.

Войтек подошёл и вытянул лапы, всем своим видом показывая желание помочь… А потом он увидел, как несколько солдат с трудом несут тяжеленный ящик — подошёл, тоже взял ящик и понёс его сам. Затем он вернулся к грузовику за новым ящиком… ещё… ещё…

Кто-то из солдат нарисовал на листке бумаги фигуру медведя, несущего артиллерийский снаряд. Рисунок всем понравился и быстро стал символом 22-й роты: солдаты носили его на рукавах своих мундиров и на беретах. Тот же самый рисунок вскоре появился и на всех грузовиках подразделения. А в феврале 1945 года изображение Войтека, несущего в лапах снаряд, уже официально стало эмблемой 22-й роты.

И до самого конца войны Войтек помогал своим опекунам в подобных разгрузочных работах. А в октябре 1946 года поляков Андерса переправили в Шотландию. Целый год всеобщий любимец Войтек блаженствовал среди своих опекунов, в полевом лагере Винфилд-камп. Там он распробовал пирожные. И джем. «Боже, как он любил джем!» — до сих пор вспоминают местные жители.

А потом лагерь поляков расформировали, и наступил час расставания. Новые польские власти, мягко говоря, не жаловали бывших солдат Андерса. Куда им теперь возвращаться?.. Куда девать Войтека?.. Медведя согласился приютить — до лучших времён, конечно… до лучших времён!.. — эдинбургский зоопарк…

Потом они иногда навещали Войтека. Им даже разрешали заходить за ограждение, и Войтек, по старой памяти, вновь устраивал с ними соревнования по борьбе. Говорят, что посетители зоопарка были в восторге… «Но это был уже не тот медведь, — вспоминает один из опекунов. — Он был грустный». Рассказывают ещё, что он всегда волновался, заслышав польскую речь…

Шли годы. Кое-что в мире менялось. В 1958 году, на волне оттепели, Анджей Вайда сделал в Польше свой фильм «Пепел и алмаз», сразу ставший культовым, и в этом фильме, пусть и фрагментами, но всё же прозвучала и песня «Czerwone maki na Monte Cassino». И вот тогда-то, в конце 50-х годов, промелькнула в Польше своего рода кампания за возвращение Войтека. Призывы, газетные публикации, письма читателей, воспоминания… Возникла идея: обменять Войтека аж на двух молодых медведей. Но ничего из этого не вышло. Оказалось, что отдать Войтека эдинбургский зоопарк не может без согласия бывших опекунов медведя, а они-то, убеждённые противники коммунистического режима, своего согласия и не дали.

А Войтек тем временем старел. Кажется, его мучили боли в суставах. Да и вообще… Он всё реже и реже покидал свою тесную зарешёченную клетку: боялись, что он залезет куда-нибудь и разобьётся. Говорят, что медведь очень страдал от своих болезней, и в самом конце 1963 года работники эдинбургского зоопарка пристрелили Войтека — чтоб не мучился.

В октябре 2010 года газета «The Daily Telegraph» и новостные агентства сообщили, что в Эдинбурге медведю Войтеку будет установлен памятник. Подсчитали, что всё это предприятие обойдётся его устроителям в 200 тысяч английских фунтов.

Подхорунжий Карась и спасённая им честь Польши, безымянный итальянский капитан и любимый пёс английского генерала, сводный оркестр варшавской полиции и «начельник паньства», крестьянин Вавжон со своими вилами и двести американских бомбардировщиков с их бомбами, индийские войска в Италии и аббатство святого Бенедикта, «должны вы, должны вы, должны вы» и взращённые на польской крови красные маки Монте-Кассино, тесная клетка эдинбургского зоопарка и будущий скромный памятник за двести тысяч фунтов…

Баська, Войтек, Кася… Животные в мире людей — интересно, что они о нас думают?..

Валентин Антонов, ноябрь 2010 года