| В последний месяц осени, на склоне Суровой жизни, Исполненный печали, я вошёл В безлиственный и безымянный лес. Он был по край омыт молочно-белым Стеклом тумана. По седым ветвям Стекали слёзы чистые, какими Одни деревья плачут накануне Всеобесцвечивающей зимы. И тут случилось чудо: на закате Забрезжила из тучи синева, И яркий луч пробился, как в июне, Как птичьей песни лёгкое копьё, Из дней грядущих в прошлое моё. И плакали деревья накануне Благих трудов и праздничных щедрот Счастливых бурь, клубящихся в лазури, И повели синицы хоровод, Как будто руки по клавиатуре Шли от земли до самых верхних нот. |

«Я как-то очень постарел в последние годы. Мне кажется, что я живу на свете тысячу лет, я сам себе страшно надоел… Мне трудно с собой… с собой жить…» (1982)

* * *

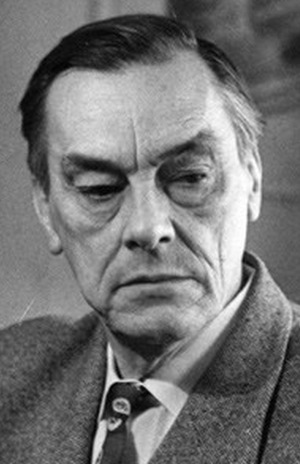

«Закат, Арсений Александрович, какой закат!» — сказал я, повернувшись к нему.

Он с надеждой и жаждой развернулся налево — и мягкий алый закатный свет нежно выудил его из глубокой тени. Впервые за день его величественная красота не была раздавлена острой физической болью. Он был вновь поразительно красив — но какой-то иной, невиданной мною раньше у него красотой — красотой сквозь и над болью, красотой прощания и прощения…

Татьяна Алексеевна несколько мгновений молча внимательно смотрела на полученный портрет мужа, повернулась к нам, потом ещё раз посмотрела на портрет, торжественно звучно поцеловала фотографию, подошла к хмуро и нелюдимо сидевшему Арсению Александровичу и очень громко сказала ему: «Мальчик мой хороший! Ты всегда был, есть и будешь самым красивым мужчиной на свете!..» (Из воспоминаний друга семьи Тарковских А.Н. Кривомазова).

А. Н. Кривомазов — Кривомазов Александр Николаевич, к. ф.-м. н., с. н. с. ИИЕТ РАН, автор «Страниц сайта поэта Арсения Тарковского», автор нескольких книг воспоминаний о поэте. Татьяна Алексеевна (Таня, Татьяна) — Т. А. Озёрская, третья жена Арсения Тарковского.

От автора

Мой рассказ о большом русском поэте Арсении Тарковском, в сущности, не вполне мой, то есть, совсем не мой. Говорить о внутреннем мире поэта, о людях, которые его окружали, о женщинах, которые его любили и которых он любил, очень сложно, да и невозможно, если перед тобой только его стихотворения да воспоминания современников. Вот и пусть вместо меня говорят они. Возле текстов некоторых стихов я намеренно не ставила даты написания — на мой взгляд, они над временем, и неважно, кому были посвящены, в какую минуту писались.

Так в своё время поступил Андрей Тарковский, рассказывая в фильме «Зеркало» о своей семье — ведь за кадром Арсений Тарковский читает «Первые свидания», посвящённые совсем другой женщине, а не своей первой жене, матери Андрея.

Мой рассказ о поэте и его женщинах — жёнах, возлюбленных…

Он перемежается другими стихами, сопровождаемыми кадрами из фильма «Зеркало» или просто выделенными на фоне повествования. В них размышления Арсения Тарковского о жизни, в них глубоко интимные переживания человека.

Я постаралась выдержать хронологию повествования, насколько это было возможно, не придавая особого значения плавности переходов между отдельными его фрагментами.

Мне кажется, для любителей поэзии Арсения Тарковского просто появится ещё одна возможность соприкоснуться с его жизнью.

* * *

Инна Лиснянская:

В фойе Колонного зала я увидела высокого, статного, необыкновенно красивого человека, стоящего отдельно от всех. Тарковский! — поняла я… Но ведь этот, как мне тогда казалось, пожилой, стройный господин, с такой лёгкостью опирающийся о тяжёлую трость, мог быть кем угодно. Нет, не мог. Им мог быть лишь отдельный — Тарковский…

… Уже на самом вечере, а меня усадили в президиуме между Тарковским и трибуной, я, близорукая, разглядела его лицо: ни одной грубой черты, очень чёткий профиль, несколько монголоидные глаза и скулы, высокие летящие брови, всё — соразмерно: лоб, нос и подбородок, заострённый ровно настолько, чтобы не быть острым. Уже обозначились морщины, но, впрочем, как и после, в 1973 году, они были столь выразительны, что лишь подчёркивали утончённую красоту лица, очень подвижного, нервного, благодаря быстроменяющемуся выражению тёмнолучистых глаз

— повесть «Отдельный», «Знамя», 2005, № 1.

Инна Лиснянская (р. 1928) — поэтесса, жена поэта Семёна Липкина. Липкин Семён Израилевич (1911—2003) — русский поэт, прозаик, переводчик, мемуарист.

* * *

«Арсений Александрович очень красив: смуглый, голубоватые белки узких глаз, высокий лоб, тёмные волосы, брови «вразлёт» с изломом, скорбный рот. Движется, несмотря на костыли, легко и быстро. Летучая походка…» (Галина Аграновская).

Галина Фёдоровна Аграновская — жена Анатолия Аграновского. Аграновский Анатолий Абрамович (1922—1984) — русский публицист, прозаик, кинодраматург.

* * *

«Арсений Александрович и в старости был красив, как бог, остроумен, лёгок, праздничен и куртуазен» (Мария Арбатова, писатель).

| Под сердцем травы тяжелеют росинки, Ребёнок идёт босиком по тропинке, Несёт землянику в открытой корзинке, А я на него из окошка смотрю, Как будто в корзинке несёт он зарю. Когда бы ко мне побежала тропинка, Когда бы в руке закачалась корзинка, Не стал бы глядеть я на дом под горой, Не стал бы завидовать доле другой, Не стал бы совсем возвращаться домой. |

Инна Лиснянская:

… Всё в нём росло с годами — мысль, душа, но только не возраст! Не возраст! Вот потому-то в основном не сверстники, а юные друзья Тарковского, стихотворцы, его ученики, как в устных, так и в письменных воспоминаниях обращают наше внимание на детский характер поэта… Поэт-ребёнок. Такое определение далеко не ко всем поэтам применимо…

Детские черты я, к примеру, нахожу у Мандельштама, но не у Ходасевича, замечаю у Цветаевой, но не у Ахматовой. Конечно, свои наблюдения я черпаю из всего, что открыто или даже спрятано в их стихах, из всего, что написано о них воспоминателями, а тем более из того, что поэты сами сказали о себе, включая и мотивы мифотворчества. Но более ярко выраженного детского характера, чем тот, коим обладал Арсений Александрович, я не встречала ни в жизни, ни в мемуарах…

— журнал «Знамя», 2005 год, № 1.

Надпись на книге

Покинул я семью и тёплый дом,

И седины я принял ранний иней,

И гласом вопиющего в пустыне

Мой каждый стих звучал в краю родном.

Как птица нищ и как Иаков хром,

Я сам себе не изменил поныне,

И мой язык стал языком гордыни

И для других невнятным языком.

И собственного плача или смеха

Я слышу убывающее эхо,

И, Боже правый, разве я пою?

И разве так, всё то, что было свято,

Я подарил бы вам, как жизнь свою?

А я горел, я жил и пел — когда-то.

|  |

* * *

«Что делать с этим, я не знаю. Раз уж это началось, то надо устремить его страсти-мордасти по хорошему пути, а задерживать водопад — дело пустое. Может быть, было бы хорошо объяснить ему, что любовь не только то, что у них ребята имеют в виду, а чувство и благородное, и ведущее к самоотверженным поступкам. Постарайся внушить ему, что нельзя доставлять людям страдания ради своих любвей, — к несчастью, я понял это слишком поздно. Объясни, что хуже всего — позднее сожаление о том, что кому-то сделал больно. Арсений Тарковский» (из письма Арсения Тарковского к Марии Ивановне об Андрее).

Андрей Тарковский (04.04.1932 — 29.12.1986) — сын Арсения Александровича Тарковского, кинорежиссёр. Мария Ивановна Вишнякова — первая жена Арсения Тарковского, мать Андрея Тарковского.

* * *

В письме к сыну 7 июля 1950 г. Арсений Тарковский писал:

У меня тогда… было нечто, что меня спасало и было моей верной путеводной звездой: неукротимая страсть к поэзии; я во всем был подобен тебе, так же легкомыслен и так же подчинялся обстоятельствам и плыл по течению, во всём, кроме поэзии…

А теперь — о твоей влюблённости. То, что я тебе напишу — безусловно, верно, если допустить, что мы с тобой устроены одинаково, а это так во многом, мы ведь очень похожи по душевному строю. У нас (у меня, я предполагаю, что и у тебя) есть склонность бросаться стремглав в любую пропасть, если она чуть потянет и если она задрапирована хоть немного чем-нибудь, что нас привлекает. Мы перестаём думать о чём-нибудь другом, и наше поле зрения суживается настолько, что мы больше ничего, кроме колодца, в который нам хочется броситься, не видим…

Не надо, чтобы любовь тебя делала тряпкой и ещё более — слабым листком, уж совсем неспособным к сопротивлению. Любовь великая сила и великий организатор юношеских сил; не надо превращать любовь в страсть, в бешенство, в самозабвение, я буду счастлив, если твоя влюблённость окажется любовью, а не чумой, опустошающей душу…

— Марина Тарковская, «Осколки зеркала», стр. 87, 8 (Марина Арсеньевна Тарковская — дочь Арсения Тарковского, сестра Андрея).

«Нет имени блаженнее: Мария…»

Русский поэт Арсений Александрович Тарковский родился 25 июня 1907 года в Елисаветграде (нынешнем Кировограде), тогда — уездном городе Херсонской губернии, на Украине.

В 1923 году он приехал в Москву — там жила его сводная сестра (дочь отца от первого брака). В 1925 году Тарковский поступил на Высшие литературные курсы, которые были созданы вместо Литературного института, закрытого после смерти поэта Валерия Брюсова. На Литературных курсах (брюсовских, как их тогда называли), Арсений и познакомился со своей первой женой — Марией Вишняковой, поступившей на подготовительный курс в том же 1925-м. В феврале 1928 года она поженились.

Музе

Что мне пропитанный полынью ветер.

Что мне песок, впитавший за день солнце.

Что в зеркале поющем голубая,

Двойная отражённая звезда.

Нет имени блаженнее: Мария, —

Оно поёт в волнах Архипелага,

Оно звенит, как парус напряжённый

Семи рождённых небом островов.

Ты сном была и музыкою стала,

Стань именем и будь воспоминаньем

И смуглою девической ладонью

Коснись моих полуоткрытых глаз,

Чтоб я увидел золотое небо,

Чтобы в расширенных зрачках любимой,

Как в зеркалах, возникло отраженье

Двойной звезды, ведущей корабли.

1928

|  |

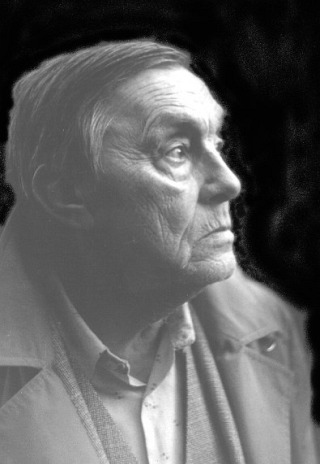

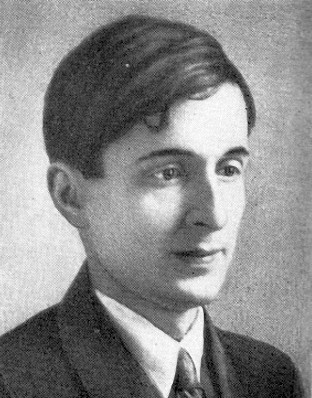

Фото Льва Горнунга: Арсений Тарковский в период учёбы (1925—1929) на Литературных курсах.

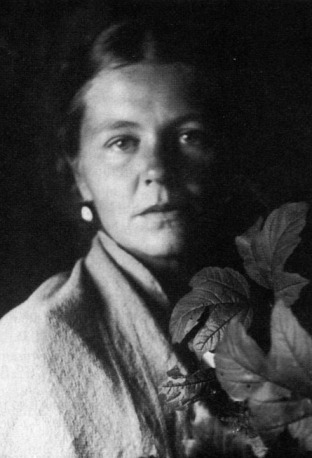

Мария Ивановна Вишнякова родилась в 1907 году в Козельске, в семье судьи Ивана Ивановича Вишнякова и Веры Николаевны, урождённой Дубасовой. Козельск — город в Калужской области России на левом берегу реки Жиздра, притока Оки. В этом их браке родилось двое детей: Андрей (в 1932 году), будущий кинорежиссёр, и Марина (в 1934 году).

* * *

Лев Владимирович Горнунг, «Воспоминания об Арсении Тарковском»:

Маруся была единственным ребёнком у матери, которая рано развелась с отцом Маруси из-за его трудного характера и вышла замуж за талантливого врача Николая Матвеевича Петрова. Маруся очень привязалась к своему отчиму…

Тарковские были влюблены друг в друга, любили своих друзей, свою работу, литературу и жили большой кипучей жизнью студентов 20-х годов… Они известили родных о своём решении, и мать Маруси, Вера Николаевна, приехала в Москву познакомиться с избранником дочери. Он ей не понравился, и она целую ночь уговаривала дочь не совершать такого опрометчивого шага, как замужество. Увидев, что это бесполезно, она взяла с дочери расписку в том, чтобы та в будущем не упрекала мать, если её жизнь с Арсением окажется неудачной. Брак состоялся, и Вере Николаевне пришлось примириться с фактом. Молодые ежегодно на каникулы приезжали в Кинешму к Петровым…

Жизнь молодых пошла своим путём, несколько беспорядочно, богемно, но любовно.

Лев Владимирович Горнунг — поэт, переводчик, мемуарист. Создал фотолетопись семьи Тарковских.

Перед листопадом

Все разошлись. На прощанье осталась Оторопь жёлтой листвы за окном, Вот и осталась мне самая малость Шороха осени в доме моём. Выпало лето холодной иголкой Из онемелой руки тишины И запропало в потёмках за полкой, За штукатуркой мышиной стены. | Если считаться начнём, я не вправе Даже на этот пожар за окном. Верно, ещё рассыпается гравий Под осторожным её каблуком. Там, в заоконном тревожном покое, Вне моего бытия и жилья, В жёлтом, и синем, и красном — на что ей Память моя? Что ей память моя? |

* * *

Инна Лиснянская:

… Ребёнок нуждается в матери. Ею, в какой-то мере, как я понимаю, и была его первая жена Мария Ивановна. Даром ли она, брошенная Тарковским с двумя малыми детьми, всегда, как мне известно со слов опять же Липкина и Петровых, да и из наших с Тарковским бесед о детях, внушала Андрею и Марине, что их отец — поэт, что он добрый и хороший, что на него нельзя обижаться. Так обычно выгораживает мать отбившегося от рук сына перед другими своими детьми

— журнал «Знамя», 2005 год, № 1.

* * *

Марина Тарковская:

… Расстались родители, когда мы с Андреем были совсем маленькими. Для мамы это была больная тема. Мы это понимали и старались не тревожить её. Папа был человеком, целиком погружающимся в страсть. К маме он испытывал любовь глубокую и безумную, потом, когда чувство к ней перегорело, так же неистово относился к своей второй жене.

… Расстались родители, когда мы с Андреем были совсем маленькими. Для мамы это была больная тема. Мы это понимали и старались не тревожить её. Папа был человеком, целиком погружающимся в страсть. К маме он испытывал любовь глубокую и безумную, потом, когда чувство к ней перегорело, так же неистово относился к своей второй жене.

У него была натура поэта, совершенно лишённая рациональности. Он Андрея предупреждает в письмах, чтобы тот «не бросался в любовь, как в глубокий колодец, и не был, как листок на ветру». Не хотел, чтобы сын повторял его ошибки…

А мама наша была нигилисткой, в быту: ей ничего не нужно было — даже занавесок на окнах. Она была вне быта. Она представляла особый тип женщин, сформировавшийся в 20-е годы, для которых самым важным была духовная жизнь, а всё остальное считалось мещанством.

Замуж мама больше никогда не вышла, полагая, что никакой мужчина не заменит нам отца. Она любила только его всю жизнь… И ему всё прощала, но в душе её была боль… И папа в трудные минуты жизни, когда оставался один и с ним случались разные происшествия, всегда звонил маме.

М. Тарковская вспоминает:

Мама была блондинка, с густыми длинными волосами, со спокойными серыми глазами, с нежной кожей. Мария Сергеевна Петровых говорила, что в молодости у мамы было «лицо как бы озарённое солнцем». Но эта озарённость быстро погасла. Есть пословица — каждый кузнец своего счастья. Мама была плохим кузнецом. Она не умела устраиваться в жизни и как будто нарочно выбирала для себя самые трудные пути. Она не вышла второй раз замуж, она пошла работать в типографию с её потогонными нормами, она не поехала в эвакуацию с Литфондом — и всё потому, что не могла кривить душой даже перед собой. Казалось, что в жизни ей ничего не нужно — была бы чашка чая с куском хлеба да папиросы. Вся её жизнь была направлена на наше с Андреем благо…

«Когда купальщица с тяжёлою косой Выходит из воды, одна в полдневном зное, И прячется в тени…»

* * *

Из статьи Н. Болдырева «Жертвоприношение Андрея Тарковского» (глава «Самоотречение из любви»):

В одном из западных интервью, уже после «Зеркала», на вопрос «Что вам дали родители, вообще ваши близкие?» Тарковский отвечал так:

«Получилось так, что, по существу, меня воспитывала мать. Отец с ней расстался, когда мне было три года. Он скорее на меня действовал в каком-то биологическом, подсознательном смысле. Хотя я далеко не поклонник Фрейда или даже Юнга… Отец имел на меня какое-то внутреннее влияние, но, конечно, всем я обязан матери. Она помогла мне реализоваться. Из фильма («Зеркало» — Н. Б.) видно, что мы жили, в общем, очень тяжело. Очень трудно жили. И время трудное было. Когда мать осталась одна, мне было три года, а сестре полтора. И нас она воспитывала сама. Всегда была с нами. Второй раз она уже не вышла замуж, всю жизнь любила нашего отца. Это была удивительная, святая женщина и совершенно не приспособленная к жизни. И вот на эту беззащитную женщину обрушилось всё. Вместе с отцом она училась на Брюсовских курсах, но в силу того, что у неё уже был я и она была беременна моей сестрой, она не получила диплома. Мать не сумела найти себя как человек, имеющий образование, хотя я знаю, что она занималась литературой (в мои руки попали черновики её прозы). Она могла бы себя реализовать совершенно иначе, если бы не то несчастье, которое на неё обрушилось. Не имея никаких средств к существованию, она стала работать корректором в типографии. И работала так до самого конца. Пока не получила возможности выйти на пенсию. И я просто не понимаю, как ей удалось дать нам с сестрой образование. Причём я кончил школу живописи и ваяния в Москве. За это надо было платить деньги. Откуда? Где она их брала? Я кончил музыкальную школу. Она платила учительнице, у которой я учился и до, и во время, и после войны. Я должен был стать музыкантом. Но не захотел им стать. Со стороны можно сказать: ну, конечно, были какие-то средства, раз человек из интеллигентной семьи, это естественно. Но ничего естественного в этом нет, потому что мы ходили буквально босиком. Летом вообще не носили обуви, у нас её не было. Зимой я носил валенки моей матери. В общем, бедность — это не то слово. Нищета! И если бы не мать… Я просто всем обязан матери. Она на меня оказала очень сильное влияние. «Влияние» даже не то слово. Весь мир для меня связан с матерью. Я даже не очень хорошо это понимал, пока она была жива. И только когда мать умерла, я вдруг ясно это осознал. Я сделал «Зеркало» ещё при её жизни, но только потом понял, о чём фильм. Хотя он вроде бы задуман был о матери, но мне казалось, что я делаю его о себе… Лишь позже я осознал, что «Зеркало» — не обо мне, а о матери…»

Сохранилась часть писем (1938—1939 гг.) Марии Ивановны к бывшему мужу, в которых так видна её душа и нескончаемость её любви…

«Милый Асишка! … О деньгах ты не волнуйся, т. е. волнуйся, конечно, но не очень. За этот месяц я заработала 400 р., правда работала по-каторжному. Один день со сверхурочными проработала в сутки 25 часов не спавши, с перерывом 4 часа, т. е. это уже выходит больше суток. Но нам теперь это запретили, т. ч. за июль у меня будет 300 р.

«Милый Асишка! … О деньгах ты не волнуйся, т. е. волнуйся, конечно, но не очень. За этот месяц я заработала 400 р., правда работала по-каторжному. Один день со сверхурочными проработала в сутки 25 часов не спавши, с перерывом 4 часа, т. е. это уже выходит больше суток. Но нам теперь это запретили, т. ч. за июль у меня будет 300 р.

Деньги твои я тратила долго, мне всегда их как-то больно тратить. Живём мы ничего. Что дети не голодают, я ручаюсь, они едят даже абрикосы, а в смысле корма, конечно, не очень шикарно, но они сыты вполне.

По-французски мы читаем, но мало, я очень мало их вижу…»

«Милый Асик! … Письма я все получила, отвечать не могу — чувствую себя совершенно выжатым лимоном… Я встала в половине пятого — теперь так встаю за молоком — а сейчас десятый час вечера, и я только что села просто отдохнуть. Иду с работы — картошка — у нас её мало — встала в очередь. И так каждый день — то то, то другое…»

«Милый Асинька!

Как бы узнать о твоём здоровье?.. Если я тебе буду нужна, попроси дать телеграмму к Нине Герасимовне. Я сейчас же приду и привезу тебе что нужно. Не бойся обращаться со мной как с мамой (только не со своей), я ведь ничего с тебя не требую и ни на что не рассчитываю. Мне ничего от тебя не нужно. Ты же это видишь… О своих личных делах ты тоже не страдай, Асик, всё это проходит, забывается, и ничего не остаётся. Я всё прекрасно понимаю, со мной, Асик, было так же, и всё обошлось благополучно — я сделалась умная, тихая и спокойная. Мне ничего не надо, ничему я не удивляюсь и не огорчаюсь. И мне так спокойно-спокойно. Не огорчайся, мой дорогой, всё будет хорошо. Мы обменяем комнатки, и ты будешь жить хорошо и спокойно. Возьмёшь кое-что из мебели, у меня есть лишнее ложе (диван).

Выздоравливай, моя деточка, у меня руки трясутся из-за этой телеграммы. Я так беспокоюсь, как ты там один, как тебя там лечат. Что тебе надо? Телеграфируй обо всем (и о хорошем и о плохом), если я ничего не буду получать, мне будет очень беспокойно и плохо…

Нужны ли тебе деньги? Крепко целую, дети не знают, что я тебе пишу. Они тебя очень крепко любят…

… Ничего не продавай, напиши, я денег достать всегда сумею.

Ещё целую».

«… Детей я вижу очень мало: одну шестидневку я уезжаю в 5 ч 30 с дачи и приезжаю в 5 ч 30 вечера, а другую шестидневку уезжаю в 2 ч дня и приезжаю в 2 ч ночи. Из этого времени нужно ещё поспать, т. ч. вижу их живьём очень мало. Они очень ждут выходных, и один раз я не приехала совсем…»

Цитированы по первоизданию в книге: Волкова П. Д. Арсений Тарковский. Жизнь семьи и история рода. М., 2002.

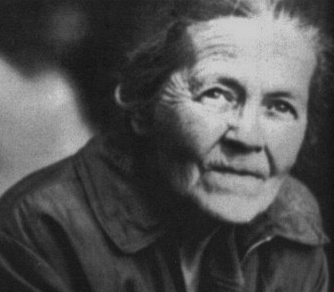

Это был очень сложный, тяжёлый по характеру, очень интересный человек, она была способна пожертвовать многим ради своих принципов. Она должна была жить так и не иначе. Непреклонность эта имела весьма сложные истоки. В отличие от Арсения Александровича, любившего литературные посиделки и вообще роскошь общения, бывшего по-тютчевски неустанным в поисках идеала, Мария Ивановна была носительницей идеала единолюбия, как это и подобает настоящей русской женщине. Однако интеллигентная, кроткая по природе женщина, в одиночку поднимавшая в тяжелейшую эпоху двоих детей, не могла, защищая и защищаясь, не приобрести части «мужских» черт — некоторой жёсткости и той «сухой» требовательности, которая детям часто кажется придирчивостью и своего рода «мелким тиранством».

В дневнике Марии Ивановны есть такая красноречивая запись, говорящая, помимо всего прочего, о недюжинной её саморефлексии и самокритичности.

… Я теперь поняла, в чём весь кошмар: я — «натура» творческая, то есть у меня есть всё, что должны иметь творческие люди — и в отношении к окружающему, и способность обобщать, и умение процеживать, и, самое страшное, требования к жизни, как у «творца». Не хватает одного — дарования — и вся постройка летит кувырком и меня же стукает по макушке, а требования мои никогда не смогут быть удовлетворены, потому что они мне не по силам. Т. (Тоня, Антонина Бохонова, — вторая Жена Арсения Т. — Н. Б.) когда-то мне сказала, что она мечтала быть другом, правой рукой какого-нибудь большого человека, а я удивилась, потому что хотела сама быть созидателем. В 14 лет я писала: «Я хочу музыки дикой и властной, / Я хочу жизни широкой, опасной / Я не хочу на земле пресмыкаться, / Я хочу с вихрями, с бурями мчаться»…

Быть приживалкой чужого дарования! Надо иметь дар самоотречения. И насколько в жизни и в быту он мне свойствен по полному безразличию к тому, от чего я с лёгкостью отрекаюсь, настолько я жадна к своему внутреннему миру, и попробуйте сделать из меня святую! Потому-то я и не смогла бы быть ничьей нянькой, и вот поэтому-то я и не могу никак изменить свою жизнь.

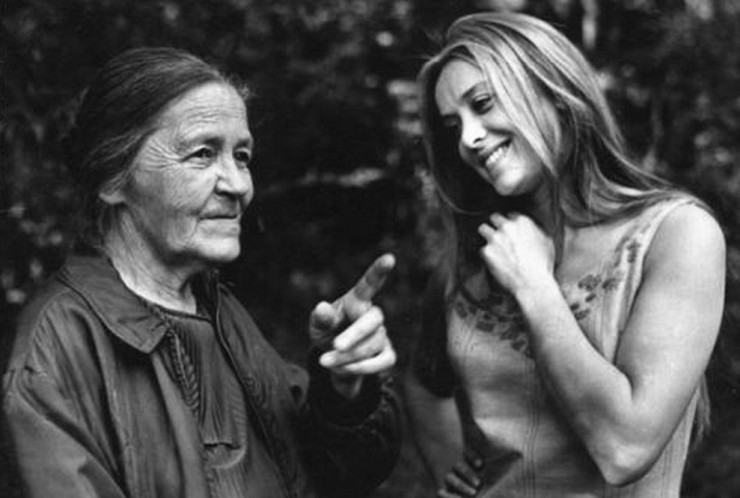

«Вот такой была наша мама, — комментирует Марина Арсеньевна. — Андрей не читал этих записей, но он хорошо её понимал и чувствовал. Поэтому в финале „Зеркала“ старая мать ведёт маленьких детей не с добрым и нежным, а с напряжённым и суровым лицом. Она выполняет свой материнский долг, она любит своих детей, но только в этом не может заключаться смысл её существования на земле. А самое главное в её жизни не состоялось…»

«Вот такой была наша мама, — комментирует Марина Арсеньевна. — Андрей не читал этих записей, но он хорошо её понимал и чувствовал. Поэтому в финале „Зеркала“ старая мать ведёт маленьких детей не с добрым и нежным, а с напряжённым и суровым лицом. Она выполняет свой материнский долг, она любит своих детей, но только в этом не может заключаться смысл её существования на земле. А самое главное в её жизни не состоялось…»

В 1974 году Андрей Тарковский снял фильм «Зеркало». Роль матери в пожилом возрасте исполнила Мария Ивановна Вишнякова, а стихи за кадром читал Арсений Тарковский.

В «Зеркале» мне хотелось рассказать не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга.

Памяти своей матери Андрей посвятил фильм «Ностальгия».

Всю жизнь Мария Ивановна проработала корректором в Первой образцовой типографии в Москве и умерла 5 октября 1979 года. Похоронена на Востряковском кладбище.

Пленницы счастья

Женщина в красном и женщина в синем

Шли по аллее вдвоём.

— «Видишь, Алина, мы блекнем, мы стынем, —

Пленницы в счастье своём…»

С полуулыбкой из тьмы

Горько ответила женщина в синем:

— «Что же? Ведь женщины мы!»

(Марина Цветаева)

В 1936 году Арсений Тарковский познакомился с Антониной Александровной Бохоновой (1905—1951 гг.), женой критика и литературоведа, друга Маяковского и Бурлюка, Владимира Владимировича Тренина. Летом 1937 года он уходит к ней из семьи, оставляя своих детей на попечение матери и навещая только в их дни рождения. А в новой семье воспитывается дочь Елена от первого брака Антонины.

В 1936 году Арсений Тарковский познакомился с Антониной Александровной Бохоновой (1905—1951 гг.), женой критика и литературоведа, друга Маяковского и Бурлюка, Владимира Владимировича Тренина. Летом 1937 года он уходит к ней из семьи, оставляя своих детей на попечение матери и навещая только в их дни рождения. А в новой семье воспитывается дочь Елена от первого брака Антонины.

В 1940 году Арсений Тарковский разводится с М. И. Тарковской и официально женится на А. А. Бохоновой.

31 декабря 2004 г. исполнилось сто лет со дня рождения В. В. Тренина. Он учился во ВХУТЕМАСе — самом известном художественном вузе Москвы 1920-х годов, рано познакомился с Маяковским и сотрудничал как критик в журнале «Новый ЛЕФ».

В 1970 г. друг и соавтор Тренина, искусствовед и филолог Н. И. Харджиев переиздал в сборнике «Поэтическая культура Маяковского» их совместные статьи «Поэтика раннего Маяковского» и «Маяковский и „сатириконская“ поэзия».

Самой значительной его публикацией стала книга «В мастерской стиха Маяковского» (М., 1937). А в октябре 1941 г. Владимир Владимирович Тренин погиб в боях под Вязьмой.

* * *

«Я знал его первую жену Марусю… Знал так хорошо, что я даже не знаю её отчества. Это была прелестная милая женщина, которая его боготворила… Затем возникла Тоня… (Тренина, по первому мужу) … Это была женщина красивая, добрая, мягкая, но она не была властной… Она была куколкой… Прелестной, милой, доброй, порядочной…» (Семён Липкин, 3 июня 2000 года).

* * *

Из интервью Марины Тарковской:

— Арсений посвящал стихи вашей маме?

— Несколько. Последнее из них написано в 37-м. В нём угадывается мотив разлада между ними.

— Расскажите о второй жене Арсения Александровича.

— Молодой поэт, естественно, не мог жить без поэтического окружения. Папа влюбился в жену писателя Тренина — Антонину Александровну. Борьба за неё длилась несколько лет. Для мамы наступили трагичные дни. Да и отцу новая любовь давалась нелегко.

— Ваша мама посетила Арсения в госпитале? Простила ему его грех против семьи?

— Конечно. У них во время войны была самая интенсивная переписка.

* * *

Директор Музея Андрея Тарковского в Завражье (Костромской области) Галина Голубева:

Мария Ивановна была красива и умна, имела успех у мужчин, однако так и не вышла замуж — всю жизнь она любила отца своих детей.

Арсений Александрович был потом женат ещё дважды. Сначала на красавице Антонине Трениной (она тоже бросила ради нового брака свою семью). Они прожили немного — лет пять. Антонина на почве душевных страданий сильно заболела. И тогда Мария Ивановна стала ей близкой подругой и всю жизнь за ней ухаживала. И хоронила её тоже она.

* * *

«„Я простила Арсению Тоню, потому что это была любовь“, — скажет потом мама. И ещё — Тоня была добра. Она с самого начала хорошо к нам относилась и часто напоминала папе, что из полученного гонорара надо дать детям — ведь мама не подавала в суд „на алименты“. После того, как папа ушёл к Озёрской, мама и Тоня подружились. Их роднило многое, в том числе и любовь к папе, которого они одинаково понимали и чувствовали. Теперь они обе жалели его» (Марина Тарковская, «Осколки зеркала»).

Во время войны Арсений Тарковский потерял ногу. Тогда в госпитале его выходила вторая жена — Антонина Бохонова. Но закончилась война, его стихи по-прежнему не печатали, и на творческий кризис наложился личный — второй брак шёл к своему завершению. Существует версия, что эмоционально Тарковский не перенёс физической зависимости от жены после ампутации ноги.

В стихотворении «Полевой госпиталь» есть строка — «Где я лежал в позоре, в наготе».

Свою беспомощность поэт воспринимал, как позор, и это якобы позже сказалось на отношениях с женой. Антонина умерла 22 марта 1951 года.

«А. Ал. умерла от мозговой опухоли. От рака. Была зима, и у меня мёрзла голова. И отец опять был рядом» (Андрей Тарковский).

Арсений Тарковский на смерть второй жены отозвался стихами «Жизнь меня к похоронам приучила понемногу» и «Фонари».

Жизнь меня к похоронам Приучила понемногу. Соблюдаем, слава Богу, Очерёдность по годам. Но ровесница моя, Спутница моя былая, Отошла, не соблюдая Зыбких правил бытия. Несколько никчемных роз Я принёс на отпеванье, Ложное воспоминанье Вместе с розами принёс. Будто мы невесть откуда Едем с нею на трамвае, И нисходит дождевая Радуга на провода. | И при жёлтых фонарях В семицветном оперенье Слёзы счастья на мгновенье Загорятся на глазах. И щека ещё влажна, И рука ещё прохладна, И она ещё так жадно В жизнь и счастье влюблена. В морге млечный свет лежит На серебряном глазете, И за эту смерть в ответе Совесть плачет и дрожит, Тщетно силясь хоть чуть-чуть Сдвинуть маску восковую И огласку роковую Жгучей солью захлестнуть. |

«Но лучшего имени влажные звуки…»

«… Меня всегда привлекают несчастные любови, не знаю почему. Я очень любил в детстве Тристана и Изольду. Такая трагическая любовь, чистота и наивность, уж очень всё это прелестно! Влюблённость — так это чувствуешь, словно тебя накачали шампанским… А любовь располагает к самопожертвованию. Неразделённая, несчастная любовь не так эгоистична, как счастливая; это — жертвенная любовь. Нам так дороги воспоминания об утраченной любви, о том, что было дорого когда-то, потому что всякая любовь оказывает влияние на человека, потому что в конце концов оказывается, что и в этом была заключена какая-то порция добра. Надо ли стараться забыть несчастную любовь? Нет, нет… Это мучение — вспоминать, но оно делает человека добрей…» (Арсений Тарковский).

«Я её любил, но с ней было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна… Она была страшно несчастная, многие её боялись. Я тоже — немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница…» (Арсений Тарковский).

Чего ты не делала только, чтоб видеться тайно со мною, Тебе не сиделось, должно быть, за Камой в дому невысоком, Ты под ноги стлалась травою, уж так шелестела весною, Что боязно было: шагнёшь — и заденешь тебя ненароком. Кукушкой в лесу притаилась и так куковала, что люди Завидовать стали: ну вот, Ярославна твоя прилетела! И если я бабочку видел, когда и подумать о чуде Безумием было, я знал: ты взглянуть на меня захотела. А эти павлиньи глазки — там лазори по капельке было На каждом крыле, и светились… Я, может быть, со свету сгину, А ты не покинешь меня, и твоя чудотворная сила Травою оденет, цветами подарит и камень, и глину. | И если к земле прикоснуться, чешуйки все в радугах. Надо Ослепнуть, чтоб имя твоё не прочесть на ступеньках и сводах Хором этих нежно-зелёных. Вот верности женской засада: Ты за ночь построила город и мне приготовила отдых. А ива, что ты посадила в краю, где вовек не бывала? Тебе до рожденья могли терпеливые ветви присниться; Качалась она, подрастая, и соки земли принимала. За ивой твоей довелось мне, за ивой от смерти укрыться. С тех пор не дивлюсь я, что гибель обходит меня стороною: Я должен ладью отыскать, плыть и плыть и, замучась, причалить. Увидеть такою тебя, чтобы вечно была ты со мною И крыл твоих, глаз твоих, губ твоих, рук — никогда не печалить. |

Приснись мне, приснись мне, приснись, приснись мне ещё хоть однажды. Война меня потчует солью, а ты этой соли не трогай. Нет горечи горше, и горло моё пересохло от жажды. Дай пить. Напои меня. Дай мне воды хоть глоток, хоть немного.

«Сто переулков, сто улиц и сто капель дождя…»

В 1945 году поэт по направлению Союза писателей едет в творческую командировку в Грузию для работы над переводами грузинских поэтов. В Тбилиси он знакомится с поэтами, писателями, актёрами. Этот период в жизни Тарковского в связи с некоторыми его стихотворениями сопровождается множеством любопытных рассказов о прекрасных грузинках.

* * *

Михаил Синельников. «Три стихотворения» (о Тарковском), «Дружба народов» 1997, № 6:

Особенно много в жизни Тарковского значила Грузия. О Грузии — вереница его стихов. С Тбилиси связаны и воспоминания о некой прекрасной Кетеване, жившей в домике у подножия Мтацминды (этот дом Арсений Александрович мне однажды показал). Пылко любил он и Нату Вачнадзе… Однажды в писательском ресторане Ната проходила мимо столика, за которым сидел Тарковский. Арсений Александрович успел сказать: «У меня есть мечта идиота, что вы со мной немного посидите!» Через некоторое время они решили пожениться. Наверное, это была бы самая красивая пара XX столетия. Специально для того, чтобы выйти замуж за Тарковского, Ната приезжала в Москву.

Но история вышла не менее смешная, чем грустная. У поэта были единственные приличные брюки, и предыдущая жена, развод с которой был решён и которая знала о намерениях Тарковского, спешившего на свидание, вызвалась эти брюки выгладить. Положила на них раскалённый утюг, и он провалился сквозь брюки. Имелись ещё потешные короткие брючки, в которых никак нельзя было идти к Нате… Арсений Александрович надел их и, удручённый, поплёлся к соседям, где познакомился с Татьяной Алексеевной, которая и стала его последней женой… Много лет спустя в гостях у Арсения Александровича были молодые грузинские кинорежиссёры, друзья Андрея, и вдруг по глазам он угадал в одном из них сына Наты Вачнадзе.

(Михаил Исаакович Синельников, род. 19.11.1946 — поэт, эссеист.)

Действительно, в записной книжке Тарковского был записан телефон Нато Вачнадзе и кинорежиссёра Николая Шенгелая, её мужа.

Действительно, в записной книжке Тарковского был записан телефон Нато Вачнадзе и кинорежиссёра Николая Шенгелая, её мужа.

Нато Вачнадзе называют одной из легенд немого кино. Широкую известность у себя на родине, в Грузии, актриса получила ещё в начале 20-х годов.

Наталья (Нато) Георгиевна Вачнадзе (1904—1953) — известная советская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1935), лауреат Государственной премии СССР, народная артистка Грузии (1941), награждена 4-мя орденами.

Нато родилась в Варшаве. Она одна из немногих актрис, кто имел большой успех как в немом, так и в звуковом кино.

В немом кино Нато Вачнадзе играла в основном в экранизациях грузинской литературы. Талантом и красотой Нато Вачнадзе восхищались многие.

Погибла Нато Вачнадзе в авиационной катастрофе. Ходят слухи, что к её смерти приложил руку Лаврентий Берия, безуспешно добивавшийся благосклонности актрисы.

Н. Г. Вачнадзе — мать режиссёров Георгия и Эльдара Шенгелая.

Вот ещё одно «свидетельство»: «В Тбилиси Арсений Александрович встречается с молодой женщиной — известно лишь её имя — Кетевана, посвящает ей стихи. Родители Кетеваны возражают против возможного союза их дочери с приезжим поэтом.

Дождь в Тбилиси

Мне твой город нерусский

Всё ещё незнаком, —

Клён под мелким дождём,

Переулок твой узкий,

Под холодным дождём

Слишком яркие фары,

Бесприютные пары

В переулке твоём,

По крутым тротуарам

Бесконечный подъём.

Затерялся твой дом

В этом городе старом.

Бесконечный подъём,

Бесконечные спуски,

Разговор не по-русски

У меня за плечом.

Сеет дождь из тумана,

Капли падают с крыш.

Ты, наверное, спишь,

В белом спишь, Кетевана?

|

В переулке твоём

В этот час непогожий

Я — случайный прохожий

Под холодным дождём,

В этот час непогожий,

В час, покорный судьбе,

На тоску по тебе

Чем-то страшно похожий.

1945

* * *

Ты, что бабочкой чёрной и белой,

Не по-нашему дико и смело

И в моё залетела жильё,

Не колдуй надо мною, не делай

Горше горького сердце моё.

Чернота, окрылённая светом,

Та же чёрная верность обетам

И платок, ниспадающий с плеч.

А ещё в трепетании этом

Тот же яд и нерусская речь.

|

Инна Лиснянская, повесть «Отдельный»:

Вот вспомнилось мне «Отнятая у меня, ночами…», и захотелось сказать ещё об одной черте характера Тарковского, о черте благородной, отличающей его от многих моих знакомцев-друзей-поэтов: никогда не рассказывал о своей «лишней» жизни, не называл ни одного женского имени. И только в общем разговоре о Туркмении, перед тем как прочесть мне выше процитированное стихотворение, по какому-то дальнему намёку я догадалась, что в Туркмении он был влюблён, но Татьяна узнала, приехала и увезла в Москву. В этих стихах, датированных 1960—1963 годами, он, как мне сдаётся, вспоминает именно ту свою влюблённость.

Вот вспомнилось мне «Отнятая у меня, ночами…», и захотелось сказать ещё об одной черте характера Тарковского, о черте благородной, отличающей его от многих моих знакомцев-друзей-поэтов: никогда не рассказывал о своей «лишней» жизни, не называл ни одного женского имени. И только в общем разговоре о Туркмении, перед тем как прочесть мне выше процитированное стихотворение, по какому-то дальнему намёку я догадалась, что в Туркмении он был влюблён, но Татьяна узнала, приехала и увезла в Москву. В этих стихах, датированных 1960—1963 годами, он, как мне сдаётся, вспоминает именно ту свою влюблённость.

В «любовной» лирике Тарковского я не нахожу адресата, как зачастую в стихах Ахматовой. Но одна строфа из стихотворения, о котором снова веду речь, где география и история переиначены, утверждает меня в моём предположении, что оно адресовано в Туркмению:

Из камней Шумера, из пустыни Аравийской, из какого круга Памяти — в сиянии гордыни Горло мне захлёстываешь туго?

Впрочем, возможно, я и ошибаюсь, что это стихотворение одноадресно. Тарковский очень туманно, какими-то непередаваемыми намёками давал понять, что всё, что он писал о любви, кому бы эти стихи ни посвящал, они так или иначе содержат в себе эхо его первой любви.

Отнятая у меня, ночами Плакавшая обо мне, в нестрогом Чёрном платье, с детскими плечами, Лучший дар, не возвращённый Богом, Заклинаю прошлым, настоящим, Крепче спи, не всхлипывай спросонок, Не следи за мной зрачком косящим, Ангел, оленёнок, соколёнок. | Из камней Шумера, из пустыни Аравийской, из какого круга Памяти — в сиянии гордыни Горло мне захлёстываешь туго? Я не знаю, где твоя держава, И не знаю, как сложить заклятье, Чтобы снова потерять мне право На твоё дыханье, руки, платье. |

Что касается «первой любви», то мы о ней писали раньше. Это Мария Густавовна Фальц — героиня нашей статьи «Стучат. Кто там? — Мария…».

Кстати, в стихотворении 1932-го года, посвящённом Марии Фальц, тоже прослеживается эта черта характера Арсения Тарковского, подмеченная Инной Лиснянской:

Я креста тебе не ставлю, Древних песен не пою, Не прославлю, не ославлю Душу бедную твою.

А в Туркмении Тарковский был, как минимум, дважды. Первый раз вместе с Татьяной Озёрской в 1948 году, и в 1957-м — на праздновании юбилея туркменского писателя Берды Кербабаева.

* * *

«Мне, например, очень нравятся блондинки…» (Арсений Тарковский).

Инна Лиснянская (журнал «Знамя», 2005 год, № 1):

Я… была невольной свидетельницей его короткого увлечения поэтессой Светланой Кузнецовой. В 1966 году раза три или четыре мы в ЦДЛ обедали втроём. К тому времени я уже знала и стихи Тарковского («Перед снегом»). Недавно вышедшую в свет книгу «Земле — земное» Арсений Александрович принёс в дар Кузнецовой, приличия ради подарил и мне. О чём разговаривали — не помню. Скорее всего — ни о чём, ибо Тарковский всецело, но галантно и ненавязчиво был сосредоточен на красавице Светлане, всегда одевавшейся во всё чёрное и красившей в то время волосы в цвет голубоватого снега.

Я… была невольной свидетельницей его короткого увлечения поэтессой Светланой Кузнецовой. В 1966 году раза три или четыре мы в ЦДЛ обедали втроём. К тому времени я уже знала и стихи Тарковского («Перед снегом»). Недавно вышедшую в свет книгу «Земле — земное» Арсений Александрович принёс в дар Кузнецовой, приличия ради подарил и мне. О чём разговаривали — не помню. Скорее всего — ни о чём, ибо Тарковский всецело, но галантно и ненавязчиво был сосредоточен на красавице Светлане, всегда одевавшейся во всё чёрное и красившей в то время волосы в цвет голубоватого снега.

Светлана Кузнецова (1934—1988) родилась в Сибири. Как поэт дебютировала в 60-е. Училась в Москве на Высших литературных курсах.

Лидия Григорьева («Литературная газета», № 15, 2004 г.):

… В начале семидесятых я и увидела её впервые в Доме литераторов, на большом вечере поэзии… Светлана Кузнецова, которую я узнала по портрету в одной из её книг и стихами которой была очарована, сидела в зале среди зрителей, словно бы сама была не поэт. Она поразила тогда меня своей величавой красотой, великолепной осанкой, гордой посадкой головы, над которой стояло золотое сияние её волос, взбитых в воздушную копну по прихоти моды.

(Лидия Григорьева — поэтесса, родилась в 1945 году.)

«Жизнь брала под крыло, берегла и спасала»

В 1948-м году Арсений Тарковский едет в Туркменистан для работы над переводами классика туркменской литературы Махтумкули и каракалпакской эпической поэмы «Сорок девушек». Его секретарь — Татьяна Озёрская.

Татьяна Алексеевна Озёрская (1907—1991) родилась в Москве 25 ноября 1907-го года, закончила институт иностранных языков. В качестве переводчика с английского переводила известных английских писателей: Т. Драйзера, О. Генри, А. Кронина, Катарину-Сусанну Причард, Джона Брейна и многих других. В 60-е годы были очень популярны романы Джона Брейна «Путь на верх» и «Жизнь на верху» в её переводе. Многие переводы печатались в журнале «Иностранная литература», а роман О. Хейли «Аэропорт» был признан лучшим переводом года. Огромный успех имел роман М. Митчелл «Унесённые ветром» в переводе Озёрской.

Первый муж Татьяны, Николай Васильевич Студенецкий, был журналистом. В 1940-м году у них родился сын Алексей.

С Арсением Александровичем Тарковским она познакомилась ещё во время войны, когда после госпиталя он приехал в дом творчества в Переделкино. В конце 1950-го Тарковский развёлся с Антониной Бохоновой и 26 января 1951-го года женился в третий раз — на Т. А. Озёрской.

Вечерний, сизокрылый, Благословенный свет! Я словно из могилы Смотрю тебе вослед. Благодарю за каждый Глоток воды живой, В часы последней жажды Подаренный тобой. | За каждое движенье Твоих прохладных рук, За то, что утешенья Не нахожу вокруг. За то, что ты надежды Уводишь, уходя, И ткань твоей одежды Из ветра и дождя. |

Инна Лиснянская («Знамя», 2005, № 1):

… Но властной и практичной матерью оказалась для Тарковского его третья жена Татьяна Алексеевна Озёрская, этому уже я сама свидетельница. Она отлично поняла характер Арсения Александровича…

Что же до самой Т. Озёрской, пусть земля ей будет пухом, то, признаюсь, мне не особенно по сердцу женщины этого типа: крупные, твёрдые, тёртые, экономически-житейски целенаправленные, этакие «бабы за рулём». Особенно мне было неприятно в Татьяне то, как она подчёркивала детскую беспомощность, детскую зависимость Арсения Александровича от неё, даже в некотором смысле культивировала в нём эту беспомощную зависимость. И уже последние годы жизни, как мне рассказывали, Арсений Александрович совершенно не мог без неё обходиться и, если она ненадолго отлучалась, оглядывался и твердил: «Где Таня, где Таня?».

Но надо воздать должное Татьяне Алексеевне Озёрской. Она долгие годы непечатающемуся поэту почти ежедневно повторяла: «Арсюша, ты — гений!». Об этом мне неоднократно (а скорее всего — себе) напоминал Тарковский именно тогда, когда был удручён какой-нибудь Татьяниной грубостью. А как долгие годы непечатающийся поэт нуждался в такой поддержке — «Арсюша, ты — гений», — и говорить нечего! Возможно, благодаря именно тем чертам характера Озёрской, которые мне противопоказаны, вышли в свет книги «Перед снегом», «Земле — земное».

«Как женщина, она была, по-моему, непривлекательна… Сухая… Мне она не нравилась… Ну… ничего такого плохого о ней я сказать не могу… Я не думаю, что он её любил» (поэт Семён Липкин, 3 июня 2000 года).

Олег Николаевич Писаржевский (1908—1964), писатель и публицист, сказал о Татьяне Алексеевне: «Красота женская — понятие относительное, а вот порода — это бесспорно. В Тане порода чувствуется и на расстоянии, и при близком знакомстве».

«… Эффектная, элегантная Татьяна Алексеевна, манеры «дамы из общества» (Галина Аграновская).

Стихи в тетрадях

Мало ли на свете Мне дано чужого, — Не пред всем в ответе Музыка и слово. А напев случайный, А стихи — на что мне? Жить без глупой тайны Легче и бездомней. | И какая малость От неё осталась, — Разве только жалость, Чтобы сердце сжалось, Да ещё привычка Говорить с собою, Спор да перекличка Памяти с судьбою… |

Внук поэта, Михаил Тарковский:

Грустная и поучительная вся эта история с дедушкой и его последней женой. Неохота даже писать об этом, потому что получилось так, что, имея квартиру на Садовой, свой дом, жили они все последние годы в казённых домах творчества и ветеранов кино. Помню дедушку сидящим в уже какой-то старческой вековой полудрёме с какой-нибудь книгой в руке. И как каждый час заходили люди, от которых он так устал за всю жизнь, что и сказать нельзя… В общем, загадочный человек был и беззащитный

— В. Курбатов. Подорожник. Иркутск, 2004. Михаил Тарковский — сын Марины Тарковской, живёт в Сибири, поэт, писатель.

Из интервью Марины Тарковской:

— Ходили слухи, что третий брак вашего отца не был счастливым.

— Пять лет он сопротивлялся этому браку, понимал, что совершает роковую ошибку. Но всё-таки не сумел преодолеть очень сильную волю этой женщины.

— Быть женой талантливого человека — значит, стать добровольной жертвенницей, служить ему постоянно.

— Вот этого в ней как раз и не было. Татьяна Алексеевна много работала и в бытовом смысле уделяла мало внимания папе.

* * *

Русский поэт и прозаик Кирилл Ковальджи:

… Лаврин пишет, как А. А. любила Татьяна Алексеевна Озёрская.

Да. Но я ещё помню, как он в ЦДЛ прыгал на одной ноге, с трудом подавая ей пальто. Я потом попенял ей, а она: «Я нарочно, чтоб он не чувствовал себя ущербным…». Да. Но она всё-таки третировала его. Однажды, когда я был у них в Переделкино, пришли две поклонницы, студенточки. Прямо молились на него.

Он был в ударе, острил, читал стихи. Время шло незаметно, стемнело. И вышло так, что Тарковским нужно было в Москву, мне и девочкам предложили ехать с ними вместе. Вела машину Татьяна Алексеевна. Не успели отъехать и ста метров, как она спохватилась. А. А. что-то должен был взять с собой, но забыл. Боже мой, как грубо она его отчитала, обозвала бестолочью и ещё не помню как. Поклонницы остолбенели. А Арсений Александрович виновато-ласково успокаивал её: «Прости, Танюша, ну ничего, давай вернёмся…». Вернулись.

Я растерянно шептал девочкам: «Не придавайте этому значения. Он выше этого, он большой поэт!».

А. А. спасало чувство юмора, он как-то поведал мне:

Я единственный в нашей семье, Кто женат на гремучей змее.

И ещё спел:

Наши жёны — кошки раздражёны, Вот кто наши жены!

(А. А. — Арсений Александрович Тарковский. Лаврин — Александр Лаврин, поэт, писатель, автор воспоминаний об Арсении Тарковском.)

На берегу

Он у реки сидел на камыше, Накошенном крестьянами на крыши, И тихо было там, а на душе Ещё того спокойнее и тише. И сапоги он скинул. И когда Он в воду ноги опустил, вода Заговорила с ним, не понимая, Что он не знает языка её. Он думал, что вода — глухонемая И бессловесно сонных рыб жильё, Что реют над водою коромысла И ловят комаров или слепней, Что хочешь мыться — мойся, хочешь — пей, И что в воде другого нету смысла. | И вправду чуден был язык воды, Рассказ какой-то про одно и то же, На свет звезды, на беглый блеск слюды, На предсказание беды похожий. И что-то было в ней от детских лет, От непривычки мерить жизнь годами И от того, чему названья нет, Что по ночам приходит перед снами, От грозного, как в ранние года, Растительного самоощущенья. Вот какова была в тот день вода И речь её — без смысла и значенья. 1954 |

В 2007 году исполнилось 100 лет со дня рождения Арсения Тарковского и 75 — со дня рождения Андрея Тарковского.

Свиданий наших каждое мгновенье, Мы праздновали, как богоявленье, Одни на целом свете. Ты была Смелей и легче птичьего крыла, По лестнице, как головокруженье, Через ступень сбегала и вела Сквозь влажную сирень в свои владенья С той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость Дарована, алтарные врата Отворены, и в темноте светилась И медленно клонилась нагота, И, просыпаясь: «Будь благословенна!» — Я говорил и знал, что дерзновенно Моё благословенье: ты спала, И тронуть веки синевой вселенной К тебе сирень тянулась со стола, И синевою тронутые веки Спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, Дымились горы, брезжили моря, И ты держала сферу на ладони Хрустальную, и ты спала на троне, И — Боже правый! — ты была моя. Ты пробудилась и преобразила Вседневный человеческий словарь, И речь по горло полнозвучной силой Наполнилась, и слово ты раскрыло Свой новый смысл и означало: царь. На свете всё преобразилось, даже Простые вещи — таз, кувшин, — когда Стояла между нами, как на страже, Слоистая и твёрдая вода. |  Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, Построенные чудом города, Сама ложилась мята нам под ноги, И птицам с нами было по дороге, И рыбы поднимались по реке, И небо развернулось пред глазами… Когда судьба по следу шла за нами, Как сумасшедший с бритвою в руке. |

Марии Фальц, читает автор — Арсений Тарковский (скачать)

В Интернете можно найти и другие стихи в авторском исполнении Арсения Тарковского.

Песни на стихи Арсения Тарковского:

«Толя положил стихи на музыку и получился прекрасный романс «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет…» Романс понравился и Арсению, и Тане» — Галина Аграновская.

Поёт Анатолий Аграновский. (Этот же романс на музыку Анатолия Аграновского исполняет Елена Янгфельд-Якубович — диск «В кругу русских поэтов.)

«Невысокие, сырые были комнаты в дому» — Сергей Никитин.

«Я боюсь, что слишком поздно…» — Елена Степанова (Тула).

«Ночной дождь» — исполняют Ким Брейтбург и арт-группа «Диалог».

«Последние свидания» — Галина Огородникова.

Палома, январь 2008 года