Я приехала в Вену ранним утром, когда молодое поколение венцев отправлялось на учебу и в офисы, а пожилые господа в старомодных шляпах выводили на прогулку своих собак, столь же неторопливых, как и их хозяева. Стояла промозглая ноябрьская погода, и не слишком ещё многочисленные прохожие грелись, отхлебывая на ходу кофе из бумажных стаканчиков. В этот ранний час грузовые фургоны ещё разъезжали безо всякого стеснения по пешеходной зоне в центре Вены, развозя товары в торговые центры и бутики. Всего лишь несколько часов оставалось до того, как многочисленные туристы съедутся в центр австрийской столицы, гостеприимной в любую погоду и в любое время года.

Но уже к полудню небо посветлело, и выглянуло солнце. Центр города заполнили десятки экскурсионных групп. То тут, то там слышался традиционный рассказ венских гидов о древней истории собора святого Штефана, дворца Хофбург, императорской династии Габсбургов. Но я больше чем уверена, что на этих обзорных экскурсиях никто даже и не упомянул о тех тайных знаках, что в изобилии разбросаны по всей Вене.

Об этом не рассказывают простым туристам, гуляющим по такой нарядной и, на первый взгляд, беззаботной Вене. Вот и проходят они в безмятежном неведении мимо скрытых посланий, говорящих посвящённым о загадках истории и современности громче и выразительнее, чем любые лозунги и рекламные объявления. А непосвящённый и не владеющий языком символов и тайных кодов вряд ли догадается, что какой-нибудь затейливый орнамент в соборе или непонятный знак на здании — быть может, это сообщение, оставленное теми, кто некогда правил миром. Именно такие знаки изучает профессиональный гид и историк Вены Габриеле Лукаш, автор только что вышедшей в свет книги «Тайный код да Винчи в Вене».

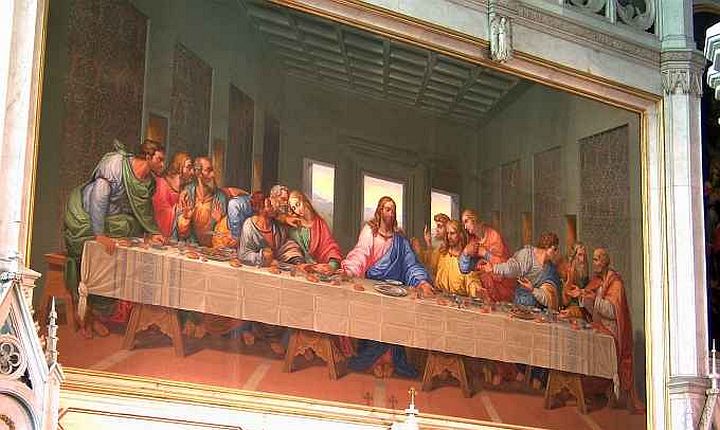

«Тайная вечеря» в Вене

Мы встретились с госпожой Габриеле Лукаш в самом центре Вены, у входа в церковь Ордена миноритов. И первое, что я от неё услышала, был вопрос: «А знаете ли вы, что именно в Вене мы ближе всего к разгадке кода да Винчи?». Кода, а вернее, целых четырёх кодов, зашифрованных в написанной Леонардо да Винчи в 1495 — 1497 годах фреске «Тайная вечеря», которую можно увидеть в Милане, в доминиканском соборе Санта-Мария деле Грацие. Но дело в том, что в Вене, в церкви Ордена миноритов — всего в двух шагах от бывшей императорской резиденции Хофбург — находится точная копия этой фрески. Мозаичное полотно превосходит всемирно известное творение Леонардо да Винчи как по сохранности и по яркости красок, так и по близости к разгадке истинного замысла гения. Эта двадцатитонная мозаика, размером четыре с половиной на девять метров, состоит из двенадцати пластин, на которых расположены десять тысяч камней, причём размер некоторых из них не превышает и нескольких миллиметров.

Мозаичное полотно в церкви Ордена миноритов. Общий вид

Мозаичное полотно в церкви Ордена миноритов. Общий вид

История создания венской мозаики такова. В 1805 году Наполеону, потрясённому шедевром Леонардо, захотелось перевезти фреску из Милана в Париж. Не имея, однако, возможности сделать это, он заказал известному итальянскому художнику Джакомо Рафаэли её точную копию. Когда же, наконец, к 1814 году мозаичная копия была готова, то Наполеон уже потерял свою былую власть и оказался не в состоянии оплатить работу. И вот на выручку ему пришёл австрийский император Франц, который, как известно, в своё время выдал замуж за Наполеона свою дочь Марию Луизу и, таким образом, являлся его тестем. Император Франц выкупил мозаику с мыслью поместить её в венском Бельведере. Но для дворца она оказалась великовата, и тогда император подарил её общине миноритов, к которой издавна принадлежали итальянцы, проживавшие в Вене.

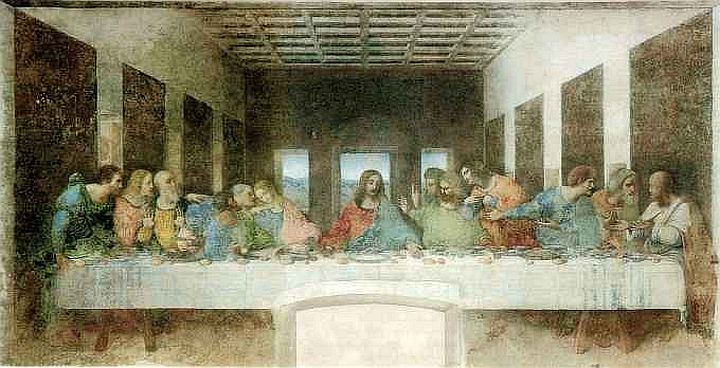

Миланская фреска Леонардо да Винчи после её реставрации

Миланская фреска Леонардо да Винчи после её реставрации

Что же касается самой фрески, то ещё при жизни Леонардо краски на ней поблекли, и уже с XVII века миланский оригинал претерпел несколько реставраций — далеко не всегда удачных. Более того, в настоящее время центральная часть фрески, там, где изображены ноги Иисуса, утрачена в связи с тем, что в этом месте в церкви сделан дверной проём. А вот венская копия сохранилась в неприкосновенности, и, по мнению историков искусства, именно она лучше всего воспроизводит замысел Леонардо да Винчи с зашифрованными в нём загадками, кодами и тайными смыслами.

Многие современные исследователи сходятся в том, что этих кодов, этих загадок, на которые нет ещё окончательных ответов, — их, по крайней мере, четыре. Во-первых, нет однозначного ответа на вопрос, кто изображён на полотне слева от Иисуса. Если это Иоанн, то почему он столь женственен? А, быть может, поддаться искушению и поверить романистам, что это всё-таки Мария Магдалина? Но где же тогда сам Иоанн?..

Если это Иоанн, то почему он столь женственен?.. Фрагмент венской мозаики

Если это Иоанн, то почему он столь женственен?.. Фрагмент венской мозаики

Версия о Марии Магдалине выглядит тем более привлекательно, что с ней очень неплохо согласуется и легенда о Святом Граале (пусть нас не смущает её средневековое происхождение). Однако, той чаши, из которой причащались апостолы на тайной вечере и в которую затем собрали кровь Христа, нет ведь ни на фреске, ни, тем более, на мозаичном полотне. Поэтому мы вслед за Дэном Брауном предполагаем, что Леонардо да Винчи просто-напросто изобразил Святой Грааль в виде очаровательной девушки, намекая тем самым ещё и на возможные тайные супружеские узы, связывавшие Иисуса и Марию, а также и на последующее (гипотетическое) рождение их ребёнка.

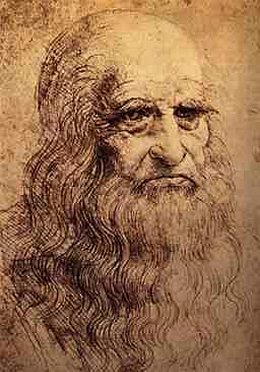

Автопортрет Леонардо

Автопортрет ЛеонардоРазумеется, вся эта романтическая версия выглядит в наш циничный век очень привлекательно, и поэтому мы с энтузиазмом ищем и другие послания, зашифрованные в «Тайной вечере». Ведь именно они, по-видимому, смогли бы дать нам дополнительные аргументы в подтверждение того, что в фигуре апостола Иоанна Леонардо да Винчи изобразил Марию Магдалину. Одно из таких посланий угадывается в образах апостолов, расположенных, по мнению многих исследователей, в соответствии с зодиакальными знаками и четырьмя основными темпераментами. Читать его надо справа налево, начиная с Симона, рождённого под знаком Овна. Но тогда за ним следует человек, рождённый под знаком Тельца. Считается, что Леонардо изобразил в нём Иуду Фаддея (не путать с Иудой Искариотом). Сравнивая чёткие черты этого апостола на венской мозаике с одним из автопортретов да Винчи, поражаемся их несомненному сходству. Да и день рождения Леонардо, появившегося на свет 15 апреля, после реформы календаря тоже приходится на знак Тельца. Иоанну соответствует знак Весов, на который решающее влияние оказывает Венера. В этом случае — Иоанн ли это вообще? Может быть, это опять-таки сама Мария Магдалина в образе Венеры?..

Мы продолжаем внимательно рассматривать мозаику в венской церкви Ордена миноритов, используя с этой целью даже оптические приборы — в виде обычного театрального бинокля. И обнаруживаем третье послание, оставленное да Винчи. Оно говорит о центральной точке «Тайной вечери». Если провести воображаемые линии, соответствующие перспективному изображению сцены тайной вечери, то оказывается, что центром полотна является вовсе не лоб, а правый висок Иисуса Христа. Между прочим, это подтверждается и открытием, сделанным при реставрации миланской фрески: именно там, на правом виске Иисуса, обнаружилось то углубление, которое осталось после натяжения вспомогательных нитей, помогавших Леонардо да Винчи передать перспективу. Хотя, возможно, дело тут не только в технических деталях, но также и в том, что в итальянском языке слово tempio означает «храм, собор», а звучащее практически так же слово tempia — «висок». Может быть, в этой игре слов зашифрован ещё один смысл полотна да Винчи: Иисус — это храм, тогда как сидящая рядом Мария Магдалина — опять-таки Святой Грааль.

Звучит «божественная музыка»

Звучит «божественная музыка»Не исключено, что в «Тайной вечере» имеется ещё и четвёртый код, музыкальный: на фреске зашифрована мелодия духовного гимна. Именно на это в 2007 году обратил внимание итальянский музыковед Джованни Мария Пала. Он наложил на фреску линии нотного стана, предположив, что «нотами» является хлеб — не только тот, что лежит на столе, но и тот, который на разной высоте держат в руках апостолы, — и вдруг понял, что перед ним божественная музыка.

По венским следам Святого Грааля

Познакомившись уже с символами Святого Грааля на мозаике в церкви Ордена миноритов, продолжим его поиски в Вене. История эта насчитывает многие века. Как известно, крестоносцы отправлялись на Святую Землю за вполне реальным сосудом, в котором, по преданию, находилась кровь распятого Иисуса. И вот с XVII века в Светской и Духовной Сокровищнице в Вене хранится экспонат, который с незапамятных времён почитается многими именно как Святой Грааль. Он представляет собой чашу 58 сантиметров в диаметре, выполненную из цельного куска агата. Эту реликвию крестоносцы завоевали ещё в 1204 году при взятии Константинополя. Сначала она находилась в Бургундии, у знаменитого великого герцога Карла Смелого. В Вену она попала вместе с его дочерью Марией Бургундской, ставшей женой императора Максимилиана I. С тех пор, а точнее с 1477 года, чаша и находилась в собственности императорской династии Габсбургов.

С ХVII века разные исследователи изучали этот сосуд, пытаясь угадать в прожилках камня какие-нибудь тайные письмена — или имя самого Христа, или имена апостолов. Однако не так давно все разногласия между ними исчезли. Случилось так, что при видеосъёмке экспонатов Сокровищницы и, в частности, чаши Святого Грааля, на мониторе в прожилках агата вдруг явственно прочитались буквы латинского алфавита, составляющие имя Христа. Первой из «простых смертных» их заметила — и даже без помощи современной оптики — Эва Малик, сотрудница венской Сокровищницы, а вслед за ней это слово увидели и все остальные. Признаюсь, что и сама я, когда мне показали, куда нужно смотреть, без особого труда разглядела в прожилках агата рисунок в виде букв XRST. Отсутствие гласных меня не удивило: ведь хорошо известно, что в ряде тайнописей гласные буквы попросту отсутствуют.

Светская и Духовная Сокровищница в Вене. Вот эта агатовая чаша и есть Святой Грааль?

Светская и Духовная Сокровищница в Вене. Вот эта агатовая чаша и есть Святой Грааль?

Кроме агатовой чаши, в венской Сокровищнице хранится реликвия, подлинность которой официально признана католической церковью. Это так называемый «Плат Вероники». Согласно преданию, Вероника подала идущему на Голгофу Христу свой платок, на котором затем проступили черты страдающего Иисуса. Приглядитесь, и вы увидите их: скорбное лицо с обострившимися чертами — один глаз полностью закрыт, а веко другого полуоткрыто. Плащаница эта почиталась тамплиерами, а в Сокровищницу она попала в 1721 году в качестве дара знатной итальянки Катарины Савелли императору Карлу VI. Опять же согласно преданию, римский император Тиберий, прослышал, что Христос может исцелять людей, послал на его поиски в Иерусалим некоего Савелли. Но гонец уже не застал Иисуса в живых, зато он получил плащаницу, прикосновение к которой тоже якобы исцеляло от болезней. Чудодейственную силу реликвии испытал на себе не только император Тиберий, но и, много веков спустя, члены Габсбургской династии, которые в случаях крайней необходимости требовали её из Сокровищницы.

Но и на этом, однако, перечень святых реликвий, хранимых в венской Сокровищнице, не исчерпывается. В частности, именно здесь находится знаменитое «Копьё Судьбы», которым римский воин Лонгин пронзил тело распятого Христа, чтобы убедиться в его смерти, а также гвоздь из того самого креста, на котором Христос был распят. По преданию, копьё гарантировало его владельцу не только непобедимость, но также и господство над миром. Считалось, что земная власть владельца «Копья Судьбы» дарована ему Богом. То, что на копье была кровь Спасителя, по значению ставило эту реликвию в один ряд со Святым Граалем. В 1354 году в честь Копья Судьбы даже учредили праздничный день — 8 апреля.

«Один из воинов копьём пронзил Ему рёбра…». То самое «Копье Судьбы»?

«Один из воинов копьём пронзил Ему рёбра…». То самое «Копье Судьбы»?

Легенда гласит, что копьё много раз меняло своих владельцев. Его держали в руках апостол Фома, римский император Константин Великий (в битве у моста Милвиус) и император франков Карл Великий, император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса и прусский король Фридрих II Великий, а также Габсбурги. Согласно той же легенде, в 1938 году копьё досталось Гитлеру. По его распоряжению «Копьё Судьбы» перевезли в Нюрнберг, где оно экспонировалось в одной из церквей, а затем из-за угрозы авианалётов его хранили в бомбоубежище. И вот, якобы, 30 апреля 1945 года, примерно в 14 часов 10 минут, его там обнаружил некий американский солдат (называют даже его имя — Уолтер Уильям Хорн). А два часа спустя Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством…

Вероятно, это всего лишь легенда. Современные исследования показали, что венская реликвия едва ли старше VIII века нашей эры. Впрочем, это обстоятельство никоим образом не поколебало убеждения, что гвоздь, соединённый с копьём, — он-то уж точно из того самого креста.

Хранится в Сокровищнице и корона императоров Священной Римской империи, которая являлась символом божественного происхождения их власти. Во всяком случае, сами императоры были в этом твёрдо уверены. И кто знает: не следует ли ещё и отсюда, что род Иисуса с его смертью вовсе не прервался?..

У чьих ног покоятся сердца Габсбургов?

Это может показаться удивительным, но именно в Вене со средних веков и до эпохи барокко особенно почитали Марию Магдалину. В её честь возводили монастыри, церкви и часовни — которые, однако, с некоторого времени начали почему-то старательно уничтожать. Та же самая участь постигла и церковь Марии Магдалины, некогда располагавшуюся на главной площади австрийской столицы невдалеке от собора святого Штефана. Сейчас очертания её границ обозначены на площади перед собором красным камнем, а спустившись на станцию метро, что под площадью, можно увидеть и остатки часовни святого Вергилия, которые в своё время находились прямо под зданием церкви Марии Магдалины. По некоторым данным, часовня святого Вергилия когда-то принадлежала тамплиерам. Между прочим, предание также гласит, что массовые убийства членов этого ордена происходили и в Вене — в частности, на улице Блутгассе, за собором святого Штефана. Возможно, именно поэтому улица эта и носит название, связанное с кровью, ведь немецкое слово das Blut в переводе на русский язык означает «кровь».

Аугустинеркирхе

АугустинеркирхеНет больше и монастыря Марии Магдалины, который располагался непосредственно перед городскими воротами Шоттентор. Была также переименована и часовня Марии Магдалины в летней резиденции Габсбургов в Шенбунне: уже во время правления Марии Терезии, старшей дочери австрийского императора Карла VI, она получила статус простой дворцовой часовни. Всё это свидетельствует о том, что кто-то очень старался убрать из памяти людей даже само имя загадочной спутницы Христа. Старался — но всё же так и не успел довести дело до конца.

Пройдём от площади Йозефплатц на юг, вдоль зданий Хофбурга, по улице Аугустинерштрассе. Спустя всего лишь несколько минут мы с вами окажемся у входа в церковь Аугустинеркирхе, которая принадлежит монастырю Ордена августинцев. Несколько веков подряд здесь совершались обряды венчания членов императорской семьи. Так, в 1736 году именно здесь обручились Мария Терезия и Франц Стефан Лотарингский, а в 1810 году в этой церкви заочно обвенчали Наполеона и австрийскую принцессу Марию Луизу. Наконец, в 1854 году в этом храме состоялось венчание императора Франца Иосифа и Элизабет Австрийской.

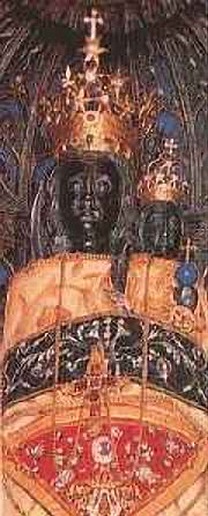

Чёрная мадонна

Чёрная мадоннаАвгустинская церковь известна своей часовней Лорето. У входа в неё можно видеть картину австрийского живописца М. Ротмайра — с изображением Марии Магдалины. Впрочем, ведь и сама часовня получила своё название по имени скульптуры мадонны, установленной здесь по желанию итальянки Элеоноры Гонзаги, второй жены императора Фердинанда II. Скульптура эта считается копией знаменитой Чёрной мадонны из Лорето (Италия).

У историков нет однозначного ответа на вопрос, почему в средние века так популярны были изображения богоматери с чёрным цветом кожи. Скульптуры Чёрной мадонны с младенцем на руках можно встретить по всей Европе — более трёхсот находятся во Франции, около полусотни — в Испании, девятнадцать — в Германии и три десятка — в Италии. Хорошо известно, что в христианской традиции с каждым апостолом или святым связаны некие индивидуальные атрибуты, передача которых является обязательной при изображении святого. Среди атрибутов Марии Магдалины — распущенные волосы, красное платье и синий плащ. Так вот, исследователи культа Марии Магдалины сходятся во мнении, что атрибуты Чёрных мадонн — их волосы и одеяние — говорят о том, что перед нами не Богоматерь, а именно Мария Магдалина.

Венская Чёрная мадонна хоть и считается копией итальянской скульптуры, но выражением лица и позой она мало напоминает Чёрную мадонну из Лорето: это вовсе не точная копия, а вполне самостоятельное изображение. Но чьё? Атрибуты статуи — синее платье, красный плащ, распущенные волосы — говорят о том, что перед нами не Богоматерь, а, скорее, Мария Магдалина. И, выходит, на руках у неё не младенец Иисус, а ребёнок самого Христа.

Эту статую в Вене почитали особо. Существовал даже такой обычай: когда на свет появлялся новый принц из императорской династии Габсбургов, то младенца, которого держит на руках Чёрная мадонна, взвешивали, а равный по весу золотой слиток жертвовали на нужды церкви.

Более того, в самой часовне Лорето, у ног Чёрной мадонны, в серебряных урнах хранятся сердца многих представителей династии Габсбургов. Именно здесь, например, хранится сердце герцога Рейхштадтского, «Орлёнка» — сына императора Наполеона и австрийской принцессы Марии Луизы. Герцог скончался в молодом возрасте и был похоронен в Вене с императорскими почестями. Но в 1940 году его прах по распоряжению Гитлера был вывезен из Вены во Францию. Что касается других внутренних органов Габсбургов, то они и теперь ещё находятся в катакомбах собора святого Штефана — в часовне, основанной в 1363 году герцогом Рудольфом IV.

Тела же членов императорской семьи Габсбургов, согласно средневековой традиции, покоятся отдельно, а именно, в Императорской усыпальнице церкви монастыря Ордена капуцинов. Здесь захоронены 146 человек. Среди них двенадцать императоров, а также девятнадцать императриц и королев. В частности, в этой усыпальнице находится и прах Марии Терезии в парном саркофаге с прахом её супруга, императора Франца, а рядом — скромное надгробие их сына Иосифа II. Чуть поодаль — захоронения Франца Иосифа, его жены Элизабет (с букетиком её любимых фиалок у гроба) и их сына Рудольфа.

Кровное родство

Предание гласит, что после распятия Христа Мария Магдалина оказалась на территории современной Франции, где в приютившей её еврейской семье она и родила потомка Христа. Таким образом, в этом младенце воплотилась частица Христа, его кровь, sang real, поискам которой — поискам Святого Грааля — посвятили себя многие поколения крестоносцев.

Французская деревня Сен-Мари-де-ля-Мер и по сей день остаётся местом паломничества верующих. Как полагают, в местечке Вецелай, в часовне святой Магдалины, покоятся останки спутницы Христа. Исследователи культа Марии Магдалины составили генеалогическое древо её потомков и вывели оттуда происхождение франкской королевской династии Меровингов — считается, что именно в ту эпоху и возникло во Франции большинство храмов в честь Марии Магдалины. Потом Меровингов сменили Каролинги, на родственных связях которых с Марией Магдалиной также настаивают некоторые исследователи её культа (и мы ведь не станем с ними спорить, правда?). Следует заметить, что в родстве с ней, согласно предположению, состояли и представители Лотарингской династии, породнившейся в 1736 году c австрийскими Габсбургами — посредством брака Марии Терезии и герцога Франца Стефана Лотарингского. У них было шестнадцать детей, потомки которых живы и в наши дни.

Мощи Марии Магдалины, хранимые в склепе часовни в городке Вецелай

Мощи Марии Магдалины, хранимые в склепе часовни в городке Вецелай

Хотя брачный союз Марии Терезии и Франца Стефана готовился с особой тщательностью, ему предшествовали некоторые трагические случайности. Первоначально на роль супруга Марии Терезии, малолетней наследницы австрийского престола, готовили не Франца Стефана, а его старшего брата — который, однако, внезапно скончался. Сам же Франц Стефан находился при австрийском дворе уже с пятнадцати лет: отец Марии Терезии заботился о нём и воспитывал его, словно собственного сына. Желание породниться с Лотарингским домом было у Габсбургов настолько велико, что сестру Марии Терезии выдали замуж за ещё одного брата Франца Стефана — Карла Александра. Как говорится, на всякий случай… Дальнейшие события показали, что подобная предусмотрительность отнюдь не была тогда излишней: от этого брака Карла Александра потомков не осталось, так как его супруга умерла ещё в юном возрасте. А вот результатом брака Марии Терезии и Франца Стефана стала новая династия — Габсбург-Лотарингских. Получается так, что династия эта, посредством родства с Каролингами и Меровингами, ведёт своё начало от Марии Магдалины, потомки которой, стало быть, живы ещё и в наши дни. Кто же они и чем они теперь занимаются?..

Орден Золотого руна и другие общества

в Австрии

Один из потомков австрийских императоров — Карл Габсбург-Лотринген — является в настоящее время гроссмейстером ордена Золотого руна. Того самого, который, как известно, в далёком 1430 году учредил бургундский герцог Филипп III Добрый — в день своей свадьбы с принцессой Изабеллой Португальской. Оказывается, этот орден существует и поныне. Существует и его одноименная награда, Орден Золотого руна, которым по статуту награждаются лица из высшей знати. В наши дни есть две ветви ордена — испанская и австрийская. Соответственно, награждать этим высшим знаком отличия ордена имеет право не только король Испании Хуан Карлос, глава испанской ветви ордена, но также и Карл Габсбург-Лотринген, который стал гроссмейстером австрийской ветви ордена в конце 2000 года, после смерти своего отца Отто фон Габсбурга. В венской Светской и Духовной Сокровищнице хранятся многие реликвии ордена Золотого руна: в 1953 году австрийское правительство официально признало орден юридическим субъектом международного права. Члены ордена Золотого руна имеют право на свои архивы и на собственность, они могут пользоваться своими реликвиями и ценностями в церемониальных и культурных целях. На собрания членов ордена, которые регулярно проводятся в Вене, из Сокровищницы доставляют золотые орденские цепи и мантии.

Сокровищница в Вене. Знаки Ордена Золотого руна

Сокровищница в Вене. Знаки Ордена Золотого руна

Если уж мы заговорили о древних рыцарских орденах: буквально рядом с собором святого Штефана располагается и резиденция великого магистра знаменитого Тевтонского ордена. Тевтонский (Немецкий) орден был основан в XII веке во время Третьего крестового похода — в целях присмотра за больными и ранеными. Членами его могли быть исключительно дворяне. Орден действовал в Европе и, в частности, пользовался большим влиянием в Восточной Пруссии и в Прибалтике. Вспомним, что 15 апреля 1241 года с войсками именно этого ордена сражался на Чудском озере Александр Невский — после того, как рыцари Тевтонского ордена заняли Псков, а затем вторглись в Новгородское княжество.

В 1809 году Наполеон сделал попытку распустить Тевтонский орден, который с 1780 года (и по 1923 год) возглавляли австрийские эрцгерцоги. Пользуясь вполне объяснимой поддержкой австрийского императора Франца, рыцари в 1834 году перенесли свою штаб-квартиру и сокровищницу в Вену. В 1938 году, после аншлюса Австрии, нацисты, считавшие себя продолжателями дела Тевтонского ордена, «унаследовали» все его земли и имущество.

И всё же, несмотря на все перипетии, Тевтонский орден существует и в наши дни, занимаясь религиозными вопросами, а также благотворительной, хозяйственной и научной деятельностью. С 2000 года его возглавляет австрийский теолог д-р Бруно Платтер.

Камень, подвешенный над глухой дверью…

Камень, подвешенный над глухой дверью…

Помимо старинных рыцарских объединений, Вена в равной мере принадлежит и членам значительной международной организации масонов. Масонами являлись многие знаменитые австрийцы — в частности, Вольфганг Амадей Моцарт. Одно из зданий в самом центре Вены (Рауенштайнгассе, 3), которое с 1985 года принадлежит венской Великой ложе, символически отмечено камнем, подвешенным над глухой дверью. Венские масоны отнюдь не скрывают своей деятельности. Стоит только приглядеться — и обнаружишь напротив масонской ложи книжный магазин, где продаётся — так сказать, из первых рук — разнообразная литература о масонах. Другой дом (по адресу Доротеергассе, 12) в современных справочниках по архитектуре Вены прямо обозначен, как бывший дворец Гаттербург — штаб-квартира основанной в 1781 году масонской ложи «К подлинному согласию». Масонская символика встречается и в других местах Вены. Пройдём, например, к собору святого Штефана, расположенному в двух шагах от здания масонской ложи. Мастерок, циркуль, отвес — все эти символы мы видим на печати под таблицей, излагающей историю строительства этого главного собора Австрии. Что это? Случайность? Или это правило, что все значительные события светской и духовной жизни, как и в былые времена, находятся под неусыпным, хотя и негласным, контролем?

Назовём ещё одну организацию, которая, попав на страницы романа Дэна Брауна «Код да Винчи», получила всемирную известность — не столько благодаря своей деятельности, сколько, пожалуй, вопреки ей. Это — Прелатура Святого Креста и Опус Деи, основанная в 1928 году католическим священником Хосемарией Эскривой. Прелатура эта активно работает по всему миру, нередко находя своих новых членов в молодёжной среде.

Гуляя по улицам Вены, осматривая её достопримечательности, вряд ли кто-нибудь из туристов задумывается, что члены Опус Деи — они ведь тут же, рядом. Стоит только заглянуть в одну из главных церквей Вены — церковь святого Петра, которая практически выходит на центральную улицу Грабен — и окажешься в храме, где проповедуют члены Опус Деи. Об этом говорят и выставленные в витринах книги по истории организации, и портрет святого Хосемарии Эскривы на почётном месте, и листовки с молитвами на разных языках. В том числе и на русском — ничего удивительного, ведь Прелатура представлена также и в России…

Рассказанное здесь — лишь малая часть венской истории. Что там ни говори, а Вена — город загадочный. Если составить её гороскоп, то окажется, что судьбу австрийской столицы определяет созвездие Близнецов. Может быть, это и объясняет её двойственную природу? С одной стороны, Вена — вполне светский и открытый миру город, но с другой стороны — как же много здесь и старинных тайн, и скрытых от посторонних глаз «кодов», и посланий, дошедших к нам из глубины веков!..

Ирина, декабрь 2009 года