В сборнике «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» это стихотворение значится в разделе «Стихи неизвестных поэтов». Короткое примечание к нему гласит: «Ст-ние прочитал Ольге Берггольц врач одного из ленинградских госпиталей. Его написал умиравший солдат. „Они <стихи> потрясли меня и, думается, оказали даже влияние на мою блокадную лирику”, — рассказывала О. Берггольц».

Нет, он не погиб на войне. Он вернулся с неё, пусть даже и инвалидом. Юношу, написавшего в 1944 году эти стихи, ещё ждала долгая, трудная и удивительная послевоенная жизнь. Спустя 70 лет Ион Деген вновь читает своё знаменитое стихотворение:

Мой товарищ, в смертельной агонии Не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я Над дымящейся кровью твоей. | Ты не плачь, не стони, ты не маленький, Ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам ещё наступать предстоит. |

Восемь строк… Евгений Евтушенко назвал их гениальными, Михаил Луконин считал их лучшим из того, что было написано о войне.

Но были (и есть) и другие мнения. Началось всё с Константина Симонова, советского поэта и переводчика Киплинга, который сказал Дегену прямо в глаза: «Как вам не стыдно: фронтовик, орденоносец — и так клевещете на нашу доблестную армию! Прямо киплинговщина какая-то…» А антисоветский поэт Юрий Колкер, свыше четверти века проживающий в Лондоне, обошёлся уже безо всяких ссылок на Киплинга:

Ещё говорят: великолепные стихи. Это, с позволения сказать, вздор. По исполнению они не хороши не плохи: в точности ватерлиния. Говоря о фактуре, можно отметить, что их несколько оживляет дактилическое окончание, нечастое в русском анапесте после Некрасова; оно сообщает этим стихам напевность, подкупает читателя…

Зато содержание этого неплохого-нехорошего восьмистишья, его нравственное наполнение, отделяемое от текста, — постыдно. (То, что отделяемое — уже дурной знак. В настоящих стихах форма и содержание нерасчленимы.) Лирический герой радуется смерти товарища, пляшет над умирающим, собирается — задумайтесь! — греть руки над его кровью, снимать с живого валенки — и всё это говорит умирающему в глаза… Не сочувствовать смертельной агонии — тут надо зверем быть. И лирический герой этого стихотворения — именно зверь, молодой ликующий зверь, ликующий от мысли, что сегодня не он, а другой достался Молоху, ему же валенки перепадут, он может поживиться на смерти ближнего.

«Зверь, ликующий от мысли, что сегодня не он, а другой достался Молоху»… Вот и всё, что смог разглядеть в стихах Иона Дегена бывший самиздатовец и диссидент Юрий Колкер. Ах, да: ещё он увидел там дактилические окончания, несколько оживляющие русский анапест…

А вот и ямбом — и примерно о том же самом. Семёну Гудзенко, когда он написал это своё стихотворение, тоже ведь было всего 20 лет. И он тоже ведь пережил войну — правда, через некоторое время она его всё равно настигла. Так что стихотворение «Перед атакой» читает уже не сам автор, а поэт из другого поколения — Владимир Высоцкий.

Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв — и умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черёд. За мной одним идёт охота. Будь проклят сорок первый год и вмёрзшая в снега пехота. | Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведёт через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким. А потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. |

Как там писал из Лондона многомудрый русский поэт-гуманист Юрий Колкер? «Советский Союз, не к столу будь помянут, — единственная страна в истории человечества, державшая на субсидии касту певцов, которым, среди прочего, полагалось воспевать жестокость; тут он чемпионствует, опережая нацистскую Германию…» Ну да Бог с ним, с Колкером…

Этим двоим из упомянутой лондонским гуманистом «касты певцов» — Дегену и Гудзенко — посчастливилось вернуться с той страшной войны. Но для их поколения это стало скорее исключением, чем правилом. Многие их сверстники, такие же молодые, талантливые и озорные, не вернулись оттуда, оставив после себя лишь свои стихи.

Они были очень молоды и жутко талантливы. Кто-то уже успел состояться как признанный поэт, но многим из них, невернувшихся, так и не посчастливилось увидеть свои строчки напечатанными.

Их общей чертой был, пожалуй, романтизм — не показной, не вымученный, не тот, который принято объяснять лишь молодостью. Их неподдельный романтизм вполне отвечал их времени, пусть и жестокому, но всё же полному надежд. И ведь недаром уже потом, уже совсем другое поколение, с энтузиазмом встретившее короткий период новых надежд — социальных, научных, личностных, самозабвенно подхватило «Бригантину», написанную в 1937 году и ставшую вдруг непременным атрибутом советского романтизма:

Стихотворение «Бригантина» написал Павел Коган. В 1937 году ему было всего 19 лет. Кроме того, что мы только что услышали, в стихотворении есть и ещё одна строфа, вот она:

Так прощаемся мы с серебристой, Самою заветною мечтой, Флибустьеры и авантюристы По крови, упругой и густой.

Да всё они, в общем, понимали. Понимали и принимали. И порою мучали себя этим. И подходили к себе с самой строгой меркой — порою чересчур строгой. Вот заключительные строки из совсем уж юношеского стихотворения Павла Когана «Монолог»:

Мы отступали медленно, но честно. Мы били в лоб. Мы не стреляли сбоку. Но камень бил, но резала осока, Но злобою на нас несло из окон И горечью нас обжигала песня. Мы кончены. Мы понимаем сами, Потомки викингов, преемники пиратов: Честнейшие — мы были подлецами, Смелейшие — мы были ренегаты. Я понимаю всё. И я не спорю. Высокий век идёт высоким трактом. Я говорю: «Да здравствует история!» — И головою падаю под трактор.

Человек не выбирает времени, в котором он живёт. А они, эти «флибустьеры», «романтики» и «ренегаты», — они были детьми своего времени, такого же неистового и противоречивого, такого же «яростного и непохожего». И когда началась война, они не раздумывали ни секунды. Они знали, где теперь им следует быть.

Война застала Павла Когана в геологической экспедиции. Срочно вернувшись в Москву, он попытался было попасть в действующую армию, а его не взяли — по зрению не взяли. Тогда он пошёл в военкомат (вместе со своим младшим другом Давидом Самойловым) и попросту соврал там: сказал, что хорошо знает немецкий язык. И его послали на курсы военных переводчиков. Так он оказался под Новороссийском. В качестве переводчика ходил в немецкий тыл вместе с разведчиками. В сентябре 1942 года, во время одной из таких вылазок, Павел Коган погиб: разведгруппа, в составе которой он тогда находился, была расстреляна немцами.

При жизни Павла Когана его стихи не публиковались. Первый его сборник, под названием «Гроза», увидел свет лишь в 1960 году…

Павел Коган был ярким и талантливым. Он не вернулся с войны. Его судьбу разделили с ним многие его сверстники и друзья — не менее яркие и талантливые. Просто почитаем их стихи…

В декабре 1940 года ученику выпускного класса средней школы, круглому отличнику Захару Городисскому исполнилось 17 лет. Окончание десятилетки совпало для него с началом войны. Едва получив аттестат, он подал заявление в военкомат, приписав себе лишний год: «Клянусь быть верным защитником своей любимой страны. Я приложу все силы и знания, чтобы оправдать звание бойца и вместе со всем трудящимся народом уничтожить озверевшую банду фашистов».

Судьба долго хранила отважного мальчика. Впервые его ранило лишь в феврале 1942 года. После госпиталя — снова на фронт. Клятву свою Захар Городисский сдержал: сражался он умело и храбро. Был награждён двумя медалями «За отвагу».

Кто видел — не забудет никогда Сожжённые, истерзанные трупы, Разбитые деревни, города И обгорелые печные трубы. Кто слышал, навсегда запомнит тот, Как мать, сойдя с ума, смеётся звонко И именами нежными зовёт Штыком к стене прибитого ребенка. |  |

В кровопролитных боях на Курской дуге Захар Городисский был тяжело ранен. Подбадривая близких, в письме от 3 августа 1943 года он об этом своём ранении написал так:

…Командир роты приказал мне собрать остатки роты под своё командование, потому что другие комвзводы уже были ранены. Собрал я всех, посадил на танки, и поехали мы в атаку. На этот раз танки прорвались. Соскочили мы с них и побежали вперёд. Тут меня чиркнуло по ноге. Лёг я и стал смотреть, в чём дело. В это время меня в другую ногу шарахнуло: перебило её. Ползти я не мог. Меня подобрали санитары и понесли в санчасть. Ну а дальше — известное дело: стали возить по госпиталям, пока не очутился вот здесь. Повторяю, чувствую себя очень хорошо.

Тогда же, видимо, он написал своё последнее стихотворение, ставшее потом знаменитым:

И если мне смерть повстречается близко — Когда? — мы не будем об этом гадать, Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский В боях не привык отступать. | Что он, нахлебавшись смертельного ветра, Упал головой не назад, а вперёд, Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра Вошли в завоёванный счёт. |

«Чувствую себя очень хорошо»… Спустя всего несколько дней там же, в госпитале, 19-летний Захар Городисский скончался. Похоронен в братской могиле на окраине города Зеленодольска.

Борис Костров был чуть старше Захара Городисского, и в предвоенное десятилетие он уже успел зарекомендовать себя как поэт. Но в июне 1941 года он точно так же ушёл добровольцем на фронт. Воевал на Волховском и Калининском фронтах, воевал в Карелии. Трижды был ранен.

Стихотворение «После боя» Борис Костров написал в 1943 году:

| Портянки сохнут над трубой, Вся в инее стена… И, к печке прислонясь спиной, Спит стоя старшина. Шепчу: «Товарищ, ты бы лёг И отдохнул, солдат; Ты накормил как только мог Вернувшихся назад. Ты не поверил нам. Ну что ж, В том нет большой беды. Метёт метель. И не найдёшь На небе ни звезды. Твоей заботе нет цены, Ляг между нами, брат. Они снежком занесены И не придут назад». |

В том же 1943 году его направили в танковое училище. Весну победного 1945 года командир самоходки младший лейтенант Костров встретил в Восточной Пруссии.

Стихотворение «Солдатское солнышко — месяц…» было написано им тогда же, в 1945 году:

Солдатское солнышко — месяц, Осенняя чёрная ночь… Довольно. Подохнешь без песен, Не нам воду в ступе толочь. Любовь стала проще и строже, И ненависть трижды сильней. За тех, кто до этого дожил, Как пили отцы наши, — пей! | Нелёгок наш путь, не изведан, Но кто, мне скажите, когда Сказал, что приходит победа В терновом венке без труда? Нам жить — не тужить! Но без песен Душа ни к чему не лежит. Солдатское солнышко — месяц Над нашей землянкой горит. |

Бои за Восточную Пруссию носили крайне ожесточённый характер. В начале марта 1945 года при штурме немецкого городка Кройцбург Борис Костров погиб. Похоронен в братской могиле на центральной площади Кройцбурга (теперь это посёлок Славское в Калининградской области).

До войны стихи Николая Майорова печатались лишь в университетской многотиражке. Летом 1941 года он, студент исторического факультета МГУ, вместе со своими товарищами строил оборонительные сооружения на подступах к Москве. В октябре он оставил университет и ушёл добровольцем на фронт.

Два его стихотворения, датированные 1941 годом:

*** Пусть помнят те, которых мы не знаем: Нам страх и подлость были не к лицу. Мы пили жизнь до дна и умирали За эту жизнь, не кланяясь свинцу. *** Нам не дано спокойно сгнить в могиле — Лежать навытяжку и приоткрыв гробы, — Мы слышим гром предутренней пальбы, Призыв охрипшей полковой трубы С больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть. Что гибель нам? Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд И ждём приказа нового. И пусть Не думают, что мёртвые не слышат, Когда о них потомки говорят. |  |

Воевать ему довелось совсем-совсем недолго. В начале февраля 1942 года 22-летний поэт Николай Майоров погиб в бою на Смоленщине и был похоронен на месте гибели, в деревне Баранцево. Позднее его прах перезахоронили в братской могиле села Карманова Гагаринского района Смоленской области — село расположено на полпути между Вязьмой и Ржевом, чуть ближе к Москве. В той братской могиле вместе с Майоровым покоятся останки ещё более чем восьми тысяч советских воинов.

Алексей Лебедев родился в «сухопутном» Суздале, детство его прошло в Костроме, а школу он заканчивал в Иванове. Но с юных лет он был фанатично влюблён в море. Как только представилась возможность, поступил на службу в военно-морской флот. Перед самой войной он окончил в Ленинграде училище, а затем стал штурманом подводной лодки с громким названием «Сталинец».

Другой его страстью была поэзия. Стихи поэта-мариниста Лебедева регулярно публиковались в периодической печати Балтийского флота и пользовались известностью. Командовавший тогда флотом адмирал Трибуц вспоминал два десятилетия спустя: «Не могу назвать себя знатоком или даже просто любителем поэзии. Но произведения Алексея Лебедева меня волновали, и я подумал, нельзя бы как-нибудь поберечь поэта? И всё-таки я понял, что оскорблю молодого лейтенанта, если не подпишу приказ о его назначении штурманом подводного минзага».

| Ты ждёшь меня, ты ждёшь меня, Владеет сердцем грусть, И по стеклу, кольцом звеня, В твоё окно стучусь. Звезда холодная, блести, Гляди сюда в окно, Ты не грусти, ты не грусти — Я мёртв уже давно. В зеленоватой мгле пучин Корабль окончил бег, И там лежу я не один, И каждый год как век. Не внемлю, как года бегут, Не внемлю ничего, Кораллы красные растут Из сердца моего. И те, кто гибнет на волне В тисках воды тугих, Они идут сюда, на дно, Чтоб лечь у ног моих. |

В конце 30-х годов его отец был арестован и бесследно сгинул. У Алексея Лебедева осталась одна лишь мать, к которой он относился трепетно и нежно. Сохранились его письма к матери:

…Буду счастлив, мама, если удастся утопить столько фашистов, сколько сможем. О себе не думаю. Только о тебе помнится да о тех, кто был связан со мной, ты понимаешь, о ком я говорю. Впереди долгие, долгие, бессонные, тревожные ночи и дни, минные поля, авиация и флот противника, но, несмотря на всё это, лодка проскальзывает и воюет, и топит противника чуть ли не в его портах…

Я был бы счастлив возможностью обнять тебя, моя родная, ещё раз и думаю, что так и будет.

Целую тебя, моя дорогая, крепко. Твёрдо верю, что мы вернёмся. Всегда верный тебе и любящий тебя сын. Алексей

Это письмо было отправлено им 10 ноября 1941 года. Через день подводная лодка «Сталинец» вышла в море на боевое задание и взяла курс на Данцигскую бухту. В ночь на 14 ноября подлодка подорвалась сразу на двух немецких минах заграждения. Пять часов экипаж боролся за спасение лодки, пока она не наткнулась на ещё одну мину. Из полусотни моряков в живых осталось только трое. Алексея Лебедева среди выживших — не оказалось…

Георгий Суворов рано лишился родителей, воспитывался он в детдоме. В 1939 году 20-летнего юношу, только-только поступившего в Красноярский педагогический институт, призвали в армию. Служба сибиряка Суворова проходила в Омске, где и были впервые опубликованы его стихи (одним из его литературных наставников был в Омске поэт Леонид Мартынов).

Осенью 1941 года знаменитые «сибирские дивизии», кадровый резерв Красной армии, были брошены на защиту Москвы. Георгий Суворов, рядовой боец дивизии генерала Панфилова, участвовал в битве под Москвой, а затем воевал на Ленинградском фронте. Несколько раз был ранен, несколько раз лечился в госпиталях, снова и снова возвращаясь затем на фронт.

Войну он знал не понаслышке. Вот одно из его фронтовых стихотворений:

Мы тоскуем и скорбим, Слёзы льём от боли… Чёрный ворон, чёрный дым, Выжженное поле… А за гарью, словно снег, Ландыши без края… Рухнул наземь человек, — Приняла родная. Беспокойная мечта. Не сдержать живую… Землю милую уста Мёртвые целуют. И уходит тишина… Ветер бьёт крылатый. Белых ландышей волна Плещет над солдатом. |  |

Стихотворение это было опубликовано в 1944 году. В том же военном году увидело свет и другое знаменитое его стихотворение, о котором Сергей Наровчатов, ровесник Георгия Суворова, прошедший войну и ставший потом очень известным советским поэтом, сказал так: «Это стихи огромного душевного и духовного простора. Прощальные слова уходящего навек человека, они сказаны как бы вполоборота на медленном неостановимом шагу. Первые строфы ещё звучат надеждой, что широкий мир откроется равно всем, но последние четверостишия звучат уже пронзительной нотой расставания».

Ещё утрами чёрный дым клубится Над развороченным твоим жильём. И падает обугленная птица, Настигнутая бешеным огнём. Ещё ночами белыми нам снятся, Как вестники потерянной любви, Живые горы голубых акаций И в них восторженные соловьи. | Ещё война. Но мы упрямо верим, Что будет день, — мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь раскроет двери, С рассветом новым встанет тишина. Последний враг. Последний меткий выстрел. И первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а всё-таки как быстро, Как быстро наше время протекло. |

В воспоминаньях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней, — Свой добрый век мы прожили как люди — И для людей.

В середине февраля 1944 года гвардии лейтенант Георгий Суворов был смертельно ранен в одном из боёв за Нарвский плацдарм. Он похоронен в городе Сланцы Ленинградской области, в братской могиле. В Союз писателей СССР Георгий Суворов был принят уже посмертно.

Xарьковчанин Михаил Кульчицкий тоже ведь был ровесником Георгия Суворова. Поучится в Харьковском университете ему довелось всего лишь год, а второй учебный год Кульчицкий встретил уже в Москве, на семинарских занятиях в Литературном институте. Там подобралась тогда славная компания молодых и многообещающих: Павел Коган, Николай Майоров, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Борис Слуцкий… Михаил Кульчицкий, с его тонким юмором и неиссякаемым оптимизмом, был душой той компании. А вёл семинар уже «маститый» поэт Илья Сельвинский, определённо выделявший Михаила среди своих студентов. Да и Кульчицкий считал его своим учителем — наряду с Маяковским, Хлебниковым и Пастернаком.

Пульс этих строк перетянут крепом. Я понял сегодня — Маяковского нет. Если б он жив был, сказал бы: «Бред». Лёжа на песке, захлебнувшись небом, Мы видим лишь свет уходящих планет. Тесна земля тирану сердца. В звёзды хочу — и уйду туда. Сердце уйдёт, как зайчик от зеркальца — И новая свиснет в бархат звезда.

Как и его друзья и ровесники, в первые дни войны Михаил Кульчицкий пошёл в военкомат. Но на фронт его не взяли, а направили в один из формировавшихся в Москве истребительных батальонов (полувоенные добровольческие формирования, состоявшие из тех, кто, по разным причинам, не подлежал обязательной мобилизации). Осенью его батальон распустили, и лишь несколько месяцев спустя Кульчицкому удалось вначале стать сотрудником фронтовой газеты, а затем поступить в пулемётно-миномётное училище. По окончании училища, в декабре 1942 года, Михаилу Кульчицкому присвоили воинское звание «младший лейтенант» и назначили командиром миномётного взвода.

Стихотворение «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник…» Кульчицкий написал в 20-х числах декабря, непосредственно перед отъездом на фронт:

| Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник! Что? Пули в каску безопасней капель? И всадники проносятся со свистом Вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал: «лейтенант» Звучит «налейте нам», И, зная топографию, Он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, А просто — трудная работа, Когда — черна от пота — вверх Скользит по пахоте пехота. Марш! И глина в чавкающем топоте До мозга костей промёрзших ног Наворачивается на чёботы Весом хлеба в месячный паёк. |

На бойцах и пуговицы вроде Чешуи тяжёлых орденов. Не до ордена. Была бы Родина С ежедневными Бородино.

Это было его последнее стихотворение. Менее чем через месяц, 19 января 1943 года, младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб в бою в ходе наступательной операции советских войск по освобождению Донбасса. Похоронен в братской могиле в селе Павленково Луганской области.

Детские годы Бориса Смоленского прошли в Москве, где его отец был довольно известным журналистом. Как и Алексей Лебедев, он мечтал стал моряком, капитаном дальнего плавания, но — не довелось. Он рано повзрослел: в 1937 году отца арестовали, и на плечи юноши легли все заботы о семье. Он отличался от своих сверстников серьёзностью и рассудительностью. Много работал и много читал. Поражал всех своей эрудицией, знал несколько иностранных языков.

А ещё он писал стихи, прекрасные стихи. Увлекался переводами — Федерико Гарсиа Лорка, Артюр Рембо, Шота Руставели. Кто знает, каким бы он стал поэтом, если бы не война…

Стихотворение «Ночной экспресс» 18-летний Борис Смоленский написал в 1939 году:

Ночной экспресс бессонным оком Проглянет хмуро и помчит, Хлестнув струёй горящих окон По чёрной спутанной ночи. И задохнётся, и погонит, Закинув голову, сопя, Швыряя вверх и вниз вагоны, За стыком — стыки, и опять С досады взвоет и без счёта Листает полустанки, стык За стыком, стык за стыком, к чёрту Послав постылые посты… |  |

Мосты ударам грудь подставят, Чтоб на секунду прорыдать И сгинуть в темени… И стая Бросает сразу провода. И — в тучи, и в шальном размахе Им ужас леденит висок, И сосны — в стороны, и в страхе, Чтоб не попасть под колесо… | И ночь бежит в траве по пояс, Скорей, но вот белеет мгла — И ночь бросается под поезд, Когда уже изнемогла… И как же мне, дорогой мчась с ним Под ошалелою луной, Не захлебнуться этим счастьем, Апрелем, ширью и весной… |

При жизни стихи Смоленского не публиковались. (Нет, кое-какие «публиковались» однажды: в самом начале войны — его подписи к карикатурам, 24 строки, на пропагандистском плакате.)

Вот ещё одно стихотворение, написанное Борисом Смоленским в 1939 году:

Не надо скидок, это пустяки — Не нас уносит, это мы уносим С собою всё, и только на пески Каскад тоски обрушивает осень. Сожмись в комок и сразу постарей, И вырви сердце — за вороньим граем — В тоску перекосившихся окраин, В осеннюю усталость пустырей. Мучительная нежность наших дней Ударит в грудь, застрянет в горле комом. Мне о тебе молчать ещё трудней, | Чем расплескать тебя полузнакомым. И память жжёт, и я схожу с ума — Как целовала. Что и где сказала. Моя любовь! Одни, одни вокзалы, Один туман — и мост через туман. Но будет день: все встанут на носки, Чтобы взглянуть в глаза нам в одночасье. И не понять — откуда столько счастья? Откуда столько солнца в эту осень? Не надо скидок. Это мы уносим С собою всё. А ветер — пустяки. |

В начале 1941 года он в составе стройбата оказался в Карелии. В сентябре Борис Смоленский стал бойцом 2-й лёгкой стрелковой бригады, наспех сформированной для обороны Петрозаводска от наступавших финских войск. Удержать город не удалось, и бригаду срочно перебросили на Медвежьегорское направление с приказом — любой ценой задержать дальнейшее продвижение противника. В тот день, 16 ноября 1941 года, когда 2-я лёгкая стрелковая бригада заняла свой оборонительный рубеж, рядовой Борис Смоленский погиб в бою. Месяц спустя его бригада перестала существовать: она была расформирована в связи с огромными потерями…

«Ты не ранен, ты просто убит…» Не знаю, был ли драматург Виктор Розов знаком с этой строкой из стихотворения Иона Дегена (или, по устоявшейся версии, какого-то неизвестного солдата или офицера, умершего в госпитале от ран), но в легендарном кинофильме Михаила Калатозова «Летят журавли», сценарий которого написал Розов, в знаменитом эпизоде гибели Бориса Бороздина, одного из главных героев картины, звучат буквально те же самые слова:

В основу киносценария была положена пьеса Виктора Розова «Вечно живые» — его первая пьеса, написанная ещё в 1943 году (кстати говоря, со спектакля «Вечно живые» началась ведь и славная история московского театра «Современник»). Однако в самой пьесе ни эпизода гибели Бориса, ни этой «дегеновской» строки — нет:

Вероника. Володя, он ничего не сказал перед…

Володя. Нет. Он умер сразу…

Вероника. Его там и похоронили?

Володя. Да.

Вероника. Где это?..

Володя. Западная окраина Смоленска, около высоты ноль шесть.

Нет, нелегко отделаться от мысли, что последние слова Бориса, как и весь эпизод его гибели, появились в сценарии фильма именно под впечатлением от тех самых стихов «неизвестного солдата или офицера». Весь этот эпизод, ставший своеобразной экранизацией поэтической строки, ради которого оператор Сергей Урусевский придумал и впервые в мировом кино применил особенную технику съёмки, немало способствовал тому, что фильм «Летят журавли» получил в 1958 году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Виктор Розов, Сергей Урусевский… Какие громкие имена!.. И невольно забываешь, что и они ведь были из того же самого поколения, из той же самой когорты «мечтателей и фантазёров». Сергей Урусевский перед войной мечтал стать художником, а в войну стал фронтовым кинооператором на Северном флоте. А Виктор Розов — он ведь уже в первые дни войны записался добровольцем в 8-ю дивизию народного ополчения Краснопресненского района города Москвы.

Что-то опять вспомнился фильм «Летят журавли», первые его кадры… Спустя ровно две недели после 22 июня 1941 года, в воскресенье 6 июля, во дворах многих школ Краснопресненского района собралось шесть тысяч молодых людей интеллигентного вида — будущих народных ополченцев. Были среди них и рабочие с «Трёхгорки», и недавние школьники-выпускники, и студенты университета и консерватории, были музыканты, художники, вузовские преподаватели и научные работники. В большинстве своём пришли они добровольно (говорят, чтобы только попасть в «научную» роту, доктора наук скрывали, что они доктора).

Виктор Розов вспоминает тот день:

…Когда нас, ополченцев Красной Пресни, выстроили во дворе школы на 2–й Звенигородской улице и командир отчеканил: «Кто имеет освобождение от воинской повинности или болен, шаг вперёд!» — ни один человек не сделал этого шага. Напротив, стоявший рядом со мной студент МГУ быстро снял свои сильные очки и спрятал их в карман.

Рота «писателей» там была… Две роты «музыкантов» (Ойстраха и Гилельса вовремя узнали и в ополчение просто не взяли)… «Актёрская» рота (именно к ней приписали Виктора Розова, на тот момент актёра театра Революции)… Весь цвет московской интеллигенции.

«Весь цвет московской интеллигенции». Кадр из фильма «Летят журавли»

«Весь цвет московской интеллигенции». Кадр из фильма «Летят журавли»

Воевать их почти не учили, да и чему можно было бы научиться за столь короткое время. Вначале они просто копали землю, копали до кровяных мозолей — сооружали Можайскую линию обороны Москвы (Розов вспоминает, как на Бородинском поле они копали огромный противотанковый ров, ставший вскоре бессмысленным, потому что немецкие танки всё равно прошли дальше, к Москве). Копали в июле, а в августе и в сентябре их постоянно перебрасывали с места на место: с одного потенциально опасного направления на другое.

Свой первый и последний бой Виктор Розов принял (да и вся его дивизия тоже) в самом начале октября. Немцы окружили их, рассекли на части и принялись методично уничтожать. Весь день, с рассвета до заката. Виктор Розов:

…Мы пытались куда-то прорваться. Товарищи падали один за другим, один за другим. Юное красивое лицо медсестры Нины было сплошь усыпано мелкими чёрными осколками, и она умерла через минуту, успев только сказать: «Что с моим лицом, посмотрите». И не дождалась ответа.

Первый и последний бой… Спустя ещё два дня 8-я дивизия, сформированная в июле в Краснопресненском районе Москвы, фактически перестала существовать. Там, под Ельней и Вязьмой, погибли почти все…

Виктор Розов оказался среди тех немногих, кто выжил, хотя и мыкался по госпиталям, между жизнью и смертью, много-много месяцев («Ну, представьте себе: меня, тяжело раненного, шесть суток везли с фронта до госпиталя во Владимире, а кровь всё текла и текла, и шесть суток я не спал, даже не закрывал глаз. Боль, боль, боль!..»). Он выжил, и написал в 1943 году свою первую пьесу — «Вечно живые», и стал потом знаменитым советским драматургом, и написал сценарий киношедевра «Летят журавли», рабочим названием которого во время съёмок было — «За твою жизнь».

Да просто он вернулся с той войны…

Иногда, по прошествии времени, какие-то слова приобретают совсем иной смысл, нежели тот, что вкладывался в них когда-то.

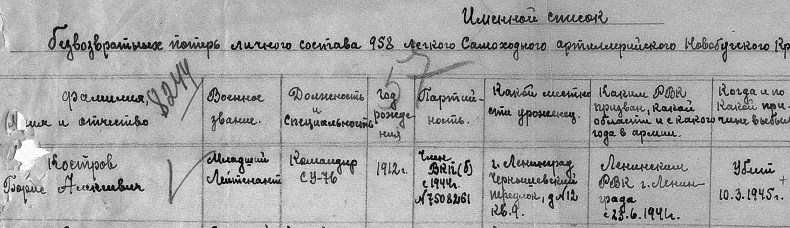

Читаю старую-престарую запись (Центральный архив Минобороны, ф. 33, оп. 11458, д. 752):

Костров Борис Алексеевич… младший лейтенант… командир СУ-76… год рождения… член ВКП(б)… Ленинград… призван 23 июня 1941 года… убит 10 марта 1945 года… похоронен — г. Кройцбург, на площади… мать — Кострова Мария Николаевна… Ленинград, Чернышевский переулок, д. 12, кв. 9…

Запись эта открывает один из бесчисленных списков, озаглавленных одинаково: «Именной список безвозвратных потерь» — в такой-то воинской части, за такой-то период времени.

«Список безвозвратных потерь»… Борис Костров, Захар Городисский, Николай Майоров, Мирза Геловани, Алексей Лебедев, Иосиф Уткин, Георгий Суворов, Муса Джалиль, Михаил Кульчицкий, Микола Шпак, Борис Смоленский, Елена Ширман, миллионы и миллионы других имён — известных и совершенно не известных… Если, конечно, они вообще сохранились, эти имена. Имена тех, которые, по растиражированной строчке Бориса Смоленского, «неожиданно и неумело умирали, не дописав неровных строчек, не долюбив, не досказав, не доделав».

Безвозвратные наши потери…

Ну что же, прощай, И коня вороного Ко мне подведи от плетня, Я скоро вернусь. И у камня седого В долине ты встретишь меня. | Никто, моя радость, Тебя не осудит — Ни добрый, ни злой человек, Обнимемся, что ли, Как близкие люди, И будем друзьями навек. | Я скоро вернусь, Но зачем ты прикрыла Глаза голубые? Рассвет… Ведь ты же сама И коня напоила, И в гриву вплела горицвет. |

Стихотворение «У плетня» Борис Костров написал в 1941 году. До его последнего марта, марта 1945-го, и до той его площади в старинном восточнопрусском городке Кройцбург оставалось ещё целых четыре года. Вся война для него была ещё впереди.

Борис Костров, Захар Городисский, Николай Майоров, Мирза Геловани, Алексей Лебедев, Иосиф Уткин, Георгий Суворов, Муса Джалиль, Михаил Кульчицкий, Микола Шпак, Борис Смоленский, Елена Ширман, миллионы и миллионы других имён — известных и совершенно не известных. Ни у кого из них не получилось «вернуться» — и ни «скоро», и никак.

Безвозвратные наши потери…

Валентин Антонов, май 2015 года