Все сказки начинаются с «однажды»

Осип Мандельштам в воспоминаниях и биографиях

Предисловие к рассказу об Ольге Ваксель

Свои заметки я хочу начать с одного эпизода, казалось бы, на первый взгляд, не имеющего ровно никакого отношения к истории взаимоотношений Осипа Мандельштама и Ольги Ваксель. Но поскольку саму эту историю я собираюсь изложить в контексте размышлений о мемуарной литературе, то и воспоминание моё представляется здесь отнюдь не лишним, а очень даже уместным.

Итак, конец Второй мировой войны, и победители возвращаются домой. Есть один аспект, о котором говорят вскользь, чаще предпочитают вообще умалчивать, если дело не касается, скажем, сокровищ Дрезденской галереи. Я имею в виду мародёрство, хотя сама долго предпочитала называть это явление более деликатным и нейтральным словом — «завоевание». Когда внимание гостей в доме родственников мужа привлекали некоторые вещицы явно «не нашего» происхождения, я уклончиво говорила: «А, это дед „завоевал“»… Их было немного, но какая, в сущности, разница — тащить вагонами или чемоданами. Когда мы переезжали в свою квартиру, нам выделили «из наследства» чайный сервиз, красные фарфоровые рождественские сердечки на шнурах и… старый потёртый альбом, любовно украшенный рождественскими открытками, разрисованный вензелёчками между открытками. Чья-то мирная довоенная жизнь, чьё-то прошлое, чья-то память… Скажу сразу — мне было невыносимо держать эти вещи у себя. Нет, чайный сервиз, простенький — белый горошек на красном фоне, у меня эмоций не вызывал, просто я им никогда не пользовалась. А вот сердечки и альбом — в этом было что-то мистическое, одновременно раздражающее, вызывающее острое желание избавиться от этих вещей.

В общем, я так и сделала. Сердечки разбила, альбом с открытками порвала на мелкие клочки и выбросила из дома. Кто же думал, что придут другие времена и у меня появится возможность дать весточку в Германию, описание альбома, авось найдутся люди, которые узнают вещи из своего прошлого. Ведь кто знает — что случилось с теми, кто собирал эти рождественские открытки, вешал где-то эти красные сердечки? Может, для кого-то находка стала бы единственной связующей нитью… Жак Превер:

Помнишь ли ты, Барбара, Этот город счастливый и мирный… О, Барбара!.. Как ужасна война!.. Где теперь человек, Что тогда под навесом тебя ожидал, — Он убит или жив, Тот, чьи руки так страстно тебя обнимали? О, Барбара!..

Это моё воспоминание можно считать развёрнутым эпиграфом к предстоящему рассказу об Ольге Ваксель и Осипе Мандельштаме, но это будет позже…

Что бы мы знали об этой истории, не будь Агаты Стрэм, сестры Христиана Вистендаля, норвежского мужа Ольги, сохранившей её записки, рисунки, письма, фотографии и последние стихи в годы немецкой оккупации. Что бы мы знали, не будь так настойчив сын Ольги, Арсений Смольевский, в попытках сохранить память о матери, восстановить связующую нить. Ведь свидетели романтической истории, на глазах которых она разворачивалась, сказали: «Кто такая Ольга Ваксель, мы не знаем».

Вот в контексте такой избирательной памяти мне и хочется изложить эту полузабытую и буквально в 90-х годах усилиями Арсения Смольевского собранную из отдельных фрагментов Лав Стори.

А пока… пока поговорим о мемуарах

И там, в пернатой памяти моей,

Все сказки начинаются с «однажды»,

И в этом однократность бытия

И однократность утоленья жажды.

(Давид Самойлов)

Мне кажется, именно «однократностью утоленья жажды» продиктованы воспоминания Надежды Мандельштам о своём гениальном муже, а также материальные следы поддержки именно такой версии прошлого со стороны Анны Ахматовой и других.

Мне кажется, именно «однократностью утоленья жажды» продиктованы воспоминания Надежды Мандельштам о своём гениальном муже, а также материальные следы поддержки именно такой версии прошлого со стороны Анны Ахматовой и других.

Я не хочу ставить под сомнения всё, что писала Надежда Яковлевна — не имею ни морального права, ни достаточных знаний. Тем более, независимо от того, какова была реальная, а не придуманная жизнь Осипа Мандельштама, насильственная смерть поставила последнюю и самую трагичную точку в его судьбе.

По-человечески я понимаю женщину, которая с удовольствием очистила бы жизнь мужа не только от Ольги Ваксель — ведь у него были и другие музы.

Я понимаю и Анну Андреевну Ахматову, немало претерпевшую от Николая Гумилёва в схожих ситуациях и имеющую претензии к авторам альтернативного взгляда на прошлое тех, кого мы сейчас называем гениальными поэтами, гордостью не только русской, но и мировой культуры.

Но тогда, в 20-х годах прошлого века, они были просто молодыми, неважно, с какой степенью таланта или гениальности.

Но тогда, в 20-х годах прошлого века, они были просто молодыми, неважно, с какой степенью таланта или гениальности.

А если ещё учесть исторические реалии, когда рушилась не только Российская империя, но и вековые устои, традиции, моральные нормы… Кто может судить молодых и талантливых людей, что они жили, не задумываясь о своём будущем месте в истории?

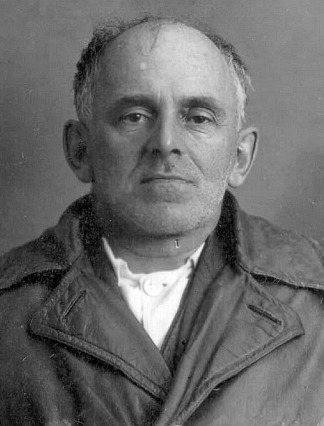

Надежда Яковлевна, как мне кажется, хотела, чтобы Мандельштама запомнили как гения, погубленного системой, а в качестве зрительного образа жертвы — по его последним фотографиям, перед расстрелом.

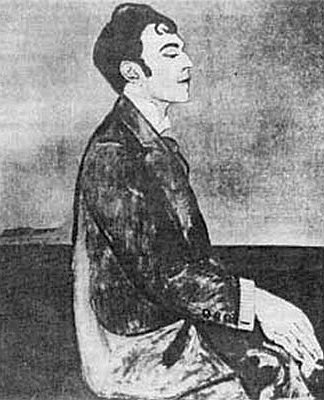

Но ведь был и другой Осип, не ведающий своей судьбы, не осознающий масштаба своего дарования, хотя бы такой, каким мы его видим на портрете Анны Зельмановой 1913 года — с запрокинутой головой, с ресницами на пол-лица.

Cама Надежда Яковлевна в своей «Второй книге» говорила, что Мандельштам «действительно влюблён был в юности только дважды — в Саломею Андроникову и Зельманову». Кстати, знавшие Анну Зельманову называли её женщиной редкой красоты.

Сошлюсь ещё на одно мнение.

Сергей Аксененко

Поэты и власть (о чем умалчивают современные критики)

«Классовый» подход наоборот

(читая мемуары Н. Я. Мандельштам)

Вообще-то в мемуарах Надежды Яковлевны (далее — Н. Я.) Осип Эмильевич выступает как какой-то былинный богатырь, несгибаемый борец с системой. Мандельштам как бы противопоставляется всем, кто выжил в сталинские времена, всем, кто не был репрессирован. Такие люди поданы в воспоминаниях Н. Я. чуть ли не как соучастники власть имущих в их борьбе с поэтом…

… Поэтому книги её во многом выглядят как своеобразная компенсация — получить «по духовному ведомству» то, что недополучено «по материальному».

Заслуги Н. Я. в сохранении творчества Мандельштама огромны. Она действительно была преданной и любящей женой и всю свою жизнь посвятила служению великому поэту и его творчеству…

… И мне очень неприятно, что приходится ради правдивости и объективности «развенчивать», а на самом деле — смыть «позолоту» с моего самого любимого поэта — Осипа Мандельштама. Но делается это, прежде всего, для того, чтобы нынешнее умолчание не ударило потом бумерангом по памяти мастера, не вызвало новую волну его «очернения».

Я не во всем согласна с автором, не стоит углубляться в материальную, бытовую, финансовую, наконец, сторону жизни семьи известного поэта до ареста и гибели. Мы знаем, что в советское время они все, пока не входили в конфликт с властью, были своего рода небожителями и имели другие возможности.

Сергей Аксененко ставит под сомнения один аспект мемуаров — социальный статус семьи Мандельштам. Я же вижу ещё одну проблему — желание не просто создать определённый образ, но и закрепить его незыблемо, устраняя с дороги не только альтернативные точки зрения, но и «лишних», по мнению Надежды Яковлевны, людей из биографии поэта.

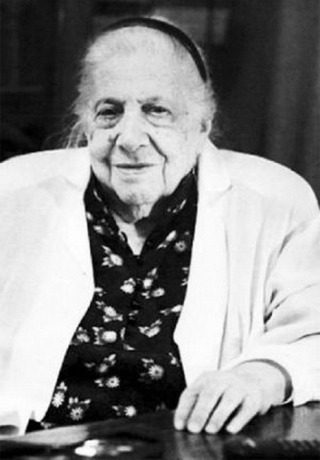

Надежды Мандельштам нет в живых — «и в этом однократность бытия», увы… Но хочется, чтобы и она, и её гениальный муж остались в памяти не монументами, а живыми людьми, со своими слабостями и горестями, увлечениями и разочарованиями.

«Любил, но изредка чуть-чуть изменял»

Заметки Н. Я. Мандельштам

на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама

Подготовка текста, публикация и вступительная заметка Т. М. Левиной. Примечания Т. М. Левиной и А. Т. Никитаева (источник).

… Нецензурная брань, встречающаяся в маргиналиях Н. Я., не оставляет сомнения в том, что они не были предназначены для печати. И в то же время характер помет указывает, что писались они не для себя: ведь не станет же человек сам себе на полях книги (и не одной) многократно твердить как заклинание, что такая-то — «сука», а такой-то — «сволочь» или «говно» (к тому же время от времени мотивируя эти оценки фактами). По всей видимости, маргиналии были адресованы тем людям (в первую очередь из окружения Н. Я.), которые, издавая, комментируя или просто любя Мандельштама, должны были «проводить в жизнь» именно её взгляд на вещи, именно её отношение к событиям и действующим лицам. Мифологизацию биографии Мандельштама призваны были также обеспечить краткие и чеканные «формулы», одна из которых вынесена в заглавие публикации. Может статься, в этом едва ли не основная ценность маргиналий: полнее раскрывая некоторые стороны своеобразной личности Н. Я., они как ничто другое позволяют оценить подлинную меру её субъективности как мемуариста…

… Нецензурная брань, встречающаяся в маргиналиях Н. Я., не оставляет сомнения в том, что они не были предназначены для печати. И в то же время характер помет указывает, что писались они не для себя: ведь не станет же человек сам себе на полях книги (и не одной) многократно твердить как заклинание, что такая-то — «сука», а такой-то — «сволочь» или «говно» (к тому же время от времени мотивируя эти оценки фактами). По всей видимости, маргиналии были адресованы тем людям (в первую очередь из окружения Н. Я.), которые, издавая, комментируя или просто любя Мандельштама, должны были «проводить в жизнь» именно её взгляд на вещи, именно её отношение к событиям и действующим лицам. Мифологизацию биографии Мандельштама призваны были также обеспечить краткие и чеканные «формулы», одна из которых вынесена в заглавие публикации. Может статься, в этом едва ли не основная ценность маргиналий: полнее раскрывая некоторые стороны своеобразной личности Н. Я., они как ничто другое позволяют оценить подлинную меру её субъективности как мемуариста…

«Петербургские зимы» Георгия Иванова

«Петербургские зимы» (Париж: Родник, 1928; Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952; Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т.3) — книга, в которой, по признанию автора, «семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять правды» (Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. Т.2. с.547.

«Петербургские зимы» (Париж: Родник, 1928; Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952; Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т.3) — книга, в которой, по признанию автора, «семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять правды» (Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. Т.2. с.547.

Героями «Петербургских зим» выступают участники литературной и артистической жизни предреволюционного Петербурга: А. Ахматова, А. Блок, С. Городецкий, Н. Гумилёв, С. Есенин, Р. Ивнев, Н. Клюев, М. Кузмин, О. Мандельштам, В. Нарбут, Б. Пронин, Б. Садовской, И. Северянин, Ф. Сологуб, А. Тиняков и др.

Подчёркнутая субъективность авторской манеры вызывала негодующие отклики не только у героев ивановских мемуаров, имевших возможность с ними ознакомиться (известны резко негативные отзывы И. Северянина и А. Ахматовой), но и других очевидцев литературной жизни Серебряного века (среди них — М. Цветаева, Н. Мандельштам, К. Чуковский).

(Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). М., 1999. Т.3, ч. 2, с. 36)

Вот, пожалуй, главная альтернативная точка зрения, вызывавшая и вызывающая до сих пор негодование у фигурантов мемуаров Г. Иванова, их потомков и просто близких людей, а также у тех, кто принадлежит к их лагерю.

Анна Ахматова

Из воспоминаний о Мандельштаме (Листки из дневника)

(1958—1964)

(Анна Ахматова, «Я — голос ваш…», Москва, изд. «Книжная палата», 1989)

… Я познакомилась с О. Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки.

… Я познакомилась с О. Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки.

Приезжал Осип Эмильевич и в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его портрет в профиль на синем фоне с закинутой головой. Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался. Второй была Цветаева, к которой обращены крымские и московские стихи, третья — Саломея Андроникова, которую Мандельштам обессмертил в книге «Tristia» («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне…»). Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове.

В Варшаву Осип Эмильевич действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М. А. Зенкевич), но о попытке самоубийства его, о которой сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила.

В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблён в актрису Александрийского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи («За то, что я руки твои не сумел удержать…»). Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к её тени «в холодной стокгольмской могиле…».

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что между прочим и меня) он через много лет назвал «нежными европеянками»:

И от красавиц тогдашних, От тех европеянок нежных Сколько я принял смущенья, Надсады и горя…

В 1933—1934 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблён в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено или, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» (заглавие моё. — А. А.), лучшее, на мой вкус, любовное стихотворение 20-го века («Мастерица виноватых взоров…»). Мария Сергеевна говорит, что было ещё одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк Мария Сергеевна знает на память.

Надеюсь, можно не напоминать, что этот «донжуанский список» не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок.

Летом 1924 года Осип Эмильевич привёл ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену. Надюша была то, что французы называют laide mais charmante. С этого дня началась моя с нею дружба, и продолжается она по сей день.

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не уходил из больницы и всё время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил её советов о каждом слове в стихах. Вообще, я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это моё впечатление.

В 1925 году я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя, и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. Осип Эмильевич каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочёл мне совершенно по секрету стихи к О. Ваксель, которые я запомнила и также по секрету записала («Хочешь, валенки сниму…»).

Всё, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале двадцатых годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, — мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудрёное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Всё годится и всё приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьёзные литературоведческие труды. Вот что сделал Леонид Шацкий (Страховский) с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно «пикантных» мемуаров («Петербургские зимы» Г. Иванова, «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица, «Портреты русских поэтов» Эренбурга, 1922). Эти книги использованы полностью…

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы (Э. Г. Герштейн): «У подружки Лены (Осмёркиной) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела», — писала она.

В приведённом мною отрывке из воспоминаний Анны Ахматовой есть несколько существенных моментов, которые можно выделить.

Анна Андреевна сама называет имена Муз Осипа Мандельштама, среди них и Ольгу Ваксель. Здесь поэт в ней побеждает женщину, потому что рядом с именами она с удовольствием упоминает и стихи, посвящённые Музам. Невольно она опять окунается в свою юность, в своё прошлое.

А вот фраза «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно» — это, как мне кажется, уже дань «памятнику», тому образу, который много лет создавала Надежда Яковлевна.

С Георгием Ивановым у Ахматовой свои счёты, поскольку она и Николай Гумилёв — герои «Петербургских зим», а это обижало в момент выхода книги и, само собой, входило в противоречие с теми образами Гумилёва и Ахматовой, над которыми уже всю жизнь работала Анна Андреевна.

И ещё. Ахматова называет «пикантными» мемуары Бенедикта Лившица и достаточно недружелюбно упоминает имя «московской приятельницы» Эммы Герштейн.

Эмма Герштейн сама является автором воспоминаний, выражая как раз альтернативную точку зрения на прошлое. Жену Б. Лившица, Е. К. Лившиц, с благодарностью упоминает в своём исследовании («Ольга Ваксель — адресат четырёх стихотворений Осипа Мандельштама») сын Ольги Ваксель — А. А. Смольевский.

«В этом полной её (Н. Мандельштам — Палома) противоположностью была Е. К. Лившиц, до конца своих дней сохранившая доброжелательность к людям и трезвость критических оценок, хотя и её судьба сложилась не менее трагично».

Эмма Герштейн. Надежда Яковлевна

… Мне придётся брать высокие барьеры: преодолевать влияние таких вещей, как «Листки из дневника» Анны Ахматовой, «Воспоминания» Надежды Мандельштам, её же «Вторую книгу» и дополнительную «Книгу третью», составленную Н. А. Струве. В этом деле мне помогут мои собственные наблюдения — ведь я была рядом с Мандельштамами именно в эти годы (1928—1937).

… Мне придётся брать высокие барьеры: преодолевать влияние таких вещей, как «Листки из дневника» Анны Ахматовой, «Воспоминания» Надежды Мандельштам, её же «Вторую книгу» и дополнительную «Книгу третью», составленную Н. А. Струве. В этом деле мне помогут мои собственные наблюдения — ведь я была рядом с Мандельштамами именно в эти годы (1928—1937).

… В 1956 году после относительной реабилитации Мандельштама Анна Андреевна мне сказала: «Теперь мы все должны написать о нём свои воспоминания. А то, знаете, какие польются рассказы: хохолок… маленького роста… суетливый… скандалист…». Она имела в виду издавна бытующие в литературной среде анекдоты о Мандельштаме.

Надежда Яковлевна тоже считала важным предварить поток сплетен живыми рассказами людей, близко знавших и любивших Осипа Эмильевича. К их числу она справедливо причисляла и меня. Правда, начиная со своей «Второй книги», она отняла у меня эту роль…

… Но вскоре она стала лепить на старом материале свой собственный образ явно в ущерб образу Осипа Мандельштама…

Анна Андреевна. Сама она относилась к вдове поэта и друга с большим вниманием. «Листки» ни в одном слове не расходились с Надиными версиями. При этом они были изначально задуманы как тенденциозная вещь. В этом я убедилась на собственном опыте.

Следуя пожеланию Анны Андреевны, я начала приводить в порядок свои единичные записи о Мандельштамах. Первые же намётки связного текста я показала ей. Не дочитав до конца и второй страницы, Анна Андреевна вскричала: «Нет, нет! Об этом нельзя писать!»

… Следовательно, было заранее условлено, что литературный портрет Осипа Мандельштама должен строиться на утаивании целых пластов его пёстрой и бурной жизни. Я не могла принять эту систему строго подобранных умолчаний. Между тем одностороннее освещение личности Осипа Эмильевича повлекло за собой ряд искажений. В «Листках» встречаются эпизоды, в которых пресловутый «нас возвышающий обман» превращается в самую вульгарную неправду. Настало время, когда все эти тёмные места можно и нужно высветить.

Безусловно, Анна Андреевна была несвободна в своих «Листках», находясь под сильным воздействием направляющей руки Надежды Яковлевны…

В целом воспоминания Эммы Герштейн воспринимаются, я бы сказала, неоднозначно. В то время, когда одна группа возводит монумент, другая — ворошит бельё в спальне и вывешивает для всеобщего обозрения.

Здесь уместно привести ещё одно мнение.

Соломон Волков, скрипач, музыковед, автор нескольких книг:

Ахматова умела железной рукой кроить чужие репутации. И бывали тут и колоссальные несправедливости — например, «Петербургские зимы» Георгия Иванова: Ахматова зарубила репутацию замечательной книги, единолично, своей рукой.

А вот нейтральное мнение человека «над схваткой» по поводу ещё одной биографии Осипа Мандельштама.

Михаил Эдельштейн. Беспределы актуальности

… Биография Мандельштама, написанная Олегом Лекмановым и только что выпущенная «Молодой гвардией» в серии «Жизнь замечательных людей». Впрочем, и сама книга Лекманова несёт на себе все признаки современности, только, конечно, уже нашей, сегодняшней.

Решиться написать биографию Мандельштама непросто. И проблема скорее не в недостатке данных, а в их переизбытке. Основная задача сегодняшнего исследователя Мандельштама — это классификация источников по степени их достоверности, и работа биографа поэта оказывается сродни труду реставратора, снимающего слой за слоем позднейшие напластования, чтобы узнать, как всё выглядело изначально, как оно было на самом деле. С этой задачей автор книги о Мандельштаме справляется блестяще, демифологизируя многие эпизоды его биографии.

При этом Лекманов вовсе не пытается во всех случаях вынести окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. Скорее напротив: он подчёркнуто осторожен и старается там, где это возможно, предоставлять слово свидетелям, не вмешиваясь в их спор, когда они начинают противоречить друг другу. «Я, тогда ещё не родившийся, кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них против другой?», — цитирует Лекманов высказывание Сергея Аверинцева по поводу полемики Эммы Герштейн с воспоминаниями Надежды Мандельштам.

Метод исследователя хорошо характеризует описание им отношений Мандельштама с Ольгой Ваксель. Сначала Лекманов приводит версию самой Ваксель, затем — во многом расходящуюся с ней версию вдовы поэта. А «вместо сопоставительного итога» предлагает перечитать стихотворение Мандельштама «Жизнь упала, как зарница…», посвящённое Ваксель.

(«Русский журнал», 31 мая 2004 г.)

Е. Э. Мандельштам. Воспоминания

Скоро мне исполнится восемьдесят лет. Когда в памяти чередой проходят события и люди, пережитое и увиденное просится на бумагу. Я обязан вспомнить и записать всё, что мне известно о краткой и трагической жизни моего старшего брата — поэта Осипа Мандельштама. В особенности это важно для понимания раннего периода его жизни: ведь я — единственный оставшийся в живых член семьи Мандельштамов, единственный человек, который мог бы рассказать о семье, о юности поэта, о его жизни до брака с Надеждой Яковлевной Хазиной…

Воспоминания брата Осипа Мандельштама — Евгения — очень интересны Он писал их накануне своего 80-летия, значит, в 1977 или 1978 году.

Их тоже можно отнести, условно говоря, к нейтральным.

Они написаны очень ярко, образно, с желанием показать читателю реального, живого человека. В них не создаётся образ, монумент, памятник. С другой стороны, и здесь есть семейное желание опровергнуть Георгия Иванова с его «Петербургскими зимами»:

Г. Иванов оставил в моей памяти неприятный след. Ни тогда, ни позднее я не мог понять эту многолетнюю дружбу брата с Ивановым.

Но в то же самое время:

В жизни брата увлечение, а может быть, и больше — любовь к одной женщине оставила особенно глубокий след. Это была Ольга Ваксель — Лютик. Большое чувство к Лютику нашло отражение и в творчестве Мандельштама-поэта. Ей он посвятил три стихотворения и своего рода реквием, написанный в Воронеже, когда он узнал о трагической гибели Лютика, умершей в 1932 году.

Ни Анна Ахматова, ни, тем более, Надежда Мандельштам не отводили особенного места Ольге Ваксель. У Ахматовой она идёт в общем списке Муз, а у Н. Мандельштам ей посвящены несправедливые и неправдивые строки. Для этих двух женщин Лютика как бы и не существовало.

«Кто такая Ольга Ваксель, мы не знаем»…

Мои заметки о мемуарной литературе, посвящённой Осипу Мандельштаму, сложились совершенно случайно. Я не знаю, есть ли ещё один поэт Серебряного века, чья биография настолько противоречива в изложении различных авторов. Могу только ещё раз повторить любимую фразу — «Большие знания умножают скорбь». А, с другой стороны, как иначе можно было бы подойти к судьбе моей героини, чьё место в жизни поэта определяется в зависимости от той или иной точки зрения?

Из публикаций об Ольге Ваксель

А. А. Смольевский

Ольга Ваксель — адресат четырёх стихотворений Осипа Мандельштама

Ниже приведены лишь фрагменты. Полностью статью А. А. Смольевского можно прочитать у нас же, в рубрике «Разные разности».

Ольга Александровна родилась 5/18 марта 1903 г. в гор. Поневеже (ныне Паневежис Литовской ССР). Её отец, Александр Александрович Ваксель, был сыном директора «Сиротского дома» (Николаевского женского воспитательного института, в помещении которого находится ныне Педагогический институт им. Герцена), мать — пианистка и композитор Юлия Фёдоровна Львова (1873—1950). Александр Александрович служил в Кавалергардском полку, а после выхода в отставку стал предводителем местного дворянства, проводил время на охоте и в кутежах. В конце 1905 г. родители Ольги разошлись, и мать увезла девочку в Петербург. Ольга, или Лютик, как её называли родные, рано проявила художественные и музыкальные способности, начала учиться рисованию, игре на рояле и на скрипке, рано научилась читать и читала очень много. Она отличалась замкнутостью и мечтательностью. Учение в привилегированных частных школах, а затем в Институте св. Екатерины (ныне в этом помещении находится филиал Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, рядом со знаменитым Фонтанным домом Анны Ахматовой), поездки с матерью и её друзьями весной 1916-го и летом 1917 года в Коктебель, где все жили на даче поэта и художника Максимилиана Волошина — в окружении поэтов, художников, артистов; общение с друзьями матери — музыкантами, певцами, драматическими артистами, чтецами-декламаторами, художниками, писателями, поэтами из круга символистов, посещавших «башню» Вячеслава Иванова и, наконец, ранняя влюблённость — всё это содействовало развитию поэтического воображения и обострённого восприятия мира: свои первые стихи она написала в 10-летнем возрасте.

После революции закончилось томительное пребывание в Институте св. Екатерины. Радость обретённой свободы омрачали голод и холод, но молодости всё нипочём. О. В. получила свидетельство об окончании советской восьмилетней школы, совмещая учебу с работой в книжном магазине, а осенью 1920 года записалась на ораторское отделение вечерних курсов Института Живого слова, где начала заниматься в кружке молодых поэтов, руководимом Н. С. Гумилёвым. К сожалению, эти занятия прекратились в июне 1921 г. — после замужества. Муж О. В., предмет её давней детской влюблённости — преподаватель математики и механики в Институте путей сообщения — Арсений Фёдорович Смольевский, и Гумилёв терпеть не могли друг друга.

О. В. надеялась, что с появлением ребёнка жизнь обретёт для неё какой-то смысл. Однако вскоре после рождения сына она тяжело заболела и была на краю гибели. Врачи определили у неё острый менингит, последствиями которого остались периоды подавленного настроения в осеннее время. Семейный разлад всё обострялся; О. В. ушла от мужа к матери и добилась развода. Арсений Фёдорович бомбардировал их покаянными письмами, на время наступила видимость перемирия, но возврат к прежним отношениям был невозможен. В записках О. В. Осип Мандельштам впервые упоминается среди проживавших одновременно с ней в доме Макса Волошина в Коктебеле, затем среди навещавших её по приёмным дням в Екатерининском институте.

Осип Эмильевич был буквально ослеплён О. В. в 1924 г. Из тринадцати-четырнадцатилетнего подростка, каким поэт её запомнил, она превратилась в гармонично-красивую женщину, которая очаровывала и поэтичностью и одухотворённостью облика, естественностью и простотой обращения. На ней лежала, по словам многих, знавших её, печать чего-то трагического.

Писание критических заметок о кино для газет и съёмки в массовках время от времени давали О. В. небольшой заработок, но вместе с тем несли усталость, ломали жизненный ритм.

Подрабатывала она, кроме съёмок в кино, то на стройке в качестве табельщицы, то в качестве манекенши (тогда говорили именно так!) на пушных аукционах, то как корректор; какое-то время служила во вновь открывшейся гостинице «Астория», где от персонала требовалось знание иностранных языков и строгих правил этикета, а также привлекательная внешность.

В 1932 г. О. В. вышла замуж за норвежского дипломатического работника — вице-консула норвежского консульства в Ленинграде Христиана Иргенс-Вистендаля (1903—1934). Он вполне свободно говорил по-русски и под диктовку жены записал многие страницы её воспоминаний. Спасая её от непрекращавшихся преследований мстительного Арсения Фёдоровича, Христиан увез её на свою родину в город Осло. Уезжая, О. В. оставила сына на попечение бабушки.

В доме Вистендалей она была окружена заботами и вниманием всех родных и друзей Христиана, но, прожив там всего три недели, в приступе острой ностальгии — ушла из жизни: найдя в ящике стола у мужа револьвер, 26 октября 1932 г. она застрелилась. Вот — написанное накануне — последнее стихотворение:

Я расплатилась щедро, до конца. За радость наших встреч, за нежность ваших взоров, За прелесть ваших уст и за проклятый город, За розы постаревшего лица. Теперь вы выпьете всю горечь слёз моих, В ночах бессонных медленно пролитых, Вы прочитаете мой длинный-длинный свиток, Вы передумаете каждый, каждый стих. Но слишком тесен рай, в котором я живу, Но слишком сладок яд, которым я питаюсь. Так с каждым днём себя перерастаю. Я вижу чудеса во сне и наяву, Но недоступно то, что я люблю, сейчас, И лишь одно соблазн: уснуть и не проснуться, Всё ясно и легко — сужу, не горячась, Всё ясно и легко: уйти, чтоб не вернуться.

Христиан Вистендаль пережил её ненадолго. Он умер летом 1934 года от сердечной болезни. Записки, рисунки, письма, фотографии и последние стихи О. В. бережно сохранила в тяжёлые годы немецкой оккупации сестра Христиана, г-жа Агата Стрэм. В конце 1964 года мне удалось разыскать её, и в июне 1965-го она привезла в Ленинград все эти реликвии. Из воспоминаний я узнал о существовании стихов Мандельштама, посвящённых ей, мне стали известны детали её встреч с О. Э. Мандельштамом и его женой. Какие это были стихи — удалось выяснить не сразу. Лишь в конце 1965 года в Ленинград в Спецхран Библиотеки АН СССР пришло издание стихов Мандельштама под редакцией Глеба Струве, вышедшее в Нью-Йорке. В комментариях было сказано, что, по свидетельству Ахматовой, «замечательные строки посвящены Ольге Вексель и её тени „в холодной стокгольмской могиле“», а также стихотворение «Хочешь, валенки сниму?». В конце добавлялось: «Кто такая Ольга Ваксель, мы не знаем».

В феврале 1969 года я побывал у Н. Я. Мандельштам и говорил с ней. К тому времени мне удалось прочесть первую часть её воспоминаний, она уже знала (от Евгения Эмильевича) содержание отрывка из записок Ольги Александровны о её встречах с поэтом и его женой и, по его словам, проявляла беспокойство, поскольку здесь она, очевидно, претендовала на «монополию».

По словам брата, Осип «не знал, что Лютик пишет стихи». Как раз в то время она действительно стихов не писала, перерыв в её творчестве продолжался до зимы 1930/31 года.

Мой разговор с Надеждой Яковлевной был не очень долгим, я боялся утомить её, хотя, конечно, мне хотелось узнать от неё побольше. Об О. В. она говорила очень тепло: «То была какая-то беззащитная принцесса из волшебной сказки, потерпевшая в этом мире… Она переживала тогда трудную пору и каждый вечер приходила рыдать на моём плече…» О стихах Лютика она сказала: «Анна Андреевна читала их в моём присутствии. Среди тех стихотворений было одно, в котором есть слова: „При свете свеч тяжёлый взмах ресниц…“ — Да, вот это:

Вот скоро год, как я ревниво помню Не только строчками исписанных страниц, Не только в близорукой дымке комнат При свете свеч тяжёлый взмах ресниц И долгий взгляд, когда почти с испугом, Не отрываясь, медленно, в упор Ко мне лился тот непостижный взор Того, кого я называла другом…

Анна Андреевна предположила, что эти стихи адресованы Осипу, у которого были очень длинные ресницы. А я сразу же сказала: „Нет, это не о нём“. — „Вы правы, это действительно не о нём, это о её будущем муже, моём отчиме Христиане Вистендале, и оно относится уже к другому времени — к 1932 году, когда она снова начала писать стихи“».

Весть о смерти Лютика, по словам Н. Я. Мандельштам, поэт услышал от какого-то случайного собеседника, спустя года два, и воспринял её будто бы равнодушно. Действительно ли равнодушно? Случайны ли его слова:

«Я тяжкую память твою берегу…»?

В воспоминаниях Ольги Александровны Ваксель это время описано так:

«Около этого времени (осень 1924 г. — А. С.) я встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была. Современник Блока и Ахматовой, из группы «акмеистов», женившись на прозаической художнице, он почти перестал писать стихи. Он повёл меня к своей жене (они жили на Морской), она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. Она была очень некрасива, туберкулёзного вида, с жёлтыми прямыми волосами. Но она была так умна, так жизнерадостна, у неё было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу по его переводам! Мы с ней настолько подружились, я — доверчиво и откровенно, она — как старшая, покровительственно и нежно. Иногда я оставалась у них ночевать, причём Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей. Всё было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он, ещё больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на её стороне, муж её мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта… Вернее, он был поэтом и в жизни, но большим неудачником. Мне очень жаль было портить отношения с Надюшей, в это время у меня не было ни одной приятельницы, Ирина и Наташа уехали за границу, ни с кем из Института я не встречалась, я так пригрелась около этой умной и сердечной женщины, но всё же Осипу удалось кое в чём её опередить: он снова начал писать стихи, тайно, потому что они были посвящены мне. Помню, как, провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию», где за столиком продиктовал мне их. Они записаны только на обрывках бумаги, да ещё — на граммофонную пластинку. Для того, чтобы говорить мне о своей любви, вернее, о любви ко мне для себя и о необходимости любви к Надюше для неё, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть.

В конце 1924 г. А. Ф. решился отдать мне ребёнка. Это событие было облечено большой торжественностью. Ребёнок уже учился ходить, но не говорил ещё ничего, кроме «мама». Теперь мне не было надобности приходить к А. Ф. каждый раз, как я хотела повидать ребёнка, зато он сам стал появляться и проявлять своё неудовольствие по всякому поводу. Для того, чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере», но ему не пришлось часто меня там видеть. Вся эта комедия начала мне сильно надоедать. Для того, чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике с Морской на Таврическую. Я чувствовала себя в дурацком положении, когда он брал с меня клятву ни о чём не говорить Надюше, но я оставила себе возможность говорить о нём с ней в его присутствии. Она называла его «мормоном» и очень одобрительно отнеслась к его фантастическим планам поездки втроём в Париж.

Осип говорил, что извозчики — добрые гении человечества. Однажды он сказал мне, что имеет сообщить мне нечто важное, и пригласил меня, для того, чтобы никто не мешал, в свой «Англетер». На вопрос, почему этого нельзя делать у них, ответил, что это касается только меня и его. Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз и навсегда. Он ждал меня в банальнейшем гостиничном номере, с горящим камином и накрытым ужином. Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия, он умолял меня не портить ему праздника видеть меня наедине. Я сказала о своём намерении больше у них не бывать, он пришёл в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверял, что он не может без меня жить и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам, повторил всё это в моей комнате, к возмущению моей мамаши, знавшей его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне еле удалось уговорить его уйти и успокоиться. Как они с Надюшей разобрались во всём этом, я не знаю, но после нескольких звонков с приглашением с её стороны я ничего о ней не слыхала в течение 3-х лет, когда, набравшись храбрости, зашла к ней в Детском селе, куда они переехали и где я была на съёмке…»

Так заканчиваются воспоминания Ольги Александровны Ваксель о встречах с поэтом и его женой.

(Журнал «Литературная учёба», 1991, № 1, сс. 163—169)

Н. Л. Готхарт. Об Ольге Ваксель

(Фрагменты. Полностью статью можно прочитать также в рубрике «Разные разности»)

Однажды (а точнее, в декабре 1966 года) в Ленинграде друзья нашей семьи Елена Владимировна Тимофеева и её сестра Ирина Владимировна Чернышева упомянули в разговоре Ольгу Ваксель. Оказалось, что они близко знали Ольгу Ваксель многие годы. Елена Владимировна, будучи ещё Лёлей Масловской, училась вместе с ней в 1914—1917 годах в Екатерининском институте (это было закрытое среднее учебное заведение — официально Училище ордена святой Екатерины, оно помещалось на Фонтанке, 36, рядом с Шереметевским дворцом).

Со слов Елены Владимировны и Ирины Владимировны я записал:

Е. В. — У Ольги было детское имя «Лютик». Так её назвал кто-то в детстве. Мы с Ирой звали её только Лютиком, даже когда были взрослыми.

И. В. — Лютик была красива. Светло-каштановые волосы, зачёсанные назад, тёмные глаза, большие брови. (Ирина Владимировна говорит, что фотографии не передают её красоту, и добавляет: «Некоторых фотографии украшают, а её — нет»). Она была необыкновенной, незаурядной женщиной. Чувствовался ум, решительный характер. И в то же время ощущалась какая-то скрытая трагичность.

Е. В. — Ей нравилась острота жизни. Могла легко увлечься, влюбиться. Влюблялась она без памяти, и вначале всё было хорошо. А потом тоска, полное разочарование и очень быстрый разрыв. Это была её натура, с которой она не могла совладать…

И. В. — Помню, я встретила Лютика на Невском. Она была в модном платье — тогда были в моде длинные воротнички. Я заметила вскользь, что такие воротнички через год, наверное, выйдут из моды. «А я только до тридцати лет доживу, — сказала Лютик. — Больше жить не буду». Что о ней ещё можно сказать? В ней не было ничего такого, что называют мещанством. Между прочим, за модой она никогда не гонялась, одевалась так, как ей нравилось.

Е. В. — На смерть Ольги Ваксель О. Мандельштам отозвался стихотворением, полным горечи, нежности и благоговения:

Возможна ли женщине мёртвой хвала? Она в отчужденьи и силе, — Её чужелюбая власть привела К насильственной жаркой могиле. ............................................ ............................................ Я тяжкую память твою берегу, Дичок, медвежонок, Миньона. Но мельниц колёса зимуют в снегу И стынет рожок почтальона.

(Журнал «Литературная учёба», 1991, № 1, сс. 169—170)

И некому молвить: «Из табора улицы тёмной…»

Итак, кто же она и, главное, какая она — любовь (увлечение?) Осипа Мандельштама Ольга Ваксель, Лютик?

А кто его знает, какая… Всё зависит от точки зрения рассказчика. Диапазон широкий, как и возможность выбрать себе тот образ, который наиболее близок.

Но в памяти моей такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит.

Шумит, не умолкая, память-дождь,

И память-снег летит и пасть не может!

(Давид Самойлов)

Прежде чем приступить к моему образу, мне пришлось немало поработать с источниками. Должна признаться, что некоторые тексты, к сожалению, недоступны — то ли находятся от меня слишком далеко, как, например, первые издания «Петербургских зим» Георгия Иванова, то ли просто времени было в обрез, чтобы сидеть в библиотеках.

А с другой стороны, Интернет предоставляет такие возможности, что любой из вас может самостоятельно поработать с источниками, я ведь выбирала из них то, что ближе мне.

На ссылки я не поскупилась, остальное — только желание тех, кто будет читать мою «трилогию».

На ссылки я не поскупилась, остальное — только желание тех, кто будет читать мою «трилогию».

Почему трилогия? Да вот так сложилось. Вначале в журнале «Литературная учёба» — № 1 за 1991 год — я нашла материалы к 100-летию со дня рождения Осипа Мандельштама, и среди них — заметки сына Ольги Ваксель, А. А. Смольевского, а также воспоминания о ней институтских подружек.

Потом мне бросились в глаза разночтения в подаче некоторых биографических данных Мандельштама. Причём разграничение шло, условно говоря, по линии Надежда Мандельштам — Георгий Иванов.

Приверженцы той или другой версии рисовали зачастую совершенно разные картины из жизни моих героев. Пришлось провести некую классификацию источников, разделив их на полярные и нейтральные (в итоге получилась первая часть этого очерка). Вот, кстати, одно из мнений «человека Надежды Мандельштам» по поводу повести Александра Ласкина, которая посвящена Ольге Ваксель и называется «Ангел, летящий на велосипеде» (по утверждениям автора, при написании повести он пользовался всеми доступными ему источниками, но предложил и свою версию событий).

Андрей Немзер

… Поэт, узнав о самоубийстве былой возлюбленной, спрашивал: «Возможна ли женщине мёртвой хвала?» Не зря тревожился. Облако сплетни давно окружает Ольгу Ваксель, и ласкинское обращение к архивным материалам его не развеяло. Впрочем, теперь воздано и самому Мандельштаму, и — без этого уж никак нельзя! — Надежде Яковлевне. Разобраться по сочинению Ласкина в «событиях» довольно трудно («художественно» автор работает — с отступлениями, цитатами и разбегом ассоциаций), да это и не входит в задачу Ласкина… И опять романтические банальности приправлены бытовой парфюмерией. И опять всего выразительней фигура сплетника — ироничного, быстрого в суждениях, всепонимающего. Успевающего напоследок сказать своё веское слово о треклятом «литературном бомонде»…

И вот теперь заключительная часть — сама Ольга, как она видится мне.

Вернёмся в осень 1924 года. Именно тогда произошла встреча Осипа и Ольги — Оси и Лютика. Мандельштаму — 33 года, Ваксель — 22-й. Он — признанный поэт, рядом — жена и друг, Надя, дитя своего времени во всех смыслах — с замашками светской львицы и задатками будущего постамента памятника свому мужу. Она — юное, но уже многое познавшее существо, разведённая жена, мать маленького сына, вынужденная своими силами удерживаться на плаву, во всех сложных жизненных обстоятельствах. По свидетельствам подруг, Ольга очень быстро влюблялась, причём, с самого раннего возраста (отсюда и брак в 18 лет), но так же быстро и теряла интерес к своему избраннику. Недаром в её записках, относящихся к последним годам жизни, — во всяком случае, продиктованных уже после интересующей нас истории — нет никакой теплоты в отношении к Осипу Мандельштаму. «Около этого времени (осень 1924 г. — А. С.) я встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была…». А имя? Она его не называет. И это означает, я уверена в этом, что этот человек перестал для неё существовать — просто один в ряду многочисленных поклонников, да ещё и проявлявший бестактность своей назойливостью в то время, когда она уже достаточно охладела.

Но и Осип отнюдь не чурался женщин. Многих его муз называет в своих воспоминаниях Ахматова, делая, правда, оговорку, что не имеет в виду список его мужских побед.

Но и Осип отнюдь не чурался женщин. Многих его муз называет в своих воспоминаниях Ахматова, делая, правда, оговорку, что не имеет в виду список его мужских побед.

Поэты должны влюбляться, они и влюбляются, пишут стихи, а потом биографы, особенно находящиеся под различным влиянием, с трудом определяют имя вдохновительницы. Как говорил один мой друг, по другому поводу: «Это просто стихи, человеку ведь нужен адресат, они же актёры, эти поэты…». А я спорила с ним, утверждая: «Это не просто стихи, это стихи, написанные конкретному человеку в конкретное время…».

Таких конкретных стихов, написанных в определённое время, если иметь в виду Мандельштама и Ваксель — пять. Это его стихи. Ольга тогда стихов не писала, а ранее написанные с ним не обсуждала.

Дадим слово свидетелям и комментаторам.

Е. Э. Мандельштам. Воспоминания

… Осип и я познакомились с Лютиком в Коктебеле в 1915 году, где она была с матерью. Ей тогда было всего двенадцать лет. Это была длинноногая, не по возрасту развитая девочка. Детского общества в Коктебеле почти не было, и мы с ней, хотя я был старше, весело проводили вместе время у моря. Любили по вечерам незаметно взбираться на башню дома, усаживаться в уголке на пол, подобрав под себя ноги, и слушать всё, о чём говорили взрослые…

… Я со своей стороны даже не подозревал об этой романтической истории и, бывая у Осипа, как-то ни разу с Лютиком там не встретился. От близких в то время к Осипу людей совсем недавно, через десятилетия, узнал, что отношения Осипа и Надежды Яковлевны настолько тогда обострились, что у неё как будто был уже сложен для отъезда чемодан, за которым должен был прийти художник В. Татлин, влюблённый в неё. Однако разрыв не состоялся, Надежда Яковлевна для брата была всем в жизни. Без неё существование для него теряло всякий смысл. Встреча брата с Лютиком в 1927 году была последней. Отношения между ними больше не возобновлялись.

… Я Лютика не видел с конца 1916 года. Наши интересы и среда, в которой каждый из нас вращался, были очень далёкими. Но в 1927 году мы с Лютиком случайно встретились на одном из концертов «Кружка камерной музыки», которые давались в помещении на углу Невского и Садовой… Лютик по-прежнему была прекрасна. Но личные неудачи и лишения оставили на ней свой след. Она стала более замкнутой, в ней ощущалась какая-то внутренняя опустошенность…

Пётр Багров. Киномастерская ФЭКС (По материалам РГА СПб)

… Кино всегда интересовало Ваксель: ещё с начала 1920-х она писала небольшие рецензии на новые фильмы для театрального отдела «Ленинградской правды», а в 1924—1925 годы училась в ФЭКСе. Ведущей актрисой мастерской она так и не стала, хотя была достаточно заметна. Вот что сама она писала об учёбе у Козинцева и Трауберга:

«Всё это нравилось мне, было для меня ново, но мои режиссёры не хотели со мной заниматься, отсылая меня к старикам Ивановскому и Висковскому, говоря, что я слишком для них красива и женственна, чтобы сниматься в комедиях. Это меня огорчало, но, увидев себя на экране, в комедии «Мишки против Юденича», пришла к убеждению, что это действительно так. В конце 1925 года я оставила ФЭКС и перешла сниматься на фабрику «Совкино». Здесь я бывала занята преимущественно в исторических картинах, и была вполне на своём месте. Мне очень шли стильные причёски, я прекрасно двигалась в этих платьях с кринолинами, отлично ездила верхом в амазонках, спускавшихся до земли, но ни разу мне не пришлось сниматься в платочке и босой. Так и значилось в картотеке под моими фотографиями: «типаж — светская красавица». Так и не пришлось мне никогда сниматься в комедиях, о чём я страшно мечтала».

(Журнал «Киноведческие записки»)

Н. Я. Мандельштам. «Вторая книга»

… В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошёл такой разговор: я сказала, что люблю деньги. Ольга возмутилась — какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюблённый Мандельштам засиял и понял разницу между её благородством и моей пошлостью…

… В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошёл такой разговор: я сказала, что люблю деньги. Ольга возмутилась — какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюблённый Мандельштам засиял и понял разницу между её благородством и моей пошлостью…

Кстати, «плакать» Ольга ходила, потому что других подруг близко не было, а отношения с бывшим мужем превратились в череду судебных процессов, интриг и преследований с его стороны.

Из-за Лютика (так звали её близкие), из-за Ольги Ваксель, поэт чуть не бросил жену. Из-за неё и Надя собрала свой чемодан и всерьёз жалела, что отдала мужу пузырёк с морфием — а то ушла бы и из жизни. Ушла бы, была с характером.

Ольга, Лютик, 22-летняя «девочка, заблудившаяся в одичалом городе».

Да, одна любила деньги, другая — нет, но обе, увы, прозябали в бедности. Только Ольга, расхаживая в нелепой шубе, которую сама звала шинелью, «цвела красотой», а Надя похвастаться этим не могла. А кроме того, именно ей, жене, беспечный Мандельштам не раз говорил, что он и не обещал счастливой жизни. Возможно, он обещал её Ольге.

«Я растерялась, — пишет об этом времени и Надя. — Жизнь повисла на волоске»…

Словом, Надя слегла. У неё поднялась температура, и она незаметно подкладывала мужу под нос градусник, чтобы он испугался за неё. Но он спокойно уходил с Ольгой. Зато приходил отец его, и, застав однажды Ольгу, сказал: «Вот хорошо: если Надя умрёт, у Оси будет Лютик»… Надя собрала чемодан, написала, что уходит к другому. Но, что-то забыв, вернулся Мандельштам, увидел чемодан, взбесился и стал звонить Ольге: «Я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда… Мне не нравится ваше отношение к людям». Потом скажет Наде, что бы он сделал, если бы она ушла от него. «Он решил достать пистолет, — пишет Надя, — и стрельнуть в себя, но не всерьёз, а оттянув кожу на боку… Такого идиотизма даже я от него не ждала!..»

(АиФ Петербург, № 47 (484) от 20 ноября 2002 г.)

… Чем же объяснить тогда глухую ревность и ненависть к Ольге Ваксель, спрятанную в несправедливых, неправильных строках Надежды Яковлевны в её «Второй книге» воспоминаний?.. Болью отвергнутой Женщины, более ничем, ведь, как говорила о ней Ольга Александровна, «она всегда претендовала на монополию»… Это, конечно, было полным правом жены Поэта…

(Сайт «Всё о…»)

К большому сожалению, я не прочитала воспоминаний Ольги Ваксель, изданных её сыном Арсением Смольевским («Я тяжкую память твою берегу…» / Сост. А. А. Смольевский // Нева. — 1999. — № 3. — сс. 193—198). Хотя, судя по объёму, это лишь часть архива Ольги Ваксель. А без этих воспоминаний нет смысла комментировать некоторые страницы повести Александра Ласкина.

Слишком запутана вся ситуация, слишком ненадёжны источники. Поэтому приведу лишь два высказывания.

Лютик уже свыклась с тем, что самое главное в жизни кратко и неизменно завершается поражением.

Она и прежде не раз вмешивалась в естественный ход событий. Казалось, ну что ей стоит продлить миг удачи, но она целенаправленно шла на разрыв.

Давайте поразмышляем сами. Ольга Ваксель, дворянка, получившая определённое воспитание и образование, красавица, не лишённая разнообразных талантов.

При всех этих данных, повернись исторические события по-другому, её жизнь сложилась бы, скорее всего, по трафарету того социального слоя, к которому она принадлежала. Но Ольга родилась в 1903 году, следовательно, все последовавшие «тектонические сдвиги» нарушили привычный порядок вещей. Девушке не дали доучиться, свидетельство об образовании она получила уже советского образца, совмещая учёбу с работой. О том, чем приходилось заниматься матери, довольно обстоятельно рассказал сын. Раннее замужество — это не только дань девичьему увлечению, но и возможность хоть как-то упорядочить свою жизнь. Вот и получается, что «самое главное в жизни кратко и неизменно завершается поражением».

А дальше 20-е годы, когда «всё разрешено», общественная мораль расплывчата, а прежний опыт к новой жизни не приспособишь. Я не могу осуждать 20-летнюю красивую девочку за то, что она хотела жить, пыталась совместить несовместимое, жила по велению своей души и характера, сложившегося в тяжёлое время перемен.

Я плакала от радости живой, Благословляя правды возвращенье; Дарю всем, мучившим меня, прощенье За этот день. Когда-то, синевой Обманута, я в бездну полетела, И дно приветствовало мой отважный лёт…

Александр Ласкин комментирует этот отрывок, опираясь на последнюю строчку, видя за этим влечение бездны. Мне же кажется, что смысл этого стиха в первых двух строках — Ольга благословляет «правды возвращенье». То есть — «дно» было вынужденным, а теперь что-то случилось, и она дарит прощение, упоминая, что не испугалась бездны, хоть и была обманута.

Кстати, ещё интересное стихотворение Ольги, датированное 1922 годом:

Ты прав… Я иногда пишу над печкой яркой Тобой или другим навеянные строки, А вечер тянется, прекрасно-одинокий… Не ожидая от судьбы подарка, Ношу в себе приливы и отливы — Горю и гасну там, на дне глубоком. Встречаю жадным и смущённым оком Твой взгляд доверчивый и радостно-пытливый. И если снова молодым испугом Я кончу лёт на чёрном дне колодца, Пусть сердце тёмное, открытое забьётся Тобой, любимым, но далёким другом.

Опять это словечко — «лёт», опять «дно» — но не бездны, а колодца. А последние строки перекликаются со стихотворением «Вот скоро год, как я ревниво помню…».

И всё же — почему она застрелилась? Да, одной из своих подруг она сказала, что не собирается жить после тридцати лет. Фаталистка? Так зачем же тогда на тридцатом году выходить замуж и уезжать из страны? Последний по счёту муж, красивый, молодой, успешный дипломат, вырвал её из бытовых трудностей, окружил вниманием и заботой в своей стране. Так почему же, если вернуться к тексту повести А. Ласкина, ещё в Ленинграде,

… однажды она показала на компанию за соседним столиком и так представила будущему супругу этих людей:

— Каждый из них был моим любовником.

Гадала на ромашке — любит—не любит?

Я не сказала, что люблю, И не подумала об этом, Но вот каким-то тёплым светом Ты переполнил жизнь мою. Опять могу писать стихи, Не помня ни о чьих объятьях; Заботиться о новых платьях И покупать себе духи. И вот, опять помолодев, И лет пяток на время скинув, Я с птичьей гордостью в воде Свою оглядываю спину. И с тусклой лживостью зеркал Лицо как будто примирила. Всё оттого, что ты ласкал Меня, нерадостный, но милый. Май 1931

Не любимый, просто «милый», наверное, потому и «нерадостный»… Тем не менее, Ольга опять начала писать стихи.

Любил, всё равно женился, а спустя много лет уже Арсений Смольевский вспоминает разговор с сестрой Христиана Вистендаля:

— Сколько горя Лютик причинила вашей семье…

Агата ответила сразу и резко:

— Я попросила бы в моём присутствии не говорить плохо об Ольге.

Примем на веру причины смерти, изложенные в последнем стихотворении Ольги Ваксель.

И пусть каждый, кто будет читать эти строки, вложит в них тот смысл, который ему кажется наиболее вероятным. Я опять не согласна с Александром Ласкиным, который видит в первых строках обращение ко всем мужчинам, прошедшим через жизнь Лютика.

Всё же, на мой взгляд, стихотворение обращено к Христиану, и только к нему, учитывая предыдущий текст —

Я не сказала, что люблю, И не подумала об этом… Я расплатилась щедро, до конца. За радость наших встреч, за нежность ваших взоров…

В заключение хочу сказать, что быть Музой поэта, как бы к этому ни относились близкие, друзья, просто яростные поклонники не столько поэта, сколько его определённого образа, — неблагодарное дело: слишком многим хотелось бы убрать то или иное имя. Тем не менее, именно Музы волнуют воображение, заставляют пристальнее всматриваться в строчки стихов.

В 2003 году на российских телеканалах показывали фильм «Больше, чем любовь. Осип Мандельштам и Ольга Ваксель». А в репертуаре творческого объединения «Театр плюс», театр «Картонный дом», есть спектакль «Ангел, летящий на велосипеде» — по документальной повести Александра Ласкина об Осипе Мандельштаме и Ольге Ваксель.

Палома, февраль-март 2006 года