В детстве, помню, мне подарили небольшую книжку, в мягкой обложке. Там было несколько рассказов совершенно замечательных. Помню, что рассказ (или повесть?) под названием «Пакет» я знал едва ли не наизусть. Рассказ тот был о Гражданской войне, о невероятных приключениях юного красноармейца Пети Трофимова, которому поручили доставить Будённому какой-то важный пакет. Написан рассказ был легко, с юмором, и в особенно смешных местах, помню, я хохотал от души.

А вот другой рассказ назывался «Честное слово», я прочитал его залпом и никогда больше, наверное, не перечитывал. Ничего смешного в том рассказе не было, зато было там нечто такое, нечто очень важное и серьёзное, что откладывалось в память сразу и навсегда: нечего там было перечитывать. Вот как начинался этот рассказ:

Честное слово

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живёт, и кто его папа и мама. В потёмках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застёгиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашёл в садик, — я не знаю, как он называется, — на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер.

Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошёл к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шёл очень быстро.

Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку — там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах; какая-то будка или сторожка. А около её стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошёл и окликнул его:

— Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

— Ничего.

— Как это ничего? Тебя кто обидел?

— Никто.

— Так чего ж ты плачешь?

Ему ещё трудно было говорить, он ещё не проглотил всех слёз, ещё всхлипывал, икал, шмыгал носом.

— Давай пошли, — сказал я ему. — Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёрнул руку и сказал:

— Не могу.

— Что не можешь?

— Идти не могу.

— Как? Почему? Что с тобой?

— Ничего, — сказал мальчик.

— Ты что — нездоров?

— Нет, — сказал он, — здоров.

— Так почему ж ты идти не можешь?

— Я — часовой, — сказал он.

— Как часовой? Какой часовой?

— Ну, что вы — не понимаете? Мы играем.

— Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

— Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик всё-таки болен и что у него голова не в порядке.

— Послушай, — сказал я ему. — Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь — с кем?

— Да, — сказал мальчик. — Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик… он Тимошенко был… маршал… Он привёл меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад — в этой будке. А ты будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдёшь».

— Ну?

— Ну, я и сказал: «Честное слово — не уйду».

— Ну и что?

— Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.

— Так, — улыбнулся я. — А давно они тебя сюда поставили?

— Ещё светло было.

— Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

— Я думаю, — они ушли.

— Как ушли?

— Забыли.

— Так чего ж ты тогда стоишь?

— Я честное слово сказал…

Прервёмся на минутку… Оба рассказа, о которых я упомянул, были написаны Алексеем Ивановичем Еремеевым, человеком удивительной судьбы. Отец его своими подвигами в русско-японской войне заслужил орден св. Владимира, что автоматически давало ему право на потомственное дворянство. Это обстоятельство наложило отпечаток на всю последующую жизнь маленького Алёши. В Гражданскую войну его отец, казачий офицер и новоиспечённый дворянин, пропал без вести. Алёша, которому в 1921 году исполнилось всего 13 лет, ушёл из дома, стал беспризорником и за свою отчаянную удаль получил прозвище «Лёнька Пантелеев» — в сомнительную честь легендарного питерского бандита тех лет, бывшего красноармейца и своеобразного Робин Гуда, грабившего исключительно нэпманов. Лёнька Пантелеев был застрелен в 1923 году, а его имя — его имя стало писательским псевдонимом Алексея Еремеева. И на обложке той моей книги из детства стояло имя её автора: Леонид Пантелеев…

Честное слово (продолжение)

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось — хоть лопни. А игра это или не игра — всё равно.

— Вот так история получилась! — сказал я ему. — Что же ты будешь делать?

— Не знаю, — сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдёшь, этих мальчишек?..

Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный, небось…

— Ты, наверно, есть хочешь? — спросил я у него.

— Да, — сказал он, — хочу.

— Ну, вот что, — сказал я, подумав. — Ты вали беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

— Да, — сказал мальчик. — А это можно разве?

— Почему же нельзя?

— Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

— Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник…

И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чём же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: "Подожди минутку", — а сам, не теряя времени, побежал к выходу…

Ворота ещё не были закрыты, ещё сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и стал поджидать, не пройдёт ли мимо какой-нибудь военный, какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице.

Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то чёрные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошёл высокий железнодорожник в очень красивой шинели с ярко-малиновыми нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел — за углом, на трамвайной остановке — защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, ещё никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке. И вдруг, не успев добежать, вижу — к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

— Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!

Того японца освободил от данного им слова тоже майор, бывший майор Танигучи… Только вот Хиро Онода находился на своём посту не несколько часов, а без малого тридцать лет. И всё там происходило не понарошку, а очень даже всерьёз…

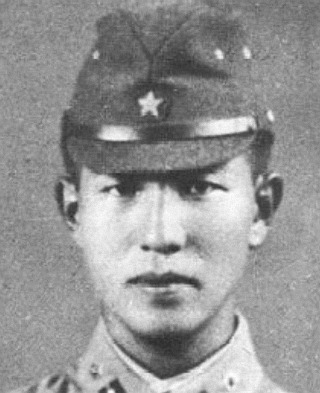

Японец Хиро Онода родился в 1922 году. Он попал в императорскую армию в мае 1942 года, вскоре после того, как Соединённые Штаты вступили с Японией в войну. Молодой Хиро Онода прошёл очень хорошую военную подготовку, и в декабре 1944 года майор Танигучи, его командир, приказал Оноде отправиться на маленький филиппинский остров Лубанг, что расположен примерно в сотне километров юго-западнее Манилы. Приказ тот был совершенно недвусмысленный: Оноде надлежало делать всё от него зависящее для того, чтобы противодействовать вражеским атакам на остров Лубанг. Ему было приказано держаться столько времени, сколько понадобится для выполнения поставленной перед ним задачи — пусть даже и несколько лет. Специально было подчёркнуто, что он не имеет права добровольно уходить из жизни или сдаваться в плен: «Это может продлиться три года, может продлиться пять лет, но что бы там ни случилось, мы вернёмся за вами!». И лейтенант Хиро Онода во главе маленького отряда заступил на свой пост…

Японец Хиро Онода родился в 1922 году. Он попал в императорскую армию в мае 1942 года, вскоре после того, как Соединённые Штаты вступили с Японией в войну. Молодой Хиро Онода прошёл очень хорошую военную подготовку, и в декабре 1944 года майор Танигучи, его командир, приказал Оноде отправиться на маленький филиппинский остров Лубанг, что расположен примерно в сотне километров юго-западнее Манилы. Приказ тот был совершенно недвусмысленный: Оноде надлежало делать всё от него зависящее для того, чтобы противодействовать вражеским атакам на остров Лубанг. Ему было приказано держаться столько времени, сколько понадобится для выполнения поставленной перед ним задачи — пусть даже и несколько лет. Специально было подчёркнуто, что он не имеет права добровольно уходить из жизни или сдаваться в плен: «Это может продлиться три года, может продлиться пять лет, но что бы там ни случилось, мы вернёмся за вами!». И лейтенант Хиро Онода во главе маленького отряда заступил на свой пост…

В марте 1945 года свыше ста тысяч японских солдат сложили на Филиппинах оружие. Ещё через полгода Япония капитулировала, и Вторая мировая война закончилась… но только не для Оноды. Он продолжал выполнять данный ему приказ.

Вначале их было трое: лейтенант Онода, капрал Шимада и рядовой Козука; в феврале 1946 года к ним прибился ещё один солдат, рядовой Акацу. Все они были примерно одного возраста, только Шимада был лет на пять-шесть постарше — единственный среди них, кто был женат. Им приходилось не только сражаться, но и элементарно выживать в условиях тропического леса. Питались они, в первую очередь, бананами и другими фруктами: готовили из них кашу на кокосовом молоке. Ещё они ловили в ручьях рыбу, а изредка им удавалась охота, и тогда их меню разнообразило свежее и вяленое мясо местных буйволов, кабанов, игуан и диких кур. Не забывали они и о личной гигиене: например, каждое утро и каждый вечер Онода толчёной пальмовой корой чистил зубы, и это позволило ему вообще позабыть о таких вещах, как кариес (да и болел-то он всего один-два раза за три десятка лет — простудился).

В полной уверенности, что война продолжается, они выполняли поставленную перед ними задачу, экономя каждый патрон и поддерживая оружие и боеприпасы в идеальном состоянии. Разумеется, охотились и за ними: армейские подразделения, группы спецназа, вертолёты. Например, в одной из предпринятых акций участвовали 13 тысяч человек, и обошлась она в 375 тысяч долларов — гигантскую по тем временам сумму (источник). Скрываясь от преследования, отряд Хиро Оноды постоянно перемещался по джунглям, редко оставаясь на одном месте более трёх-пяти дней. И только лишь в сезоны дождей, да ещё и забираясь повыше в горы, они могли чувствовать себя в относительной безопасности…

Спустя четыре года, в сентябре 1949-го, рядовой Акацу самовольно оставил своих товарищей и после полугода одинокой жизни в джунглях сдался филиппинским военным. Запиской он сообщил остальным, что приняли его хорошо. Лейтенант Онода, который и раньше-то не особенно доверял этому солдату, охотно ему поверил, решив, что Акацу просто-напросто изменил присяге и стал изменником.

Бывший заместитель шерифа на острове, некто Фидель Эламос, позднее рассказывал:

… Мой отец сражался против него, потом и я стал полицейским и тоже воевал с «отрядом Оноды» — казалось, это не кончится никогда. Прочесывали джунгли раз за разом и не находили их, а потом ночью самураи снова стреляли нам в спину. Мы сбрасывали им свежие газеты, чтобы они увидели, что война давно кончилась, скидывали письма и фото от родственников. Я спросил Хиро потом: почему ты не сдался? Он сказал, что был уверен: письма и газеты подделаны…

Письма и фотографии были им сброшены в феврале 1952 года. На одном из снимков Шимада увидел свою жену с двумя детьми. Когда он уходил на войну, жена его, как он полагал, была беременна, и, судя по возрасту, девочка на фотографии могла быть его дочерью… Впрочем, в подлинности снимка Шимада сильно сомневался.

В июне 1953 года в перестрелке с местным рыбаком капрал Шимада был ранен в ногу. В течение четырёх месяцев Онода ухаживал за ним. Раненый капрал всё чаще становился задумчивым, разглядывая ту самую фотографию. Однажды Онода услышал, как тот тихо сказал сам себе: «Десять лет… Полных десять лет…»

Ногу удалось подлечить, но всё оказалось напрасным: 7 мая следующего года Шимада был убит очередной группой захвата. Когда началась перестрелка, он, по непонятным тогда Оноде причинам, даже не попытался укрыться, как это сделали двое его товарищей, и получил пулю в лоб…

Ещё через десять дней оставшиеся двое, лейтенант Онода и рядовой Козука, услышали голос из громкоговорителя: «Онода, Козука, война закончилась». И снова они были уверены, что это — всего лишь уловка американцев. Они были уверены, что однажды за ними вернутся. Вернутся те, кто приказал им сражаться, не умирать и ждать возвращения своих. Вот они и продолжали — сражаться и ждать.

В ходе интервью, которое Хиро Онода дал много-много десятилетий спустя, ему был задан вопрос: «Вы не жалеете, что потратили лучшие годы своей жизни на то, чтобы вести бессмысленную партизанскую войну в одиночку, хотя Япония уже давно сдалась?». Онода ответил просто:

… Майор сказал: «Ты должен оставаться, пока я не вернусь за тобой. Это приказание могу отменить только я». Я солдат и выполнял приказ — что тут удивительного? Меня оскорбляют предположения, что моя борьба была бессмысленной…

В мае 1959 года, чтобы уговорить Оноду и Козуку сдаться, на остров привезли их братьев. Тошио Онода пытался даже петь в микрофон для того, чтобы его брат Хиро хотя бы узнал его по голосу — напрасно: сильно искажённый громкоговорителем голос лишь укрепил Оноду в уверенности, что это поёт самозванец. Пробыв на Лубанге полгода, брат Тошио вернулся в Японию ни с чем, и в декабре Хиро Оноду официально признали на родине умершим.

Где-то году в 1965-ом в руки Оноды и Козуки попал транзисторный радиоприёмник. Послушав сообщения пекинского радио, они ничего не поняли из того, что услышали. Они оставались всё там же, в 1945-ом. Единственное, что они тогда поняли — это то, что Япония превратилась в мощную державу. Этого им было вполне достаточно. Эти двое продолжали сражаться и ждать…

Трудно сказать, как отметил совсем уже не юный Хиро Онода свой пятидесятилетний юбилей, но ровно семь месяцев спустя он остался на своём посту совсем один: в октябре 1972 года Козука был застрелен полицией. Смерть солдата, погибшего на войне спустя 27 лет после её окончания, всколыхнула всю Японию: с новой силой возобновилась работа поисковых групп, и не только на острове Лубанг. На голову Оноде вновь посыпались листовки, и голоса из громкоговорителей вновь и вновь обращались к нему с призывом сдаться. Но сдаваться Онода не собирался: даже родной отец, которого доставили на Лубанг, не смог этого от него добиться.

Первым человеком с «большой земли», которому удалось выйти на контакт с Онодой, пробыть наедине и побеседовать с ним много часов, сфотографироваться с ним и даже с ним подружиться, оказался некий Норио Сузуки, молодой японский студент. Одержимый мыслью непременно отыскать лейтенанта Оноду, Сузуки приехал на Лубанг специально ради этого. И ему повезло: Онода позволил ему это. Их встреча состоялась 20 февраля 1974 года — днём ранее Оноде исполнилось пятьдесят два…

Один из снимков, которые сделал Сузуки (Онода доверил ему подержать винтовку)

Один из снимков, которые сделал Сузуки (Онода доверил ему подержать винтовку)

О чём думал лейтенант Онода, подпуская к себе этого наивного мальчика, каким был когда-то и он сам? Захотелось ли ему просто поговорить, хоть с кем-нибудь поговорить после почти полутора лет абсолютного одиночества? Или же его воля, наконец, была сломлена и он решил сдаться, сохранив при этом лицо?

Последнее — это вряд ли… Поговорив с молодым человеком и узнав от него совершенно ошеломившую его новость о том, что свыше половины своей жизни он провёл на войне, которой давно уже нет, — и, кажется, поверив ему! — Хиро Онода, тем не менее, решительно отказался сложить оружие и сдаться. Он ответил изумлённому Сузуки, что только майор Танигучи, когда-то поставивший перед ним боевую задачу и приказавший ему ждать своего возвращения, — что только сам майор Танигучи и может этот свой приказ отменить!..

Делать нечего. Договорившись с Онодой о месте тайника, где тот должен был ожидать сообщений, Сузуки вернулся в Японию и предпринял отчаянные усилия разыскать бывшего майора. И ему это удалось, хотя и не сразу: майор Йошима Танигучи спустя тридцать лет после своего рокового приказа мирно занимался книготорговлей. И вот 7 марта 1974 года Онода обнаружил в тайнике послание от Сузуки, в котором сообщалось, что майор найден и скоро лично прибудет на остров. В тайнике были также фотографии самого Оноды, сделанные энергичным студентом. На них Онода, который ведь помнил себя совсем ещё молодым, впервые за тридцать лет посмотрел на себя со стороны…

Спустя два дня Онода вышел к палатке, в которой находились Сузуки и Танигучи. Он узнал сильно постаревшего майора. Танигучи зачитал ему приказ, в котором говорилось о прекращении всех боевых действий, и предложил сигарету.

В ту ночь Онода не смог сомкнуть глаз. Его личная война была окончена…

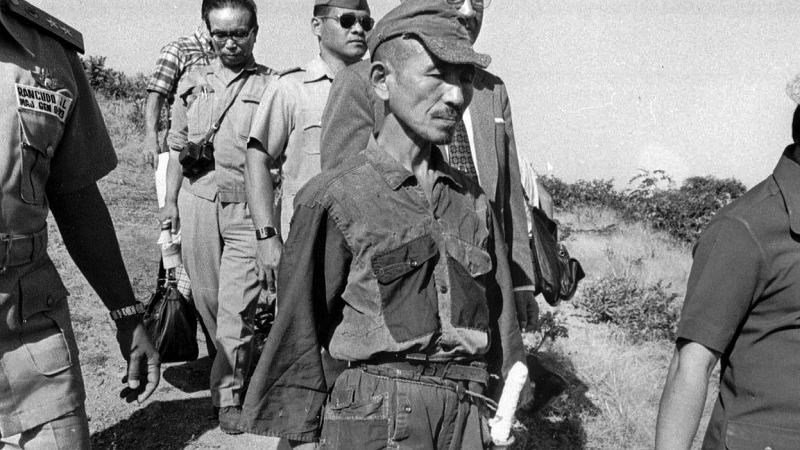

Первые минуты после сдачи. Меч остался при нём

Первые минуты после сдачи. Меч остался при нём

Вечером 10 марта 1974 года лейтенант Хиро Онода формально сдался представителю филиппинских военно-воздушных сил генерал-майору Ранкудо. В полной форме, при всём возможном параде, он торжественно вручил Ранкудо свой офицерский меч, который тот немедленно вернул ему назад — в знак уважения к его беспримерной верности присяге. На следующий день, уже для прессы, церемонию повторили: на этот раз Онода вручил свой меч президенту Филиппин Фердинанду Маркосу, и президент снова вернул ему меч. Кроме того, президент Маркос объявил о своём решении помиловать Оноду и разрешить ему беспрепятственно возвратиться на родину.

На вопрос обозревателя газеты «Аргументы и факты» о том, как он пережил то своё возвращение в Японию, Онода ответил:

… С трудом. Как будто я из одного времени сразу перенёсся в другое: небоскрёбы, девушки, неоновая реклама, непонятная музыка. Я понял, что у меня произойдёт нервный срыв, всё было чересчур доступно — питьевая вода текла из крана, еда продавалась в магазинах. Я не мог спать на кровати, всё время ложился на голый пол. По совету психотерапевта я эмигрировал в Бразилию, где разводил коров на ферме. Только после этого я смог вернуться домой…

Постепенно он адаптировался к такой вначале непонятной ему мирной жизни и смог стать вполне нормальным современным человеком, одним махом перескочив из 1945 года в наши дни. Он уехал в Бразилию в апреле 1975 года, и там же год спустя он женился. Вернувшись в 1984 году с женой на родину, Хиро Онода занялся тем, что знал лучше всего: он основал для молодёжи свою школу выживания.

Постепенно он адаптировался к такой вначале непонятной ему мирной жизни и смог стать вполне нормальным современным человеком, одним махом перескочив из 1945 года в наши дни. Он уехал в Бразилию в апреле 1975 года, и там же год спустя он женился. Вернувшись в 1984 году с женой на родину, Хиро Онода занялся тем, что знал лучше всего: он основал для молодёжи свою школу выживания.

Теперь это уже старик… Та фотография, что вы видите справа, сделана в 2008 году — ему 86 лет. Он не очень охотно даёт интервью. Встретиться с обозревателем газеты «Аргументы и факты» он согласился лишь после трёх лет переговоров. В самом конце того интервью его спросили: «Но если бы майор Танигучи не отменил свой приказ… вы воевали бы до сих пор?». Ответ Хиро Оноды был краток:

Да.

Фанатизм? Возможно… Только вот возьмётся ли кто определить ту грань, за которой начинается фанатизм? И не получится ли так, что презрительное и спасительное понятие фанатизм с лёгкостью оправдает в наших глазах отсутствие совсем других понятий — долг и честь?..

Честное слово (окончание)

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

— В чём дело?

— Видите ли, в чём дело, — сказал я. — Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик… Он не может уйти, он дал честное слово… Он очень маленький… Он плачет.

Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

— При чём же тут я? — сказал он.

Трамвай его ушёл, и он смотрел на меня очень сердито.

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чём дело, он не стал раздумывать и сразу сказал:

— Идёмте, идёмте. Конечно. Что же вы мне сразу же не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять — но на этот раз очень тихо — плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

— Ну, вот, я привёл начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

— Товарищ караульный, — сказал командир. — Какое вы носите звание?

— Я — сержант, — сказал мальчик.

— Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

— А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звёздочек…

— Я — майор, — сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

— Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроём выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

— Молодец, товарищ сержант, — сказал он. — Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания.

Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свиданья».

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

— Может быть, тебя проводить? — спросил я у него.

— Нет, я близко живу. Я не боюсь, — сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет… Ещё неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

И я ещё раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.

1941

Рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово» впервые был опубликован в пионерском журнале «Костёр», на первых трёх страницах его июньского номера за 1941 год, — до начала страшной войны оставалось всего несколько дней.

Внимательный читатель без труда заметит, что в 1941 году мальчик, спрашивая майора о его звании, просто не мог сказать: «Я не вижу, сколько у вас звёздочек». Потому не мог, что погоны со звёздочками были возвращены в нашу армию лишь в 1943 году, сразу после Сталинграда. А тогда, в 1941 году, у старших офицеров были не звёздочки на погонах, а «шпалы» на петлицах. И в первоначальном тексте рассказа, опубликованном в журнале «Костёр», слова мальчика выглядят так: «Я не вижу, сколько у вас шпал». Потом, конечно, «шпалы» пришлось заменить на «звёздочки» — иначе все последующие поколения юных читателей просто не поняли бы, о чём идёт речь.

Но это — единственное изменение, которое было внесено в первоначальный текст рассказа…

Валентин Антонов, февраль 2009 года