Попробуем набрать в поисковике слово «Муни». Муни, Муни… А, вот: «Компания Unicharm долгое время работала только для внутреннего японского рынка, но теперь можно купить высококачественные памперсы и непромокаемые трусики торговой марки Муни и у нас». Непромокаемые трусики… Так. А что ещё есть? Вот: «Пол Муни, урождённый Мешилем Мейер Вайзенфройнд — известный голливудский кино- и театральный актёр 30-х — 40-х годов». Да, и вот это ещё есть: «Муни (святой мудрец) — в древнеиндийской философско-религиозной мысли определение, которое часто применяли к создателям религиозно-философских высказываний. В честь семи знаменитых мудрецов созвездие Большой Медведицы называют Муни».

Японские подгузники высокой ценовой категории, Голливуд и современная эзотерика…

В пустых полях холодный ветер свищет,

Осенний тонкий бич.

В пустых полях бездомным зверем рыщет

Мой поздний клич.

Поля, застыв в глухом недобром смехе,

Усталый ранят взор.

Кругом меня один простор безэхий,

Пустой простор.

И отклика себе нигде не сыщет

Мой поздний хриплый клич.

В пустых полях холодный ветер свищет,

Осенний бич.

Имени поэта, написавшего когда-то эти стихи, на крупнейшем сервере русской поэзии мы не найдём. И стихов его там нет. Имя его знаменитого шурина Валерия Брюсова, — конечно же, оно там есть. Имя его ближайшего друга (да почти что брата) Владислава Ходасевича, на формирование которого как поэта он оказал огромное влияние, — безусловно, оно есть.

Имени Муни там нет.

Муни… Так он подписывал свои стихи, так его все и звали — Муни.

Тощая зелень. Деревья ограблены ветром непрошеным. Золота реют клочки. О милом, далёком, забытом и брошенном Шепчут нешумные волны реки. Мутной водою налиты дорожные рытвины. Робкое солнце ржавую муть золотит. В грусти вечерней сгораю молитвенно, Прозрачной волною омыт.

В октябре 2010 года — буквально на днях — исполнилось 115 лет со дня рождения Самуила Викторовича Киссина, Муни. Едва ли кто будет теперь отмечать его юбилей. Да вряд ли кто и вспомнит о нём, с иронией сказавшем Ходасевичу незадолго до своей смерти: «Заметь, что я всё-таки был»…

Так получилось, что в русской литературе Муни заметного следа не оставил. Но заурядным графоманом или, скажем проще, заурядным человеком — его, вне всякого сомнения, назвать никак нельзя. За тридцать с небольшим лет своей жизни ему мало что удалось сделать — но не всего лишь тридцать лет тому виной!

Мог ли он сделать больше?.. И да, и нет. Да — потому что Бог щедро одарил его талантом. Нет — потому что самого-то главного Господь ему не дал: простого умения жить в этом мире. Хотя бы для того, чтобы талантом своим более или менее распорядиться.

Удивительная проблема, не правда ли? Не слишком актуальная для большинства людей.

Не тянет глубь. Не манит высь. А пустота ночей страшна. Недоброй гостьи берегись. Беги полночного окна. Она страшнее, чем гроза. Она к стеклу прильнёт, как вор. И будут белые глаза Глядеть тебе в лицо. В упор. А ночь идёт. А сон далёк. А горло сдавлено в тиски. И белоогненный поток В твои вливается зрачки. | А ночь идёт. Огонь потух. И мрак — всевластный господин. Не воет пёс. Молчит петух. И с нею ты один. Один. И медлит ночь. Часы ползут. Улиток ход стократ быстрей. Она с тобой. Она вот тут. Ты не сведёшь с неё очей. Огнём горит недобрый зрак. Всё — яркий свет. Всё — белый свет. Упала ночь. Отпрянул мрак. Но свет дневной не будет. Нет. |

Поразительная неприспособленность к жизни была, наверное, основной характерной чертой Муни. Спустя десять лет после его смерти Владислав Ходасевич, пытаясь понять причины этой неприспособленности, вспоминал о нём так:

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал всё, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастие быть до конца правдивым, — во всём, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось, — он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили: все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных…

«Уж лучше держать себя обеими руками за язык, чтобы опять чего-нибудь не ляпнуть», — с таким самоконтролем жить, конечно, очень и очень нелегко. А «быть до конца правдивым» и биться в тисках этой своей правды, всё более и более запутываясь в ней и, вероятно, постепенно осознавая в душе некоторую её несправедливость, — трудно вдвойне.

Ибо другой характерной чертой Муни был тот чрезвычайно высокий уровень требований и к себе, и к другим, которому Ходасевич дал название — «недостижимое совершенство». Вот что было для Муни самым настоящим несчастьем: осознавать неизбежность несовершенства. Бескомпромиссное стремление к идеалу на деле оборачивалось для него стремлением всеми силами уйти от столь далёкой от идеала действительности. «Он надевал синие очки, «чтобы не видеть лишнего», замечает Ходасевич в своём очерке, посвящённом Муни.

И дни мои идут, и цвет ланит бледней,

И скудная любовь моих не красит дней.

Закат мою тоску пленяет тихой кровью,

А нужно мне ещё и «мыслить и страдать»,

И жить среди людей, и с кротостью внимать

Их равнодушному злословью!

|

И нужно, помыслом таинственным томясь,

Вдруг ощущать души и тела злую связь —

Одних и тех же волн тяжёлое кипенье —

И знать, что та, чей взор так радует меня,

Лишь искра малая бессильного огня,

Мечтой творимое творенье!

|

И нужно ещё жить — не знаю, почему, —

Как бы покорствуя призванью своему,

Всегда оплакивать небывшую потерю!

И нужно ещё жить — не знаю, почему, —

Наперекор душе, наперекор уму!

И я живу, и жду, и верю!

Очень многие люди мудро довольствуются тем малым, что им отмеряно, и даже неосознанно занижают то действительно высокое, что находится, однако, вне их возможностей: «На вид-то он хорош, да зелен…». Несчастием других является их способность видеть «недостижимое совершенство» и осознавать при этом собственную (пусть даже и относительную) малость. И как следствие этой постоянной погони за горизонтом («Я камень. Я безвольно-тяжкий камень, // Что в гору катит, как Сизиф, судьба») — инстинктивное их желание остановиться…

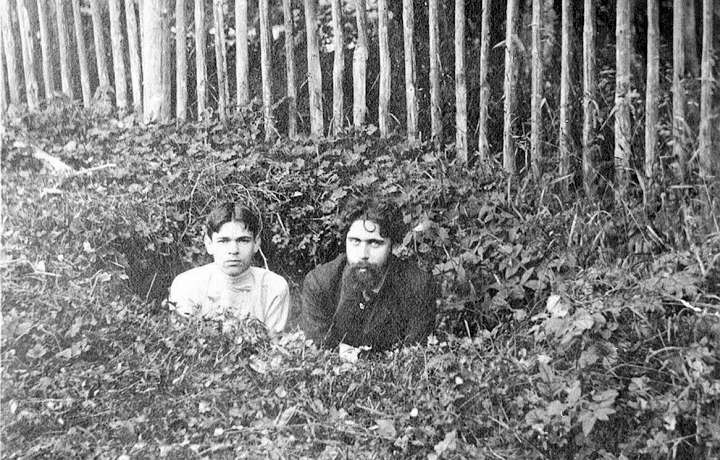

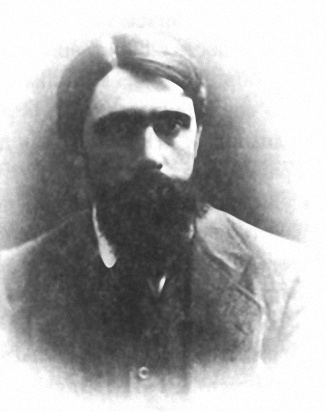

Владислав Ходасевич и Самуил Киссин (Муни). Вторая половина 1900-х годов

Владислав Ходасевич и Самуил Киссин (Муни). Вторая половина 1900-х годов

В своих воспоминаниях о покойном друге Владислав Ходасевич точен и беспощаден:

Всё, за что брался Муни, в конце концов, не удавалось и причиняло боль, — потому, вероятно, что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Всё «просто реальное» было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким-то «другим концом» ударяло по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он звал «неприятностями». Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться к действительностью.

Муни принадлежал к тому типу людей, которые не столько живут, сколько ежеминутно отвоёвывают у жизни каждый новый прожитый ими день, остро ощущая бессмысленность и даже абсурдность такой борьбы: «И нужно ещё жить — не знаю, почему…».

Судьба моя простая: Искать и не найти, За счастьем бегать, зная, Что нет к нему пути, Стучать клюкой дорожной В чужие ворота, Входить где только можно, Где дверь не заперта; | За трапезою скудной (И нищим подают) Знать, что дворец есть чудный, Где пляшут и поют, Днем пляшут и смеются И песни без конца, А ночью слёзы льются С потухшего лица. |

О жизнь, без слёз, без песни, Лихая жизнь моя, Круг суетный и тесный Земного бытия!

Анатолий Мариенгоф, ближайший друг Сергея Есенина, в книге своих мемуаров («Это вам, потомки») написал следующие строки: «Надо быть животным, чтобы хоть раз в жизни не подумать о самоубийстве. Мне кажется, что это моя мысль. А может быть, и не моя».

Нет, эта мысль точно не его. Гораздо раньше, в сентябре 1915 года, примерно то же самое написал в записной книжке и Муни: «Возможность убить себя есть свобода… Преимущество человека над животным в этой возможности».

«Мысль», о которой говорит здесь Мариенгоф — это не сама по себе мысль о самоубийстве, а лишь мысль о том, что подумывать о самоубийстве может только человек. Муни, впрочем, идёт чуточку «дальше», называя возможность лишить себя жизни — преимуществом…

Вообще говоря, среди поэтов «Серебряного века» самоубийства были, если позволительно так сказать, достаточно обыденным явлением. Наши читатели уже знакомы, например, с судьбами Всеволода Князева и Надежды Львовой, застрелившихся в 1913 году, но они были в этом смысле далеко не исключениями. А, например, Валерий Брюсов, кумир и нравственный поводырь многих молодых поэтов, живо интересовался проблематикой самоубийства как проявления духа и активно «разрабатывал» эту тему в своих стихах, находя в самоубийствах «омут тайны соблазнительной, властительно влекущей нас».

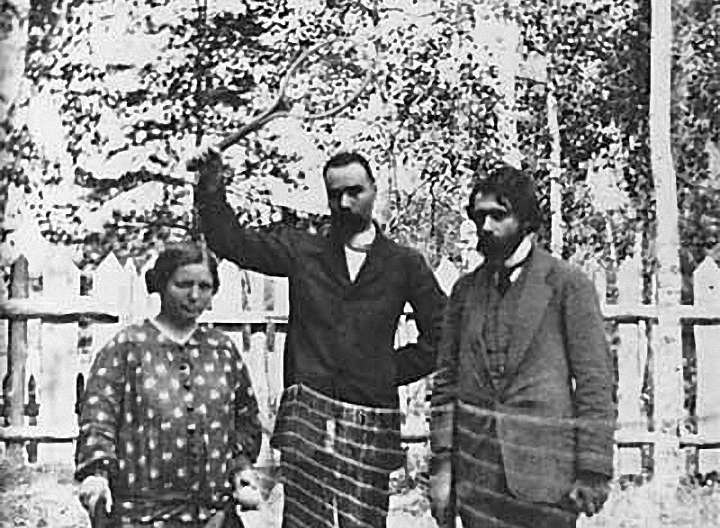

Валерий Брюсов с супругой и Муни. Снимок 1915 года

Валерий Брюсов с супругой и Муни. Снимок 1915 года

Между прочим, смерть Надежды Львовой привела было к открытому столкновению между Владиславом Ходасевичем и Валерием Брюсовым: Ходасевич был возмущён холодным бездушием Брюсова и отнюдь не скрывал своих чувств. Безусловно, этот эпизод не мог не затронуть и Муни: ведь с Ходасевичем он был неразлучен, да и с Брюсовым, братом его жены Лидии, Муни состоял, как-никак, почти что в родственных отношениях…

«Омут тайны соблазнительной, властительно влекущей нас»… А ведь и сам Владислав Ходасевич однажды едва не поддался «искушению» самоубийства, и спас его тогда — Муни. Вот как об этом случае написал позднее Ходасевич:

Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашёл к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попалось на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

— Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу…

Муни успел тогда приехать вовремя. Но, видимо, всё произошедшее сильно подействовало на обоих. «Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты в пустой квартире у Михаила», — признавался своему другу Муни несколько лет спустя (Михаилом звали того самого брата Ходасевича)…

Прости меня за миг бессильной веры, Прости меня. Тебе не верю вновь. С востока облак зноя пыльно-серый, На западе пылающая кровь. Как больно мне. Растянутые кости Под жёсткими верёвками трещат. В засохших ранах стиснутые гвозди Жгут, как огонь, и ржавят, и горят. И никнешь ты. Твоё слабеет тело, Взор, потухая, светится мольбой. Рай близок? Ад? А мне какое дело. Но всюду быть. Но всюду быть с Тобой.

Более или менее благополучно противостоять реальной жизни Муни мог только в кругу близких ему людей — тех людей, которых он хорошо знал и которые хорошо знали, любили и, как могли, оберегали его. Поэтому настоящей катастрофой стала для него война. Не потому, что война, а потому, что она вырвала его из привычного круга и оставила его один на один с беспощадным и губительным для него одиночеством.

Нет, не потому, что война: он никогда и не был на передовой, под пулями. Его определили для службы в тылу: сначала Хабаровск, потом Варшава, потом Минск… Нет, получить вражескую пулю ему определённо не угрожало. Но он оказался вдруг совершенно один, словно бы в безводушном пространстве, и он задыхался от своего одиночества.

Единственное в моей этой жизни — а ведь сколько она может продлиться, только Бог знает; во всяком случае, если меня не разжалуют и не убьют, она будет длиться годы, — единственное в ней удовольствие — это письма. А ты ничего не пишешь!.. Ежели ты думаешь, что твоё письмо о том, что тебе скучно, что под окошком едет трам, что башмаки в починке, а сам ты переводишь Пшибышевского, было мне неинтересно, ты ошибаешься. Суди о моей жизни хотя бы по тому, что я его сегодня, это письмо о том, что скучно и нечего писать, перечитывал. Пиши, пиши…

— буквально умоляет он Ходасевича в своих письмах (процитирован фрагмент письма от 11 июня 1915 года). Всё у него валится из рук, коллеги по службе представляются ему бесконечно чужими людьми, а работа кажется бессмысленной.

А вот ещё некоторые отрывки из его писем Ходасевичу (датированы 20 и 23 мая 1915 года):

Ну, Владя, слава Богу, дождался от тебя письма какого ни на есть… Пойми: я окружён конкретными хамами и неприятностями. Полезность моей работы спорна, абстрактность её явственна. Понимаешь, я без воздуху, ибо что такое абстракция как не безвоздушие? Устаю дьявольски…

Весь день уходит на заявления и вопросы такого же сорта: «А что такое вы понимаете под словом «индивидуальность»? А я ничего не понимаю под этим словом и ни под каким другим, а просто лежу и думаю: о, сволочи!

Если самая прекрасная девушка не может дать больше, чем у неё есть, то зато всякая сволочь даёт не меньше, чем у неё есть. Избавьте меня от этой полноты. Будьте моими неоплатными должниками. Вероятно, я несправедлив, но ведь я молчу, как убитый, как человек, которому не только нечего сказать, но у которого вообще нет привычки говорить. Лучше целый месяц читать, чем жить здесь и работать неделю. Пока прощай. Ежели не удастся отсюда хоть на неделю, то, право, не ручаюсь ни за что…

Изредка ему из Минска удавалось выбраться ненадолго в Москву, и тогда, прикоснувшись к привычному кругу, Муни словно бы приободрялся и, по словам Ходасевича, «старался не особенно жаловаться». А ещё до Минска, в Варшаве, он иногда виделся с Брюсовым (в начале войны тот находился в Варшаве в качестве военного корреспондента). Впрочем, отношения его с Брюсовым были, по-видимому, очень далеки от дружеских…

Я камень. Я безвольно-тяжкий камень, Что в гору катит, как Сизиф, судьба. И я качусь с покорностью раба. Я камень, я безвольно-тяжкий камень. Но я срываюсь, упадая вниз, Меня Сизиф с проклятьем подымает И снова катит в гору, и толкает, Но, обрываясь, упадаю вниз. Я ведаю, заветный час настанет, Я кану в пропасть, глубоко на дно. От века там спокойно и темно. Я ведаю, заветный час настанет.

Его военное начальство искренне не могло взять в толк: а чего, собственно говоря, ему не хватает? чего добиваются его друзья, хлопоча о переводе в Москву? он ведь, слава Богу, не на фронте отбывает службу, а в безопасном тылу!..

Кажется, и друзья его в глубине души думали примерно так же. Кажется, и Ходасевич не вполне поверил Муни, когда тот, уезжая в первый раз из Москвы, произнёс такие слова: «Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу». Быть может, на передовой ему было бы даже легче, нежели в «безопасном» тылу. Трагическая развязка могла наступить в любой момент — наверное, этого не понимал никто, даже сам Муни…

А произошла она в конце марта 1916 года, после очередного приезда Муни в Москву, где ему были, конечно, очень рады, но где, в общем-то, никто его особенно и не ждал: у всех были их собственные заботы и неприятности. Муни и в этот свой приезд, по обыкновению, «старался не особенно жаловаться», нормально со всеми попрощался и уехал обратно в Минск. Уже в поезде, видимо, он записал на клочке бумаги стихотворение под названием «Самострельная»:

|

Господа я не молю,

Дьявола не призываю.

Я только горько люблю,

Я только тихо сгораю.

Край мой, забыл тебя Бог:

Кочка,болото да кочка.

Дом мой, ты нищ и убог:

Жена да безногая дочка.

Господи Боже, прости

Слово беспутного сына.

Наши лихие пути,

Наша лихая судьбина…

18—21 марта 1916

|

Сидя тогда в вагоне поезда, Муни, вероятно, и сам не знал о том, что это стихотворение окажется в его жизни последним. Сразу по приезде, утром, Муни ненадолго остался один в квартире своего сослуживца. «Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты в пустой квартире у Михаила»… «В пустой квартире у Михаила», четыре с половиной года назад, Ходасевич позвонил-таки своему другу, и тот успел вовремя. Теперь же Муни было звонить и некому, и незачем. Он взял из стола чужой револьвер и выстрелил себе в висок…

Валентин Антонов, октябрь 2010 года