«И только двое нас теперь…»

Искусство несовместимого

Заголовок для предисловия я позаимствовала из статьи «Огонька», посвящённой известному российскому актёру Сергею Юрскому. В своём выступлении, названном им «Путешествием к несовместимости», он читал стихи Иосифа Бродского и рассказы Василия Шукшина.

«В той подборке было стихотворение «Подсвечник», которое Юрский читать со сцены стал только после смерти поэта. Им он начал вечер. Потом была знаменитая «Муха» Иосифа Бродского. (Пока ты пела, осень наступила. Лучина печку растопила. Пока ты пела и летала, Похолодало.) И удивительное чтение рассказа Василия Шукшина, которое Сергей Юрский сделал уже после смерти писателя, хотя последние десять лет не читает этих рассказов со сцены», — говорилось в статье.

А в 2007 году в Александринском театре состоялся дипломный спектакль «Муха» выпускника Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Олега Еремина.

«В оригинальной сценической композиции режиссёр соединил произведения на первый взгляд несовместимые — стихотворение Иосифа Бродского «Муха» и «Муху-Цокотуху» Корнея Чуковского. Из гротескного сочетания философской лирики и детской сказки, которую каждый ребёнок знает наизусть, режиссёр вычленяет смыслы, позволяющие по-новому открыть для себя поэзию Бродского и зачитанную до дыр сказку Чуковского» (из сообщений прессы).

Идею объединить в одной публикации отрывок из романа Михаила Бутова «Свобода» и «Муху» Бродского мне подсказал Борис Лукьянчук, упомянув о стихотворении.

— Одинокий, запутавшийся человек, с раздраем в душе, спрятавшийся от себе подобных… Какая тяга к любви, к жалости, к пониманию… к взаимопониманию с, казалось бы, простым набором клеток.

— Конечно, нет ничего страшнее одиночества. На эту тему есть рассказ у Франца Кафки «Блумфельд, пожилой холостяк»… А у Бродского есть стихотворение «Муха»:

Теперь нас двое, и окно с поддувом. Дождь стёкла пробует нетвёрдым клювом, нас заштриховывая без нажима. Ты недвижима…

А ещё есть мощные музыкальные темы одиночества, например, «Gloomy Sunday» — «Мрачное воскресенье»…

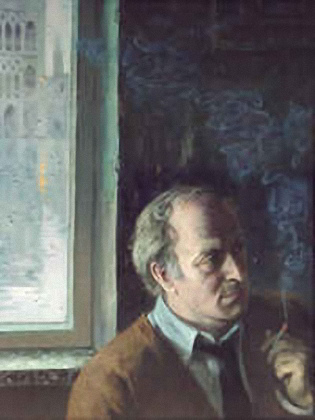

Михаил Владимирович Бутов родился в Москве в 1964 году. Окончил МЭИС — Московский электротехнический институт связи. После окончания вуза работал по специальности. Дебютировал с рассказами в «Новом мире» в 1992 году и вскоре был приглашён работать в журнал редактором отдела прозы. В 1994 году в издательстве «Книжный сад» вышла его книга «К изваянию пана». В 1997 году в берлинском издательстве «Irmtraud Karl Verlag» был опубликован перевод повести «Идентификация». Настоящий писательский успех принёс М. Бутову роман «Свобода», удостоенный Букеровской премии за 1999 год. Писатель стал также стипендиатом престижного фонда Тепфера. С 1998 года М. Бутов занимает должность ответственного секретаря журнала «Новый мир». Печатается как прозаик и критик в «Знамени», «Дружбе народов», «Октябре» и др. Разносторонние интересы привели М. Бутова на радио, где он стал популярным ведущим программы «Джазовый лексикон» на Христианском церковно-общественном канале. Кроме этого, писатель — автор регулярного СD-обозрения в «Новом мире» и составитель «Антологии джазовой поэзии» на новомирском сайте в интернете.

Роман «Свобода» впервые был опубликован в «Новом мире» в 1999 году, № 1 и № 2, и вызвал неоднозначную критику, особенно при выдвижении на премию «Русский Букер» и после её получения.

Действие романа происходит в 90-х годах, повествование ведётся от имени главного героя, относящегося к тому же поколению, что и автор.

Тот фрагмент из романа, который я хочу предложить нашим читателям, относится к его началу, фактически является его завязкой.

Чтобы было понятно, о чём речь, воспользуюсь статьёй Игоря Кузнецова «Глазами постороннего», опубликованной в журнале «Дружба Народов», 1999, № 4.

«Главный герой, уволенный с работы, некоторое время пытается войти с реальностью в какие-то понятные (и отчасти знакомые по прежней жизни) отношения: подрабатывает погрузочными халтурами, служит сторожем, параллельно приторговывая фальшивыми иконами. И это его вроде бы вполне устраивало, ибо «забота о хлебе насущном ещё казалась по старой памяти попечением слишком непламенным и потому — постыдным». Но — на смену одной эпохе уже приходила иная, и «непредсказуемая судьба сделала пируэт». Настоятель одной из возрождающихся церквей предложил издавать книги под маркой своего прихода. Герой рьяно взялся за дело, но вскоре выяснилось, что издавать книги гораздо легче, чем их продавать. Таким образом, героя и из церкви попросили. Приятель-дьякон, посоветовав не переживать, со знанием дела заявил: «Бог кому захочет — он и в окошко подаст». По словам дьякона и вышло.

Первым делом под расчёт герой получает очень приличную сумму денег. Была у него и крыша над головой — друг-гляциолог отправился в экспедицию в Антарктиду и оставил на попечение квартиру. Накупив дешёвых продуктов долгого хранения, оставшиеся деньги герой обменял у соседа на доллары. Так и началось его новое существование — почти вне времени и в пространстве, по большей части ограниченном стенами квартиры»

О критикующих роман я бы сказала так — «знающие» осуждают чувствующего.

В любом обществе всегда есть люди, живущие с ним не в ладу, а поэтому и с собой не в ладу. Недаром говорится — «Чтоб ты жил в эпоху перемен».

Критику читать очень интересно. Одни ищут подтексты, аллегории, философские концепции, другие объявляют героя пьяницей, бомжом и придурком, а сам роман бездарным и бесталанным. Пусть читатели сами вынесут вердикт, ограничившись предложенным фрагментом или же воспользовавшись ссылками на полный текст.

В 1987 году Иосиф Бродский написал: «… Те пятнадцать лет, что я провёл в США, были для меня необыкновенными, поскольку все оставили меня в покое. Я вёл такую жизнь, какую, полагаю, и должен вести поэт — не уступая публичным соблазнам, живя в уединении. Может быть, изгнание и есть естественное условие существования поэта, в отличие от романиста, который должен находиться внутри структур описываемого им общества. Я чувствовал некое преимущество в этом совпадении моих условий существования и моих занятий. А теперь из-за всех этих «изменений к лучшему» возникает ощущение, что кто-то силой хочет вторгнуться в мою жизнь… Я привык жить в стороне и не хочу это менять…»

«Не помню, почему я посвятил «Муху» Бренделю — может быть, из-за такой глуховатости, с которой он играет Гайдна» — рассказывал Бродский. Из Википедии:

Альфред Брендель (Alfred Brendel) родился 5 января 1931 года в Визмберке (ныне Лучна-над-Десноу, Чехия) — австрийский пианист.

Детство и отрочество Бренделя прошло в Загребе и затем в Граце, в конце Второй мировой войны он был отправлен на рытьё траншей и попал в больницу с обморожением. Всё это время он сочинял музыку, играл на фортепиано и рисовал — и является едва ли не единственным крупным пианистом XX века, не получившим никакого систематического музыкального образования.

Первое выступление Бренделя состоялось в Граце, когда ему было 17 лет, наряду с произведениями Баха, Брамса и Листа Брендель исполнил несколько своих сочинений. В дальнейшем, однако, Брендель полностью отказался от сочинительства. В 1950 г. он перебрался в Вену. Вплоть до 1970-х гг. Брендель много концертировал в Австрии, однако международное признание пришло к Бренделю после лондонских выступлений середины 1970-х. В Лондон Брендель и переселился. В последние годы Альфред Брендель занимается с молодыми пианистами, выступает в ансамбле со своим сыном, виолончелистом Адрианом Бренделем, публикует свои стихи. В 2004 г. Бренделю была присуждена Премия Эрнста Сименса — одна из наиболее престижных мировых музыкальных наград. Кавалер Ордена Британской Империи.

Отрывок из романа «Свобода» я озаглавила строкой, с которой начинался так полюбившийся мне фрагмент о паучке.

«Мне нравилось думать о себе как о певце одиночества и бездомья»

… Но, несмотря на весь этот внешний порядок, моё существование вовсе не было одинаково ровным и безмятежным. Я ведь, в конце концов, не оттого только решил до срока запереться здесь, что остался в один прекрасный день без работы и не представлял, с чего начинать заново. Я надеялся нащупать в молчании выход, я всё ещё протестовал, всё ещё не хотел признавать, что жизнь, которую стремился превратить в выковывание бытия сокровенного, обречена развиваться по модели визита к зубному врачу: сажают в кресло, делают больно, берут деньги… Часто уже в минуту пробуждения мозг мой изготавливался по старинке к какой-то упорной работе и начинал с бешеной силой расходовать энергию, прокручиваясь вхолостую. В такие дни меня одолевали то неуёмная тревожная дрожь, то совершенная апатия — и всего несколько часов спустя, после короткого яростного всплеска, я валился обратно на кровать без сил, без мыслей, неспособный вести с собой даже простенький диалог.

Иногда приходила женщина. И сначала я радовался каждому её визиту, даже звонку. Но как раз на тот месяц, пока я обживался на новом месте, выпали у неё семейные неустройства и вдобавок — болезненно пережитое тридцатилетие, в котором видела она только могильный камень для своих несбывшихся надежд. Что-то в ней стало надламываться — катастрофически быстро, всё сильнее и сильнее. Я искал, чем помочь: хотя бы слова, на которые она сможет опереться. Но мои попытки встречали насмешку свысока и злую неприязнь. Она нуждалась не в этом. И уже не могла держаться со мной иначе, чем неумело навязывая мне какую-нибудь свою боль. А я всерьёз сомневался, сумеет ли она вообще выправиться. Теперь я не знал, когда и в каком состоянии должен её ждать: пьяной вдрызг, или до предела, до крика взвинченной, или проглотившей слоновью дозу таблеток — и придётся силой вливать в неё подогретую воду, чтобы промыть желудок (наши соития бывали после таких процедур особенно неистовы).

Ещё немного, и я бы не выдержал, следом за ней сорвался в сладкий крах, в сумасшествие. Но всё же она опомнилась, остановилась. Произвела замирение с мужем. У неё был трёхлетний сын, в младенчестве сильно болевший, так что из декрета на работу она не вышла, а потом уже как-то не удавалось устроиться. Не работал и муж: соблюдал художническое достоинство. Втроём они жили на деньги, перепадавшие от её родителей. Прежде я старался подкидывать ей с получки рублей по сто пятьдесят. Тратила она их себе на одежду или на фрукты ребёнку и всегда норовила отчитаться, одновременно отстаивая мужа (скорее в собственных глазах, чем передо мной): уверяла, что за вычетом безответственности человек он совсем неплохой. В шутку я спрашивал, почему из нас двоих, даже внешне достаточно одинаковых, она предпочитает меня. В шутку получал ответ, что подкупают во мне самодостаточность и воля к будущему. Я разводил руками: к какому?..

На свой — вероятно, ущербный — лад я любил её. Но когда всё успокоилось и вернулось на круг, я понял, что за эти кромешные дни она перестала быть для меня сообщением извне, загадочной другой душой, раненной и тем более неразрешимой. Раскрывшаяся, она превратилась — как превратился и ветер, успевший за время разбега набухнуть городской речью, собачьим лаем, автомобильным бормотанием и вот с лёту разбивающий всё это о мои непроклеенные окна, — в законную часть того, что меня теперь обстояло. И в её недавних надрывах я видел отныне проявление той же силы, что закручивала в барашки отслоившуюся на потолке кухни краску, вспучивала паркет, всего за сутки разъедала новые прокладки в смесителях, а задолго до рассвета выгоняла под окна дворника и его душевнобольную дочь — девочку лет тринадцати или четырнадцати, без придурковатости в лице, однако с трудом выговаривавшую простые слова, пугливую и заторможенную в движениях, — чтобы меня будила их зычная и неразборчивая перекличка. Ветер я слушал, оставляя её ночью в постели, и зажигал, запахнувшись в драный туркменский халат, папиросу от папиросы. Чувство равновеликости расстояний от меня до всего на свете было последним, чем я ещё дорожил.

Моё любезное одиночество уже не откатывало с её приходом, оставалось в силе и покое. Его материю другие мои сожители делали почти осязаемой — так звёзды то ли задают метрику времени и пространства, то ли порождаются ею сами. Были они четырёх родов, и каждый имел свою строго опредёленную зону обитания. В кухне заправляли тараканы. Им было удобно гнездиться в пазах дверных петель посудных шкафчиков, поблизости от воды. Встречались большие, напоминающие короеда, средние — обыкновенные прусаки, и мелкие, как муравьи: может, недоросли, а может — карликовая порода. Несколько раз я успевал, открывая холодильник, заметить краем глаза быстрый прыск таракана льдисто-белого, мистичного, будто некий единорог: такие, очень немногочисленные, заселяли, похоже, пустоты в изжёванных резиновых прокладках «Севера». Под ванной тихо скреблись мыши. Но редко-редко какая-нибудь из них в задумчивости теряла бдительность и выходила на середину, на кафель; стоило пальцем шевельнуть, и она тут же, опомнившись, скрывалась из вида. Ни те, ни другие не причиняли мне беспокойства. Только на тараканов я мог иногда распалиться и прихлопнуть одного-двух, если включал свет — а они не торопились попрятаться по своим щелям. Иное дело — крысы. Хотя в квартире мы практически не пересекались, сама память о них не на шутку пугала меня. Порой, наладившись спать, я некстати представлял, как подкравшийся пасюк вцепится мне в губу или бровь, — и заматывал голову вафельным полотенцем. Они явно не жили здесь, только являлись с обходом и вряд ли даже на пол спускались, пробираясь, судя по осторожным ночным шорохам, вдоль газовых и водопроводных труб (которых целый пук выходил из подвала на кухне — так, что горизонтальное колено, убранное в фанерный оштукатуренный приступок, не позволяло придвинуть мебель вплотную к стене). Всего однажды я застал крысёныша изучающим содержимое мусорного ведра — чуткий кончик его носа шевелился, как недоразвитый хобот. Но и этот единственный вместо того, чтобы бежать, взял да и показал мне зубы…

Границы ареалов вся моя живность соблюдала неукоснительно — на чужие территории никто не замахивался. Мышь можно было застать обследующей мыло, бритву и зубную щетку, вряд ли соблазнительные для неё гастрономически, но никогда — на кухонном, скажем, столе, хотя я часто забывал там то кусок хлеба, то початую консервную банку. С другой стороны, тараканы, которым не слишком повезло с водопоем (на кухне протекала горячая вода), не пытались — хотя всех дел было бы переползти по трубе через дыру в стене — освоить раковину в ванной, где хлестала холодная. Вместо этого они располагались кружком вокруг отлетевшей подальше капли (что заставляло меня вспоминать схему действий Ганнибала при Каннах из зачитанной в детстве до дыр «Книги будущих командиров»), трепетали усиками и с бушменским, въевшимся в печёнки терпением дожидались, пока влага достаточно остынет.

И ни мыши, ни тараканы, ни крысы никогда не переступали порога комнаты. Здесь безраздельно царили пауки.

Они не покидали своих сетей под потолком — но и оттуда железно контролировали пространство. Первые дни я постоянно чувствовал исходящее от них недоверие и что бы ни делал — делал с оглядкой, как солдат-первогодок перед сержантом. Меня прощупывали, оценивали: достоин ли вида на жительство или вернее будет отлучить от воды и огня, соединившись как-нибудь ночью опутать по рукам и ногам, принайтовать к кровати и так бросить — умирать с голоду. Но минул месяц, а я ни разу не применил веника против паутин. И однажды вздохнул с облегчением, понял: всё, натурализован.

С тех пор мы почти не замечали друг друга — а это удаётся только при взаимоотношениях идеальных. И всё же я привык к мысли, что пауков — всегда пять, по числу углов (вход в комнату был несколько выдвинут по отношению к стене, из-за чего справа от двери получилась ниша достаточно глубокая — в ней помещалась кровать). И, обнаружив новую сеть — пока ещё девственно белую, не успевшую потускнеть от мелкой комнатной пыли, — распяленную прямо над моим изголовьем так низко, что можно было дотянуться рукой из положения лёжа, подумал сначала, что это всего лишь переселился пониже старожил в поисках лучшей охоты, полагая, наверное, что моё большое тулово способно хорошо привлекать мух. Но всех пятерых нашёл на прежних местах — стало быть, я обзавёлся новым соседом.

Я недоумевал, откуда он взялся. Он не мог быть пришельцем совсем со стороны: на улице уже слишком морозно сделалось для каких-либо членистоногих, в комнате не было выхода вентиляционной трубы, связывающей этажи, а нигде в квартире пауки больше не водились. Вряд ли и народился: опять-таки, не сезон, и потом, как я понимал, подобным существам несвойственно приносить приплод в малых количествах — а где тогда остальные? Мне хотелось считать, что нетипичное местоположение, выбранное новичком для своего жилища, есть знак особой судьбы, а не простое следствие того, что лучшие места уже заняты более сильными и более удачливыми. Хотелось видеть в нём царя царей, бывшего до времени (вероятно, до половой зрелости) скрытым от глаз согласно обычаю и ритуалу. Увеличивая его единственной линзой битых хозяйских очков, я пытался различить какие-нибудь отметины, свидетельства избранности.

Теперь о мухах. Их обыкновенные осенние виды отошли положенным чередом, в свой срок, задержавшись в тёплом помещении разве что на недельку подольше, чем снаружи. И я полагал, что, поскольку в неповреждённой природе всё чрезвычайно скрупулезно подогнано и соответствует одно другому, вместе с сезонным исчезновением пищи обязаны и её потребители вымирать тоже или погружаться в спячку, сроки и методы которой запрограммированы, конечно, генетически и не могут зависеть от каких-либо случайностей. Дудки! Мои пауки запросто опровергли эти школьные представления. Если они и несли в себе биологическую мудрость миллионов предыдущих паучьих поколений, то обходились с ней на удивление вольно. Дело в том, что всю осень в доме был забит мусоропровод. Как-то не вывезли вовремя мусор из сборника в подвале, дворник не сразу догадался опечатать люки, жильцы быстренько завалили трубу аж по седьмой этаж — и в результате она оказалась закупорена не где-нибудь в одном месте, а по всей своей длине. Теперь дворнику пришлось пробивать в ней отверстия на каждом этаже и тыкать туда гнутым ломом в надежде что-нибудь проткнуть и разом обрушить колонну. Не выходило — и только жмых, выдавленный из дыр мусорным столбом, таскала вниз по лестнице в целлофановом мешке дворникова дочка.

Сперва воняло ещё умеренно. Но процесс разложения там, внутри, развивался и давал об этом знать. Ближе к зиме, рассчитывая, видно, таким путём несколько исправить положение, в домоуправлении постановили лестничные клетки не отапливать. Словно в насмешку именно с наступлением холодов мусоропровод испустил из себя рои миниатюрных дрозофил, мгновенно заселивших квартиры. Эти вертлявые мушки, совершенно равнодушные к человеческим еде и поту, досаждавшие только случайным попаданием в глаз, заставили пауков начисто отринуть предписанный природой режим. Не знаю, на что они так польстились: наблюдая, я приходил к выводу, что только по большой глупости можно было отказаться от положенного безмятежного сна ради того, чтобы так вот, очертя голову, носиться по паутинам (если, конечно, сном было то, от чего они убегали). Дело-то они имели теперь уже не с отъевшимися тяжеловесками, полусонными, летевшими со шмелиной перевалкой прямо в сети, когда лишняя масса мешала верно вычислить траекторию, — и в каждой было достаточно протеина, чтобы обеспечить удачливому охотнику несколько дней блаженных неподвижности и бездействия. Теперь всё изменилось: труд стал изнурителен, а результат — ничтожен. Не до того сделалось обитателям углов, чтобы гордо обозревать дали с высот своего положения: ради самого скудного пропитания они плели нынче повсюду, используя любой мало-мальски пригодный промежуток. Но и запутавшись в какой-нибудь из этих тенет, нынешние проворные жертвы частенько умудрялись, посредством энергичных вращательных движений вокруг двух осей сразу, освободиться прежде, чем ошалелый паук успевал ссыпаться по соединительной между сетями нитке, или спланировать, стравливая нить из себя, или, наоборот, подтянуться, наматывая её поперёк туловища. И только мой сосед-новичок сохранял монашеское безразличие и угодий не расширял, довольствуясь по-прежнему единственной компактной паутинкой в рискованной близости от моей головы.

Я всё больше убеждался, что устроен он как-то иначе, нежели остальные. Скажем, дом-трубочку он себе так и не соорудил и постоянно сидел на паутине, в которую не всякий день попадалась хотя бы одна крохотная мушка. А ему как будто вполне хватало на продление живота. И он явно не испытывал потребности что-либо предпринять, чтобы количество пищи удвоить или утроить, как удавалось, должно быть, другим. Он и на добычу не бросался, а подходил раздумчиво, не спеша, и в кокон её заплетал с некоторой даже ленцой — никаких признаков голодного нетерпения нельзя было в нём обнаружить. Избегал трапезничать у меня на глазах: только раз, случайно, я застал его припавшим и посасывающим из кокона. Имя для него — Урсус — сложилось по звуку и отсылало разве что к урчанию в животе. Это Бунин умел сопоставлять: старики — как мумии старух. Мне бы не хватило метафорического чувства уподобить паука медведю.

Наконец я решил, что мы уже достаточно давно знаем друг друга, неплохо один к другому притёрлись и теперь уже можно предложить ему небольшую помощь — не потому, что он в ней действительно нуждался, но в знак дружбы и уважения. Я стал ловить мушек в полулитровую банку с навинчивающейся крышкой. Далеко не сразу я приобрёл нужную сноровку и добился того, чтобы, махнув банкой в том месте, где мухи особенно бойко роились, и быстро прихлопнув её ладонью, гарантированно иметь внутри трёх-четырёх. Закрытую банку я оставлял на ночь, чтобы мухи в ней успели основательно прибалдеть и не разлетелись тут же, как только я запущу под крышку пальцы. Поутру я извлекал их, чуть сдавливал, чтобы не убить, но только лишить подвижности, и помещал Урсусу в паутину. Он принимал, но при условии, что я не переусердствовал и мушка подаёт ещё признаки жизни, — иначе её трупик, даже опутанный, рано или поздно сбрасывался вниз.

Однажды я чуть замешкался, отвлёкся на чью-то громкую перебранку в подъезде. Ладонь моя была поднесена снизу к самой сети. И вдруг я почувствовал на кончиках пальцев как бы слабое дуновение: Урсус слегка опустился, на сантиметр размотал свой канатик, обхватил муху, которую я ещё держал, и тянул к себе!

Потом я всё пытался припомнить что-нибудь, бывшее со мной, что растрогало бы меня так же, как это доверие. И о судьбе и опытах несчастного Христиана Датского мне тогда ещё ровным счетом ничего не было известно.

День ото дня я увеличивал расстояние между рукой и паутиной. Но далее чем сантиметров с восьми подманить Урсуса мне уже не удавалось. Похоже, тут он начинал видеть меня как нечто целое, не выделял протянутую к нему ладонь и не усматривал приглашения. Тогда, предположив, что подобная его близорукость обязана с лихвой возмещаться особой чувствительностью к колебаниям сети и воздуха, я стал, прежде чем поднести руку, делать несколько резких взмахов в определённом, всегда одинаковом ритме. Меньше чем через месяц мы добились нужного результата. Стоило мне теперь ещё издали начать эти ритмичные движения, Урсус тут же пододвигался к краю паутины и, как только ладонь попадала наконец в поле его зрения, сразу спускался ко мне на собранные в щепотку пальцы. Разумеется, я его не обманывал и рука никогда не бывала пуста.

Как-то я продемонстрировал этот фокус своей гостье. Я считал наши успехи не такими уж обыкновенными, и её брезгливое невнимание, её ирония по поводу того, что мне охота возиться со всякой мерзостью, не на шутку меня обидели. Я не отказал ей от дома — не скинешь ведь со счетов зуд и жало, даденные в плоть, — но с тех пор никогда уже не оставлял в комнате одну, без присмотра, не позволял хозяйничать, а во время любовных встреч подушку перекладывал на другой край кровати: боялся, как бы она не нанесла Урсусу вреда, по неловкости или потворствуя своей глупой неприязни…

Мы с Урсусом продвигались вперёд. Я надумал приучить его к звуковым сигналам и махи рукой сопровождал теперь голосом, протяжной нотой (практика показала, что слышит он тем лучше, чем ниже тон). Однако логическая цепочка здесь пока что была для него длинновата: как только я отказывался от промежуточного жеста и переходил на одно лишь гудение, процент верных решений становился меньше десятой доли от общего числа попыток. Но он рос — пусть медленно, но увеличивался с каждым днём. Я был уверен: дело в терпении. И уже планировал будущее расширение программы: на разные зовы Урсус должен выходить в определённые точки паутины.

Но всё это время и дворник, со своей стороны, не оставлял усилий. По утрам сквозь сон я слышал звуки его борьбы с мусоропроводом — и, наконец, колонна подалась, грохоча и чавкая, съехала по трубе. Потом явились рабочие, разбодяжили цемент в деревянных носилках с оцинкованным дном и замуровали пробитые дворником дыры. А мухи, при всей видимой самостоятельности и широте расселения, оказались как-то связаны таинственно со своей прародиной: не прошло и трёх дней, как перестала существовать породившая их среда, — и уже лишь изредка можно было заметить где-нибудь угловатое мелькание одиночки-последыша, в котором читались пронзительная растерянность и отсутствие цели. Теперь, будто некие элементарные частицы жизни, они возникали из ничего только в момент наблюдения, и мне никогда не удавалось снова засечь стремительную чёрную точку, если хоть на мгновение я упускал её из вида.

Пятеро старожилов смекнули, что нового чуда уже не случится в эту зиму, и мигом куда-то пропали; их многочисленные сети, брошенные без присмотра, быстро пришли в упадок, свернулись и повисли где серым жгутиком с потолка, где раздраенным клоком несвежей ваты. Война шестиногих с восьминогими окончилась по образцу глобального ядерного конфликта: ничьей победой при полном исчезновении сторон. Почти полном. Ибо на своём месте по-прежнему оставался Урсус. Он стал мне другом, и я искренне беспокоился о нём, с волнением спрашивал себя, уж не привязанность ли, установившаяся между нами, заставила его задержаться здесь — наверняка на погибель? К тому же я терял бы в нём своё творение — пусть незаконченное, но оттого не менее драгоценное. Наши занятия прекратились: мне более нечем было поощрять его. Порой меня подмывало проверить, насколько устойчивы приобретённые Урсусом навыки, но я опасался, что, единожды обманутый, впредь он уже не пойдёт со мной на контакт, замкнётся, — и не хотел, чтобы всё, чего мы достигли упорным трудом, оказалось сведено на нет моими собственными руками.

Урсус больше не инспектировал, не поправлял паутину: то ли не видел смысла, то ли, оставшись без пищи, уже не мог вырабатывать нить; но в остальном вынужденный пост не сказывался на нём сколько-нибудь заметно. Пока однажды вечером я не нашёл его забившимся в угол, головой к стене. За долгие часы, что я провёл подле, он так и не вышел из оцепенения, не совершил ни малейшего движения — лишь по неуловимым приметам, всегда отличающим мёртвое от живого, можно было угадать, что жизнь не вся ещё истекла из него.

Я понял, что сердце моё — не камень.

И отправился на кухню ловить таракана (а знал ведь, держал в своём катехизисе, какая дорога вымощена благими намерениями и чем способно обернуться необдуманное благодеяние!). Против зачёрпывания банкой мух ловкости понадобилось теперь ещё вдвое: скользкую бестию почти невозможно было ухватить пальцами, и даже зажатые в кулаке, они умудрялись протиснуться под мизинцем. Хитростью удалось заманить особь не то чтобы гренадерскую, но и не совсем мелюзгу в ковшик давилки для чеснока (заблудившаяся вещь из какой-то другой жизни; среди общепитовских блюдец и алюминиевых вилок она смотрелась как экспонат, притыренный на выставке конкретного искусства) и мягко, не повредив, прижать поршнем так, что три четверти туловища остались снаружи. Прежде чем вытряхнуть его в сеть, я пинцетом для ресниц или бровей — память о последнем визите моей дамы — оборвал все ножки, которые были мне доступны. Я не знал тараканьей мускульной силы в сравнении с изученными вдоль и поперёк мухами и не исключал, что во всеоружии ему не составит труда вырваться, не только лишив Урсуса добычи, но и безнадежно испортив паутину. Урсус приблизился к таракану с опаской, бочком, сделал круг — и снова замер в углу. Я решил, что подношение моё не годится и будет отвергнуто. Но тут он всё же отважился — вернулся и оплёл прусака.

Я успокоился. Я наконец-то занялся своими делами. Помылся. Пустил на ужин остатки гречки. Перечитал первую главу астрономической книжки. Радио допело до часу ночи, дальше объявили перерыв — профилактика передатчика. Урсус был жив ещё. Перед сном я слегка качнул пальцем паутину под ним, и он откликнулся, дважды степенно переступил.

И утром он был жив: я видел его возле кокона с тараканом. За ночь резко поменялась погода: после непрекращавшихся с начала зимы морозов, покусывающих даже в квартире, если подойти близко к окну, настала невнятная слякоть, ноль градусов. И как всегда при повороте на тепло, сонливость особенно мной овладела. Никакой насущной задачи, ради которой стоило бы её одолевать, я перед собой не знал, так что, вскипятив чай и выкурив утренний «Беломор», забрался обратно в постель. Сумбурные дневные сновидения завели меня в какой-то громадный батискаф, где и без того было полным-полно народа, за иллюминаторами текла волокнистая зелёная мгла, а из множества щелей под давлением толщи над нами, внутрь вовсю, тугими струями, била вода. Когда она подступила к ноздрям, я скомандовал себе: пора выбираться. Оказалось, уже стемнело. Потянувшись зажечь возле кровати лампу на прищепке, я неудачно задел провод и опрокинул стул, на котором её укрепил. Пришлось подметать, потом тщательно выбирать стеклянную крошку между паркетин, потом останавливать кровь: вывинчивая неподатливый цоколь с зубчатым венчиком осколков, я сильно порезал палец. Угнетала неурочная тишина, которой не предвиделось больше конца: с того же стула полетел на пол и приёмник, издававший теперь только щелчки, словно от атмосферных разрядов. Задняя крышка у него треснула, и внутри что-то перекатывалось. Я забыл об Урсусе. А он тогда уже висел, с раздувшимся в шар брюшком, зацепившись за нить одной из сложенных пополам ножек, и неощутимый ветер раскачивал его так легко, будто тельце уже иссохло.

Нужно было хотя бы ладонь подставить. Но, протягивая руку, я ещё не понимал толком, зачем: снять трупик — или ещё надеялся, вопреки очевидному, что он тут же и оживёт от моего прикосновения? Нет, не ожил, но сорвался, как только я до него дотронулся, и упал куда-то за спинку кровати. Искать я не стал: пусть канет по закону трагического, до конца последовав своей судьбе. Что я мог ему предложить в его печальном и одиноком посмертии — сожжение? А так, при хорошем раскладе, могилой для него могла стать щель между плинтусом и стеной — там, думаю, будет покойно…

Убил ли Урсуса какой-то яд, содержавшийся в принятом от меня таракане, или просто переедание после длительной голодовки — но чем была бы почётнее смерть от бескормицы? Я не винил себя. Не винил. И всё-таки не находил себе места: не мог читать, не мог двух минут вынести без движения — словно полиэтилен над огнём, пошла расползаться моя жизненно необходимая самодостаточность. Я бродил по квартире, брал вещи и отставлял тут же, иногда ронял. Я обнюхивал действительность, как собака лужок в поисках целебной травы; мне казалось, я ещё сумею заглушить тревогу, если переключусь сейчас, займу чем-нибудь руки. Открыл приёмник, выяснил, что отлетело колесико верньера и откололся угол платы с двумя сопротивлениями и элементами топографии — электрическими артериями, нафольгированными на гетинаксе. Я взялся бы за ремонт — но в доме не было паяльника. Наконец в ящике письменного стола, среди горелых трансформаторов, размотанных магнитофонных кассет и непарных носков, мне попался предмет, которым можно было как-то оперировать, — мелок тараканьей отравы, завёрнутый в лист бумаги с правилами пользования и солидными рекомендациями от «Экспериментальной биотехнологической лаборатории». Согласно указаниям, я стал чертить им замкнутые контуры на стенах и мебели в кухне; чтобы запустить руку под раковину или за шкаф, приходилось во весь рост вытягиваться на полу. Я не собирался мстить тараканам за то, что они оказались для Урсуса неподходящей пищей; результат, которому должны служить мои действия, совершенно ускользал от меня; единственное, чего я хотел, — это в точности исполнить предписанное инструкцией. Напоследок, полностью скрошив маленький остаток мелка, обработал холодильник. Далее полагалось выжидать.

И тут повсюду погас свет; мотор холодильника простучал по инерции ещё секунду и затих тоже. Я выглянул в тёмный коридор, зажёг спичку и пощёлкал выключателем на щитке — никакого эффекта. Замки заворочались и в других дверях — похоже, вся наша половина была обесточена. После гимнастики, проделанной с мелком в руке, меня уже не тянуло немедленно вскочить, когда я снова прилёг. Отговорили своё недовольные голоса в коридоре, развернулась у подъезда машина и уехала — наступило большое молчание, будто глубокая ночь сразу опустилась на прозрачный для звуков, неосновательный дом. Уперев затылок во вздыбленную подушку и подбородок в грудь, я смотрел перед собой.

Если, смежая в темноте веки, внимать своему внутреннему, беспредметному зрению, плывут сперва цветные пятна — слева направо. Дальше всё успокаивается, и в самом центре остаётся пятно в форме паука — чернее окружающего чёрного. Постепенно в нём начинают проступать и сменяются с нарастающей скоростью множество образов — но каждый исчезает быстрее, чем успеваешь отдать себе отчёт, что именно ты видел. И будто бы можно по собственной воле вызвать здесь что угодно: жирафа или анемоны, — только опять картинка переменится прежде, чем в ней удостоверишься. Имя этому — Ничто. Так оно выглядит.

Теперь, застигнутый мраком и тишиной, я наблюдал его воочию, распахнутыми глазами.

И вовсе не на том месте, где уже не было моего Урсуса и мог бы зиять ещё не затянувшийся разрыв, ход к изнанке вещей. А в точке безо всякой истории, заданной, похоже, лишь положением головы и направлением рассеянного взгляда, вдруг настроившегося на нужный фокус. Так, всматриваясь с определённого расстояния в две неотличимые фотографии рядом, в какой-то момент проникаешь в новое измерение и видишь изображение объёмным.

Но когда, после трёхлетнего почти перерыва, я побываю в этой квартире снова, именно там, в промежутке между торцом шкафа и стеной, зелёными обоями с ориентальным цветочным узором, под ненастоящей старинной морской картой с чудовищами в застеклённом багете, будет располагаться телевизор — машина голого становления.

Потом я всё-таки задремал. Женщина, укрытая густой тенью, протягивала ко мне руки и причитала, жаловалась:

— Николенька мой от меня уходит, уходит…

Мне почудилось, это была моя мать. Но почему — Николенька? Брата зовут иначе. Прежде только с ним она путала меня по имени.

Я видел её совсем коротко — пока люстра не вспыхнула опять, в полновесные триста ватт. Я — крыса (белая) в лаборатории неба: лампочка потухла, лампочка зажглась — каким двинешься лабиринтом? Двинулся на кухню — есть хотелось, давно уже. Но застыл в дверях.

Все четыре стены и потолок, даже окна — всё было равномерно, в шахматном порядке покрыто разной величины тараканами.

Белая аристократия образовала почти правильный круг в центре потолка; они и теперь держались как жили — своей отдельной, изолированной общиной. Прочие распределились без системы, вперемешку. Из элементов этой картины будто бы соткался в объёме кухни кто-то невидимый — и с силой ткнул меня пятернёй в физиономию. Я отшатнулся, но сразу стал гораздо лучше соображать. В инструкции сообщалось, что средство — нервно-паралитического действия. Стало быть, таракан, пересекая меловую черту, получал на конечности порцию яда, который вскоре его обездвиживал. Таракан чувствовал: что-то не так — и пытался бежать от опасности. А замирал, соответственно, там, где приходили в равновесие его жажда жизни и активность препарата. Самые сильные успели на потолок — и там столкнулись авангарды четырёх противонаправленных потоков. Остальные коченели на полдороге. Некоторые у меня на глазах ещё пытались ползти, но каждое движение стоило им слишком больших усилий. И ни один пока не сорвался — даже висевшие вниз головой.

Я растерялся. Здесь была какая-то окончательность, неотменимость. У меня не было намерения устроить им геноцид. Я не мог объяснить себе, ради чего затеял всё это, если не испытывал к ним никакой неприязни.

Я выключил свет. Потом опять включил. Меня окружала тысяча существ, ожидавших смерти. Опять выключил и решил, что больше включать не буду. Две дамочки расположились спиной к моему окну на парапете из труб, огораживающем посаженные у дома деревца: клён, липки и рябину. Курили и, судя по тому, как перелетал от головы к голове рыжий огонёк, делили напополам чинарик. Мне мало что было слышно через приоткрытую форточку из их разговора вполголоса.

— Я не блядь. Мне просто в жизни не повезло.

Огонёк прочертил дугу в дальний сугроб.

— И ты не блядь. Тебе тоже не повезло.

Я же подумал, что маленькие тараканчики, раз они достигли потолка наравне со взрослыми прусаками и чёрными великанами, составляли всё-таки самостоятельный, сильный и конкурентоспособный вид.

А момент показался мне подходящим, чтобы взять и тоже умереть…

Муха

Альфреду и ИренеБрендель

| XI Снаружи осень. Злополучье голых ветвей кизиловых. Как при монголах: брак серой низкорослой расы и жёлтой массы. Верней — сношения. И никому нет дела до нас с тобой. Мной овладело оцепенение — сиречь, твой вирус. Ты б удивилась, узнав, как сильно заражает сонность и безразличие рождая, склонность расплачиваться с планетой её монетой. |

I Пока ты пела, осень наступила. Лучина печку растопила. Пока ты пела и летала, похолодало. Теперь ты медленно ползёшь по глади замызганной плиты, не глядя туда, откуда ты взялась в апреле. Теперь ты еле передвигаешься. И ничего не стоит убить тебя. Но, как историк, смерть для которого скучней, чем мука, я медлю, муха. II Пока ты пела и летала, листья попадали. И легче литься воде на землю, чтоб назад из лужи воззриться вчуже. А ты, видать, совсем ослепла. Можно представить цвет крупинки мозга, померкшей от твоей, брусчатке сродни, сетчатки, и содрогнуться. Но тебя, пожалуй, устраивает дух лежалый жилья, зелёных штор понурость. Жизнь затянулась. III Ах, цокотуха, потерявши юркость, ты выглядишь, как старый юнкерс, как чёрный кадр документальный эпохи дальней. Не ты ли заполночь там то и дело над люлькою моей гудела, гонимая в оконной раме прожекторами? А нынче, милая, мой жёлтый ноготь брюшко твоё горазд потрогать, и ты не вздрагиваешь от испуга, жужжа, подруга. IV Пока ты пела, за окошком серость усилилась. И дверь расселась в пазах от сырости. И мёрзнут пятки. Мой дом в упадке. Но не пленить тебя не пирамидой фаянсовой давно не мытой посуды в раковине, ни палаткой сахары сладкой. Тебе не до того. Тебе не до мельхиоровой их дребедени; с ней связываться — себе дороже. Мне, впрочем, тоже. V Как старомодны твои крылья, лапки! В них чудится вуаль прабабки, смешавшаяся с позавчерашней французской башней — — век номер девятнадцать, словом. Но, сравнивая с тем словом тебя, я обращаю в прибыль твою погибель, подталкивая ручкой подлой тебя к бесплотной мысли, к полной неосязаемости раньше срока. Прости: жестоко. VI О чём ты грезишь? О своих избитых, но не рассчитанных никем орбитах? О букве шестирукой, ради тебя в тетради расхристанной на месте плоском кириллициным отголоском единственным, чей цвет, бывало, ты узнавала и вспархивала. А теперь, слепая, не реагируешь ты, уступая плацдарм живым брюнеткам, женским ужимкам, жестам. VII Пока ты пела и летала, птицы отсюда отбыли. В ручьях плотицы убавилось, и в рощах пусто. Хрустит капуста в полях от холода, хотя одета по-зимнему. И бомбой где-то будильник тикает, лицом не точен, и взрыв просрочен. А больше — ничего не слышно. Дома отбрасывают свет покрышно обратно в облако. Трава пожухла. Немного жутко. VIII И только двое нас теперь — заразы разносчиков. Микробы, фразы равно способны поражать живое. Нас только двое: твоё страшащееся смерти тельце, мои, играющие в земледельца с образованием, примерно восемь пудов. Плюс осень. Совсем испортилась твоя жужжалка! Но времени себя не жалко на нас растрачивать. Скажи спасибо, что — неспесиво, IX что совершенно небрезгливо, либо — не чувствует, какая липа ему подсовывается в виде вялых больших и малых пархатостей. Ты отлеталась. Для времени, однако, старость и молодость неразличимы. Ему причины и следствия чужды де-юре, а данные в миниатюре — тем более. Как пальцам в спешке — орлы и решки. X Оно, пока ты там себе мелькала под лампочкою вполнакала, спасаясь от меня в стропила, таким же было, как и сейчас, когда с бесцветной пылью ты сблизилась, благодаря бессилью и отношению ко мне. Не думай с тоской угрюмой, что мне оно — большой союзник. Глянь, милая, я — твой соузник, подельник, закадычный кореш; срок не ускоришь. | XII Не умирай! сопротивляйся, ползай! Существовать не интересно с пользой. Тем паче, для себя: казённой. Честней без оной смущать календари и числа присутствием, лишённым смысла, доказывая посторонним, что жизнь — синоним небытия и нарушенья правил. Будь помоложе ты, я б взор направил туда, где этого в избытке. Ты же стара и ближе. XIII Теперь нас двое, и окно с поддувом. Дождь стёкла пробует нетвёрдым клювом, нас заштриховывая без нажима. Ты недвижима. Нас двое, стало быть. По крайней мере, когда ты кончишься, я факт потери отмечу мысленно — что будет эхом твоих с успехом когда-то выполненных мёртвых петель. Смерть, знаешь, если есть свидетель, отчётливее ставит точку, чем в одиночку. XIV Надеюсь всё же, что тебе не больно. Боль места требует и лишь окольно к тебе могла бы подобраться, с тыла накрыть. Что было бы, видимо, моей рукою. Но пальцы заняты пером, строкою, чернильницей. Не умирай, покуда не слишком худо, покамест дёргаешься. Ах, гумозка! Плевать на состоянье мозга: вещь, вышедшая из повиновенья, как то мгновенье, XV по-своему прекрасна. То есть, заслуживает, удостоясь овации наоборот, продлиться. Страх суть таблица зависимостей между личной беспомощностью тел и лишней секундой. Выражаясь сухо, я, цокотуха, пожертвовать своей согласен. Но вроде этот жест напрасен: сдаёт твоя шестёрка, Шива. Тебе паршиво. XVI В провалах памяти, в её подвалах, среди её сокровищ — палых, растаявших и проч. (вообще их ни при кощеях не пересчитывали, ни, тем паче, позднее) среди этой сдачи с существования, приют нежёсткий твоею тёзкой неполною, по кличке Муза, уже готовится. Отсюда, муха, длинноты эти, эта как бы свита букв, алфавита. XVII Снаружи пасмурно. Мой орган тренья о вещи в комнате, по кличке зренье, сосредоточивается на обоях. Увы, с собой их узор насиженный ты взять не в силах, чтоб ошарашить серафимов хилых там, в эмпиреях, где царит молитва, идеей ритма и повторимости, с их колокольни — бессмысленной, берущей корни в отчаяньи, им — насекомым туч — незнакомом. XVIII Чем это кончится? Мушиным Раем? Той пасекой, верней — сараем, где над малиновым вареньем сонным кружатся сонмом твои предшественницы, издавая звук поздней осени, как мостовая в провинции. Но дверь откроем — и бледным роем они рванутся мимо нас обратно в действительность, её опрятно укутывая в плотный саван зимы — тем самым XIX подчёркивая — благодаря мельканью, — что души обладают тканью, материей, судьбой в пейзаже; что, цвета сажи, вещь в колере — чем бить баклуши — меняется. Что, в сумме, души любое превосходят племя. Что цвет есть время или стремление за ним угнаться, великого Галикарнасца цитируя то в фас, то в профиль холмов и кровель. XX Отпрянув перед бледным вихрем, узнаю ли тебя я в ихнем заведомо крылатом войске? И ты по-свойски спланируешь на мой затылок, соскучившись вдали опилок, чьим шорохом весь мир морочим? Едва ли. Впрочем, дав дуба позже всех — столетней! — ты, милая, меж них последней окажешься. И если примут, то местный климат XXI с его капризами в расчёт принявши, спешащую сквозь воздух в наши пределы я тебя увижу весной, чью жижу топча, подумаю: звезда сорвалась, и, преодолевая вялость, рукою вслед махну. Однако не Зодиака то будет жертвой, но твоей душою, летящею совпасть с чужою личинкой, чтоб явить навозу метаморфозу. 1985 |

«И никому нет дела до нас с тобой…»

Одиночество — вынужденное или добровольное — неисчерпаемая тема мировой литературы. Недавно мы предложили нашим читателям новеллу Ги де Мопассана, в которой рассказывается об одиночестве вынужденном. Лирический герой новеллы выстроил целую теорию:

«Из всех загадок человеческой жизни мне удалось постичь одну: величайшая мука нашего существования — вечное одиночество, и все наши поступки направлены на то, чтобы уйти от него…

Иные ощущают это сильнее, другие слабее — только и всего…

Как бы мы ни старались, как бы ни изощрялись, каким бы ни был страстным порыв наших сердец, призыв губ и пыл объятий, — мы всегда одиноки.

Я увёл тебя нынче вечером с собой, чтобы не возвращаться к себе, потому что я мучительно страдаю теперь в одиночестве моего дома…

Блаженны нищие духом, гласит писание. У них есть иллюзия счастья. Они не томятся нашей одинокой тоской, они не бредут, как я, по жизни, не ведая другого общения, кроме мимолетных встреч, не ведая другой радости, кроме эгоистичного удовлетворения, что именно мне дано было понять, увидеть, постичь наше вечное одиночество и выстрадать сознание его…»

Иосиф Бродский, изгнанный из Родины, в конце концов, оценил преимущества своего положения, и менять в своей жизни не хотел ничего. Он выстроил двойную стену — между собой и своей бывшей Родиной («Я так давно живу вдали от родины, мой взгляд — это взгляд извне, и только; то, что там происходит, я кожей не чувствую…»), между внутренним миром и внешним. Интересен в этом смысле рассказ Сергея Юрского о встрече с поэтом в Женеве в 1995 году, за год до его смерти. Юрский собирался читать на концерте стихи Бродского и пригласил его на выступление. Тот долго уклонялся от прямого ответа, но всё же не пошёл: «Я и так знаю, что ты артист хороший… Я тебе лучше напишу об этом».

Герой романа Михаила Бутова — это некий синтез двух мироощущений. С одной стороны, «чувство равновеликости расстояний от меня до всего на свете было последним, чем я ещё дорожил». С другой — неосознанная тяга к живому существу, пусть это даже и не человек, а всего лишь маленький паучок. Хотя… тут есть свои нюансы. Недаром после смерти «друга», когда герой «не находил себе места: не мог читать, не мог двух минут вынести без движения — словно полиэтилен над огнём, пошла расползаться моя жизненно необходимая самодостаточность», во сне к нему пришла мать — олицетворение любви в её наичистейшем, наиприроднейшем виде. Ведь нерасчётливо мать любит своё дитя, и нерасчётливо человек привязывается к собаке, кошке, паучку, не требуя ничего взамен.

Герой романа Михаила Бутова — это некий синтез двух мироощущений. С одной стороны, «чувство равновеликости расстояний от меня до всего на свете было последним, чем я ещё дорожил». С другой — неосознанная тяга к живому существу, пусть это даже и не человек, а всего лишь маленький паучок. Хотя… тут есть свои нюансы. Недаром после смерти «друга», когда герой «не находил себе места: не мог читать, не мог двух минут вынести без движения — словно полиэтилен над огнём, пошла расползаться моя жизненно необходимая самодостаточность», во сне к нему пришла мать — олицетворение любви в её наичистейшем, наиприроднейшем виде. Ведь нерасчётливо мать любит своё дитя, и нерасчётливо человек привязывается к собаке, кошке, паучку, не требуя ничего взамен.

Для меня самой одиночество, начиная с самого детства, было естественной формой существования. Я выстраивала границы между собой и другими, изредка приопускала стенку, протягивала другому руку и старалась вовремя отдёрнуть, мало ли что…

Несколько лет подряд мы проводили летние каникулы вместе с мамой и братом у бабушки, в тесноте крошечной комнаты, где кроме нас, гостей, жили хозяева — бабушка и мамин брат с женой и сыном, ровесником моего братишки.

Моим излюбленным времяпрепровождением было забраться с книгой под обеденный стол, утащив туда одеяло и подушку, отщипывая по кусочку от свежего круглого хлеба — в этом убежище я чувствовала себя как нельзя лучше.

А потом я стала старше, и наступил период, в точности совпадающий с ситуацией, описанной Евгением Евтушенко:

Бездружье пропастью не станет, когда любовь Стеной перед обрывом ставит свою ладонь. Страшней, когда во всеоружье соединяясь, И безлюбовье, и бездружье окружает нас…

Тогда и появились в моей жизни подобранные на улице собаки — одна, вторая, третья… Не вместе, конечно, по очереди. Моя вторая собака, видя, что я слишком надолго зачиталась книгой, лёжа на диване, подползала ко мне на грудь, отталкивала носом книгу, и мы долго смотрели в глаза друг другу. Я при этом что-то ей рассказывала, а она слушала…

А ещё позже я опять приоткрыла окно в мир, и в моей жизни опять появились люди. И вот теперь моя третья собака дерёт лапами уши и живот, а я вымазываю на неё флаконы разных лечебных мазей. Но, может, дело не в каком-то неведомом собачьем заболевании, а всего лишь в том, что между мной и собакой образовалась щель, свободное пространство, и у неё аллергия на холодный воздух, попадающий в это пространство. Может, так она реагирует на разрыв привычной связи, когда она одна была объектом моих эмоций. Как знать…

И ещё один нюанс — то, что герой романа Михаила Бутова дал имя паучку. Мне кажется, что он тем самым усугубил свои страдания. Ведь давая имя живому существу, мы признаём его право на существование, его отдельность, особость, выделяя среди других, безымянных.

У меня так было с дворовыми собаками, которым тоже давали имена. Когда эти собаки в силу разных причин погибали, то я, успев их заметить, запомнить, признать для себя их существование, переживала их смерти особенно болезненно — даже собиралась составить мартиролог этих, наделённых именами, братьев и сестёр наших меньших.

Самое удивительное в моей истории с собаками, что эта публикация обязана им своим появлением. В 1997 году летом трагически погибла моя вторая собака — долго и мучительно умирая на моих руках. И ещё несколько месяцев я не могла прийти в себя от этого кошмара, от ощущения своей вины и невозможности помочь. А мои приятели по площадке говорили: «Ну что ты так… Это всего лишь собака». Говорили до того, пока не приходил их черёд прощаться с теми, перед которыми ты в ответе, потому что приручил.

И через пару лет, когда воспоминания ещё не ушли глубоко в память, мне подарили роман Виктора Пелевина «Генерация Пи». В романе мне запомнились мухоморы и… эпизод с паучком. Вот так странным образом явь соединилась с вымыслом, потому что, как оказалось уже совсем недавно, одновременно с Пелевиным непостижимым образом в мои руки попал журнал «Новый мир» с напечатанной там «Свободой» Михаила Бутова. Но в памяти остался исключительно Пелевин. Моя умершая собака, я, пережившая многомесячный стресс, и пелевинские мухоморы начисто отвергали другое имя автора, после чего я много лет утверждала, что историю паучка написал Виктор Пелевин, и никто иной.

И только когда сложился замысел соединить паучка и муху в одном рассказе, выяснилось, что я ошибалась. Но поскольку замысел просто жёг меня изнутри, и я не могла от него отказаться только по той причине, что о паучке написал не Пелевин, пришлось погонять поисковые системы в Интернете по всем возможным и невозможным контекстам.

А когда у меня не оставалось никакого другого выхода, кроме как пересказать своими словами, полагаясь на память, так глубоко проникнувшую в меня историю, я нашла и роман, и имя автора.

Палома, март 2008 года