Первая запись в военном дневнике симферопольца Хрисанфа Лашкевича датирована 22 июня 1941 года: «В городе паника. Не успел Молотов кончить речь, как уже образовались очереди в сберегательные кассы и за продуктами, как будто бы враг уже на подступах к Крыму. „Патриоты“-колхозники уже в 2 часа дня подняли цены на продукты на 100 %». Последняя же запись дневника помечена датой 14 ноября 1942 года. Во время оккупации Крыма Лашкевичу приходилось тщательно скрывать листочки со своими записями; в результате какие-то из них оказались безвозвратно утраченными, какие-то спустя месяцы были восстановлены им по памяти, в какие-то он потом вносил краткие добавления и пояснения. После освобождения, летом 1944 года, все разрозненные листочки были сведены в одну машинописную копию, которая хранится ныне в Госархиве Крыма (ф. 156, оп. 1, д. 31, л. 51—115).

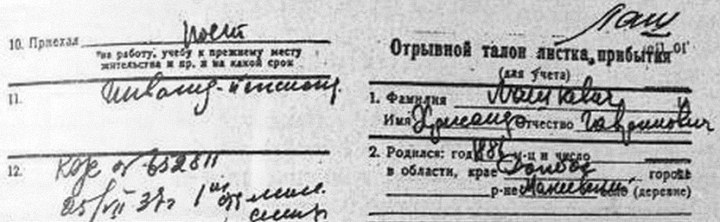

О самом авторе дневника нам известно очень и очень немногое. Судя по сохранившимся документам о прописке, Хрисанф Гаврилович Лашкевич родился на Донбассе, в Макеевке, в 1881 году; таким образом, в 1941 году ему исполнилось 60 лет (в предисловиях к многочисленным публикациям дневника, со ссылкой на сотрудницу Крымского архива Марину Шульженко, приводится другая дата рождения — 1860 год; очевидно, это недоразумение: 81-летний старик никак не мог вести тот относительно активный образ жизни, который описан в дневнике).

Дневник Хрисанфа Лашкевича (друзья иногда называли его Александром) ценен, прежде всего, потому, что это не просто воспоминания, написанные по прошествии времени и уже по следам событий, а фиксация этих самых событий именно тогда, когда они и происходили.

Особую значимость дневниковым записям Лашкевича придаёт и то, что он являлся очевидцем массового уничтожения симферопольских евреев, крымчаков и цыган: ровно 75 лет назад, в декабре 1941 года, в противотанковом рву под Симферополем нашли свою смерть не менее 12 тысяч — точных данных нет до сих пор — детей, женщин и стариков.

Здесь публикуются лишь те записи, которые относятся ко времени оккупации — немцы вошли в Симферополь 2 ноября 1941 года. Отдельные записи сокращены за счёт исключения повторов и некоторых (но далеко не всех) пространных рассуждений автора, непосредственно не связанных с описанием тех событий, свидетелем и участником которых он являлся. Для удобства чтения дневниковые записи разделены подзаголовками, которые, однако, не являются частью дневника.

И, разумеется, весь иллюстративный материал был подобран специально для этой публикации нами. Практически все публикуемые фотографии были сделаны в Симферополе теми, кто тогда, собственно, и имел возможность фотографировать, т. е. самими немцами.

Валентин Антонов, декабрь 2016 года

Мальчики на улице Карла Маркса

31.Х.41

Куда я задевал свои записки — ума не приложу. Не желая, чтобы кто-нибудь не умеющий объективно рассуждать читал мой дневник, я писал на отдельных листках и эти листки прятал, так что и сам не найду.

Горечь от поражений переходит в чувство неописуемого страха. Падение Одессы, Киева, разрушение Днепровской плотины переживаются как болезненные раны собственного тела и души. Горит Сарабуз, горят нефтехранилища, наша армия отступает и сжигает запасы. […]

Наши соседи наблюдают за пожарами. Растерянное выражение лиц, приглушённые голоса, страх на лицах, в голосах, в жестах и отчаяние, отчаяние, отчаяние. Я уже молчу. […]

2.XI.41

С 31.Х начались пожары и взрывы за городом. Моя семья в отчаянии. […]

«Немцы непобедимы» — вот всеобщее убеждение. Все думают только о том, что будут делать немцы с нами: обратят ли нас в рабство или дадут «свободную жизнь». В том, что немцы обратят нас в своих работников и даже в рабов, убеждены многие, но все надеются, что при немецком рабстве можно будет хоть как-нибудь «жить».

Deutsche Wochenschau № 586, ноябрь 1941. Немцы в Симферополе

По пути на службу я встречаю немецких мотоциклистов, автомобили. Валяются трупы убитых подростков, вышедших с ружьями стрелять в немецкие танки. Бедные мальчики! Они так же, как и я, верили в победу родины, иначе они не подумали бы о том, что надо выступать с оружием в руках. Так возле трупов и лежат их ружья и рассыпанные патроны. Поразительна меткость немцев: у убитых только по одной ране — на лбу или в сердце. Населения не видно: все в панике бегут с главных улиц.

31.Х и 1.ХI, да и сегодня идёт грабеж магазинов и складов. Я не имею права называть это грабежом: население берёт себе своё народное достояние, чтобы не умереть от предвидимого всеми голода. […] На консервном заводе «Трудовой Октябрь» какой-то мерзавец с ружьём в руках прогонял жителей, хотевших взять себе оставшиеся запасы продуктов. Какой гнусный мерзавец, какая отъявленная гнусная сволочь: он хотел передать эти запасы нашим врагам. […]

Я уверен, что власти подготовили завод ко взрыву, но нашлась какая-то продажная сволочь, которая предотвратила этот взрыв и предполагала сдать немцам в подарок народное достояние. Теперь жители сами ломятся в склады и в магазины, бьют стёкла, ломают мебель. По-над стенами домов крадутся люди с мешками и котомками. Появляются пешие немцы, проходящие с выражением величайшего презрения мимо «русских дикарей».

3.XI.41

У меня из памяти не выходят мальчики, убитые немцами на улице Карла Маркса. Один из них имел рану во лбу. Рана была разворочена, очевидно, немцы применяют разрывные пули. […]

«Не хотели сражаться, сволочи!..»

6.XI.41

Образовалась городская управа во главе с Каневским — городским головой. Каневского я хорошо знаю, это очень глупый человек, надутый дурак, воображающий себя умным человеком. Удивительно действует паника даже на мыслящих людей: у меня является мысль пойти к Каневскому и попросить его, как бывшего моего многолетнего сослуживца, о протекции. Как это гадко и мерзко! Я гоню эту мысль с гадливостью, говорю своим знакомым: «Лучше умру, чем поклонюсь врагам». […]

Большинство населения дрожит от ужаса перед немцами, люди имеют вид пришибленных. На перекрёстках улиц висят молодые мужчины и даже женщины, казнённые немцами за «грабёж». Можно подумать, что эти люди тащили продукты, принадлежавшие немцам. Хождение по улицам ограничено 12 часами, от 6 до 18 часов.

Стало известно, что в Бахчисарае толпы татар встречали немцев хлебом и солью и благодарили за освобождение от русской власти. Приветствия татар переданы Гитлеру. Говорят, что при этой бахчисарайской встрече татары просили разрешения резать русских, думаю, что это последнее — неправда. Я сам видел татар-красноармейцев в форме и с ружьями у городского сада, они предлагали немцам свою «сдачу» в плен. Немецкие офицеры с величайшим пренебрежением отвернулись от этих «воинов».

Татары, потоптавшись на месте в нерешительности, медленно пошли прочь со своими ружьями: даже оружие у них не отобрали немцы! Видел я и русских пленных — более ужасно-угнетающего и позорящего зрелища нельзя себе представить. Я насчитал толпу в 4 тысячи человек — грязных, измождённых, растерянных. Немецкий конвой с грубыми криками, с побоями гнал их как стадо. Несчастные шли спотыкаясь, обращая молящие глаза на прохожих. Ах, это молящее выражение глаз! Столько тоски, столько страдания, столько мольбы было во взглядах этих несчастных, что, боюсь, эта картина будет преследовать меня кошмаром во сне.

Получалось такое впечатление, что немцы гонят наших пленных на убой, как скотину. На лицах прохожих ясно выражено страдание, ужас и возмущение, редко из каких глаз не льются слёзы. Ни одного громкого возгласа не раздаётся: народ молчит, подавленный страхом, и только чуть слышно бормочет. Женщины чуть слышно повторяют: «Несчастные, несчастные». Мужчины, в большинстве старики, также чуть слышно говорят: «А, сволочи! Не хотели сражаться! Теперь поняли, к кому попали в лапы». Но эти речи сопровождаются неудержимо текущими слезами. […]

Сзади меня послышалось приглушённое матерное ругательство по адресу немцев и затем давешняя фраза: «Не хотели сражаться, сволочи! А теперь рады достать хлеб из-под немецкого сапога, да вам не дают». Говоривший это пытался придать лицу суровое выражение, но по его морщинистым щекам текли незамечаемые им слёзы. Весь день сегодня я слышал со всех сторон эти выражения: «Не хотели сражаться — теперь помучаетесь». И: «Несчастные, несчастные — что их ждёт?» […]

Вот плётка опустилась на голову старика, шапка сбита, лысая голова осталась неприкрытой, но старик не остановился, не поднял шапку и с раскрытым ртом, задыхаясь, бежал вприпрыжку и смотрел в колонны пленных, где, вероятно, шёл его сын.

Вот плётка хлестнула по плечу женщины, она вскрикнула, но не обернулась, а только схватилась левой рукой за ушибленное плечо и побежала дальше, расталкивая прохожих. […]

Пленных много. Крымская [армия], плохо обученная и не предназначавшаяся для боёв, не могла долго выдерживать натиск превосходящих сил немцев с их подавляющей техникой и с боями отступала на Керчь, Алушту и Севастополь.

Но при отступлении началось разложение армии. Главное несчастье состояло в том, что крымская армия, оборонявшая Перекоп, была составлена по принципу территориальности и была насыщена крымскими татарами. Уже больше месяца тому назад я слышал от многих лиц, что татары удирают из армии и скрываются в своих деревнях. Дезертирство татар усиливалось с каждым днём с октября месяца.

Но мало того, что татары дезертировали сами, они под видом дружбы развращали и русских бойцов, убеждая их покидать позиции и обещая скрывать в своих деревнях. Когда же крымская армия стала отступать, то все бойцы — крымские жители стали разбегаться по местам жительства. Случалось так, что командный состав оставался без бойцов или бойцы без командиров. Немцы стремительно преследовали разлагающуюся армию.

Татары сразу же перешли на сторону немцев, проводили их в обход и наперерез отступавшим боковыми тропами, и случалось так, что отступавшие части натыкались на сидевших в засаде немцев и попадали в плен.

Роль татар в этой войне определённо предательская. Уже известно, что из татар будут организованы войска для войны с русскими. Распространяются слухи, что татары собираются вырезывать русские деревни и даже кое-где уже режут русское население. Русское население особого страха не проявляет, относясь с презрением к боевым качествам и храбрости татар, но каждый выражает крайнее возмущение и негодование. […]

В городе появились и русские дезертиры. Они предполагали, что своим появлением обрадуют своих родственников и знакомых, но вместо радости и поздравлений они получили негодующие упреки и без стеснения бросаемое им слово «дезертир».

Старики глубоко возмущены их поведением и ругают их, а женщины и дети при упоминании о них говорят: «Мой дезертир». И «дезертир Ванька», «дезертир Петька». Дети кричат им вслед: «Вот пошёл дезертир». Пристыженные дезертиры дают обещание бежать в леса и стать партизанами, но некоторые стараются оправдаться в глазах родственников и знакомых. На правах наблюдения событий я считаю себя обязанным привести их оправдания, хотя мне и претит это дело: будущий историк разберётся в этом вопросе лучше меня, а мне некогда — только бы успевать записывать то, что я вижу и слышу.

«Надо подчиниться немцам» —

вот всеобщий вопль

Вот что говорят эти «вояки»: «Мы не желали воевать за советскую власть, которая раскулачивала нас, ссылала, держала впроголодь, заставляла работать до изнеможения и за малейший проступок отдавала под суд». Все они как сговорились, твердят одно: «За что воевать? У нас не было родины, у нас была нищенская жизнь, у нас было рабство». […]

Уже несколько раз передо мной высказывались соображения, что немцы «создадут настоящее русское национальное государство».

Уже поздно, но я не могу спать, буду работать до утра. По передаваемым мне немецким источникам выясняется грандиозный разгром крымской армии: 206 тысяч одних пленных, артиллерия брошена, десяток немцев с татарами брал в плен полки. Ужас, граничащий с отчаянием, охватывает меня. С кем бы я ни говорил — все без исключения убеждены в том, что все советские войска разбиты, что страна осталась без сил, что сопротивление жалких остатков армий бессмысленно. «Надо подчиниться немцам» — вот всеобщий вопль. «Подчиниться скорее, сразу, подчиниться безусловно — тогда, может быть (!), немцы окажут хоть какую-нибудь милость».

В день прихода немцев во всех семьях уничтожались портреты вождей, все без исключения книги советского направления, даже учебники: география, история, грамматика, даже арифметика, так как в учебниках встречаются черты советского строительства.

Мало того, уничтожаются документы о службе, трудовые книжки, похвальные отзывы о работе. Всё это делается из страха перед доносчиками, которые могут обвинить своих знакомых в советских симпатиях, а за советские симпатии немцы, по слухам, будут наказывать вплоть до казни. И действительно, в желающих доносить-предавать нет недостатка.

Сёстры П. неистовствуют. При советской власти они активно выступали убеждёнными большевичками, были безбожницами и держали религиозных старушек в постоянном страхе разоблачения их религиозных настроений, а религиозность, по мнению П., служила прямым доказательством контрреволюционности.

П. грубо, бесстыдно оскорбляли религиозное чувство верующих, хамски поносили как самих верующих, так и предмет их веры и поклонения — Бога, иконы, церковь, таинства, священников. Теперь же сёстры неистово ругают Сталина, партию, советскую власть и громко, по-прежнему бесстыдно, угрожают всем и каждому доносами немцам за советские симпатии. В моей семье также уничтожались советские книги. Портретов вождей у нас не было. Единственный снимок Сталина из детской книжки я запаковал в стеклянную банку и отнес к знакомым закопать в землю, вместе с трудовой книжкой Серёжи и со своими стихотворениями.

Звуки патефонов

С грустью наблюдал я готовность русских людей отречься от своего правительства, от своей национальной гордости в угоду завоевателям — тысячелетним врагам своего народа.

С отвращением, с гадливостью смотрел я на заискивание моих сограждан перед немцами, на их стремление брататься со своими завоевателями. Особенную гадливость во мне возбуждают женщины: уже 4 ноября наиболее красивые и выхоленные женщины гуляли с немецкими офицерами, подчёркивая свою интимную близость с ними.

Женщины — жёны советских бойцов — зазывают к себе на квартиры немцев и предоставляют себя в их распоряжение. Сразу стало в моде восхищаться всем немецким: немецкими самокатками (авто), немецкими танками, лошадьми битюгами (кажется, наших же заводов) и самими немцами, белыми, румяными, жирными, презрительно самоуверенными. Мало того, наши мерзавцы восхищаются умением немцев вести войну, и их техникой, и их победами. И я принуждён глотать эти пилюли.

Животный страх перед немцами затемняет рассудок сограждан. Меня никто не хочет слушать, не дают мне раскрыть рта, и мои высказывания о предстоящих русских победах называют прямо в глаза мне глупостями, еле-еле удерживаясь, чтобы не назвать меня самого дураком; это слово прямо висит в воздухе и звенит в моих ушах в бессонные ночи.

Немцы взяли весь Крым, кроме Балаклавы, Севастополя и горно-лесистой части. По словам «Алёшки» (М.) Севастополь не сегодня-завтра будет взят. Что делается в остальной части России — нам неизвестно. […]

Если бы был хоть один человек, пусть даже необразованный, разделяющий мои убеждения, я чувствовал бы себя увереннее и бодрее. Но такого нет. Татары откровенно торжествуют, евреи ноют, русские в полной прострации, караимы, армяне, болгары толпами идут в услужение немцам.

Вывешены немецкие приказы об учреждении института старост в каждом доме. Евреи к должности старост не допускаются.

7.XI.41

По неведомо откуда идущим слухам — Ростов защищается советскими войсками, я радуюсь: врут немцы — они не разбили наших армий. В Севастополе бои: Северная сторона занята немцами. Из немецких источников (как передаются в население эти «источники», неизвестно) Севастополь наполовину взят и скоро будет «освобождён» от большевиков. Москва накануне падения. Моё настроение падает. Упорно говорят об измене Тимошенко и рядовых командиров, эти слухи распространяют дезертиры. Они же говорят о колоссальном превосходстве немецкой техники и о том, что наши самолёты фанерные и потому не выдерживают боя с немецкими истребителями.

9.XI.41

Четыре тысячи человек наших несчастных пленных немцы заперли в хим. заводе, не давши им на ночь света. Пленные не могли лечь на пол, который был весь мокрый, и вот, чтобы определить, что это за жидкость разлита на полу, один пленный зажёг спичку. Жидкость оказалась разлившейся нефтью, нефть вспыхнула. По другой версии — в помещении находились баллоны с серной кислотой, один баллон был свален и разбился. […]

Немцы ставят себя в положение господ, а русских — в положение прислужников, батраков. Мы — низшая раса, нечто вроде негров в колониях. Но хуже всего положение евреев. Их даже не третируют, как нас, русских, к ним относятся как к вредным животным: немцы врываются в еврейские квартиры, грубо хватают то, что попадается под руку, без всяких объяснений, переговоров роются в шкафах, столах и, не удостаивая хозяев словом или взглядом, уходят.

Мирных евреев бьют, как бьют наших пленных бойцов. Немцы обещали взять Севастополь не позже 7.XI. Сегодня соседка Г., немного понимающая по-немецки, сообщает со слов немецких солдат, что Севастополь будет взят 15.XI. Точная дата. […]

В нашем дворе у одиноких женщин поселились немецкие солдаты. Из этих квартир доносятся визги, пение. Звуки патефонов.

«Где здесь живут юды?..»

21.XI.41

Хочу написать о евреях. Вот уже 5 месяцев, как я ежедневно бываю у Розенбергов [на] Володарского. Мы подружились. С ним я без конца играю в шахматы. Я играю сильнее и часто возвращаю ему неудачные ходы, он с удовольствием пользуется моими «зевками» — поэтому результаты игры у нас равные.

С нею я веду бесконечные разговоры на литературные и особенно на политические темы. Женщина и ребёнок рассуждают одинаково примитивно, и тот и другая не могут закончить обсуждение какого-либо вопроса, пока не выжмут от своего собеседника разъяснения всех встретившихся априорных понятий. Бесконечные вопросы Анны Соломоновны мешают мне сосредоточиться на игре и уменьшают мои шансы, я нервничаю, Анна Соломоновна извиняется, тогда я бросаю игру и отдаю себя в её распоряжение. […]

Меня в этой семье всегда встречают с радостью, получается впечатление, что эта семья ищет у меня моральной поддержки, видит во мне спасение от мрачных мыслей. Они подолгу рассказывают мне о своих детях, делятся опасениями относительно немецкого нашествия. Моё присутствие вселяет в них бодрость, без меня они при тревогах прячутся в бетонированный подвал. Когда же я прихожу — они вылазят из подвала и даже при бомбёжках немцами города не бегут спасаться, а совершенно спокойно остаются в комнатах. […]

Какой-то их знакомый приехал из занятого немцами Николаева и рассказывал о благожелательном отношении немцев к евреям: ему и нескольким другим евреям немцы дали автомобили и разрешили уехать за линию фронта — на сторону, занятую советскими войсками.

Другие беженцы говорят о притеснениях евреев немцами, о посылке на тяжёлые физические работы, об устройстве гетто для евреев. […]

22.XI.41

Второго ноября немцы вступили в Симферополь. Немецкие приказы сразу отделили евреев от другого населения: евреи не должны занимать ответственных должностей, евреи подлежат посылке на физические работы, они обязаны носить на груди большую звезду, должны выделить из своей среды совет старшин, с каковыми будет сноситься германское командование.

С приходом немцев евреи старались заслужить себе их расположение, как, впрочем, делали и русские: говорили с ними по-немецки, предлагали им свои квартиры. Но надо сказать, что немцы вообще не общаются с евреями, стараются даже не разговаривать с ними.

По поведению немцев можно заключить, что они не только считают евреев низшей расой, но даже приравнивают их к каким-то гадким животным. Вот что мне известно: часты мордобития евреев немцами, избит какой-то 82-летний еврей-бухгалтер за то, что в своём дворе вышел вечером без положенной звезды отпирать калитку стучавшим немцам.

Розенберга немецкий офицер трепал за воротник за то, что у него было тепло в комнате, тогда как у соседки русской (или, кажется, гречанки) нечем было затопить плиту. Он кричал: «Вы, иуды, всё имеете, а русские не имеют даже дров. Вы просто грабили русских». Из этих слов можно заключить, что мы, русские, обрели себе защитников в лице немцев. Спасибо вам, защитники, за помощь. […]

Кроме избиений немцы применяют реквизиции у частных лиц. Произведён учёт всех евреев г. Симферополя, оказалось евреев от 14 лет 12 тысяч человек. Вывешенным приказом евреям велено доставить для немцев 6 тысяч одеял, затем это количество по следующему приказу возросло до 12 тысяч.

То и дело появляются приказы о доставке скатертей, полотенец, ковров, тарелок и т. п. тысячами штук. Евреи беспрекословно и немедленно исполняют эти приказы. Кроме реквизиций, по приказу проходят реквизиции по личному почину. Немцы ходят по дворам и спрашивают: «Где здесь живут юды?» Русские жильцы обыкновенно уверяют, что «здесь евреев нет». В нашем дворе, по моему убеждению и по моему почину, взрослые внушают детям скрывать от немцев, что у нас проживают еврейские семьи. Но всё-таки кто-то из соседних дворов указывает эти семьи, и немцы до сего времени навестили несчастных много раз и отобрали у них разные вещи. Часто заглядывают немцы и к Розенбергам. По моему совету Розенберги предлагали немецким офицерам одну из двух своих комнат, но никто из немцев не пожелал селиться у «юдов». При мне произошёл первый случай грабежа.

Немецкий офицер вошёл в квартиру с двумя солдатами и, не поздоровавшись, не сказавши ни одного слова, как будто вошёл в коровник, бросился к разложенному на столе столовому прибору, велел солдатам сорвать с кроватей белое покрывало и две простыни и увязывать в них посуду.

Я был удивлён, поражён и возмущён и громко требовал, чтобы хозяин квартиры спросил, по какому праву производится этот грабёж (я так и выразился — грабёж), но Розенберги были пришиблены происходящим и, бледные, молча смотрели на грабёж, перебегая с места на место.

Возмущение моё достигло предела. Когда офицер начал шарить в шкафах, я стал прямо перед его лицом и спросил, задыхаясь: «Имеете вы приказ?» Это была одна из немногих немецких фраз, заученных мною на днях. Офицер вынужден был заговорить, но ответил вопросом: «Ты юда?» Я сказал по-немецки, что я русский. «Имеете вы приказ? Покажите мне приказ». Ответа я не дождался, однако грабёж прекратился, немцы ограничились захваченной посудой и ушли. […]

Подобные грабежи у евреев — обычные случаи. Почти каждый вечер к Розенбергам являлись немцы и забирали что-либо из мелочи: духи, пудру, зеркало, лампу, ножи, вилки, простыни, скатерти и т. п. Приходили офицеры с солдатами, офицеры единолично, солдаты без офицеров. Офицеры спрашивали требуемую вещь, а солдаты просто смотрели — что бы стянуть. Розенберги научились отстаивать свои вещи, но в каждое такое посещение что-либо у них отбиралось. […]

Надвигается что-то ужасное

7.ХII.41

Надвигается что-то ужасное. Среди населения распространяются слухи о том, что всех евреев немцы будут расстреливать. Соседка Х., жена коммуниста, завязавшая оживлённые сношения с немцами, уже несколько раз передавала нам, что приходящие к ней немцы утверждают, что евреев будут расстреливать: «Юды пуф! пуф!» То же говорит и старуха Г., то же говорят и некоторые другие.

Конечно, это вздор. Как бы ни были жестоки немцы, они не решатся на уничтожение мирного населения, хотя бы и еврейского. Как выяснили Розенберги, в Польше, давно оккупированной немцами, евреев не убивали, но создали им тяжёлые условия жизни: гетто, концлагеря, физические работы, уменьшенный паёк. Я предполагаю, что и в СССР будет то же самое, но с тою разницей, что тогда как в Польше население усугубляет страдания евреев своим отношением к ним, у нас русские люди, более сердечные и никогда за свою историю не проявлявшие шовинизма, будут всячески облегчать участь своих сограждан-евреев.

За истекшие пять недель русские люди явно проявили высокие гражданские качества. Продолжается в полной мере общение с евреями, никто из русских людей не прекращает с ними знакомства, русские отказываются показывать немцам квартиры «юдов», отзываясь незнанием таковых, они спешат предупредить евреев об обходах немцев с реквизициями, берут к себе еврейские вещи на хранение, чтобы спасти их от реквизиции, хотя всем известно, что немцы запрещают населению прятать еврейские вещи.

На улицах я сплошь и рядом встречаю русских, путешествующих рядом и совместно с евреями, носящими звезду, — я сам ежедневно делаю то же самое. Русские дети продолжают играть с еврейскими детьми, и не было случая, чтобы взрослые это запрещали. Дети нашего двора при появлении немцев уже заранее кричат: «У нас во дворе нет юдов». Зато караимы, армяне и особенно татары сразу стали отдаляться от евреев, охотно водят немцев по еврейским квартирам и в разговорах с русскими всячески поносят евреев. Из караимов некто Ш. особенно прислуживает немцам. […]

Из татар никто не выделяется, так как они все одинаково угождают немцам. Евреи продолжают бывать в квартирах у русских и в гостях, и по делу. Я горжусь своими соплеменниками, но должен и огорчиться, есть и среди наших подленькие душонки: в очереди по платежу налогов я слышал, как какой-то санитар психбольницы разглагольствовал на тему о том, что немцы наши спасители от жидовского засилья. Но я до сих пор ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из русских высказался в том смысле, что евреев надо преследовать.

Напротив, я постоянно слышу от всех, с кем мне приходится разговаривать на эту тему, что они полны сочувствия к евреям и возмущаются преследованиями евреев немцами. Положительно я прав в своём утверждении, что русские не шовинисты и сердечные люди.

Однако многие боятся высказывать открыто это сочувствие. Дома меня упрашивают, чтобы я не подчёркивал так напоказ свою дружбу с евреями.

Итак, я не верю, что немцы будут расстреливать евреев. Однако ввиду упрямых слухов об этом я думаю, что немцы сами распространяют эти слухи, чтобы услышать от русских, как они относятся к еврейскому вопросу, а на самом деле немцы готовят по отношению к евреям какие-то репрессии, вернее всего, поголовную высылку из города куда-нибудь на Украину, в концлагеря. Того же мнения держатся и Розенберги и другие евреи.

Розенбергам я обещал, что буду заботиться о них: узнаю, куда их вышлют, стану пересылать им вещи и вообще делать всё возможное для облегчения их участи. […]

Слухам о предстоящем расстреле я не верю…

[…] Вчера, 6.XII, вывешен приказ, чтобы все евреи-крымчаки явились в указанные пункты с пропитанием на 4 дня. Среди евреев начался переполох, паника, все предполагают высылку на Украину. Евреи стали раздавать русским свои вещи на хранение. Розенберги давно предвидели этот случай и давно умоляли меня прятать к себе их вещи. Я всей душой рад был бы сделать это, но вынужден был отказывать вследствие категорического запрещения моей семьи: квартира у нас маленькая, живём мы бедно, и появление у нас более богатых вещей возбудит нежелательные толки многочисленных жильцов нашего двора. И так уже розенберговская, хотя и старая, и побитая молью шуба обратила на себя внимание. Хорошо ещё, что я начал носить ее ещё с начала октября, за месяц до прихода немцев, это не возбудило тогда подозрений. Вследствие моего отказа Розенберги начали раздавать вещи соседям — кому попало.

По моему совету они стали отбирать наиболее ценные и ёмкие вещи на случай принудительной эвакуации. Анна Соломоновна показала себя совершенно непрактичной: она берёт с собой и лишние одеяла, и лишнее постельное бельё, и даже посуду.

Я принуждён собственноручно выбрасывать из готовящейся поклажи многие вещи, но зато посоветовал взять с собой побольше ниток, которые пригодятся для мены.

Крымчаки потянулись пешком и на подводах в указанные пункты. Одновременно с ними поехали согласно приказу и цыгане. Почему цыган собираются высылать, я не понимаю, ведь они, согласно расовому распределению немцами людей, не относятся к семитическим племенам.

Цыгане прибыли толпами на подводах к зданию Талмуд-Торы, недалеко от моей квартиры. Они зачем-то высоко выставили какой-то зелёный флаг (символ магометанства) и во главе своей процессии посадили муллу. Цыгане стараются уверить немцев, что они не цыгане, некоторые выдают себя за татар, другие за туркмен, но протестам их не вняли и посадили их в большое здание.

Ползут зловещие слухи, что всех явившихся по приказу расстреляют. И всё-таки русские люди не избегают евреев и теперь. Уже две недели я провожу у Розенбергов весь день, уходя домой только обедать и на ночь. Моя тревога растёт. Слухам о предстоящем расстреле я не верю, но невольно берёт оторопь от проявляемой немцами жестокости, и невольно я задаю себе вопрос — а вдруг немцы, считая себя высшей расой, а других людей даже не людьми, а полуживотными, доведут до логического конца своё мировоззрение и начнут истреблять и евреев, а вместе с ними и нас, русских, как вредных животных?

Что они не считают русских полноценными людьми, это они доказали и различными приказами (за одного убитого немца — расстрелять без суда и следствия 50 русских), и личным бесцеремонным, нахальным и грубым отношением с нами. […]

Предстоящая евреям высылка при жестоком обращении немцев грозит многим из них гибелью. Я думаю об Иосифе Альберте: что, если погибнет этот 12-летний мальчик, обещающий в будущем проявиться гением? С какой радостью я употребил бы все старания, чтобы спасти его. Но куда я его дену, я и сам занимаю только угол в чужой квартире.

Жизнь наша зависит от прихоти немцев

8.XII.41

Вчера, когда я писал свои записки, а семья укладывалась спать, раздались оглушительные удары прикладами в нашу дверь. Спрятав трясущимися руками свою тетрадь в наволочку подушки, я бросился к двери и крикнул: «Кто там?» Грубый голос ответил: «…».

Думая, что наше спасение, быть может, зависит от немецкого языка, я спросил по-немецки: «Есть у вас приказ?» Голос сразу стал мягче, и немец ответил уже как бы извиняющимся тоном, что приказ есть у капитана. Я сказал: «Мы спим, но сейчас откроем дверь». За дверью произошёл какой-то разговор, и тяжёлые шаги удалились.

Бросаясь к двери, я крикнул семье: «Немедленно укрывайтесь и спите». Теперь же, предполагая, что немцы пришли с облавой на партизан, что они уже делали в других дворах, и боясь, что нас заберут как заложников, а может быть, и погонят на казнь, я велел семье одеваться потеплее и захватить с собой деньги: может быть, мы ночью как-нибудь удерём.

Во дворе всех жителей построили в две шеренги. Я пытался ещё говорить по-немецки, но бывший с немцем переводчик-немец, знакомый мне по психбольнице, оборвал меня: «Вы много разговариваете. Зачем вы требуете какой-то приказ? Не видите разве, что это военный отряд. Господа офицеры действуют по данной им инструкции».

От господ офицеров несло сильным запахом коньяка. Нас долго устанавливали и несколько раз пересчитывали. Я стал рядом с Серёжей, рассчитывая, что в случае отбора немцами по счёту на расстрел, если счёт упадёт на Серёжу, я оттолкну его назад и выступлю вместо него, или заслоню собой от выстрела, или подтолкну его к бегству, или, наконец, окажу ему моральную поддержку. Серёжа, напротив того, старался, чтобы члены нашей семьи были разобщены, в надежде, что, авось, счёт по выбору не упадёт на нас.

Наконец, нас установили. Курившую П. один немец ударил по зубам и выбил у неё изо рта папиросу. П. захихикала, принимая этот знак дружественного расположения за милую шутку.

Начали проверять паспорта. Некто Ч. при проверке своего паспорта тыкал в себя пальцем и говорил: «Я болгарин, я болгарин! Гут? Гут?» — и заискивающе улыбался.

Затем немцы объявили нам через переводчика, что в городе убит партизанами один немец. При этом горестном извещении Х. и некоторые другие сожалеюще зачмокали губами и с сокрушённым видом закачали головами.

Нам было объявлено, что за укрывательство непрописанных лиц нас могут казнить. Затем в каждую квартиру заходили по два немца с обыском, а потом нас распустили по домам.

Мне известно, что многих жителей, особенно на окраинах, после таких облав немцы забирали — мужчин, женщин, детей, стариков, эти люди бесследно исчезали, т. е. были казнены. Мы живём в постоянном страхе, беспомощные, вне всяких законов, приравненные к животным. Жизнь наша зависит от прихоти немцев.

Первое условие — это быть

незаметнее других

11.VIII.42

По сохранившимся разрозненным листкам дневника, закопанного на месте разорённого дома Бермана — в Сквозном переулке.

В конце 1941 г. мы, жители Крыма, были подавлены разразившимися событиями. По сообщениям немцев, наша крымская армия была разгромлена. На наших глазах немцы обращались с русскими пленными как с животными: били их, морили голодом, всячески издевались. Мирных жителей немцы оскорбляли, били, вешали на столбах, в квартиры входили как хозяева, выгоняли жильцов в кратчайшее время и сами занимали жильё, не позволяя изгнанным людям брать с собой ничего из своих вещей. Всякий протест был бесполезен, да никто и не протестовал, угроза казни за неповиновение висела над всеми жителями.

Мы знали, что малейший намёк на непослушание может привести нас к насильственной смерти. Целые кварталы, улицы очищались в течение 2—4 часов от жителей, и в освобождённые дома вселялись немцы. Ужас виднелся во всех лицах, мы чувствовали себя беспомощными, раздавленными.

Объявлялись приказы, один беспощаднее другого. Даже запасённые нами продукты мы должны были сдавать немцам. А тут прибавилось ещё бедствие. Некоторые обыватели, среди них в большинстве татары, начали выдавать немцам не успевших и не пожелавших эвакуироваться партийцев и их семьи.

Такие преданные в руки немцев казнились. О Севастополе немцы говорили как об обречённом городе и распространяли слухи о том, что он уже взят или будет взят в кратчайшее время, — назначались даже точные сроки взятия Севастополя.

По словам немцев же, все наши армии по всему фронту были разгромлены, и жалкие остатки их, неспособные к сопротивлению, сдавались или бежали. Следовательно, ни со стороны Севастополя, ни со стороны Большой Земли нам нечего было ожидать помощи, а сами бороться с немцами были мы не в состоянии. Бежать было некуда, бежать в леса могли немногие.

Словом, мы были беспомощны и бессильны и были лишены даже права протестовать против любых мероприятий немцев. Наше положение можно было сравнить с положением овец, лишившихся пастуха, окружённых волками и наблюдающих за тем, как волки грызут любых из стада по своему выбору.

Мы понимали, что мы можем спастись на некоторое время при двух условиях. Первое условие — это быть незаметнее других, т. е. стараться не обращать на себя внимание волков-немцев, избегать общения с немцами. Не попадаться им на глаза, не давать повода соседям указывать на нас или даже говорить о нас.

Такие условия старалась соблюдать моя семья. Второе условие для спасения состояло в том, чтобы понравиться немцам, заслужить их расположение. Для исполнения этого условия необходимо было оказывать немцам бытовые услуги: работать на них, кормить их, сожительствовать с ними, исполнять их поручения и приказания.

К этому средству прибегло большинство населения (я не указал ещё третьего условия спасения, так как это третье условие могли выполнять только нечестные люди: это — предательство, доносы и прямое сотрудничество в проведении немецких мероприятий).

Но и те условия спасения, в которые старалось втиснуться население, само собой разумеется, не давали гарантии безопасности: прячущийся от взоров немцев мог попасться им на глаза случайно, угождающий немцам мог чем-нибудь не понравиться им, наконец, могли быть доносы и на прячущихся, и на угождающих.

Словом, население оказалось в положении щедринского зайца перед волком. При таком положении впору было думать только о себе, и если были среди нас люди, которые, сами находясь под постоянной угрозой смерти, тем не менее старались спасти своих близких, как, например, доктор Языджи, о которой напишу дальше, то такие люди, сами того не сознавая, были настоящими героями долга.

«Какое вам дело до евреев?..»

Вот при каких условиях нашей жизни, не изменившихся и теперь, в 1942 г., был издан немцами приказ о явке евреев-крымчаков и цыган на регистрацию 6.XII.41 г. Куда девались забранные евреи-крымчаки и цыгане — никто не знал.

9.XII.41 г. был объявлен приказ собраться остальным евреям с припасами на 4 дня. К Розенбергам приказ пришёл при мне. И Розенберги, и я были потрясены. При Анне Соломоновне мы старались быть спокойными, обсуждали этот приказ как обыкновенное военное мероприятие. Но когда она вышла в коридор, я в порыве сострадания обнял Рувима Израилевича, он кинулся в мои объятия, и мы крепко расцеловались, не произнося ни слова.

Едва Анна Соломоновна вошла в комнаты, мы начали спокойно обсуждать положение. Рувим Израилевич проявил мужественную стойкость. Он очень нежно относился к жене, успокаивал её страхи. Я серьёзно разрабатывал планы — как я буду следить за их высылкой, оба они давали мне поручения, смысл которых не укладывался тогда в моём сознании. Не так вели себя их соседи, — они постоянно прибегали к Розенбергам, прося у них поддержки и помощи на время предстоящей эвакуации.

Настал последний день, 10.XII. В 2 часа дня я провожал своих друзей. В их квартирах собрались какие-то женщины, которым Анна Соломоновна раздавала вещи на хранение и в подарок.

С тремя громадными тяжёлыми узлами мы двинулись к указанному в приказе пункту — к бывшему Дворцу труда.

Шли пешком 10 евреев со звёздами, я и какая-то русская женщина. Анна Соломоновна настолько ослабела, что не могла нести свой узел, и Рувим Израилевич взвалил его себе на свободное плечо. Я нёс чемодан. Встречные русские женщины плакали, причитали, обнимали и целовали Анну Соломоновну и говорили: «Дай Бог вам остаться живыми». Я думал, что это знакомые Розенбергам люди, но Анна Соломоновна сказала мне, что она их не знает. Только русские люди могут так тепло выражать своё сочувствие чужим и даже незнакомым людям. Таких сочувствовавших, причитавших, целовавших и обнимавших нас (в том числе и меня, чему я не противился) попадалось на пути всё больше. Некоторые даже крестили нашу группу.

И только теперь, видя слёзы встречных и слыша их благословения, я прозрел. Я понял, что провожаю своих друзей не в дорогу для эвакуации, а может быть, на смерть. Может быть! Но как узнать это наверное? И вот я сделал то, за что упрекаю себя, как только вспоминаю события тех дней: я не довёл Рувима Израилевича и Анну Соломоновну до места назначения. Я распрощался с ними на Советской улице, объяснив, что я пойду хлопотать о них перед германскими властями. Они не протестовали, может быть, даже и обрадовались. Мы обнялись, и я побежал с кошёлкой в руках в комендатуру. Чемодан взял мальчик-армянин — сосед, который и проводил их до самого места назначения.

Перейти к продолжению: «Симферополь, зима. Ров»