Сельский историко-художественный музей мирового значения

Покровская церковь, 1808 год. Село Пархомовка

Входит в ансамбль усадьбы. Построена по проекту архит. П. А. Ярославского в стиле классицизма, кирпичная, оштукатуренная, крестовая в плане, однокупольная. Особенностью сооружения являются две колокольни, расположенные по продольной оси над восточной и западной ветвями, что является своеобразной интерпретацией трехкупольного храма, отголоском украинской архитектуры XVII в. Сохранилась живопись на парусах и над главным входом.

На стыке трёх областей Украины — Сумской, Полтавской и Харьковской — в Краснокутском районе Харьковской области расположено село Пархомовка.

А в этом селе — «самодеятельный» музей, известный всему художественному миру. В музейной коллекции находится около 6 тысяч экспонатов — подлинники Рериха, Врубеля, Пикассо, Ван Дейка, Бенуа, Кипренского, Левитана…

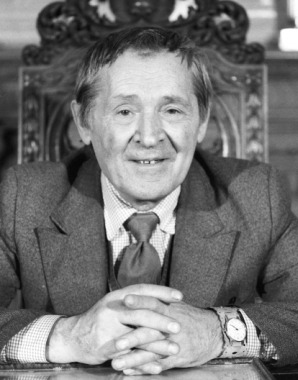

И разве можно себе представить, что все эти сокровища собраны благодаря усилиям простого школьного учителя, Афанасия Федоровича Лунёва?

Из истории музея

В ХVII веке хозяином хутора Пархомовский был полковник Перекрёстов. При Петре I хутор вместе с крестьянами у полковника отняли в пользу государства. Екатерина II подарила село Пархомовку, опять же — вместе с крестьянами, генерал-поручику графу Подгоричани. Пархомовский музей как раз и размещается в особняке графа. Полуитальянец Подгоричани построил нечто в стиле итальянских палаццо и умер, а Пархомовка получила статус государственной экономии. В конце ХIХ века её приобрёл Павел Герасимович Харитоненко, при котором в селе появился сахарный завод — ещё один в его «сахарной империи». А вместе с ним больница и школа для детей рабочих. Эти здания сохранились до сих пор и выполняют те же функции. Когда-то в школьном зале жена Харитоненко дарила местным детям рождественские подарки. Этот зал до сих пор является местом проведения всех торжественных акций.

В ХVII веке хозяином хутора Пархомовский был полковник Перекрёстов. При Петре I хутор вместе с крестьянами у полковника отняли в пользу государства. Екатерина II подарила село Пархомовку, опять же — вместе с крестьянами, генерал-поручику графу Подгоричани. Пархомовский музей как раз и размещается в особняке графа. Полуитальянец Подгоричани построил нечто в стиле итальянских палаццо и умер, а Пархомовка получила статус государственной экономии. В конце ХIХ века её приобрёл Павел Герасимович Харитоненко, при котором в селе появился сахарный завод — ещё один в его «сахарной империи». А вместе с ним больница и школа для детей рабочих. Эти здания сохранились до сих пор и выполняют те же функции. Когда-то в школьном зале жена Харитоненко дарила местным детям рождественские подарки. Этот зал до сих пор является местом проведения всех торжественных акций.

После войны (Великой Отечественной) в Пархомовку приехал Афанасий Фёдорович Лунёв. Он работал в сельской школе учителем истории и стал основателем знаменитого музея. Родился Афанасий Фёдорович в Курской губернии, а род его происходит из архангельских поморов.

Дед Адриан был старообрядцем и в вопросах старой веры экспертом — к нему везли старые книги и иконы, чтобы дал авторитетную оценку. Собственных книг у деда был целый шкаф, причём не только церковных. Афанасий Фёдорович вспоминает раритетное издание поэтической антологии «Цветы», от деда же досталась в наследство книга, напечатанная во Львове самим Иваном Фёдоровым. Вот такой был помор-старообрядец…

Семья Харитоненко немало сделала и для развития искусства в России. В пархомовском музее хранятся репродукции, картины Неверова, Сомова, Серова, на которых запечатлены члены этой семьи. И копии писем и документов, свидетельствующих о заслугах Павла Харитоненко в деле развития и популяризации искусства.

Вот что писал Лунёв: «Я встречал немало крестьян, которые самостоятельно научились читать, и это были люди по тем временам хорошо образованные… Читали редко, но основательно, другими словами, буквально каждая книга служила для дела — самопознания».

Мама Афанасия Лунёва начинала трудовую жизнь в няньках у поповских детей. Вот и вся наука. Но она смогла стать женщиной не только грамотной, но и культурной. Он вспоминает мамины слова: «Ну что ты мусорное читаешь! А «Война и мир» — такая удивительная книга…». Этой удивительной книги тогда не было в школьной программе. Ведь Лев Толстой — граф…

Первый свой урок в пархомовской школе учитель Афанасий Лунёв начал 1 октября 1945 г. Ему тогда было 25 лет. За спиной — 4 года учёбы в Киевском университете и 4 года фашистских концлагерей. Ни книг, ни личных вещей не было. Было чувство ответственности за своих учеников, за детей, которые уже успели хлебнуть горя по-взрослому.

«Смерть для них была привычнее, чем букварь», — сказал когда-то Лунёв о первых своих учениках. Души, отнюдь не склонные к восприятию эстетических ценностей, а учитель хотел видеть их иными.

Параллельно с учительской работой он заканчивал учёбу — был студентом-заочником пятого курса Харьковского университета. Там познакомился с коллегой, тоже сельским учителем Яковом Красюком. Оказалось, что в своей школе Красюк уже создал музей, идея которого у Лунева только начинала формироваться. Это была историческая экспозиция, охватывающая период от древних веков до последней войны, с привязкой именно к этой местности, к конкретному селу. Было это в 1954-м. Так случилось, что Яков Красюк скоропостижно скончался, а Лунев просто не мог не продолжить его дело. Он перенёс идею в Пархомовку, сумев заинтересовать учеников историей родного села. Дети бросились собирать всякую старину, постепенно расширяя круг поисков на соседние сёла. Подключились взрослые. Так стали появляться первые экспонаты — каменный топор, наконечники, древняя кольчуга, старинное оружие. В школьном классе 1 сентября была открыта первая экспозиция. Сюда же Афанасий Лунёв принёс и свои личные приобретения — картины Ярошенко, Аргунова, этюды Карла Брюллова.

Но откуда же картины, стоящие целое состояние?.. Страсть к коллекционированию у Лунёва была ещё до войны. Но поначалу его интересовали только книги. А поселившись в Пархомовке, он познакомился с харьковской барахолкой при Благовещенском рынке (по-харьковски — на Благбазе). Эту торговую структуру прикрыли в начале 50-х, но сразу после войны она процветала. Здесь было всё, причём в самых неожиданных сочетаниях. Рядом с гвоздями мог продаваться старинный фарфор, иглы для примусов и раритетные книги…

У большинства людей все мысли были о хлебе насущном, поэтому предметы искусства продавались дёшево. На этой барахолке Лунёв приобрёл картины «Кавказский пейзаж» Ярошенко и «Сбор водорослей в Бретани» Гомеса, там же однажды набрёл на акварели братьев Александра и Альберта Бенуа. Старик-продавец ещё поинтересовался: «Скажите, эти картины будут висеть в хорошем доме?». Лунёв его заверил, что в подходящем. Школьный музей был очень хорошим домом для этих акварелей и многого другого.

Был случай, когда Афанасий Лунёв поехал покупать для себя костюм, а вернулся с картинами. Истратил три учительские зарплаты — деньги, которые долго копились. Семья, нужно сказать, не всегда была довольна его поведением.

Сам же о себе Лунёв говорил:

Я человек скуповатый. Мне всегда было жалко тратить деньги на одежду, обувь, еду… Но уж если меня интересовала какая-нибудь книга, или картина, или, скажем, народная игрушка, эти вещи никогда не казались мне слишком дорогими…

И ещё из воспоминаний создателя музея:

Голод стоял, а я студентом был. Мог не пообедать, а книжку купить должен был. Иконку. Чашечку фарфоровую. Акварель. На базар пойдёшь махорку покупать, а там в одном ряду гвозди ржавые, а рядом — акварель Александра Бенуа…

Однажды в пархомовской школе он устроил выставку репродукций картин Третьяковской галереи. На ней побывало всё село. Чувствуя интерес людей, Лунёв решился на весьма дерзкое предприятие. Он написал письма известным художникам, руководителям ведущих музеев страны с просьбой помочь сельскому школьному музею с экспонатами. Мотивировал просьбы тем, что тысячи произведений искусства хранятся в музейных запасниках и их никто не видит. Харьковский художественный музей откликнулся одним из первых, а дальше — пошло. Возникла своеобразная цепная реакция. Чем больше художников, коллекционеров, деятелей культуры узнавали о музее в сельской школе, тем больше появлялось экспонатов.

Лунёв давно задумал особую программу эстетического воспитания для школьников, своеобразную факультативную студию. Такая студия родилась и получила название «Радуга». Школьники в ней изучают всемирную историю искусств. История и искусство для Лунева всегда были неразрывны.

О педагоге Лунёве писали много. В 1990 г. 80-тысячным тиражом в московском издательстве «Педагогика» вышла книга Леонида Лернера и Эрнста Маркина «Сколько цветов у «Радуги», или Дни Афанасия Лунёва». Её смели с прилавков. Она интересовала всех ценителей прекрасного — учителей, школьников, их родителей. Из этой книги соотечественники узнали о Луневе.

«Первые понятия о добре в меня вложила мать, — рассказывает он на страницах этого издания. — Она была удивительно самоотверженным человеком. Жила по принципу: чтобы стать богатым, надо как можно больше отдавать. Делилась с людьми всем, что имела. А приобретала взамен духовное богатство. Можно износить и выбросить сапоги, приобрести и потерять золото. Духовность, доброту, человечность, милосердие никогда не износишь, никогда не потеряешь… Помните, как Герцен звал в своём «Колоколе»? «Зову живых!» Кого он звал? Тех, у кого есть живое сердце, живая душа…».

Постепенно наладились связи с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Третьяковской галереей, другими ведущими музеями страны. Новое поколение учеников Лунёва побывало в Дрезденской галерее. А к концу 90-х в пархомовском музее побывало около 1,5 миллиона человек со всего мира. Школьники, занимающиеся в студии «Радуга», могут сами вполне квалифицированно проводить экскурсии.

Кстати, сама коллекция не всегда располагалась в нынешнем здании. Когда к музею пришла первая слава, он располагался в бараке, в тёмных и тесных комнатах. Впервые его показали по телевидению в 1963 году. Явилась съёмочная группа из Харькова. Режиссёр осмотрел барак и сказал: «Нет, здесь снимать нельзя». Присутствовавший секретарь райкома очень расстроился, а Лунёв предложил перенести экспонаты в бывший особняк, где как раз освободилось место. Чтобы не ударить в грязь лицом, местное начальство перед показом решилось временно разместить коллекцию в бывшем помещичьем доме, старинном особняке XVIII столетия. Восемь комнат первого этажа были отданы под экспозицию. А когда съёмки закончились, решительный Лунёв отказался вынести коллекцию из помещения, которое действительно было достойно такого художественного собрания. Когда местное начальство стало «наезжать», то пообещал сообщить в обком, что с ведома районных властей по телевидению показали «липу». Скандала не было. Коллекция осталась в особняке, а в 1987 году под экспозицию отдали и второй этаж здания.

Было в жизни Афанасия Лунёва разное — непонимание, обиды, кляузы.

В 60-е годы прошлого века музей пытались закрыть: советская власть не одобряла икон. В защиту Лунёва выступила газета «Известия». Помог и Союз художников СССР — в Пархомовке проводились выездные дни художника, было написано множество портретов местных жителей.

Вдоволь натерпелся Афанасий Фёдорович и от казённых педагогов, считавших музей и созданную при нём студию «Радуга» рассадниками крамолы. А ещё больше — от грабителей. Случалось и вовсе непоправимое. В конце 80-х годов музей обокрали.

Воры унесли 37 уникальных работ, среди них особо любимую Лунёвым — «Золотоголового мальчика» Аргунова, а также старинные иконы и картины Айвазовского. Из всего похищенного в музей вернулись только три вещи.

«Перечень украденного был передан во все возможные инстанции. Во время очередной поездки в Москву Афанасию Фёдоровичу знакомые художники сказали, что нечто похожее на их экспонаты хранится в МУРе. Как вещи туда попали? В студенческом общежитии в камере хранения африканские студенты оставили свёрток, который потом отказались забрать, даже уезжая на каникулы. Дежурная в конце концов решила посмотреть, что там. Оказалось, две картины, икона и пакет с фотографиями ещё восемнадцати вещей, которые были украдены из Пархомовки», — рассказывает Петр Лунёв, сын Афанасия Фёдоровича.

После инцидента в музее установили два милицейских поста и сигнализацию…

Единственный в СССР школьный музей такого масштаба не охранялся, пока в 1987-м не получил статус государственного, став отделом Харьковского художественного музея.

Как пополнялась коллекция

Вообще об истории некоторых экспонатов в музее рассказывают целые легенды. К примеру, взять портрет кайзера Вильгельма I. Как-то один из школьников нашёл в бабушкином чулане и принёс для музея картину в красивой золочёной рамке. Все посмотрели и решили, что, кроме рамки, заурядная яркая репродукция какого-то пейзажа и гроша ломаного не стоит. Но каково было всеобщее удивление, когда, сняв стекло и вытащив картину из рамки, под бумажной репродукцией обнаружили холст Ленбаха. Как оказалось, картину привёз с войны дед мальчика. Её сперва повесили на стене, а потом бабушка решила, что дети будут бояться изображённого на чёрном фоне седого грозного мужчину, и закрыла кайзера красивой, по её мнению, вырезкой из журнала.

А вот за кольчугой XV века и идти никуда не надо было. Её дети нашли на чердаке графского особняка, в котором разместилась коллекция. Однажды Афанасий Лунёв рассказал своим ученикам, что в селе три года прожил Казимир Малевич. А значит, где-то здесь могут быть спрятаны первые неизвестные работы автора «Чёрного квадрата». Дети перерыли всё село — и нашли! Теперь ранний Малевич висит в Пархомовке. То, что это оригиналы, подтвердили эксперты Эрмитажа.

В музее появились два рисунка, ваза «Сова» и декоративная тарелка «Ныряльщики» — работы Пабло Пикассо. Расщедрился друг художника, журналист и писатель Илья Эренбург. Здесь часто цитируют письмо Ильи Эренбурга художнику:

Извини, Пабло, но твои работы я подарил какому-то деревенскому учителю, в его деревенскую галерею. Я думаю, они там нужнее. Ты меня поймешь.

Ирина Викторовна Щипачёва, правнучка Ильи Эренбурга:

Бабушка рассказывала, что родители Ильи Григорьевича в старости жили в Полтаве. Там умерла его мама, на похороны которой он не успел приехать. Потом бывал там неоднократно и узнал о существовании литературно-художественного музея в маленьком селе Пархомовка на границе трёх областей — Харьковской, Полтавской и Сумской. Тогда и решил подарить музею четыре работы своего друга Пабло Пикассо, в том числе знаменитого на весь мир «Голубя мира». Он любил Украину и никогда не мог забыть, что Киев — его Родина.

Бабушка рассказывала, что родители Ильи Григорьевича в старости жили в Полтаве. Там умерла его мама, на похороны которой он не успел приехать. Потом бывал там неоднократно и узнал о существовании литературно-художественного музея в маленьком селе Пархомовка на границе трёх областей — Харьковской, Полтавской и Сумской. Тогда и решил подарить музею четыре работы своего друга Пабло Пикассо, в том числе знаменитого на весь мир «Голубя мира». Он любил Украину и никогда не мог забыть, что Киев — его Родина.

Многие картины в Пархомовке помечены «автор неизвестен», возле фамилий других художников стоит знак вопроса. Причина — не совсем обычные cпособы пополнения фондов.

Петр Лунёв, сын создателя музея:

Картины, которые изымали, там, на таможнях, и так далее. Они были определённое время… ничьими. И на эту раздачу надо было попасть, и часть коллекции таким путём попадала в Пархомовку.

Из воспоминаний Афанасия Лунёва:

… Знаменитый был книжник, и всё сетовал, что «Леф» у него в неполном комплекте. И когда услышал, что у меня есть, так обрадовался, что отдал Маяковского за эти журналы: «Да забирай — не нужен он мне!..». И Писсаро… Он хотел у меня ещё редкие книжки выменять, дубликаты. Холсты свёрнутые протягивает — вот это подойдет? Я развернул… Писсарро!.. и в душе ахнул. «Вот это пойдёт!»

Кстати, картины музею дарили не только коллекционеры, но и многие известные художники. Здесь рассказывают, что единственный «отказник» — нынче очень модный московский портретист Шилов, а все остальные, к кому обращался Лунёв, в том числе Илья Глазунов («Портрет Герберта Уэльса» и «Портрет Дмитрия Пожарского»), дарили.

Вспоминает А. Лунёв:

Жители Пархомовки и окрестных сёл в дар музею передали две акварели А. Иванова, его этюд «Голова старца» к картине «Явление Христа народу», несколько кавказских пейзажей Н. Ярошенко, натюрморт В. Серова, два пейзажа А. Калама, картину Якоба Рейсдали «Пейзаж с горной рекой и хижиной», «Портрет В.А. Харитоненко» работы И. Репина, пейзаж С. Васильковского «На закате», картину Ораса Верне «Перед боем» и другие.

Жительница села Ольга Лысогоренко, мать одной из учениц Афанасия Фёдоровича, дочь русского генерала Субретьева, который в своё время учился вместе с Деникиным и Пржевальским, была владелицей ценнейших картин. Она передала школьному музею акварели Ярошенко — художника, с которым дружил её отец, а также «Итальянский пейзаж», «На околице итальянского местечка», «Портрет натурщика» Александра Иванова, «Хутор на Киевщине» Шевченко.

В Пархомовке школьники нашли несколько образцов украинской иконописи ХVIII века.

Поддержали ребят и харьковские художники, передав в дар музею более 70 живописных и графических работ, которые и стали основой музея.

А. Лунёв и его ученики установили личные контакты и завели переписку со многими художниками Москвы, Украины, Армении: К. Юоном, И. Ижакевичем, С. Конёнковым, В. Фаворским, М. Сарьяном, Е. Вучетичем, Б. Пророковым, Ю. Пименовым и другими.

Большую помощь в пополнении музея оказали Государственный музей изобразительного искусства им. Пушкина, Эрмитаж, музей Московского Кремля. Художники дарили не только свои, но и работы друзей. К примеру, Фаворский рассылал свои гравюры по многим странам мира, а в обмен художники присылали свои работы — всё это он дарил музею.

Сегодня художественным музеем заведует ученица его основателя — Елена Семенченко. Директором музея Елена Анатольевна стала ещё восьмиклассницей. Вместе с Афанасием Фёдоровичем она работала здесь пятнадцать лет.

Рассказывает Елена Семенченко:

У нас уникальная коллекция графики: одного Фаворского — двадцать работ. За выставку в Германии получил премию и купил нам целую коллекцию современной германской графики. Нас многие опекали. Афанасий Фёдорович и его ученики были в Эрмитаже почётными гостями. Из путешествий всегда возвращались с экспонатами в сумках, с рамами на шее.

Итак, пройдёмся по сельской галерее…

Шишкин, Левитан, Айвазовский, Тарас Шевченко, Серов, Верещагин, Репин, Брюллов — копия «Последнего дня Помпеи», Иванов…

Европейский отдел: Рембрандт Ван Рейн, Антонис Ван Дейк, Неизвестный, Неизвестный, Неизвестный — но, скорее всего, Мурильо.

Итальянское искусство представлено в основном копиями с картин Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана. Из подлинных произведений следует отметить «Мадонну» неизвестного художника ХVI века и гравюру Д. Пиронези «Вид Рима».

Гордость музея — офорты великого голландского живописца Рембранта «Портрет Я. Сикса» и «Портрет раввина». В экспозиции есть картины Ф. Боля, ученика Рембранта — «Портрет девочки» и «Иосиф рассказывает сны», здесь же работа неизвестного художника «Положение во гроб» и полотно Я. Рейсдала «Пейзаж с водопадом». Очень интересна картина испанского художника Б. Е. Мурильо «Кающаяся Магдалина».

Зал № 4 — четыре работы Пикассо, Гоген (если правда), единственный на Украине; Эдуард Манэ (если правда), единственный в странах бывшего СССР; Сезанн, Ренуар, Матисс, Камиль Писсарро.

Ныне только здесь можно увидеть раннюю графику Казимира Малевича, работы Боровиковского, Тропинина, Рериха, Бенуа, Кандинского, а ещё — карандашные рисунки Т. Шевченко «Заброшенная мельница» и «Хуторок». На двух полутораметровых листах ватмана изображены эскизы костюмов, выполненные Маяковским для спектакля «Мистерия-буфф».

Ещё — «Портрет Маяковского» Надежды Леже, офорты Рембрандта, «Нежная любовь» Фрагонара, «Пальмы» Гогена, «Букет цветов» Мане, «Дом под каштаном» Писсарро, «Портрет Жолио-Кюри» Пикассо, подаренный музею Эренбургом, «Парк Лаваль» Шишкина, «Восточный интерьер» Верещагина, «Ручеёк» и «Пейзаж с рекой» Левитана, «Заросший пруд в Домотканово» и «Яблоки» Серова, «Натюрморт» Машкова, «Дама на прогулке» Головина, акварели Александра и Альберта Бенуа, кувшин работы Пикассо, пейзажи Айвазовского и Николая Рериха…

Обращают на себя внимание картины «Портрет мальчика» И. Аргунова, «Монах со свечой» В. Тропинина, «Портрет незнакомки» О. Кипренского.

Полны лирики пейзажи К. Княжицкого, навевает тихую грусть пейзаж С. Васильковского «На закате», буйство красок в портрете Ф. Малявина «Крестьянка в красном».

Из скульптурных произведений привлекает внимание портрет девочки «Ниночка» (мрамор) С. Конёнкова. В коллекции прикладного искусства особо интересны образцы фарфоровых изделий ХVIII века заводов Гарднера.

Есть экспозиция древнерусского искусства. Здесь можно увидеть изделия мастеров Киевской Руси: иконы из металла с перегородчатой эмалью, бронзовые украшения. Интересны памятники книжного искусства и культуры — «Евангелие», изданное Иваном Фёдоровым во Львове, и «Евангелие» начала ХVII века с окладом чеканной работы, Живопись представлена иконами ХV-ХVIII веков, особенно выделяются иконы «Архангел Михаил» и «Святой князь Глеб» (ХVII век).

В музее — гипсовая копия Нефертити, подаренная Дрезденской галереей, подлинный камин эпохи императрицы Екатерины, сохранившийся во дворце генерал-поручика графа Подгоричани.

Есть небольшая археологическая коллекция, собранная в Краснокутском и Богодуховском районах. Это памятники культуры каменного и бронзового века: грубые ручные рубила, тщательно обработанные каменные топоры и молотки, бронзовые серпы. Обращает на себя внимание стилизованное изображение мужской головы из камня — самый древний памятник искусства в музее. Есть скифские наконечники для стрел, кинжал, нож, украшения для сбруи.

В итоге шесть тысяч экспонатов, которые представляют искусство Египта, Японии, Китая, Древней Греции, Европы, двух Америк.

В музее выставлено только четыре копии, всё остальное — оригиналы, утверждают сотрудники сельского музея. Надо проверять — говорят сотрудники музея областного.

Кое-что о подлинности некоторых экспонатов

В музее хранятся полотна французских художников — К. Писсарро («Весна», на снимке вверху), О. Ренуар (этюд «На бале»), П. Гоген (этюд «Пальмы»), П. Сезанн (этюд «Натюрморт со стулом»), А. Матисс («Цыганка) и другие.

Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея:

Я абсолютно уверена, что это не Ренуар. Что касается Писсарро, ну… где-то близко, но сказать «да» твёрдое — я не могу. Сезанн очень сомнительный, очень сомнительный… Я бы не стала так жёстко привязывать фамилию Гогена к пейзажу, который представлен в Пархомовке. Пейзаж изумительный по красоте, по колориту, но для того чтобы сказать, что это Гоген — нужно доказывать.

То, что относительно подлинности некоторых работ у специалистов есть сомнения, по словам заведующей музеем Елены Семенченко, неудивительно, потому что когда дарили картины, никто особо не заботился об их экспертизе:

Сейчас ведётся атрибуция этих работ, инвентаризация, и мы не можем с точностью утверждать, что это Поль Гоген, Эдуард Мане. Действительно стоит там знак вопроса, и мы над этим работаем, нужно подтверждение.

Синие «Пальмы» вызывают много споров среди специалистов, однако установить — действительно ли это кисть Гогена, музею пока не по карману, экспертиза стоит слишком дорого.

А вот для учеников местной школы вопрос оригинальности Гогена — не принципиальный.

Подлинность Кандинского и Малевича специалисты «Эрмитажа» уже подтвердили. Казимир Малевич, классик мирового авангардизма, автор «Чёрного квадрата» — вырос в Пархомовке. Его отец здесь управлял сахарным заводом. В Пархомовке помнят его худеньким любознательным мальчиком — здесь он учился в школе, делал свои первые творческие шаги.

Сами пархомовцы над тем, копии или оригиналы находятся у них в музее, особо не задумываются. Говорят, что если бы не такой чудак, как Афанасий Лунёв, не видать им вовек высокого искусства.

В последние годы жизни Афанасий Фёдорович никуда не ходил, никого не принимал и ничего не видел. У него была катаракта. Человек, обладавший «здоровым видением» прекрасного и предлагавший «мальчишкам и девчонкам, а также их родителям» любоваться шедеврами, словно ушёл во «внутреннее зрение», аскетичное, одинокое.

В последние годы жизни Афанасий Фёдорович никуда не ходил, никого не принимал и ничего не видел. У него была катаракта. Человек, обладавший «здоровым видением» прекрасного и предлагавший «мальчишкам и девчонкам, а также их родителям» любоваться шедеврами, словно ушёл во «внутреннее зрение», аскетичное, одинокое.

«Кое-что западало и в меня, — зафиксировали слова Лунёва авторы московской книги, — но я не раз признавался ученикам, что, к сожалению, настолько невежественен, что не знаю, успею ли подняться на такую высоту, когда смог бы сказать: „Я уже не невежда, но пока ничего не знаю“. А ведь жизнь моя прошла в основном за чтением, больше всего денег в жизни я истратил на книги, но всё время, каждый миг жизни убеждаюсь, что очень мало знаю. Тут никакого кокетства нет и это не игра в сократовский афоризм…».

Афанасий Лунёв из Пархомовки достоин быть увековеченным в камне или металле у себя на родине, в родном селе. Наверное, так и будет. Ведь почти всех, кто живёт сегодня в Пархомовке, знакомил с искусством Афанасий Фёдорович, выходец из старообрядческой курской семьи…

Он умер 7 февраля 2004 года.

Скандал вокруг музея

В украинских СМИ появились публикации о том, что в Харьковской области за 26 тыс. грн. был продан Пархомовский сахарный завод со зданием музея вместе с коллекцией.

17 апреля директор Харьковского художественного музея Валентина Мызгина опровергла эту информацию и заявила о своём намерении подать заявление в прокуратуру по поводу публикации этой статьи. Пархомовский музей является отделом Харьковского художественного музея, как и раньше. Коллекция насчитывает 2801 экспонат основного фонда и 3609 — научно-вспомогательного.

«Да, это правда, что здание музея продано, — рассказывает директор музея Елена Семенченко. — Здание за всю его 50-летнюю историю никогда не принадлежало самому музею, а было на балансе Пархомовского сахарного завода».

Старинный особняк конца 18-го века, памятник архитектуры, случайно купила частная фирма вместе с Пархомовским сахарным заводом. Когда-то сахарный завод тоже принадлежал государству. А потом обанкротился и попал в частные руки. А вместе с заводом — и здание музея. Автоматически, как утверждают бизнесмены.

В завещании основателя музея Афанасия Лунёва — единственное условие: уникальная коллекция должна всегда оставаться в Пархомовке. Его сын, Пётр Лунёв, сегодняшнюю ситуацию называет аферой. Предприниматели, говорит он, не могли не знать, что выкупили музей.

Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея: «Сумма там совершенно изумительная была указана, как выяснилось потом, там кто-то даже из жителей Пархомовки говорил: да за такую сумму и я купил бы этот дом…».

Как говорит Валентина Мызгина, многие эксперты датируют здание по стилевым особенностям его архитектуры концом ХIХ века. И здание, хотя и входит в перечень архитектурных памятников, в список объектов, не подлежащих приватизации, не попало. Так что, в принципе, продавать его можно было. Другое дело — за сколько. Потому что и при такой датировке его цена много выше пресловутых 26 тысяч.

По реестру заводского имущества это здание числилось как контора — в давние советские времена в нём располагалось заводоуправление. Как «контору» его и оценили. Хотя и для «конторы», представляющей собой вместительный двухэтажный особняк, стоящий отдельно, за территорией завода, оценка явно слабовата. Такова особенность этой сделки (а, по мнению некоторых — аферы века) на харьковской земле.

Безусловно, надо согласиться, что покупатель (это частная компания НВФ «Синтал-Д», принадлежащая киевскому бизнесмену г-ну Н. Толмачёву) мог и не знать, что там скрывается за названием «контора». Но предположение, будто этого не знал продавец — государство в лице местной власти — это сущий бред. Потому что здание «конторы» благодаря тому, что в нём хранится, давно заслужило мировую известность.

Здание Пархомовского историко-художественного музея останется собственностью частной фирмы «Синтал-Д». Старинный особняк, где сейчас хранится уникальная коллекция Афанасия Лунёва, руководство «Синтал-Д» собирается передать Харьковскому художественному музею в долгосрочную аренду. Но продавать или дарить здание — даже государству — бизнесмены не собираются.

«Косметический ремонт обошёлся втрое дороже, чем оценили стоимость здания. Но для достойных условий хранения коллекции нужно значительно больше», — говорит нынешний владелец музея Николай Толмачёв. Он сообщил, что целостный имущественный комплекс Пархомовского сахарного завода был приобретён на открытом аукционе 4 марта 2004 г.

Генеральный директор НПФ «Синтал-Д» подчеркнул, что с момента приобретения завода на предприятие не поступило ни одного предложения со стороны государства и местных властей по поводу совместного ремонта и содержания музея, несмотря на то, что коллекция полотен уникальна. Поэтому «Синтал-Д» принял решение самостоятельно разработать проект ремонта и реконструкции здания музея, для того чтобы оно стало пригодным для хранения коллекции. Полотна, которые находятся в помещении музея, принадлежат Харьковскому художественному музею. «Компания приобрела исключительно здание, но никак не полотна, которые являются достоянием нации», — подчеркнул Н. Толмачёв.

Как отметил гендиректор, «с музеем у нас нет никаких договорных отношений по поводу содержания картин. Музей ни разу не обращался к нам. Создаётся впечатление, что полотна не являются ценностью для государства». По словам Н. Толмачёва, компания с удовольствием бы выступила меценатом в реставрации картин, однако не имеет на то прав.

Превращать сельскую галерею на частный арт-хауз бизнесмен не собирается. Как и раньше, музей принимает посетителей.

Валентина Мызгина — директор Харьковского художественного музея, которому принадлежит Пархомовская экспозиция, уверена, что новые хозяева ей не повредят. Поэтому переносить коллекцию в город или закрывать музей потребности нет.

Истинную стоимость картин, собранных в Пархомовском музее, никто озвучить не рискует. Одна часть исследователей не называет точную цифру, высказывая сомнения в подлинности некоторых картин. Другие просто боятся обнародовать точную сумму. Но и первые, и вторые не исключают, что стоимость собранных в сельском музее раритетов по нынешним временам исчисляется десятками миллионов долларов.

Один из местных жителей иронически заметил, что это дело темнее самого «Чёрного квадрата» Малевича.

Палома, май 2006 года

Дайджест публикаций об историко-художественном музее в Пархомовке подготовлен по материалам украинских СМИ, в частности: газета «Зеркало недели», № 35, 8—14 сентября 2001 г., «Комсомольская правда» от 23 сентября 2005 г., «2000» от 28 января 2005 г., «Панорама» (г. Сумы), а также сообщений информационных агентств и газет Харькова в апреле 2006 года.