Читать статью «Милость на гнев»

Это здание находится в самом центре Москвы, совсем недалеко от «Детского мира», на углу Варсонофьевского переулка (на снимке он слева) и улицы Большая Лубянка. Внутри него нет квартир: здание изначально было спланировано как офисное. До революции тут располагалось страховое общество «Якорь», от которого внутри, где-то под парадной лестницей, в полуподвале, осталось уютное и просторное помещение, в котором так удобно было хранить всякие страховые бумаги. В 1918 году именно в это здание переехала из Петрограда Всероссийская Чрезвычайная комиссия — самая первая «Лубянка» располагалась именно здесь.

Именно здесь находился первый московский кабинет Председателя ВЧК Дзержинского, о чём и сегодня ещё напоминает мемориальная доска на стене (на снимке её прикрывает рекламный щит).

С тех давних пор стены этого старого здания много чего перевидали. Едва ли кто скажет, жизнь скольких людей оборвалась именно здесь — и в «помещении где-то под парадной лестницей», и в небольшом внутреннем дворике, и в соседнем по Варсонофьевскому переулку гараже.

Именно здесь — и именно так — закончилась и та история, о которой я хочу сегодня рассказать.

Тёмное дело… Ну да, тёмное! Совершенно необъяснимая, иррациональная, беспрецедентная даже по тем временам таинственность сопутствовала ему с самого начала. Относящиеся к нему бумаги впоследствии были уничтожены, но самых важных документов и вовсе никогда не было. Да что там говорить: по воспоминаниям действующих лиц невозможно со всей определённостью назвать даже год, когда всё это произошло…

Так что же нам теперь известно об этом «тёмном деле»? Постараемся дать ответ, сопоставляя различные документы, никого заранее ни в чём не обвиняя и, по возможности, беспристрастно.

1. «Однажды меня вызвал Сталин…»

Читатели, знакомые с нашей статьёй «Милость на гнев», вероятно, помнят, что в 1929 году Григорий Кулик уже несколько лет занимал ту самую должность начальника ГАУ РККА, на которой он вновь оказался (и на которой, между прочим, и стал потом маршалом) только лишь после своего возвращения из Испании. В той статье было ещё отмечено, что в конце 1929 года Кулика ждало неожиданное и резкое понижение: вначале его вывели в резерв, вкатили ему партийный выговор, а спустя несколько месяцев, в апреле 1930 года, сделали (впрочем, ненадолго) всего лишь командиром дивизии.

А причина всех этих неприятностей заключалась, по большому счёту, опять-таки в том, что Кулик предпочитал всегда быть самим собой — и в личной жизни тоже. Ещё в 1921 году он весьма опрометчиво женился на Лидии Пауль, дочери зажиточного обрусевшего немца, с которой познакомился в Ростове-на-Дону. В 1929 же году, когда кулаки-мироеды превратились в главного классового врага, ему всё это и припомнили. И, очевидно, весьма убедительно порекомендовали срочно исправить эту досадную биографическую оплошность.

И он её «исправил» — так, как сумел. Это оказалось сделать тем более легко, что он встретил женщину, в которую, видимо, не на шутку влюбился. Вспоминает Валентина Кулик-Осипенко, его и Лидии Пауль дочь, которой в 1930 году было восемь лет (записал Владимир Карпов):

Она действительно была очень красивая. Такая женщина — никто не мог пройти мимо, не обратив внимания! Отец познакомился с ней, кажется, на курорте. И вот в 1930 году разгорелась такая любовь, что оба оставили свои семьи. У Киры Ивановны тоже был муж и сын Миша. Она всё бросила и пришла к отцу.

Я с мамой была в санатории. Вернулись в Москву, а в квартире новая жена у папы! […]

Позднее отец добился через Ворошилова, чтобы нам с мамой дали две небольшие комнаты в общей квартире, недалеко от станции метро «Бауманская».

А фамилия у Киры Ивановны была Симонич. Она не скрывала (да и сам Кулик был в этом уверен), что является дочерью графа. Вот что пишет по этому поводу писатель Владимир Карпов:

Из различных источников я собрал некоторые подробности о Кире Ивановне Кулик.

Отец её — Симонич, обрусевший серб. Имел титул графа, был предводителем дворянства в Польше, служил начальником царской контрразведки в Гельсингфорсе, расстрелян ВЧК в Сестрорецке в 1919 году. Мать — Симонич, урождённая Сульцина, казанская татарка, после расстрела мужа жила в Петрограде, где содержала кафе, в котором прислуживали её дочери — Александра, Нина, Татьяна и Кира.

В 1925 году в Киру влюбился и женился на ней богатый нэпман Ефим Абрамович Шапиро. Прожили они недолго — в 1928 году Шапиро был арестован и выслан в Сибирь. Кира поехала с мужем в ссылку и там родила сына Михаила. Летом 1929 года они вернулись из ссылки.

Как говорится, ну и дела… После дочери немецкого кулака-мироеда — дочь расстрелянного жандарма-графа. Исправил анкету, называется…

Вообще говоря, графский род Симоничей был довольно известен в России. Он берёт своё начало от Ивана Осиповича Симонича, уроженца Далмации (историческая область, находящаяся, правда, не совсем в Сербии, а на территории современной Хорватии и Черногории). В рядах наполеоновской армии он оказался в России, попал в плен и потом как-то здесь прижился, в 1816 году поступил на военную службу, участвовал в русско-турецкой войне, достиг немалых чинов и орденов и вскоре после убийства Грибоедова был даже русским посланником в Персии. Известно, что у него были сыновья — Константин и Николай, известно также имя его внука, графа Николая Николаевича Симонича, петербургского литератора.

Интересно, что в дневниках блестящего русского поэта Михаила Кузмина есть вот такая запись, датируемая июнем 1934 года:

Котирующиеся женщины. Совсем особые. Это не красавицы, не кокотки, но есть и от красавиц, и от кокоток, и от Торгсина. Но сразу видно, что линия взята на какое-то «содержание». Сёстры Симонич, сёстры Тернавцевы, жена Лавренёва, жена Саянова, Лиля Брик, теперь стала Глебова, Марина Бок — явно с котировкой. Есть много женщин и красивее, и богаче, которые этого впечатления дорогих красавиц не производят. А те часто почти уроды.

Глеб Морев, готовивший публикацию дневников Кузмина, по поводу упомянутых тут «сестёр Симонич» сделал такое примечание:

Вероятно, дочери графа Николая Николаевича Симонича, до 1917 года — литератора, сотрудника «Санкт-Петербургских ведомостей», и графини Елизаветы Константиновны Симонич (1866—?), в 1930-х годах преподавательницы музыки.

Если мы поверим одновременно и Владимиру Карпову, и Глебу Мореву, то получается, что Ленинград был буквально переполнен «сестрами Симонич»: четверо из них были Ивановны (среди них была и Кира, мать их звалась Мария Романовна, и была Мария Романовна купеческой дочкой, и содержала она в Петрограде кафе, в котором «прислуживали» её дочери), тогда как у неизвестного количества других, с отчеством Николаевна, мать была графиней Елизаветой Константиновной, далеко не молодой уже преподавательницей музыки, и они были хорошими знакомыми поэта Кузмина, находившего в них определённый «класс».

Возможно, что Глеб Морев неправ и что отцом кузминских «сестёр Симонич» был некий граф Симонич по имени Иван. Это, конечно, не исключено, только с той поправкой, что в 1934 году Кузмин мог знать всего лишь двух «сестёр Симонич»: Кира Ивановна к тому времени давно уже проживала в московской квартире Кулика, а ещё одна сестра в конце 20-х годов эмигрировала в Италию, куда в 1929 году перетянула и свою мать, графиню Марию Романовну, купеческую дочку.

Но возможно, впрочем, что Глеб Морев оказался здесь «неправ» лишь потому, что он просто не смог отыскать никаких следов графа Ивана Симонича, предводителя дворянства в Польше и гельсингфорсского высокопоставленного конрразведчика, расстрелянного чекистами… Вообще, приведённые выше «подробности», собранные писателем Владимиром Карповым «из различных источников», вызывают немало недоумённых вопросов. Например, о причинах того, что графиня Кира Ивановна Симонич без колебаний стала супругой некоего Ефима Абрамовича Шапиро…

Короче говоря, истинное происхождение новой жены Григория Кулика нельзя, по-видимому, считать абсолютно ясным. Но нам достаточно того, что сама она отнюдь не скрывала, что её отцом является расстрелянный граф и что её мать и сестра проживают в Италии.

Дочери Кулика Валентине новая жена отца, судя по воспоминаниям, очень нравилась. Вначале Валентина жила с матерью, но с 1938 года, когда у той вновь стала складываться личная жизнь, Кира попросту забрала её в их с Куликом квартиру. Её родная мать — не возражала…

Вот как Валентина Кулик-Осипенко характеризовала Киру писателю Владимиру Карпову:

Кира была не просто красивая, а очень красивая. И ещё в ней была та самая изюминка, которая даже некрасивую женщину делает привлекательной. Вот такое в ней неотразимое сочетание получалось: красота и обаяние. […] Мужчин как магнитом притягивала: артисты, писатели, музыканты и другие знаменитости вокруг неё постоянно кружили. Ей это нравилось. Любила быть в центре внимания.

Не будем забывать, что по долгу службы Григорию Кулику очень часто приходилось бывать в различных командировках, иногда — как в случае с Испанией — довольно длительных. Трудно сказать, насколько Кира, «притягивавшая мужчин как магнит», была ему верна — или, точнее, насколько она была благоразумна.

Скорее всего, она была порой не очень благоразумна. Ещё в 1939 году соответствующие органы располагали информацией, что Кира Симонич тайно встречается с главным режиссёром Большого театра Борисом Мордвиновым и, по всей видимости, является его любовницей. Заслуженный артист РСФСР Борис Аркадьевич Мордвинов (его настоящая фамилия — Шефтель) был очень талантливым режиссёром и заметной фигурой в театральном мире Москвы. К своим сорока годам он уже имел за плечами несколько лет плодотворной работы в Музыкальном театре Немировича-Данченко и в Большом театре, а в том же 1939 году стал профессором Московской консерватории. Кира Симонич познакомилась с ним — по его же собственным словам — в июле 1939 года и тоже на курорте (только теперь в роли мужа выступал уже Григорий Кулик, а не Ефим Шапиро). Забегая немного вперёд, скажу, что легкомысленный «курортный роман» с Кирой Симонич весьма круто изменил всю дальнейшую — и личную, и творческую — судьбу Бориса Мордвинова.

Скорее всего, она была порой не очень благоразумна. Ещё в 1939 году соответствующие органы располагали информацией, что Кира Симонич тайно встречается с главным режиссёром Большого театра Борисом Мордвиновым и, по всей видимости, является его любовницей. Заслуженный артист РСФСР Борис Аркадьевич Мордвинов (его настоящая фамилия — Шефтель) был очень талантливым режиссёром и заметной фигурой в театральном мире Москвы. К своим сорока годам он уже имел за плечами несколько лет плодотворной работы в Музыкальном театре Немировича-Данченко и в Большом театре, а в том же 1939 году стал профессором Московской консерватории. Кира Симонич познакомилась с ним — по его же собственным словам — в июле 1939 года и тоже на курорте (только теперь в роли мужа выступал уже Григорий Кулик, а не Ефим Шапиро). Забегая немного вперёд, скажу, что легкомысленный «курортный роман» с Кирой Симонич весьма круто изменил всю дальнейшую — и личную, и творческую — судьбу Бориса Мордвинова.

Да, Кира Симонич была порой не очень благоразумна. Помните, в статье «Милость на гнев» мы упоминали то празднование дня рождения Кулика, которое почтил своим присутствием сам Сталин и которое Иван Козловский столь недвусмысленно датировал ноябрём 1939 года? Козловскому припомнился и такой вот эпизод того вечера:

Я сидел за пианино в соседней со столовой комнате и напевал Сталину шутливые песенки, что-то вроде «Ах, милашка, скинь рубашку». Мы все к тому времени изрядно выпили, и я мог себе позволить такие шутки.

Вдруг вошла в эту комнату Кира Ивановна и прямо к Сталину, и начинает с ним так говорить, как будто они давние знакомые. Они даже отошли от пианино. Я краем уха слышал, что Кира говорила о своём брате Сергее, бывшем офицере белой армии. Он в то время находился где-то в лагерях. Кира очень настойчиво просила Сталина помочь спасти её брата.

Я понял, что лишний при этом разговоре, и потихоньку ушёл из комнаты, оставив их наедине.

Если этот разговор действительно имел место (а уж кому-кому, но Козловскому не верить лично у меня нет оснований никаких), то Кира, вероятно, явно переоценила силу своего личного обаяния и перешла некую невидимую грань, переходить которую она, будучи женой Кулика, не имела никакого права. Несомненно, в глазах Сталина она проявила себя слишком самостоятельной фигурой, настоящей ахиллесовой пятой, слабостью своего мужа. Ибо на одной чаше весов были её сомнительное происхождение, компрометирующие родственные связи, размашистый образ жизни и явное преувеличение своей собственной значимости, тогда как на другой чаше было лишь одно-единственное: то, что она носила фамилию старого сталинского соратника и, быть может, друга…

Что же касается сути той просьбы, с которой Кира обратилась тогда к Сталину… Знаете, во многих книгах говорится (уж и не знаю, на основании каких источников), что у Киры были два брата, которых-де арестовали и отправили в лагеря. В опубликованных в настоящее время списках жертв политических репрессий я обнаружил двух человек по фамилии Симонич (которые, к тому же, имели ещё и отчество Иванович):

Симонич Константин Иванович

Родился в 1907 г., г. Ленинград; русский; образование среднее; б/п; ответств. исполнитель строительного управления Свеклотрактороцентра. Проживал: Москва, Б. Ржевский пер., 11-18.

Арестован 4 февраля 1933 г.

Приговорён: Коллегией ОГПУ 28 мая 1933 г., обв.: шпионаже и подготовке теракта.

Расстрелян 21 августа 1933 г. Место захоронения — Москва, Ваганьковское кладбище. Реабилитирован в январе 1989 г. на основании ст.1 УПВС

Симонич Сергей Иванович

Родился 03.1910, г. Козеницы Радомской губ.; русский; образование среднее; б/п; инструктор физкультуры на агитационном пароходе Наркомата водного транспорта СССР. Проживал: Москва, ул. Суворовская, д.27, кв.2.

Арестован 26 июля 1937 г.

Приговорён: Комиссией НКВД СССР и прокурора СССР 23 сентября 1937 г., обв.: к.-р. агитации и пропаганде.

Расстрелян 23 сентября 1937 г. Место захоронения — место захоронения — Москва, Донское кладбище. Реабилитирован 8 сентября 1989 г. Прокуратурой г.Москвы

Если это и есть братья Киры Ивановны, то, во-первых, ни в каких лагерях они быть не могли, потому что практически сразу же были осуждены и расстреляны. Во-вторых, ни один из них не мог быть «офицером белой армии» — просто в силу возраста. В-третьих, обращаться к Сталину по поводу Сергея не имело в ноябре 1939 года никакого смысла: Сергей Симонич к тому времени уже два года как был мёртв — хотя, разумеется, Кира могла тогда этого и не знать…

Лично для меня представляется несомненным: Сталина тогда чрезвычайно встревожило то обстоятельство, что его старый и верный соратник, которому он, видимо, доверял, которому он только что, менее года назад, присвоил звание командарма 1 ранга, которого он выдвинул на высокий пост начальника ГАУ Красной Армии и назначил заместителем наркома обороны Ворошилова, — что такой-то вот человек попал, по-видимому, в очень дурную компанию, став, грубо говоря, не просто подкаблучником, но подкаблучником у женщины обаятельной, сильной, решительной, слишком самостоятельной, привыкшей быть в центре внимания — и неумной.

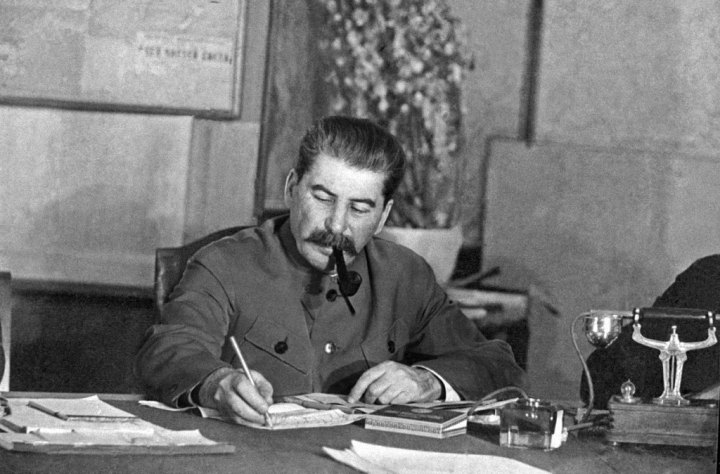

Но Козловский подметил правильно: приближалось 30 ноября. Кровопролитная, изобилующая неприятными неожиданностями война с Финляндией, по итогам которой, как мы знаем, Григорий Кулик стал 21 марта 1940 года Героем Советского Союза. Некоторое время у Сталина, видимо, просто не доходили руки до какой-то там Киры Симонич. Но уже в апреле 1940 года у него с Куликом состоялся на этот счёт серьёзный разговор. Десять лет спустя, в августе 1950 года, во время судебного заседания, Григорий Кулик рассказал по этому поводу следующее:

Однажды меня вызвал Сталин и сказал, что имеются сведения о том, что моя жена связана с итальянцами, и предложил мне с ней разойтись.

После этого я с Симонич был на первомайском параде…

Вероятно, тот разговор старых боевых соратников получился бурным. На предложение Сталина Григорий Кулик, вероятно, прямым согласием не ответил. Он не только появился с Кирой на первомайском параде, но и, по воспоминаниям Валентины Кулик-Осипенко, привёл жену на состоявшийся сразу после праздника торжественный приём в Кремле:

Зал был переполнен людьми, один другого знаменитее! Я была на седьмом небе. Ни ко мне, ни к Кире Ивановне Сталин не проявил никакого внимания, даже не подошёл. Скользнул раз-другой взором в нашу сторону, ну, может быть, на секунду задержался, не дольше. А может быть, мне это показалось, а он смотрел так же, как и на всех.

Не знаю. Не могу утверждать. Только это был последний приём в жизни Киры Ивановны. Через два дня она исчезла…

Итак, Кулик отказался последовать дружескому совету Сталина. Хочу напомнить, что к тому времени уже наверняка было принято решение присвоить Кулику Григорию Ивановичу звание Маршала Советского Союза… Сохранились кадры кинохроники, на которых Григорий Кулик уже Герой Советского Союза, но ещё не маршал. Стало быть, тот самый апрель… О чём же он думает, слушая чьё-то выступление?..

«Через два дня она исчезла»… В 1950 году Григорий Кулик употребил то же самое слово:

…а 5 мая в 11 часов она исчезла. Я предполагал, что её арестовали, но когда я зашёл к Берии, он мне сказал, что нет. После этого я сразу заявил в ЦК.

Именно так: Кира Симонич попросту исчезла, исчезла без следа. Вышла к стоматологу — и исчезла. Муж весь день безуспешно разыскивал её по московским больницам. По его обращению был официально объявлен всесоюзный розыск Киры, который оказался безрезультатным и был окончательно прекращён лишь многие годы спустя.

А через два дня после исчезновения жены Григорий Кулик стал Маршалом Советского Союза.

Дальше — одни лишь факты, да и то очень кратко. В последующие месяцы Григорий Кулик с головой погрузился в работу. У себя дома он познакомился с Ольгой Михайловской, подругой, одноклассницей и ровесницей своей дочери. В октябре 1940 года сыграли свадьбу. Жениху было 50 лет, невесте — 18. Я не могу с уверенностью сказать, был ли на той свадьбе Сталин. Говорят кое-где, что-де был и что даже пожелал молодым жить долго и счастливо…

2. «До её побега из СССР…»

Через десять дней после исчезновения Киры Симонич, 15 мая 1940 года, был арестован Борис Мордвинов. Четыре года спустя, в письме на имя Сталина, он так обрисовал случившееся с ним («История империи «Гулаг», глава 11):

15 мая 1940 года моя жизнь оборвалась. В результате курортного знакомства в июле 1939 года с семьёй и, в частности, с женой одного крупного военного начальника и в связи с неизвестной мне до сих пор причиной, 15 мая 1940 года я был арестован и по решению ОСО НКВД был отправлен в Воркутский ИТЛ сроком на 3 года без лишения прав, без конфискации имущества, с правом переписки. Совершенно подавленный этим фактом, я был некоторое время в состоянии невменяемости…

На три года, без лишения прав, без конфискации имущества, с правом переписки… Другими словами, предъявить Мордвинову сколько-нибудь серьёзные обвинения следователи из НКВД тогда либо не смогли, либо не имели на то особого желания. Его просто «посадили». Просто так. Из принципа. Ну, не выпускать же его, в самом деле, раз уж взяли?..

Полностью отбыв свой трёхлетний срок ещё к июню 1943 года, Борис Аркадьевич Мордвинов в сентябре 1944 года просил Сталина помочь ему «вернуться к подлинной творческой жизни». Из секретариата Сталина его письмо переадресовали в НКВД, Берии. В декабре 1944 года по этому письму в аппарате НКВД была подготовлена справка, в которой говорилось следующее:

Мордвинов-Шефтель Б. А., работая главным режиссером Государственного академического Большого театра СССР, был арестован 15 мая 1940 года следчастью ГЭУ НКВД СССР.

Обвинялся в том, что будучи знаком с женой начальника Главного Артиллерийского Управления Красной Армии Кулика Г. И. — Кулик Кирой Ивановной, в продолжении нескольких месяцев до её побега из СССР имел с ней подозрительные по шпионажу конспиративные встречи.

Будучи допрошенным по существу предъявленного обвинения, Мордвинов-Шефтель в наличии преступного характера встреч с Кулик К. И. виновным себя не признал, но не отрицал самого факта этих встреч и их конспиративный характер.

Ну да: ввиду предъявленных ему неопровержимых доказательств перепуганный Мордвинов сразу же сознался в том, что имел преступно-тайную связь с женой без ведома её мужа. При этом, однако, он упорствовал в том, что инкримирируемая ему связь, несмотря на её тайный характер, была не совсем шпионской…

Только кто ж ему поверит, правда?.. Читаем справку дальше:

Осуждён Особым Совещанием при НКВД СССР 12 апреля 1941 года за шпионские связи к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года.

Наказание Мордвинов-Шефтель отбывал в Воркутском исправтрудлагере НКВД, освобождён из-под стражи в 1943 году и работает в лагере по вольному найму в качестве Главного режиссёра театра Воркутуголь.

А заканчивалась та справка ссылкой на мнение лагерных оперативников, которые (видимо, для порядка) глухо намекали на некие свежие прегрешения Мордвинова. В итоге Лаврентий Берия наложил на письмо свою краткую резолюцию: «Заставить работать».

Только лишь в 1946 году Борис Мордвинов получил, наконец, возможность уехать из Воркуты. Он работал потом в Сыктывкаре, в Саратове, в Минске. Поставив спектакль, который был отмечен Сталинской премией, Мордвинов вновь попросил разрешения вернуться в Москву. Декабрьской ночью 1953 года, сразу после приезда, он умер в своей московской квартире — отказало сердце…

Окончание статьи «Тёмное дело»