В 2007 году исполнилось 75 лет со дня премьеры «Голубого света» — первого фильма Лени Рифеншталь. В этом фильме она выступила в качестве режиссёра, продюсера, сценариста (совместно с Белой Балашем) и исполнительницы главной роли. Фильм получил хорошую прессу, был отмечен наградой на Венецианском фестивале. Поздравительные телеграммы, среди прочих знаменитостей, прислали Чарли Чаплин и Дуглас Фербенкс.

Оглядываясь на прожитые годы, Лени Рифеншталь обратила внимание на символичность своего первого и такого романтического фильма:

В «Голубом свете» я, словно предчувствуя, рассказала свою позднейшую судьбу: Юнта, странная девушка, живущая в горах в мире грёз, преследуемая и отверженная, погибает, потому что рушатся её идеалы — в фильме их символизируют сверкающие кристаллы горного хрусталя. До начала лета 1932 года я тоже жила в мире грёз…

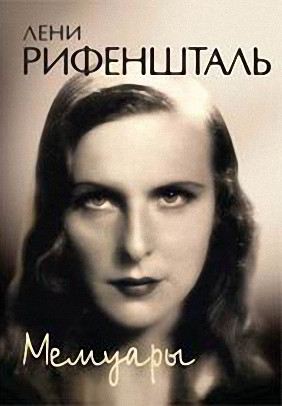

Эти строки взяты из книги её воспоминаний, которая в 2006 году, хоть и мизерным тиражом в 3000 экземпляров, но вышла, наконец, в переводе и на русский язык (Лени Рифеншталь, Мемуары: Пер. с нем. Москва: «Ладомир», 2006. — 699 с.).

Книга неплохо подготовлена к печати и прекрасно издана. Читать мемуары Лени Рифеншталь необычайно интересно, потому что написала их, безусловно, незаурядная женщина. О ней мы уже писали ранее в статье «Лени Рифеншталь — великая и ужасная». За что бы она ни бралась — она во всем стремилась к совершенству, и ей всё удавалось. Абсолютный талант. Мне, в общем, нечего добавить к следующим словам В. Ф. Колязина из послесловия к русскому изданию «Мемуаров»:

… Останься она только танцовщицей, — и слава её, верно, могла бы соперничать со славой великолепных Мари Вигман или Грет Палукки. Продолжи путь киноактрисы, на чём настаивали Йозеф фон Штернберг и другие режиссёры, — и ей было бы по силам затмить саму Марлен Дитрих…

… Останься она только танцовщицей, — и слава её, верно, могла бы соперничать со славой великолепных Мари Вигман или Грет Палукки. Продолжи путь киноактрисы, на чём настаивали Йозеф фон Штернберг и другие режиссёры, — и ей было бы по силам затмить саму Марлен Дитрих…

Не свяжись она так близко и так фатально с фюрером и не прервись из-за этого её блестящая карьера кинодокументалиста, — и «школа Рифеншталь» могла бы так же конкурировать со «школой Эйзенштейна», как конкурируют друг с другом, мирно сосуществуя, Оксфорд и Кембридж. Сосредоточься она исключительно на подводных съёмках, — и имя её, как и имя Кусто, в равной степени служило бы символом движения за сохранение живой природы. Будь она только мастером фотографии, пионером этнографических фотоэкспедиций, — и её ждали бы бесчисленные гран-при на всемирных выставках, где она и так не раз производила настоящий фурор.

Но Лени Рифеншталь со своей «безмерностью» (именно так в одном из интервью она определила характер своего дарования) стремилась объять необъятное и осталась такой, какой описала себя в этой автобиографии — кумиром и авантюристкой, жертвой и победительницей, особой предельно самовлюбленной и одновременно бескорыстной и самоотверженной, существом слабым, но несгибаемым, вечно возрождающимся после бесчисленных травм, увечий и позорных изгнаний с пьедестала искусства. Она стоит в ряду самых загадочных женщин XX века…

«Могла бы»… На примере послевоенной судьбы Рифеншталь мы сталкиваемся с тем же самым феноменом «массового прозрения», когда в стремлении к самооправданию подвергают остракизму наиболее талантливых и беззащитных, — феноменом, к пониманию которого мы попытались приблизиться в ряде статей «серо-розового» цикла («Ян Свитак. Смерть у костёла св. Мартина» и другие статьи).

Разумеется, я не собираюсь полемизировать с работами вроде очерка «философа и публициста» Валерия Лебедева под разухабистым заголовком «Сексуальная бабушка Лени Рифеншталь». Просто — несколько цитат без комментариев:

… Гитлер, страдающий желудком и обильным выделением газов (не это ли обстоятельство подало ему мысль о газенвагенах?)… В этом году (2006) издательство «Ладомир», специализирующееся на скабрезных текстах… У государства Третьего рейха сексуальность преобразовывалась в стремление овладеть странами и народами… Я когда-то писал, что ещё у наших предков сексуальность стала принимать социализированную форму. Не просто сильный самец, но самец, который стал альфа-животным. Предводителем стада. Если он стал вождём благодаря сообразительности, удачной находке или просто случаю, то сладострастные взоры прекрасных мохнаток обратятся к нему… Власть же рождает страшное сексуальное возбуждение у прекрасной части стада, у дам-гамадрильш и моник американских… Гитлер заимел власть исключительно благодаря умению беспрерывно болтать… Гитлеровцы просто довели противопоставление арийской маскулинности и еврейской фемининности до логического конца…

«Венгерская киносценаристка»

«Венгерская киносценаристка»и «еврейка» Бела Балаш

Ну, и так далее… Нет, не собираюсь полемизировать! Меня пугают подобные ненавистники «скабрезных текстов», которые никогда и ни в чём не сомневаются.

Забавно, что по ходу дела «философ и публицист» упоминает как непреложный факт и то, что «наш» Авиамарш, звучащий в «Триумфе воли» Лени Рифеншталь, — «в оригинале музыка Юлия Абрамовича Хайта, текст — Павла Давидовича Германа» — был, вне всякого сомнения, заимствован нацистами у нас. Разумеется, при этом Лебедев ссылается на единственное пресловутое «доказательство», которое мы недавно подробно рассматривали.

На самом-то деле, всё там далеко не так просто и не так чёрно-бело, в чём можно убедиться, ознакомившись с тремя другими статьями цикла «Два марша».

И совсем уж из области курьёзов: удивительно, но Белу Балаша, соавтора Лени Рифеншталь по написанию сценария «Голубого света», в русскоязычных статьях (но, конечно, не в «скабрезном» издании «Ладомира»!) упорно считают женщиной. Тот же Лебедев упоминает «еврейку Бэлу Балаш», а другие уважаемые авторы иногда так прямо и пишут: «Она [Рифеншталь — В. А.] работает над сценарием совместно с Бэлой Балаш (Bela Balazs) — венгерской киносценаристкой и кинокритиком».

Рифеншталь часто и охотно упрекают в том, что в 1932 году Гитлер произвёл на неё сильное впечатление. А удивительно ли это? Попытаемся понять и её, и миллионы её соотечественников.

Из «Мемуаров» (сс. 102—103):

… Лишь после премьеры «Голубого света», когда мне с фильмом довелось объездить всю Германию, я впервые услышала имя Адольфа Гитлера. Когда спрашивали, чего я жду от этого человека, то могла лишь смущённо ответить: «Даже не думала об этом»…

Куда бы я ни пришла и ни приехала, повсюду велись жаркие дискуссии. Одни видели в нём спасителя Германии, другие — осыпали насмешками. Я же не могла составить никакого мнения… Правда, я знала, что у нас больше шести миллионов безработных, и родители мои считали, что нужда и отчаяние становятся всё более угрожающими, а надежды на улучшение постепенно уменьшаются…

Под бременем массовой нужды развалилась система социального обеспечения. Среди беднейших слоев населения уже свирепствовал голод. Куда бы я ни пришла, везде говорили об Адольфе Гитлере, многие ожидали, что он покончит с бедностью…

Мы худо-бедно знаем, что такое гиперинфляция. Но даже нам трудно представить себе, каких чудовищных размеров достигала гиперинфляция в Германии.

Лени Рифеншталь вспоминает, например, своё первое выступление на сцене концертного зала в Мюнхене 23 октября 1923 года: «За один-единственный американский доллар — инфляция достигла невероятного уровня — Гарри Зокаль, не терявший со мной связи, снял зал и оплатил необходимую рекламу». (Между прочим, всего через полмесяца в том же Мюнхене состоялся знаменитый «пивной путч» нацистов, поддержанный уже тогда многими жителями баварской столицы.)

Лени Рифеншталь продолжает («Мемуары», сс. 103—104):

… Раньше я совершенно не понимала, что это значит — быть евреем. В моей семье и в кругу моих знакомых об этом никогда не говорили.

Без дружбы с Манфредом Георге я бы, возможно, оказалась глубже втянутой в национал-социалистические идеи. Он был убеждённым сионистом, тем не менее тогда ещё не предвидевшим грядущей опасности — во всей её полноте. Его тогдашняя оценка Гитлера: гениален, но опасен… Георге понимал, что я нахожусь под сильным влиянием Гитлера.

Правда, я чётко различала политические убеждения фюрера и его личность. Для меня это были разные вещи. Расистские идеи я безоговорочно отвергала, а вот его социалистические планы — приветствовала.

Самым важным для меня было то, что Гитлер обещал ликвидировать безработицу, которая уже сделала несчастными более шести миллионов человек. Учение о расах, как тогда полагали многие, всего лишь теория и не что иное, как предвыборная пропаганда…

Да, так полагали тогда многие в Германии (да и не только в Германии). Миллионы, а потом и десятки миллионов. Лени Рифеншталь в своем фильме «Триумф воли» совершенно адекватно зафиксировала тогдашнее отношение немцев к Гитлеру.

Кадр из фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли»: встреча Гитлера в Нюрнберге (1934 год)

Кадр из фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли»: встреча Гитлера в Нюрнберге (1934 год)

В первые годы после прихода к власти Гитлер действительно ликвидировал безработицу, выстроил чёткую систему социального обеспечения, поднял из руин экономику Германии, запустил государственные программы в различных областях науки и техники, в области образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. О «Триумфе воли» иногда говорят, что этот фильм не вполне документальный, чуть ли не игровой. Во-первых, это не так, но это уже отдельный разговор. Во-вторых, бросим взгляд на фотодокументы тех лет, которые не имеют никакого отношения ни к фильму «Триумф воли», ни к Лени Рифеншталь вообще (нажмите для увеличения).

Фотодокументы: Германия, Австрия, Судеты

Самые обычные дети.

Самые обычные дети.Проводы на вокзале

Эта девушка с гордостью

Эта девушка с гордостьюносит значок со свастикой

Самые обычные бабушки и

Самые обычные бабушки исамые обычные внуки

Дети искренне убеждены, что

Дети искренне убеждены, чтоони под надёжной защитой

Это вовсе не кадр из фильма, и

Это вовсе не кадр из фильма, ивосторг на лицах неподдельный

Пеленать ребёнка — целая наука.

Пеленать ребёнка — целая наука.А чья это там фотография висит?

Слёзы радости на глазах

Слёзы радости на глазах Восторг и обожание

Восторг и обожание Полицейский и смущён, и счастлив

Полицейский и смущён, и счастливХотим мы в этом признаваться или не хотим, но Лени Рифеншталь в своём фильме «Триумф воли» лишь отразила то, что видела вокруг. Она с обычным для всего, что делала, блеском зафиксировала действительность, и это прекрасно понимали тогда не только в Германии.

Помимо национальных премий, «Триумф воли» был отмечен в 1935 году на фестивале в Венеции (в категории «лучший иностранный документальный фильм»), а также получил золотую медаль на Всемирной выставке 1937 года в Париже.

Диплом Всемирной выставки в Париже о присуждении Гран-при кинофильму «Триумф воли»

Диплом Всемирной выставки в Париже о присуждении Гран-при кинофильму «Триумф воли»

Золотую медаль вручал Лени Рифеншталь лично премьер-министр Франции Эдуар Даладье. А вот накануне состоялся показ «Триумфа воли» французской публике. Как вспоминает Рифеншталь, она элементарно проспала и на полчаса опоздала к началу. Публика, вынужденная ждать, была вначале настроена не слишком доброжелательно («Мемуары», с. 201):

… Но приятная неожиданность — очень скоро раздались аплодисменты, потом они раз за разом повторялись, а ближе к концу стали такими бурными, каких мне ещё не доводилось слышать. Публика неистовствовала. Французы подняли меня на плечи, обнимали и целовали, даже в порыве чувств разорвали на мне платье. Я была как громом поражена. Такого успеха фильм не имел ни в Берлине, ни в каком-либо другом городе Германии…

Это уже после войны, когда наступило массовое прозрение, миллионы людей хлопнули себя по лбу и воскликнули: «Как же так? Да ведь не может же быть, чтоб это были мы! Да вот же она, Рифеншталь! Это же она нас всех соблазнила, загипнотизировала, заставила нас тянуть руки вверх, раздавать ей премии и награды!»

И те же самые французы, которые в 1937 году рукоплескали «Триумфу воли», которые вместе с англичанами отдали Гитлеру в 1939 году чехословацкую оборонную промышленность, а потом из-за линии Мажино наблюдали, как танки чехословацкого производства разрывали союзную Польшу (в 1940 году эти танки сбросят англичан в море у Дюнкерка, а в 1941 году дойдут до Ленинграда и Москвы), — те же самые французы, когда в 1945 году наступило у них массовое прозрение, стали наиболее непримиримыми и последовательными гонителями Рифеншталь.

И вот что интересно: в самой Германии невиновность Лени Рифеншталь подтверждена десятками послевоенных судебных процессов, но вот фильма «Триумф воли», который можно посмотреть и у нас, и во всей Европе, там вроде как бы и нет, а само имя Рифеншталь считается там едва ли не неприличным. А ведь ей так легко было бы посыпать голову пеплом, разодрать одежды и покаяться, как это сделали многие её коллеги. Но «стальная Лени» и тут осталась верна себе.

И опять приведу слова В. Ф. Колязина из послесловия к русскому изданию «Мемуаров»:

… Для самой Лени аполитичность и аморальность никогда не были синонимами. Она недоумевала: почему ей ставят в вину стремление запечатлеть на плёнке историю, почему отказывают в праве быть свидетелем пережитого? Ну родилась она в такой стране, в такое время. Так что ж! Времена, как и страны, не выбирают. За что ей каяться? Она не состояла в нацистской партии, не брала в руки оружие, никого не карала. Покаяться, когда от тебя требуют покаяния, легко, даже выгодно: отстанут, простят. И будь она конформисткой — давным-давно сделала бы это. Но покаяние «по требованию», не продиктованное изнутри, — просто хитрость, обман, подлость. Похоже, она совершенно искренне считала себя ни в чем не виноватой…

И все-таки… Отвечая на вопрос Петера Госсли, о чём она сожалеет в конце своей жизни, уже столетняя Лени Рифеншталь сказала кратко: «О том, что в своей жизни я встретила Гитлера»…

В том же интервью она призналась, что вершиной всей своей кинокарьеры считает всё же фильм об Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Фильм «Олимпия» получился у неё большим, общей продолжительностью обеих его частей почти три с половиной часа. Лени Рифеншталь удалось собрать вокруг себя великолепную команду профессионалов, которые, работая с необычайным воодушевлением и изобретательностью, смогли сделать, быть может, непревзойденный до сих пор образец документального кино вообще и, в особенности, спортивного кино.

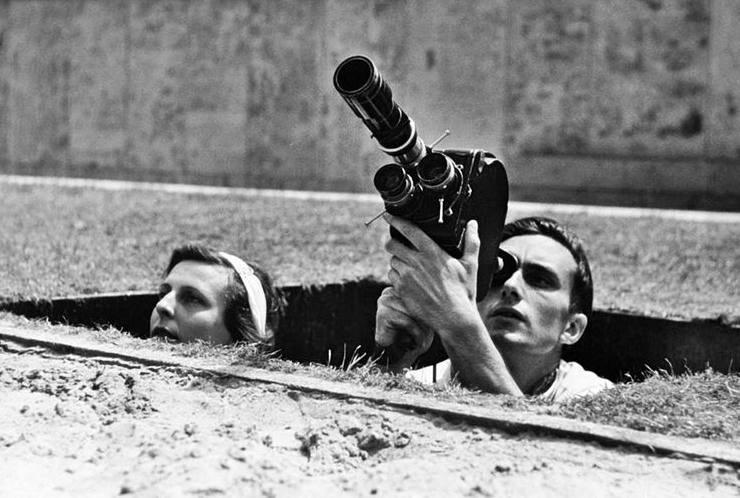

Лени Рифеншталь и оператор «Олимпии» Вальтер Фретц в специальном «окопе»

Лени Рифеншталь и оператор «Олимпии» Вальтер Фретц в специальном «окопе»

Лени Рифеншталь: «Нашим фильмом мы хотели сказать новое слово в кинодокументалистике, а это означало постоянные эксперименты с техникой». Один из «киноокопов» для съёмки с нижней точки, подобный показанному на снимке, едва не привел к трагедии: в предварительном забеге на 100 метров чернокожий спортсмен из США Джесси Оуэнс, который на Играх завоевал 4 золотых медали, не смог затормозить и лишь благодаря удивительной реакции не свалился в яму…

Всего было отснято более 400 километров плёнки, и монтаж фильма продолжался почти полтора года. Отбор кадров Рифеншталь не доверяла никому: «Поиск оригинального монтажа преследовал меня и бессонными ночами. Я так и сяк перекраивала плёнку, пробовала новые комбинации, вырезала сцены и вставляла на их место другие — до тех пор, пока однажды во время просмотра мне наконец-то понравилась выбранная последовательность… И так в течение многих месяцев, не прерываясь даже на выходные и праздники».

Лени Рифеншталь за работой над «Олимпией»

Лени Рифеншталь за работой над «Олимпией»

Фильм Рифеншталь «Олимпия» был впервые показан в апреле 1938 года (кстати говоря, всего через месяц после «аншлюса» — присоединения к Рейху Австрии) и был принят восторженно, получив национальную кинопремию, награды в Швеции и в Греции, а также «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, где, между прочим, «Олимпия» опередила такие фильмы, как «Белоснежка и семь гномов» Уолта Диснея и «Набережная туманов» Марселя Карне.

В 1939 году фильму была присуждена золотая медаль Международного олимпийского комитета (кажется, незадолго до своей смерти Лени Рифеншталь получила, наконец, эту медаль из рук председателя МОК Хуана Антонио Самаранча). Уже после войны, в 1948 году, фильм «Олимпия» был награждён Олимпийским дипломом кинофестиваля в Лозанне.

В конце 1949 года президент Национального олимпийского комитета Финляндии предложил Лени Рифеншталь сделать фильм об Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (именно на этих Играх дебютировала олимпийская сборная Советского Союза). Несмотря на огромные перспективы, которые открывало перед Рифеншталь это предложение, она отказалась: «Главным препятствием стал мой собственный фильм „Олимпия“. Я знала, что не смогу превзойти его, а снимать более слабый не хотела» («Мемуары», с. 338).

Да уж, в искусстве Рифеншталь достигла самых вершин. А вот в личной жизни Лени не везло. Говорят, что женщины любят ушами. Женщина артистическая, Лени Рифеншталь доверяла своему чутью и порой влюблялась, что называется, с первого взгляда. Один из таких случаев связан как раз с Олимпиадой 1936 года, и о нём она откровенно рассказала в своих воспоминаниях. В тот день Лени предстояло познакомиться с американскими спортсменами-десятиборцами, которые после первого дня соревнований лидировали. На втором месте по итогам шести видов был Гленн Моррис, который лишь на два очка отставал от своего соотечественника Кларка. Из «Мемуаров» Рифеншталь (с. 189):

… Моррис с накрытой полотенцем головой лежал, расслабившись, на газоне, чтобы набраться сил для следующего старта. Когда… мы посмотрели друг на друга, то едва смогли отвести взгляды. Незабываемое мгновение, какого мне ещё никогда не доводилось переживать! Я пыталась подавить нарастающие во мне эмоции и забыть о том, что произошло. С этого момента я избегала Морриса…

Гленн Моррис, моложе Лени Рифеншталь на десять лет, начал заниматься десятиборьем всего лишь за два года до Олимпиады. В апреле 1936 года он выиграл свои первые соревнования с новым рекордом США (7575 очков), а в июне выиграл предолимпийские соревнования, установив мировой рекорд (7880 очков). И вот на Олимпиаде в Берлине он стал чемпионом с новым мировым рекордом (7900 очков — этот рекорд продержался вплоть до 1950 года).

Десятиборье традиционно считается одной из самых престижных спортивных дисциплин. Стало быть, ещё и по этой причине вовсе не надо удивляться тому, что Гленну Моррису, победителю Игр в десятиборье, уделено в фильме «Олимпия» много внимания.

Посмотрим, например, как симпатичный американец прыгает в высоту:

Вслед за Моррисом ещё два американца, Кларк и Паркер, заняли места на пьедестале почёта. Немец Хубер оказался в итоге лишь четвёртым. Во время церемонии награждения победителей уже смеркалось. Лени Рифеншталь вспоминает:

… Слабое освещение не позволило снять сцену чествования победителей. Моррис спустился со ступенек и подошёл ко мне. Я протянула ему руку и поздравила. Тут он обнял меня, одним движением рук распахнул блузку и поцеловал в грудь — прямо на стадионе, перед сотней тысяч зрителей. Сумасшедший, подумала я, высвободилась из объятий и побежала прочь. Но меня преследовал его странный взгляд. Я зареклась не только с ним разговаривать, но и вообще близко подходить…

Но ведь работа есть работа, правда? Чего только не сделаешь ради неё… Короче говоря, Моррис оказался почему-то тем единственным человеком, который смог организовать пересъёмку финала соревнований по прыжкам с шестом, попросив за эту свою услугу всего-то ничего: после окончания Олимпиады зайти в монтажную, чтобы оценить себя в кадре (там же, с. 190):

… Я вынуждена была согласиться, хотя вообще старалась избегать с ним встреч. Понимая, что влюблена, изо всех сил противилась своему чувству. Я знала: он скоро вернётся в США, а мне хотелось избежать очередного разочарования…

Гленн Моррис и Лени Рифеншталь

Гленн Моррис и Лени Рифеншталь

А когда спортсмены почти все уже разъехались по домам, Лени вдруг вспомнила, что у неё ведь совсем нет ночных съёмок финального забега десятиборцев на 1500 метров (помните? именно после этого забега, при «слабом освещении» на стадионе, счастливый Моррис с лавровым венком на голове и «распахнул блузку» зазевавшейся Лени).

Как же так, чёрт возьми?.. Упущение… К счастью, выяснилось, что американцы уехали не домой в США, а на соревнования куда-то в Швецию. Но ведь это же совсем недалеко, правда?..

Вспоминает Лени Рифеншталь (там же, с. 193):

… Удалось дозвониться до Морриса в Стокгольме, и он, не раздумывая, тоже сразу же согласился принять участие в съёмках. Мысль о том, что я снова увижу его, сильно взволновала меня.

При встрече в аэропорту нам обоим пришлось держать себя в узде, чтобы никто ничего не заметил. Но со своими чувствами мы уже ничего не могли поделать. Они были настолько сильны, что Моррис не вернулся в Швецию к своей команде, а я вообразила, что он — тот мужчина, за которого я могла бы выйти замуж.

Я совершенно потеряла голову и забыла обо всём, даже о работе. Мне ещё никогда не доводилось испытывать такой страсти. Пришел день отъезда Морриса, и я в ужасе вспомнила, что съёмки, в которых он должен был участвовать, так и не состоялись…

Съёмки всё же состоялись, хотя уговорить Морриса оказалось непросто: он никак не мог понять, какие ещё могут быть съёмки, когда они прощаются, быть может, навсегда.

Но — «разум оказался сильнее страсти». В постановке этого ночного забега, которую таким образом срежиссировала Лени, участвовали, помимо Морриса, ещё не уехавшие тогда из Берлина немец Хубер и чех Клейн. И вот что у них получилось в итоге:

Весь забег, как мы видели, прошёл в исключительно дружеской обстановке. В самом конце эпизода американец Гленн Моррис (номер 801 на майке) и немец Эрвин Хубер (номер 885) уходят, обнявшись, вместе, а многотысячные трибуны ликуют.

Съёмки закончились уже за полночь. Трудно сказать, что было потом, но уже ранним утром Гленн Моррис и Лени Рифеншталь расстались — и в самом деле, как оказалось, навсегда. «Было очень грустно и тяжело» — кратко отметила Лени в своих «Мемуарах»…

В родном штате Колорадо Морриса ждал восторженный приём с участием губернатора и школьников, которых по такому случая освободили от уроков. Это было 9 сентября, а уже в октябре Моррис подписал контракт с NBC с целью стать радиокомментатором (у него это не получилось).

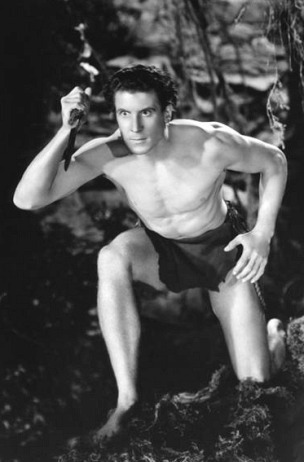

Гленн Моррис в образе Тарзана

Гленн Моррис в образе ТарзанаВ январе 1937 года Гленн Моррис женился на местной учительнице Шарлотте Эдвардс (их брак распался уже через 4 года). По словам Лени Рифеншталь, это событие стало для неё шоком. Впрочем, вскоре оно уже ни для кого не имело никакого значения.

Можно сказать и так, что Олимпиада 1936 года стала для Гленна Морриса настоящим жизненным пиком. На волне олимпийского успеха его, правда, вскоре пригласили сыграть главную роль в одном из многочисленных фильмов о Тарзане. Но фильм «Месть Тарзана», в котором в паре с Моррисом снималась олимпийская чемпионка по плаванию Элеонора Холм, получился крайне неудачным, а Моррис оказался просто-напросто бездарным актёром.

Затем Гленн Моррис некоторое время трудился на ниве страхового бизнеса, а со вступлением США в мировую войну записался на флот, принимал участие в боях, получил контузию, повлиявшую на всю его последующую жизнь. После войны он некоторое время работал в Калифорнии, а что он делал с 1957 года по 1966 год — сказать трудно. Не исключены ни наркотики, ни алкоголь. Будучи совершенно больным человеком, Гленн Моррис скончался в самом начале 1973 года…

История знакомства Лени Рифеншталь с Петером Якобом в 1940 году чем-то напоминает историю её знакомства с Гленном Моррисом. И снова взгляд, и снова паника и боязнь ответить на этот взгляд — то, что Лени называет «спасаться бегством».

Нелегко объяснить, почему это Петера Якоба, обер-лейтенанта горнострелковых войск, во многих русскоязычных статьях упорно продолжают называть лётчиком. Может, наших авторов впечатляет та стремительность, с которой он завоевал сердце Лени Рифеншталь? Из «Мемуаров» (с. 258):

… Тут в дверь постучали. На мой вопрос, кто там, ответа не последовало. Стучать стали сильнее. Я не открывала, и тогда на дверь обрушился настоящий град ударов. С возмущением я слегка приоткрыла её. Петер Якоб просунул в щель сапог, затем протиснулся сам, запер дверь на ключ и, преодолев бурное, но недолгое сопротивление, овладел мной. Никогда прежде я не знала такой страсти, никогда ещё меня так не любили. Это событие оказалось настолько значительным, что изменило всю мою жизнь. Началась большая любовь…

У Петера Якоба была во время войны странная служба, позволявшая ему регулярно навещать возлюбленную в самых различных уголках Европы. Но только в 1944 году они, наконец, поженились, и Лени Рифеншталь превратилась в Хелену Якоб. Впрочем, вскоре после окончания войны они расстались, но Якоб ещё долгие годы приходил Лени на помощь в трудные минуты, да и сама она нередко пользовалась фамилией «Якоб».

Петер Якоб и Лени Рифеншталь. Свадебная фотография

Петер Якоб и Лени Рифеншталь. Свадебная фотография

В упомянутом выше интервью Петер Госсли спросил столетнюю Лени: «Почему у Вас нет детей?» — и получил такой ответ: «Потому что мужчина, от которого бы я хотела иметь детей, мне не встретился»…

С точки зрения далёкого от политики немецкого обывателя, Польша практически весь 1939 год вела себя крайне возмутительно. Нет, вы подумайте только: вот как на плечах Германии отбирать у Чехословакии Тешинскую область — так Польша тут как тут, а вот как помочь своему соседу и поменяться с ним территориями, отдав ему, воссоединения всех немцев ради, малю-у-сенький такой «данцигский коридор», — тут уж Польша сразу становится заносчивой и враждебной! К тому же эти постоянные провокации на границах, о которых пишут в газетах, убийства немцев и надругательства над трупами — нет, в самом деле, что себе эти поляки позволяют?!

И когда 1 сентября 1939 года, в ответ на очередное «чудовищное преступление поляков», немецкие войска перешли границы с Польшей, никто из немецких обывателей не мог и предположить, чем всё это закончится. Так, небольшая «контртеррористическая операция». Цивилизаторская миссия великой нации. Очередной, говоря на нашем языке, Ирак.

Никаким политиком Лени Рифеншталь не была, но она была обычным немецким обывателем. Немного поколебавшись в выборе между курсами медицинских сестёр и работой по освещению «контртеррористической операции», Лени склонилась к последнему и вместе с небольшой съёмочной группой уже 8 сентября выехала в Польшу.

Там она сразу же увидела отвратительную физиономию войны. Трудно сказать точно, что именно она увидела в тот момент, когда её сфотографировали, но такого лица у Лени Рифеншталь, словно бы постаревшей мгновенно на десятилетия, не было больше никогда — ни до, ни после.

Ужас на лице Лени Рифеншталь

Ужас на лице Лени Рифеншталь

Лени Рифеншталь в своих воспоминаниях утверждает, что ужас на её лице появился тогда, когда какой-то солдат, потерявший голову из-за убийства поляками своих товарищей, направил на неё оружие с криком: «Пристрелить её!»

Если она говорит о той фотографии, которую мы здесь видим, то, вероятно, она лукавит. Мужчины вокруг неё скорбно-спокойны. В их глазах не ужас, а скорее скорбь и боль…

Как бы там ни было, однако после этого Рифеншталь отказалась снимать войну, вернулась через Данциг (Гданьск) в Берлин и лишь после окончания военных действий однажды побывала в Варшаве — в качестве зрителя на военном параде победы.

После пресловутых событий в Польше я больше ни разу не бывала на фронте и никогда не делала никаких военных съёмок…

Этих слов Лени Рифеншталь («Мемуары», с. 251) никто и никогда не смог опровергнуть, но фотография с тем ужасом на лице постоянно возникала потом в чисто эмоциональном плане: дескать, знала же она, знала о зверствах!

Полсотни послевоенных судов не обнаружили никакой вины Лени Рифеншталь. Вопреки правосудию, её настиг моральный самосуд толпы — и она подверглась самому страшному для таланта наказанию: невозможности работать, творить.

«Мемуары», сс. 427—428:

… Но в Лондоне всё пошло не так хорошо, как нам представлялось. Когда на следующий день происходило моё знакомство с журналистами, один из них с выражением глубокого презрения заявил:

— Я не могу пожать руку, обагрённую кровью.

Другой прокричал:

— Почему вы не уничтожили Гитлера?

Это было ужасно…

Узнав о том, что Лени Рифеншталь приглашена в США на один из кинофестивалей, американский Еврейский конгресс выступил с резким протестом и потребовал от Глории Свенсон и Фрэнсиса Копполы, чтобы те отказались от участия в фестивале, если там будет Рифеншталь.

Глория Свенсон, великая актриса немого кино, ответила грубо и мудро: «Рифеншталь что, разве размахивает нацистским флагом? Кроме того, Гитлер давно мёртв» («Мемуары», сс. 568—569).

Свенсон и Коппола не позволили себя запугать, фестиваль имел успех, но…

… Когда появились те восемь молодых людей-демонстрантов, на плакатах которых можно было прочесть, что я со своим фильмом 1934 года «Триумф воли» тоже несу ответственность за миллионы трупов в немецких концлагерях, их упрёки снова ранили меня. После чудовищной клеветы, распространявшейся обо мне десятилетиями, можно понять подобные акции протеста. Но, в противоположность ситуации на родине, за рубежом я всегда находила друзей. Как ни глубоко трогал успех в Теллуриде, именно там окончательно стало ясно, что мне никогда не освободиться от теней прошлого…

Не могу здесь согласиться с Лени Рифеншталь. Подобные акции «молодых людей» понять нельзя. Они столь же далеки от антифашизма, как, например, далека от спорта толпа, громящая всё вокруг под выкрики типа «ЦСКА — чемпион!». При желании нетерпимость, беззаконие и тоталитаризм можно прикрыть даже «Лунной сонатой» Бетховена (или, скажем, «Евгением Онегиным» Пушкина — в кино это, кажется, уже было продемонстрировано).

Ответственность за трупы… Какую ответственность за трупы понесли миллионы простых англичан и французов, с ликованием поддерживавшие в 1938 и в 1939 годах «миротворческую» политику Чемберлена и Даладье — политику натравливания Гитлера на восток, подальше от себя? Какую ответственность за трупы понесли миллионы простых американцев, с интересом наблюдавшие до самого Пирл-Харбора, как истекающая кровью Красная Армия ежедневно теряет до 10 тысяч человек? Какую ответственность за трупы понесли сотни тысяч простых австрийцев, буквально носившие Гитлера на руках? Какую ответственность за трупы понесли миллионы простых чехов, которые на транспорте, в сельском хозяйстве и на оборонных заводах всю войну исправно ковали «грядущую немецкую победу»? Есть ли кровь на всех этих руках или нет?

И вот те же самые чехи, от двухсот до трёхсот тысяч представителей которых на Вацлавской площади Праги в едином порыве тянули вверх руки в нацистском приветствии и клялись в верности фюреру под пение национального гимна «Kde domov muj», сразу после войны вышвырнули два с половиной миллиона немцев (а кого? женщин, да детей, да стариков) из Судет, вышвырнули немцев, которые в составе Австро-Венгрии жили там веками, вышвырнули их на основании «бенешевских декретов», подготовленных в Лондоне и согласованных с союзниками. Взгляните на фотографии — это не Чечня на Кавказе, это послевоенные Судеты в центре Европы (нажмите для увеличения):

Фотодокументы: Судеты. Прозрение по-чешски

В ожидании отправки. На вещах и

В ожидании отправки. На вещах ина спинах им намалевали свастики

«Внимание! При выходе на пути

«Внимание! При выходе на путистреляют без предупреждения!»

Эти старики, женщины и дети

Эти старики, женщины и детивиновны за всё и ответят за всё

Это им позволили взять с собой.

Это им позволили взять с собой.Всё остальное — забрали себе

Под присмотром патриота

Под присмотром патриотаколонна бредёт по дороге

А эти старики, женщины и дети

А эти старики, женщины и детиуже никуда не придут…

В мире до сих пор немало людей, которые совершенно сознательно изображают нацизм как некое верхушечное явление: дескать, вот если б не Гитлер с кучкой его бандитов, да вот если б не умел он так хорошо болтать, то и не было бы ничего, а посему — ату его! ату!..

Подоплёка такой идеи понятна: насколько возможно, отвести вину от самих себя. Да вот только опасен он, этот путь, потому что ведёт он к новым граблям. Нацизм был бы невозможен без массовой и искренней поддержки его простыми людьми. Есть условия для такой массовой поддержки — всегда найдётся очередной «болтун», нет такой поддержки — нет и самого нацизма.

… Лени Рифеншталь вспоминает о разговоре, который у неё состоялся однажды с американским историком кино Гордоном Хитченсом («Мемуары», с. 548):

… Хитченс беседовал со мной в течение нескольких часов. Убедить его в истинности моих высказываний оказалось просто. Он, подобно многим, был полон предубеждений, но старался добиться объективности. Учитывая тот авторитет, которым пользовался журнал «Кино и культура» в Соединенных Штатах, я не только подробно ответила на вопросы, но и показала важные документы. Когда мы прощались, Хитченс сказал:

— Вы могли бы работать в Америке, если… — тут он сделал паузу, — если сумеете набраться мужества, чтобы сознаться в своей вине в период нацизма.

Обескураженная этими словами, я вспомнила бесчисленные допросы во время заключения, где мне обещали в будущем всё, если только я решусь произнести фальшивые признания. Позже Гордон Хитченс, должно быть, почувствовал неуместность своего замечания — его текст оказался прекрасным…

Нет, всё-таки я не могу удержаться от соблазна ещё раз процитировать упомянутую выше статью «философа и публициста» Лебедева, потому что в ней содержится весьма распространённая среди ненавистников Лени Рифеншталь точка зрения. Наш «философ», в частности, пишет:

… В результате (хочется написать — навечно) впечатала своё имя в историю кино. Ну, словечко «навечно» — опасное. С философской точки зрения даже бессмысленное. Хорошо — очень надолго. И именно своими двумя фильмами о нацизме — «Триумфом воли» (Triumph des Willens) и «Олимпией» («Olympia»), которыми она прославляла нацистскую эстетику. А с нею — нацистскую идеологию, фюрера, германскую высшую расу… Давайте сравним самые выдающиеся скульптуры нацистской эпохи с кадрами из второго самого известного фильма Лени Рифеншталь — «Олимпия»… Уж там было полно обнажённой натуры…

Так вот, последнее утверждение — это самая настоящая ложь. Готов поспорить, что лица, толкующие о «нацистской эстетике» олимпийского фильма Рифеншталь, никогда в жизни самой «Олимпии» не видели. Они, скорее всего, ограничились лишь рекламными плакатами фильма, на которых часто изображают те комбинированные кадры, которые, по замыслу Рифеншталь, должны символизировать преемственность с Олимпийскими играми древности. Эта своеобразная заставка занимает максимум 2—3 % экранного времени, а потом начинается вот что: потом куда-то в сторону уходит осознание того, что этот фильм был снят 70 лет назад, и уже до самого конца не покидает ощущение, что мы смотрим совершенно нормальный современный фильм о современных же соревнованиях. Вот есть в современных спортивных репортажах нацистская эстетика или нет? В современных спортивных репортажах есть обнажённая натура или нет?..

Всё то же самое — в «Олимпии». Там абсолютно то же самое. И постоянно, в каждом виде соревнований: американцы… японцы… немцы… англичане… американец… американец… американец… Да вот посмотрим, например, как славят в фильме победу того же Морриса:

Дежа вю… Но пусть читающий эти строки не поймёт их так, что «Олимпия» — это, конечно, здорово, новатор Рифеншталь и всё такое, да только то, что 70 лет назад было новинкой в спортивной кинодокументалистике, стало теперь привычным и обыденным. Вовсе нет! Обыденных ныне приёмов там тоже хватает, но, уверяю, никто и никогда не смог потом достичь такого внутреннего напряжения, такой волшебной, завораживающей силы в показе например, соревнования по марафонскому бегу, или шоссейной велогонки, или верховой езды, или гонки лодок-восьмёрок. Поверьте, это совершенно фантастическое, великолепное зрелище!

Это что касается «нацистской эстетики» фильма Рифеншталь. «Мы, конечно, произведения не читали, но мы считаем его пасквилем».

Но есть и другие её противники, которые, в основной своей массе, «Олимпию», кажется, видели. Вот, например, какой случай описан в «Мемуарах» (сс. 548—549):

… Очень неприятная история последовала за моим приглашением во Дворец УФА, где должны были показать мой олимпийский фильм…

Хотя все места раскупили, демонстрация не состоялась. Влиятельная берлинская группа устроила фильму обструкцию. В прессе, на телевидении и радио, направляя телеграммы правящему бургомистру Клаусу Шютцу, эта группа требовала запрета киноленты. Обоснование: «Олимпия» представляет собой национал-социалистическую халтуру, а её показ — оскорбление для преследовавшихся при нацистском режиме…

Директор Дворца УФА из-за многочисленных анонимных звонков оказался вынужден снять фильм с проката, в противном случае здание грозили поджечь. Я тоже получила аналогичные анонимные угрозы…

С «национал-социалистической халтурой», то бишь с «нацистской эстетикой» — всё ясно, но вот то другое… Мне кажется, я раскрыл огромный секрет «Олимпии», понял то, чем она оскорбляет чувства анонимных хулиганов-псевдоантифашистов.

Дело в том, что в фильме Рифеншталь совершенно отсутствует ненависть. Вы понимаете? Там нет абсолютно никакой ненависти!

Вот взял негр Джонсон из США высоту 203 см — и весь стадион аплодирует.

Или перед решающим прыжком венгерской спортсменки, после неудач немки и англичанки, — громадный стадион затаил дыхание, чтобы через мгновение взорваться овациями.

Или звучащая отовсюду «Марсельеза» — в честь победы французов в велогонке на 100 км.

Или развевающийся во весь экран американский флаг — после соревнований по прыжкам с шестом, в десятиборье, да и Бог знает в чём ещё…

И уже через какое-то время ловишь себя на мысли, что ничуть не удивляешься тому, что на финише марафонского бега служители в белой униформе бережно подхватывают валящегося от усталости темнокожего атлета, укутывают его плечи одеялом и уносят его на руках, а у служителей-то тех — стандартные повязки со свастикой…

Посмотрим, например, хотя бы вот этот эпизод:

В этом всё дело. Общечеловеческий, гуманный дух Олимпийских игр несовместим с ненавистью. Фильм Лени Рифеншталь, посвящённый ею памяти Пьера де Кубертена, никак не втискивается в привычные и такие уютные рамки ненависти — в этом и состоит «оскорбление памяти» и «национал-социалистическая пропаганда».

Как говорится, побольше бы нам таких «оскорблений»…

Мне вспоминается, что Владимир Юст, добившийся в 1994 году реабилитации великого комика чехословацкого и мирового кино Власты Буриана, пишет о нём следующее (цитируется по изданию: Vladimír Just, Vec: Vlasta Burian (I.), Rozmluvy, Praha, 1991; с. 136):

Если Буриан и не превосходил своих соотечественников чрезвычайно сильным характером, выдающимися двигательными или морально-волевыми качествами, то он наверняка превосходил их в одном-единственном качестве, но зато в каком — в гениальном таланте.

Это было сказано о Власте Буриане. Но Лени Рифеншталь, выдающаяся женщина XX века, продемонстрировала своей долгой, полной взлётов и падений жизнью — все перечисленные выше качества. Человечество не настолько богато подлинными талантами, чтобы можно было легко ими разбрасываться. И Рифеншталь навсегда запомнится нам своим внутренним «голубым светом» — запомнится такой, какой мы видим её на этом снимке:

Олимпийские Игры 1936 года в Берлине. На съёмках «Олимпии»

Олимпийские Игры 1936 года в Берлине. На съёмках «Олимпии»

Смотрите!.. Это красиво: работает Лени Рифеншталь!..

Валентин Антонов, январь 2007 года