«Не стреляйте в пианиста…»

Робин Гуд и эринии

Предыдущая статья: Пик «Гейдрихиада». 3. Время и судьбы

Робин Гуд (Robin Hood), герой англ. нар. баллад, борющийся с норманнскими завоевателями, заступник обиженных и бедняков. (Советский энциклопедический словарь, М., 1981)

Рассказ о трагической судьбе актрисы Анны Летенской и её мужа мы закончили тем, что её арест странным образом совпал по времени с завершением работы над кинокомедией «Я сразу же приду», в которой Летенска играла одну из главных ролей и финансировал которую Милош Гавел — владелец киностудии «Люцерна-фильм». Напомню лишь мнение режиссера фильма Отакара Вавры: «… Ей дали закончить этот фильм, может быть, для того, чтобы Милош Гавел не понес финансовых убытков…» (см. в книге: Stanislav Motl, Mraky nad Barrandovem, Rybka Publishers, Praha, 2006; с. 119).

Совпадение, с учётом всех обстоятельств, выглядит и правда как-то странно. Непонятно, по каким таким соображениям гестапо полтора месяца любезничало с актрисой, не просто откладывая арест, но и словно бы обнадёживая её. Ведь ничего из ряда вон выходящего Анна Летенска за это время, кажется, не совершила. Так что замечание Станислава Мотла о том, что эта версия — о причастности Милоша Гавела к трагической судьбе Анны Летенской — «никогда не была серьёзно доказана» (цит. издание, с. 118), следует понимать буквально: никогда не была доказана. Но и только. Вся жизнь Милоша Гавела, яркого представителя семейства Гавелов и родного дяди экс-президента Чехии, свидетельствует, что подобного рода поступок был бы для этого человека в высшей степени естественным.

Вацслав Гавел, отец двух братьев, Милоша (младшего) и Вацлава (именно его сын, тоже Вацлав, станет будущей «совестью нации»), ещё в XIX веке был известным предпринимателем, финансовым директором Национального театра в Праге, владельцем строительной фирмы, основателем и владельцем культурного центра «Люцерна», кинокомпании «Люцерна-фильм» и ряда первых кинотеатров. Семья, в которой подрастали братья, активно сотрудничала с властями Австро-Венгрии и обширные деловые связи имела уже тогда.

С ранних лет Милош проявил себя талантливым бизнесменом, для которого получение прибыли являлось определяющим фактором. С начала 1930-х годов братья застроили и сделали престижным пражский район, названный ими Баррандов. Киностудия в Баррандове под управлением Милоша Гавела стала одной из самых мощных и продуктивных в Европе. Вплоть до окончания войны Милош являлся, вероятно, наиболее влиятельным деятелем чешской кинематографической индустрии.

Из статьи Лукаша Кашпара «Милош Гавел: Изменник или спаситель?»:

… «Однажды при мне он обронил замечание, что всякий, кто в кино хоть что-нибудь значит или значил, рано или поздно будет в его услужении», — вспоминает драматург Йиндрих Элбл. Его брат говорил о нём, как о прирождённом руководителе, который своё желание или свои распоряжения умел выразить так, что мало кто мог ему возражать. И хотя он будто бы никого не обидел, некоторые из подчинённых боялись его…

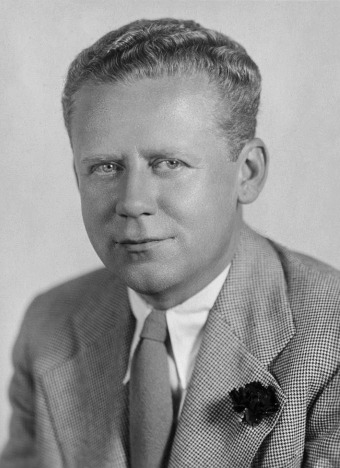

Ещё в 1930-е годы Милошу Гавелу (его фотографию вы видите справа) удалось установить прочные контакты с руководителями немецкой кинематографии и, что было неизбежно, с ведомством доктора Геббельса. С началом нацистской оккупации ему пришлось всеми своими силами и связями противостоять стремлению немцев заставить его продать 51 % акций принадлежавшей ему киностудии «Баррандов». Нацисты, в планах которых было превратить Прагу, наряду с Берлином и Мюнхеном, в крупнейший кинематографический центр, использовали различные средства — от повышения суммы отступного до лёгкого запугивания.

Ещё в 1930-е годы Милошу Гавелу (его фотографию вы видите справа) удалось установить прочные контакты с руководителями немецкой кинематографии и, что было неизбежно, с ведомством доктора Геббельса. С началом нацистской оккупации ему пришлось всеми своими силами и связями противостоять стремлению немцев заставить его продать 51 % акций принадлежавшей ему киностудии «Баррандов». Нацисты, в планах которых было превратить Прагу, наряду с Берлином и Мюнхеном, в крупнейший кинематографический центр, использовали различные средства — от повышения суммы отступного до лёгкого запугивания.

Огромную роль в этом противостоянии сыграл некто Герман Глесген (Glessgen), который с апреля 1939 года отвечал в Протекторате за все вопросы, связанные с кино. Во многом благодаря его усилиям и настойчивости через год был достигнут компромисс: Милош Гавел, просивший 20 миллионов, вынужден был согласиться на то, чтобы уступить пресловутый 51 % за сумму чуть менее семи миллионов крон, сохранив при этом за собой киностудию «Люцерна-фильм» (см. Stanislav Motll, Mraky nad Barrandovem, цит. издание, с. 50).

Разумеется, Милош Гавел остался сделкой недоволен, но он был в высшей степени прагматиком. По меткому выражению Яна Дрды, Гавел был «типичным капиталистом, который ради своих деловых интересов коррумпирует любую страну — как Германию, так и Чехию».

Опять процитирую упомянутую выше статью Лукаша Кашпара:

… Гавел должен был общаться с немцами, если он хотел удержать свои позиции… Из него получился ловкий танцор среди яиц нелёгкой протекторатной ситуации. С одной стороны, своим вмешательством и личной активностью он помог десяткам людей, но с другой стороны, он дружил с высшими представителями оккупационных властей. То же самое давало ему почувствовать и «домашнее» Сопротивление, которое не уставало информировать лондонскую эмиграцию о коллаборационизме Гавела и приравнивало его к министру Эмануэлу Моравцу.

Самую большую проблему представляли вечеринки, которые он регулярно устраивал и на которых бывали, помимо чешских кинематографистов — прежде всего, актрис Голловой, Мандловой или Кабатовой, — и служащие Управления имперского Протектора, и видные сотрудники СД и гестапо, вроде Хорста Бёме или Вернера Дресса…

Милош Гавел к подобному образу жизни привык ещё с предвоенных лет. Ряд свидетелей приводит его слова о том, что он всё делал ради чешского кино. Контакты с немцами давали ему возможность продолжать работу, получать информацию о тех планах относительно чешской кинематографии, реализации которых он мог ещё вовремя воспрепятствовать. Гавел пытался получить от подвыпивших немцев такие положительные решения, которые ему не удавалось получить стандартным путем…

Едва ли могут быть сомнения в том, что одним из «положительных решений» была и временная отсрочка ареста несчастной Анны Летенской. Разумеется, «ради чешского кино» — ведь кинокомедия «Я сразу же приду» имела зрительский успех…

Вот такой Робин Гуд от кинематографии получается. Но в Интернете можно встретить и менее обтекаемые оценки: «Семья Гавела открыто сотрудничала с нацистами и в обмен на расширение студии согласилась снимать нацистские пропагандистские фильмы, включая фильмы, а которых делались попытки представить в положительном свете концентрационные лагеря».

После окончания войны Милош Гавел был, конечно, привлечён к ответственности за сотрудничество с нацистами, за подарки и взятки представителям оккупационных властей, за зигования во дворце «Люцерна» под лозунгом «С Европой — против мирового еврейского заговора!», за вечеринки и приёмы с участием функционеров СД, за процветание его шикарной виллы на Баррандове и так далее. Казалось, даже многочисленные свидетельства его коллег по киноцеху, что-де с помощью своих связей Гавел помог тому и помог этому, ничем не смогут помочь самому Гавелу. Но в декабре 1947 года следствие по его делу было неожиданно прекращено за недостатком улик. Тем не менее, ему было запрещено трудиться на ниве чехословацкой кинематографии, и, разумеется, он перестал быть владельцем как недвижимости, так и киностудии «Люцерна-фильм». Киностудия «Баррандов» также была национализирована.

Потеряв надежду удержать в своих руках недвижимое имущество, Милош Гавел нелегально перешёл австрийскую границу, но был возвращён в Чехословакию и отсидел два года. Затем, в августе 1952-го, он всё же смог выехать из страны по фальшивому паспорту. В Западной Германии, где он обосновался, ему ещё удалось (в 1955 году) отсудить у киностудии UFA компенсацию за «Баррандов» в размере 380 тысяч марок, но, кажется, это стало его последним деловым успехом.

Попытки заняться ресторанным бизнесом не оказались удачными. Чуть-чуть не дожив до «пражской весны», он умер в Мюнхене 23 февраля 1968 года, оставив своей семье 171 марку (ссылка).

Своих детей у Милоша Гавела не было, что связано, по-видимому, с его не вполне традиционной сексуальной ориентацией (которая, между прочим, доставляла ему немало лишних хлопот в период Протектората, поскольку официальная нацистская политика вещей такого рода не приветствовала).

Своих детей у Милоша Гавела не было, что связано, по-видимому, с его не вполне традиционной сексуальной ориентацией (которая, между прочим, доставляла ему немало лишних хлопот в период Протектората, поскольку официальная нацистская политика вещей такого рода не приветствовала).

Дело семьи Гавелов продолжили его племянники — Иван (младший) и Вацлав — тот самый Вацлав Гавел (его фотография показана слева), который поочередно был драматургом, диссидентом, «совестью нации» и лидером «бархатной революции».

Став президентом сначала Чехословакии, а затем — Чешской республики, Вацлав Гавел инициировал в ней целый ряд демократических преобразований, в результате которых киностудия «Баррандов» была приватизирована и к началу XXI века едва не обанкротилась, а сами братья в цивилизованном процессе реституции возвратили в семью, среди прочего имущества, и дворец «Люцерна», построенный их дедом.

Кстати говоря, среди законопослушных, но завистливых чехов много глухих пересудов вызвала дальнейшая судьба этого старого культурного центра, расположенного буквально в двух шагах от Вацлавской площади Праги. Далёкий от меркантильности, Иван Гавел передал свою долю в «Люцерне» собственной супруге Дагмар, а вот его брат-президент ничего никому дарить не стал и в 1997 году свою долю продал некоей чешской фирме. Фирма тогда выплатила президенту 200 миллионов крон (чуть меньше 8 миллионов долларов по тогдашнему курсу), а через два года по совершенно непонятным простому уму соображениям уступила своё владение всё той же Дагмар — но уже за 145 миллионов крон (около 4 миллионов долларов — инфляция!). Собственно, полностью получить от Дагмар эти миллионы так и не удалось, и в 2001 году незадачливые коммерсанты благополучно обанкротились.

В начале 2004 года все сомнения и подозрения завистливых чехов относительно Дагмар были развеяны чешскими судебными инстанциями, и в настоящее время она является единственной законной владелицей исторического здания, с которым связана почти вся история Чехии в XX веке.

Кажется, дело Милоша Гавела находится в надёжных руках.

Эринии (Евмениды), в греч. мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве; преследуя преступника, лишают его рассудка. (Советский энциклопедический словарь, М., 1981)

Надеюсь, читатель не забыл ещё имя высокопоставленного нациста Германа Глесгена, который, возомнив себя Ноттингемским Шерифом, всячески принуждал Робин Гуда от кинематографии отказаться от 51 % акций «Баррандова»? Ясное дело, что в тех условиях совсем уж воспрепятствовать сделке просто не было никакой возможности, но Милош Гавел, помимо отступных, получил ведь ещё и моральное удовлетворение: чешская кинематография в лице кинозвезды Адины Мандловой жестоко отомстила обидчику нашего благородного разбойника.

Постойте… Мандловой? Да-да, в лице именно той самой кинозвезды, чья фамилия уже промелькнула выше в связи с пресловутыми вечеринками, которые ради благополучия чешского кино регулярно устраивал Милош Гавел. Адине (по-настоящему-то она не Адина, а Ярмила) Мандловой, бывшей манекенщице и сверхпопулярной чешской киноактрисе, ко времени учреждения Протектората исполнилось 29 лет, и с 1932 по 1938 годы она успела сняться в 26 фильмах.

Постойте… Мандловой? Да-да, в лице именно той самой кинозвезды, чья фамилия уже промелькнула выше в связи с пресловутыми вечеринками, которые ради благополучия чешского кино регулярно устраивал Милош Гавел. Адине (по-настоящему-то она не Адина, а Ярмила) Мандловой, бывшей манекенщице и сверхпопулярной чешской киноактрисе, ко времени учреждения Протектората исполнилось 29 лет, и с 1932 по 1938 годы она успела сняться в 26 фильмах.

Яркая, неунывающая, умеющая и любящая носить дорогие одежды, острая на язык и честолюбивая, Адина прекрасно понимала, что популярность красивой женщины недолговечна, и стремилась брать от жизни, как говорится, всё. Она умела кружить мужчинам головы и делала это сознательно и расчётливо. «Я буду красивой так ещё лет пять и должна это использовать», — заявила она однажды Отакару Вавре (см. Stanislav Motll, Mraky nad Barrandovem, цит. издание, с. 132).

Одним из тех бедолаг, кого прелести Адины-Ярмилы совершенно лишили рассудка, и был тот самый Герман Глесген, бывший учитель, лет на 9—10 старше своей пассии. Дело происходило в 1939 году, Глесген от имени оккупационных властей курировал в Протекторате все вопросы, связанные с кино, и был в этом смысле всемогущ. Наша Адина вертела этим нацистом, как только хотела. Модные салоны, дорогие рестораны, драгоценности и меха — всё это оплачивал несчастный Глесген. Но вот в один прекрасный день Мандловой принесли счёт за очередную шикарную шубку — неоплаченный счёт… У Глесгена просто закончились все деньги: Адина Мандлова в буквальном смысле разорила его.

В апреле 1940 года Герман Глесген потерял свой пост — из-за долгов и очевидной финансовой ненадёжности. Он вернулся в Берлин, но долги преследовали его и там. В числе его кредиторов объявилась и блистательная Адина Мандлова, которой, как выяснилось, Глесген ещё и задолжал 16 тысяч рейхсмарок.

В апреле 1940 года Герман Глесген потерял свой пост — из-за долгов и очевидной финансовой ненадёжности. Он вернулся в Берлин, но долги преследовали его и там. В числе его кредиторов объявилась и блистательная Адина Мандлова, которой, как выяснилось, Глесген ещё и задолжал 16 тысяч рейхсмарок.

Дальнейшая судьба Германа Глесгена неизвестна…

«Ей бы следовало вручить медаль. За то, что она ликвидировала столь видного нациста», — пошутил режиссёр Отакар Вавра (см. цит. издание, с. 133).

Но Адине была нужна не медаль. Впереди её ждали сумасшедшие годы Протектората, когда каждый день она проживала так, словно это был её последний день. Молва приписывала ей и обергруппенфюрера СС Карла Германа Франка, и генерала Эриха фон Фридеричи, и…, и…, и…, а также бесчисленные сонмы менее высокопоставленных поклонников.

Вот, к примеру, какие стихи [разумеется, по-чешски; перевод мой — В. А.] были тогда популярны в разговорах на протекторатных «кухнях» (цитируется по изданию: Miloš Heyduk, Karel Sýs, Protektorát ve fotografiích, nakl. BVD, s.r.o., Praha, 2006; с. 30):

Торгует телом супер-star? Её не смеем упрекать, Что только немец в Lieder-бар Звезду приходит мандловать.

И всякий, услышав эти стихи, понимал, на кого из кинозвёзд намекает их автор. «Мандловать» — это более или менее понятно и нам. Но при чём тут какой-то Lieder-бар, «песенный бар»? А Lieder-бар, с долгим «и», — это намёк на Лиду Баарову, подругу-соперницу Мандловой, уже известную нам по статье Душечка Третьего рейха. Магда Геббельс.

В своей книге «Теперь я уже смеюсь над этим» Адина Мандлова вспоминает (источник):

… Я всегда любила Лиду. Несмотря на то, что мы были большими конкурентками, мы никогда не интриговали друг против друга, что в шоу-бизнесе редчайшее явление.

Нам, правда, нравилось друг над другом подшучивать. Однажды Лида заявила, что если б мне пришло в голову созвать съезд своих бывших любовников, то они не вошли бы в большой концертный зал дворца «Люцерна». Я не осталась в долгу и заявила: «А вот в твоём случае, Лидочка, тебе пришлось бы арендовать стадион на Страгове — под физкультурным девизом „Каждый чех хотя бы раз на стадионе“»…

В общественном мнении имена их обеих, Мандловой и Бааровой, обычно воспринимаются вместе. Впрочем, судьба Лиды Бааровой заслуживает отдельного разговора.

В свои 34 года Адина Мандлова, которая «на экране нравилась всем, а в постели — многим» (цит. книга Милоша Гейдука и Карела Сыса, с. 99), вышла замуж и почти сразу же овдовела. Её следующий брак был фиктивным уже безо всяких оговорок: именно благодаря ему она смогла в 1948 году покинуть Чехословакию совершенно легально. Правда, до этого ей пришлось пройти через следствие, однако суд, впрочем, не нашёл в её действиях оснований для более сурового наказания, чем вынужденное досудебное заключение плюс, дополнительно, штраф в сто тысяч крон.

Годы Протектората явились жизненной вершиной Мандловой. Потеряв всякую возможность быть кинозвездой, в эмиграции она доживала отпущенные ей судьбою долгие ещё годы. В 1966 году руководство одного из пражских театров предложило Адине Мандловой заглавную роль в мюзикле «Хелло, Долли!», но женская часть труппы не позволила ей даже репетировать на сцене театра (ссылка).

Когда президентом Чехословакии стал племянник её старого и верного приятеля, Милоша Гавела, она всё же приехала в Чехию. Но ненадолго: в июне 1991 года Адина Мандлова умерла.

И если гром великий грянет

Над сворой псов и палачей,

Для нас всё так же солнце станет

Сиять огнём своих лучей.

(Эжен Потье, перевод 1902 года)

Каждый сопротивлялся, как умел. Едва ли кто сказал бы, что он совсем не сопротивлялся. Милош Гавел материально помогал гонимым евреям, используя для этого свои обширные связи (конечно, для поддержания этих связей ему приходилось сперва увольнять евреев только за то, что они евреи, — но ведь потом же помогал!). Адина Мандлова искренне стремилась установить контакты с Сопротивлением, и даже её первый муж, вскоре покончивший с собой, был, как говорят, левых взглядов (конечно, все её контакты с Сопротивлением свелись к контактам с собственным мужем — но ведь стремилась же!).

Каждый спасал себя в такой степени, в какой позволяла ему его совесть. Немедленно после 15 марта 1939 года в стране объявилось великое множество сторонников нацизма, которые сразу же научились вскидывать руки в нацистском приветствии — даже между собой, даже при появлении одного лишь «своего» президента, Эмила Гахи. Президент же, до той поры ведь авторитетный и уважаемый юрист, спросил как-то у своего личного врача: «А, пан доктор, кто, собственно, с кем воюет?» (Miloš Heyduk, Karel Sýs, цит. издание, с. 30). А в беседе с Йозефом Геббельсом президент Гаха пожаловался на своего лондонского соперника, Эдварда Бенеша (там же, с. 82):

… Пану Бенешу легче, потому что он не видит, как это вижу я, слёз матерей и жён… Ему можно предаваться иллюзиям, строить воздушные замки и рисовать себе картины обманчивой будущности. У нас здесь нет на всё это времени…

И вот уже трудолюбивые чешские руки снаряжают на Восточный фронт полукилометровый санитарный поезд — «дар чешского народа воюющему Рейху» (там же, с. 68), и отправляются в сталинградский «котёл» посылки с тёплыми вязаными рукавицами — «от матерей» (там же, с. 67), и, дружно зигуя, тянут вверх свои правые руки сознательные чешские рабочие, передовики производства, направленные в оздоровительные кемпинги за ударный свой труд ради победы немецкого оружия (там же, с. 33).

И вот уже трудолюбивые чешские руки снаряжают на Восточный фронт полукилометровый санитарный поезд — «дар чешского народа воюющему Рейху» (там же, с. 68), и отправляются в сталинградский «котёл» посылки с тёплыми вязаными рукавицами — «от матерей» (там же, с. 67), и, дружно зигуя, тянут вверх свои правые руки сознательные чешские рабочие, передовики производства, направленные в оздоровительные кемпинги за ударный свой труд ради победы немецкого оружия (там же, с. 33).

И до самого конца войны оружие, создаваемое их умелыми руками, убивает — убивает русских, поляков, евреев, американцев, англичан.

Убивает, убивает, убивает…

Взгляните на немецкий пропагандистский плакат того времени: «Создаёт оружие для фронта». Чьи натруженные руки передают разгорячённому боем германскому солдату оружие? Ведь это же и руки простого чешского рабочего, не так ли? Неразбомбленные и в 1942-м, и в 1944 годах плзенские заводы «Шкода» станут в конце войны едва ли не единственным источником вооружения для вермахта. Так есть ли кровь на тех трудолюбивых руках?

А в мае 1945 года наступило всеобщее прозрение. Все как-то сразу вдруг поняли, что вот сами они всегда ведь были антифашистами и что во всём виноваты Эмил Гаха, Карл Франк, Эмануэл Моравец, Ян Свитак и сотни других. Всего лишь сотни. И застучали топоры, и зазвенели пилы, и выстроились в центре просвещённой Европы средневековые виселицы — смотрите, трудолюбивые и законопослушные граждане! И граждане с интересом смотрели и напряженно вслушивались, стараясь уловить хруст шейных позвонков и с гордостью ощущая свою сопричастность к избавлению от мирового Зла.

Вот как это происходило. Середина XX века (нажмите для увеличения):

И те же самые люди, кто под звуки национального чешского гимна с упоением зиговал на Вацлавской площади, клянясь в верности Рейху, кто без колебаний сдавал в гестапо своих соотечественников, бесстрашно боровшихся с нацизмом, кто день и ночь ковал оружие для нацистского вермахта и любовно снаряжал под Сталинград санитарные поезда с тёплыми варежками, — те же самые люди, внезапно прозрев, буквально вышвырнули из страны три миллиона женщин, стариков и детей, своих соседей, чьи предки жили там веками. Нажмите для увеличения:

В статье «Голубой свет» Лени Рифеншталь мы уже писали о том, что существует устойчивая и сознательная тенденция изображать нацизм в виде некоего верхушечного явления, когда вся вина перекладывается на гитлеровскую клику, когда демонизируются личности высших нацистов.

Подоплёка такой идеи совершенно ясна: насколько возможно, отвести моральную (да только ли моральную?) вину от самих себя. Но этот путь никак не учитывает уроков истории и потому крайне опасен потенциальной возможностью рецидива. За скобки сознательно выносится то, что нацизм был бы невозможен без массовой и искренней поддержки его простыми людьми: если есть условия для такой массовой поддержки — всегда найдётся очередной «дьявол» или очередной «болтун», если нет такой поддержки — нет, в сущности, и самого нацизма.

Так какие же уроки извлечены из истории?

Не крест — бескрестье мы несём,

а как сгибаемся убого.

Чтоб не извериться во всём,

Дай бог ну хоть немного Бога!

(Евгений Евтушенко, 1990)

Вот недавно Генеральная ассамблея ООН осудила отрицание Холокоста. Другими словами, трагедия миллионов людей перестала теперь быть историческим фактом, который при необходимости всегда может быть аргументирован специалистами, и была низведена до уровня банальной пропаганды. Как раз эту тенденцию подметил Жан Бодрийяр в статье В поисках абсолютного зла, опубликованной во французской газете «Liberation» ещё в начале 2005 года:

… Тонко изменяется сам смысл Холокоста, от исторического события с ограниченной ответственностью он переходит на ирреальную стадию мирового сочувствия, становится культовым событием, фетишом. Он аккумулирует сознание общей жертвенности: мы все — депортированные и уничтоженные евреи, но так же и общей вины: мы все (виртуально) ответственны, мы все — эсэсовцы. Нечто вроде виртуальности овладевает событием и превращает его в универсальный миф… Почитание противопоставляется памяти: оно происходит в реальном времени, и тогда событие становится всё менее реальным и историческим, всё более невероятным и мифическим…

Становясь основополагающим мифом, Холокост теряет реальность. Ревизионизм отражает это положение вещей корыстным и абсурдным образом, поскольку он направлен, вопреки всякому смыслу, на историческую реальность Холокоста, тогда как ключевой момент — это сдвиг его значения к мифу, к мифической идее абсолютного Зла…

Каждая крайность относится к Злу. Это превосходное алиби для тоталитарного распространения Добра. Если во всём виноват Бог, нужно привлечь его к ответу… Новое равновесие страха, зла, творимого злом. Всемирный заговор жертв и палачей, повсеместное устранение зла злом…

Западная демократия, представляемая венцом общественного развития и обязательным примером для подражания, поражена вирусом воинствующей бюрократии, беспринципности и безнравственности. Слыша звонкие фразы о европейских ценностях, мы с удивлением наблюдаем нечто совсем иное: под видом вечных ценностей интенсивно проталкивается вековая мечта махрового бюрократа о хорошо смазанном государственном механизме, проталкивается стремление к максимальной правовой регламентации и законопослушанию, проталкивается тоталитарная по своей сути идея нивелировать всё и вся, устроить мировой порядок на основе делового опыта корпорации «Макдональдс», подменить духовность всюду одинаковыми «идеологическими биг-Маками». При этом об основных, действительно базовых вопросах индивидуальной нравственности если и говорится, то как-то вскользь.

Но ведь не было в мире более законопослушных граждан, чем немцы в Рейхе или чехи в Протекторате. И никто не плевал мимо урн ни в Рейхе, ни в Протекторате. И каждый чех сознавал, что если он будет честно трудиться и никак не будет поддерживать террористов, то его благополучию ничто не угрожает. И даже кино ещё покажут. Весёлую комедию.

Начало XXI века. Силы Добра (в чёрных масках) отправляют Сатану в ад.

Начало XXI века. Силы Добра (в чёрных масках) отправляют Сатану в ад.

Дорога ко всеобщей гармонии и демократии — это не для слабонервных

Без приоритета нравственности свобода личности превращается в свободу «бюргерского рая», права человека сводятся к праву быть одинаковыми и не задумываться над нравственным выбором, а расовая, национальная, религиозная и прочая терпимость не выдерживает даже малейших испытаний.

Усвоен ли этот урок теми, кто милосердием и братской любовью — когда-нибудь потом, в будущем — оправдывает ненависть в настоящем?

Теми, кто, абсолютизируя право, пренебрегает моралью?

Теми, кто считает виселицы превосходным инструментом нравственного воспитания?

Теми, кто решительно протестует против войны не потому, что там гибнут «чужие» дети, а лишь потому, что гибнут «свои»?

«А, пан доктор, кто, собственно, с кем воюет?..»

Валентин Антонов, январь 2007 года