О том, что это стихотворение вообще существовало, что оно было, — знали об этом, собственно говоря, давно: да хотя бы по отдельным его кусочкам, сохранённым в ряде литературных произведений 20-х годов. Например, у Владимира Набокова в романе «Машенька» — в его самом первом и во многом автобиографическом романе, написанном в 1926 году в Берлине. Главный герой по имени Лев Ганин, который после эмиграции из России обосновался именно в Берлине, с ностальгией перечитывает письма от Машеньки, своей первой любви:

… Улыбаясь и покачивая головой, он развернул последнее письмо. Получил он его накануне отъезда на фронт. Был холодный, январский рассвет, и на пароходе его мутило от ячменного кофе.

«Лёва, милый, радость моя, как ждала, как хотела я этого письма. Было больно и обидно писать и в то же время сдерживать самоё себя в письмах. Неужели я жила эти три года без тебя, и было чем жить и для чего жить? Я люблю тебя. Если ты возвратишься, я замучаю тебя поцелуями. Помнишь:

Расскажите, что мальчика Лёву Я целую, как только могу, Что австрийскую каску из Львова Я в подарок ему берегу. А отцу напишите отдельно…

Боже мой, где оно, — всё это далёкое, светлое, милое… Я чувствую, так же как и ты, что мы ещё увидимся, — но когда, когда?..»

Австрийская каска из Львова… Судя уже по этой фразе, стихотворение было написано в годы Первой мировой войны. Надо сказать, что оно очень быстро стало не только популярным и, как говорится, «ушло в народ», но вскоре превратилось, со всевозможными вариациями текста, также и в «жалостливую» песню (свидетельство этому можно найти, например, в самом конце рассказа Аркадия Гайдара «Р. В. С.»). Долгие годы оно распространялось в рукописных списках, потом эти списки попадали в архивы и хранились там, постепенно желтея от времени…

Свою вторую жизнь строки про австрийскую каску из Львова обрели уже в наши дни, когда создатели телесериала «Гибель империи» предложили Игорю Матвиенко написать музыку на стихи, которые к тому времени уже окончательно стали просто «народными». Новую песню на старые и безымянные стихи, песню под названием «Сестра», исполнил в 2005 году ансамбль «Любэ».

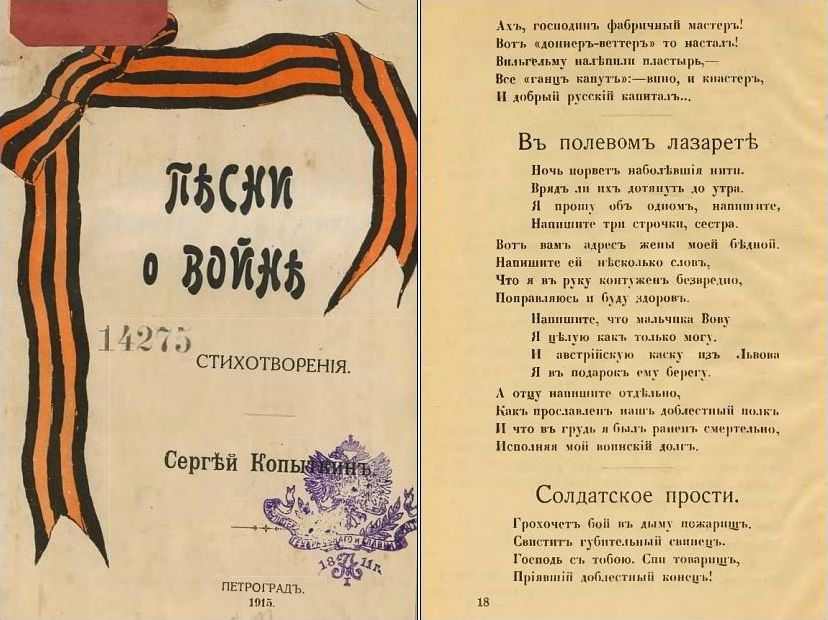

А ещё спустя два года счастливый случай помог установить и имя автора: копаясь в груде старой букинистики, петербуржец Михаил Сапего вдруг наткнулся на стихотворный сборник 1915 года издания, в котором на странице 18 он неожиданно обнаружил и хорошо знакомые по песне «Любэ» строки:

Николай Расторгуев и ансамль «Любэ»: песня «Сестра» композитора Игоря Матвиенко (скачать)

Николай Расторгуев и ансамль «Любэ»: песня «Сестра» композитора Игоря Матвиенко (скачать)И сразу стало понятно, что набоковская Машенька, очевидно, читала тот же самый сборник и что она, конечно же, вполне сознательно изменила имя «мальчика Вовы» — да просто потому, что имя её возлюбленного было Лев: «Расскажите, что мальчика Лёву я целую, как только могу»…

Своё стихотворение Сергей Копыткин назвал «В полевом лазарете»; не «Сестра», нет — «В полевом лазарете». Да и сам текст стихотворения, который был известен сценаристу Леониду Юзефовичу и который он предложил композитору Матвиенко для написания песни, за прошедшие 90 лет изменился, пусть и незначительно. Но, как бы то ни было, это то самое стихотворение, и автором его, бесспорно, является полузабытый ныне поэт «второго плана» Сергей Алексеевич Копыткин.

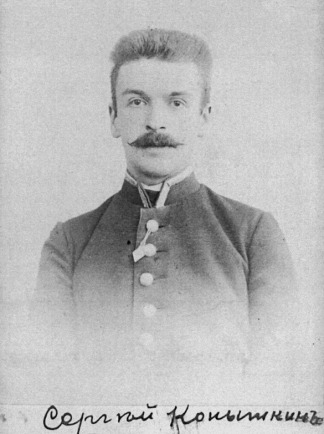

О его жизни известно теперь немногое. Сергей Копыткин родился в 1882 году в Санкт-Петербурге, в небогатой дворянской семье. После смерти отца, ещё будучи студентом, он был вынужден подрабатывать на железной дороге в должности внештатного ревизора (грубо говоря, ловил «зайцев»). И вот так, до самой революции, он в разных должностях трудился по железнодорожныму ведомству, дослужившись, в конце концов, до не слишком высокого чина губернского секретаря.

А ещё он любил писать стихи, чаще — средние, но иногда очень даже неплохие. Это стихотворение было напечатано в первом поэтическом сборнике Сергея Копыткина, изданном в 1909 году:

К ней в сердце любовь постучалась моя. Но много соперников есть у меня. Красивая Дерзость с павлиньим хвостом. И скучное Ханжество с постным лицом. Бескровная Скромность, фамильная Честь И хитрая, скользкая, сладкая Лесть. А больше всех страшен мне с виду пустой, Но очень тяжёлый мешок золотой…

«Песни о войне» — это второй его сборник; он выдержал несколько переизданий. Стихи Сергея Копыткина, как и его яркие публицистические заметки на актуальные темы, нередко можно было встретить и в газетах. По своим мировозренческим взглядам он был, так сказать, весьма умеренным консерватором, но что уж безусловно — он был патриотом, искренним и открытым.

Ночь порвёт наболевшие нити. Вряд ли их дотянуть до утра…

Революция круто изменила всё. С начала 1917 года следы Сергея Копыткина теряются. О том, что он никуда не эмигрировал и скончался в 1920 году, мы узнаём из газетного некролога, подписанного одним из его коллег-поэтов. Как и отчего он умер и где был похоронен — неизвестно. По странной иронии судьбы, он прожил на свете ровно столько же, сколько прожил Пушкин…

В полевом лазарете

Ночь порвёт наболевшие нити.

Вряд ли их дотянуть до утра.

Я прошу об одном, напишите,

Напишите три строчки, сестра.

Вот вам адрес жены моей бедной.

Напишите ей несколько слов,

Что я в руку контужен безвредно,

Поправляюсь и буду здоров.

Напишите, что мальчика Вову

Я целую как только могу.

И австрийскую каску из Львова

Я в подарок ему берегу.

А отцу напишите отдельно,

Как прославлен наш доблестный полк

И что в грудь я был ранен смертельно,

Исполняя мой воинский долг.

|  |

Однако наибольшее влияние на его поэзию и на его поэтический почерк оказал всё же не Пушкин, а, скорее, Лермонтов. И особенно это чувствуется именно в стихотворении под названием «В полевом лазарете». Стихотворение Сергея Копыткина, написанное им в 1914 году, напрямую перекликается со знаменитым стихотворением Лермонтова «Завещание» (датируется 1840 годом):

Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть: На свете мало, говорят, Мне остаётся жить! Поедешь скоро ты домой: Смотри ж… Да что? моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь… Ну, кто бы ни спросил, Скажи им, что навылет в грудь Я пулей ранен был; Что умер честно за царя, Что плохи наши лекаря, И что родному краю Поклон я посылаю. | Отца и мать мою едва ль Застанешь ты в живых… Признаться, право, было б жаль Мне опечалить их; Но если кто из них и жив, Скажи, что я писать ленив, Что полк в поход послали, И чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна… Как вспомнишь, как давно Расстались!.. Обо мне она Не спросит… всё равно, Ты расскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалей; Пускай она поплачет… Ей ничего не значит! |

Совпадения, конечно, удивительные: «… Скажи, что я писать ленив, // Что полк в поход послали…» (это Лермонтов) — «… Что я в руку контужен безвредно, // Поправляюсь и буду здоров…» (Копыткин), «… Скажи им, что навылет в грудь // Я пулей ранен был…» (Лермонтов) — «… И что в грудь я был ранен смертельно…» (Копыткин; в «современном» же варианте стихотворения видим вообще прямое текстуальное заимствование: «… В грудь навылет я ранен смертельно…»).

Пожалуй, единственное кардинальное различие — это сами адресаты посланий. Лирический герой Лермонтова просит пожалеть родителей, но рассказать «всю правду» той женщине, которую он любит до конца: «Пускай она поплачет… // Ей ничего не значит!». Что ж, Лермонтов есть Лермонтов…

А у Копыткина — всё наоборот. Его лирический герой просит пожалеть как раз свою любимую женщину, свою «бедную жену», а вот отцу — рассказать всё как есть, рассказать «отдельно»…

Конечно, Лермонтов есть Лермонтов, и по таланту, быть может, их двоих трудно даже сравнивать. Но ведь и у «средних» поэтов случаются порою стихи, которые непостижимым образом становятся стихами поистине народными и надолго переживают их создателей: посмертное счастье любого поэта.

Стихотворение «В полевом лазарете» — возможно, лучшее из всего, что написал полузабытый ныне Сергей Копыткин — относится как раз к таким стихам.

Сергей Копыткин (1914 год), Игорь Матвиенко (2005 год): «Ночь порвёт наболевшие нити…»

Сергей Копыткин (1914 год), Игорь Матвиенко (2005 год): «Ночь порвёт наболевшие нити…»«… Что австрийскую каску из Львова // Я в подарок ему берегу…»

Львов был занят русскими войсками уже через три недели после начала войны, в ходе масштабного наступления армий Юго-Западного фронта в Галиции. Войсками 3-й армии, непосредственно бравшей город, командовал генерал Николай Рузский — между прочим, дальний родственник поэта Лермонтова. А спустя год, 22 июня по новому стилю, русские войска оставят Львов. Спустя два с половиной года именно генерал Рузский буквально заставит Николая II подписать заранее заготовленный манифест об отречении. Спустя четыре года Николай Рузский откажется присоединиться к Красной Армии под тем предлогом, что-де русские не должны воевать с русскими, и вскоре после этого будет убит…

«… И что в грудь я был ранен смертельно, // Исполняя мой воинский долг»…

Всё это было ещё впереди.

Валентин Антонов, март 2017 года