Моя любимая, мой опустелый дом, Моя бессонница, зима метельная… Сама не ведая, сама не зная, что — Что ты наделала, что ты наделала. Моя любимая, я виноват вдвойне, Но я ведь знать не мог, что оголтелая Эта беда моя — станет бедой твоей. Что ты наделала, что ты наделала. Моя любимая, моя любимая, Боль ежедневная, еженедельная — Видеть не те глаза. Слышать не те слова. Что ты наделала. Что ты наделала. Моя любимая. Вокруг тебя друзья, И за столом твоим гульба артельная. Но одиночество — твоё второе я. Что ты наделала, что ты наделала? |  |

Моя любимая! Моя любимая! Расколоти об пол стекло зальделое И не люби меня. И не люби меня! Что ты наделала, что ты наделала…

Поэтом Александр Вишневой был от Бога. Вероятно, он с трудом представлял себе, как это вообще можно заниматься чем-либо ещё, кроме как писать стихи. Приехав из своего Симферополя покорять Москву, он в 1977 году с лёгкостью, несмотря на конкурс в 120 человек на место, поступил в очень престижный тогда Литературный институт: маститый советский поэт С. В. Смирнов, ведший там семинар, сразу выделил его среди множества абитуриентов.

Несколько слов по этому поводу: интересно, многие ли сегодня помнят не то чтобы стихи, но хотя бы само имя Сергея Смирнова? Старейший наш поэт Кирилл Ковальджи, один из постоянных авторов «Солнечного ветра», — он, конечно, хорошо его помнит:

Его сборник «Откровенный разговор» (1951) был для меня открытием. Я увлекся его стихами — живыми, светлыми, выгодно отличавшимися от потока тогдашних пафосных виршей своим мягким юмором, живыми деталями… С годами он стал писать всё хуже (я, честно говоря, перестал читать, потерял к нему интерес), ворвались в поэзию шестидесятники, оттеснили его скромный дар, он озлобился, подался к мракобесам и заслужил эпиграмму, которая его пережила: Смирнов горбат. // Стихи его горбаты. // Кто виноват? // Евреи виноваты…

Всего лишь через год после триумфального поступления Александра Вишневого в Литинститут тот же самый С. В. Смирнов на долгие годы определит судьбу своего первоначального любимца, недрогнувшей рукой написав о его стихотворениях такой отзыв: «Они, эти вещи, просто-напросто аполитичны, хотя в них присутствуют абсолютно все сегодняшние слова, фразы и понятия. Нет, нет и ещё раз нет! — говоришь этим стихам. Их никто не напечатает и они, похоже, никому не понадобятся, окромя сочинившего их».

Мы знакомы с тобою две тысячи лет, Ты пришла ниоткуда, ушла никуда, Мимолетные ливни замыли паркет, Это стоило им небольшого труда. Мы знакомы с тобою две тысячи дней, И у каждого лёгкая придурь твоя, Мимолетные птицы напомнят о ней Тем золотоволосым осинам, что я Посадил на осеннем сыром пустыре Под горою, которую с разных углов Мимолётные звёзды пасут на заре. Мы знакомы с тобою две тысячи слов.

Это ведь только Александр Вишневой испытывал «священный ужас перед глубиной слова» и ничего в своей жизни, кроме поэзии, не признавал. А маститый советский поэт С. В. Смирнов, успевший испытать ужас совсем иного рода, на рубеже 70-х и 80-х годов видел жизнь во всей её многогранности и нелитературности. Как бы там ни было, но в положенный срок защитить дипломную работу Вишневому не позволили: ещё долгих три года «поэт от Бога» мотался между Симферополем и Москвой, всякий раз привозя на суд маститых коллег по перу всё новые и новые её, дипломной работы, варианты — с одинаковым неуспехом. В конце концов, диплом поэту выдали, но — как литературоведу, а не как поэту.

Я найду её однажды Умирающей от жажды И скажу: бери, вода. А потом урою на хер, Как Шумахер, господа, — Рифмовала говорли- Вая роща, журавли Колобродили, звезда | Выпадала из гнезда, Прижималась животом К животу и бёдра в бёдра. Не рассказывай потом, — Говорила, козья морда. Заневестилась чере- Милосердый Боже! — пица, И не радует столица Запятыми и тире. |

Хотя сборники его стихов нигде не печатались, но стихи эти передавались из рук в руки, многие их знали, и Вишневой вернулся на родину с высоко поднятой головой. Вспоминает Ирина Легкодух:

Он вёл себя как большой белый лебедь, временно приземлившийся в довольно тесном пруду. Вначале он относился к этому, как к некоей свободе, как к возможности никак не утруждаться никакой прозой жизни, не устраиваться в социуме, то есть, как к возможности просто ходить по улицам, общаться с друзьями, писать стихи, пить вино, любить женщин, быть поэтом и ничего кроме этого. То есть — быть тем, чем он и был на самом деле.

Шли годы. Рушились границы и устанавливались новые. Рушилось всё вокруг, а Вишневой оставался всё тем же, прежним.

Он просто жил и просто писал стихи, которые многие знали, но мало кто видел их напечатанными.

У моего карандаша Читаю фразу: «Как просила, Боялась, верила душа, Когда, египетская сила, Куда-то шли часы, потом Неторопливо возвращались И уходили вновь, текла Из пальцев медленная роза!» | Какая, к черту, проза, Клугер, Остались пепел и зола. Отныне только ветер будет Раскачивать колокола. Провинциальная зима Свивает снежные волокна И занавешивает окна. Не дай мне Бог сойти с ума! |

Ирина Легкодух продолжает:

Со временем все его друзья и знакомые начали добиваться каких-то жизненных позиций, как-то устраиваться и в бытовом, и в карьерном смысле. А Саша, в глазах большинства окружающих, продолжал оставаться, на одних и тех же нескольких симферопольских улицах, — смешно стареющим «солнечным мальчиком», всё ждущим какого-то чуда, которое должно произойти само собой, умеющим ловко и ненавязчиво у кого-то пообедать, у кого-то пожить, у кого-то получить немножко денег, а у кого-то старый свитер.

И люди, которые вначале принимали за честь знакомство либо дружбу с Шурой, постепенно стали относиться к нему иронично, затем насмешливо, а в последние годы — иногда издевательски и с открытой неприязнью. С ним всё больше и больше переставали церемониться.

Он никогда не подавал виду и никогда не сутулил спину, смеялся, — внешне казалось, что всё в порядке и с него — как с гуся вода, но, на самом деле, он был болезненно чувствительным человеком и переживал своё положение очень тяжело…

Друзей вокруг оставалось всё меньше и меньше, а он просто жил, следуя своим раз и навсегда избранным путём, и просто писал стихи.

Не для себя прошу — для Бога: Окороти её, вели Не отираться у порога По эту сторону земли. Не для себя мои заклятья. Попридержи свои объятья, Не напрягайся до поры По эту сторону горы! | Не обойди своим вниманьем, Забытой самообладаньем, Не попадающей уже По а, б, в, г, д, е, ж, Сомнамбулической руки По эту сторону реки. Не одного свела с ума Провинциальная зима. |

До самого последнего дня он напряжённо работал над стихами. А делал он это всегда очень и очень тщательно. Вспоминает Елена Черникова:

Вишневой ни в чём не позволял себе лишних знаков. Дурь смайла, вообще массовка — никогда! Смысл жизни — Текст. Должен быть безупречен. Он даже страницы стихов не нумеровал: ведь и числа — знаки.

Отдать себя Слову, ценой возможных и невозможных жертв, включая голод, абсолютное безденежье, смерть… Иные ссылаются на времена и уходят в другие профессии, где водятся деньги, прижизненная слава, и правильно делают: можете не писать — не пишите. Вишневой писал, переписывал, правил стихи до последнего вздоха, всё ещё надеясь, что в одной из его повздоривших стран его напечатают…

Валерий Митрохин, его друг, написал о нём так: «Это был поэт чистой воды. Это был поэт не для массового читателя, а для поэтов поэт! Сложный, очень зашифрованный. Это был очень свободный человек. И платил за эту свою свободу хроническим безденежьем»…

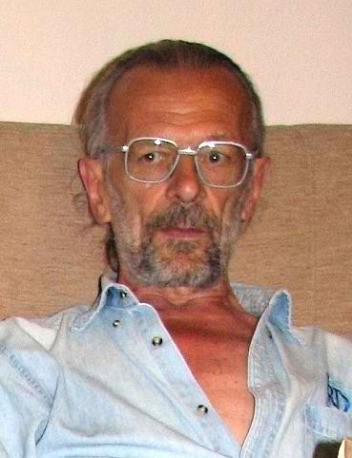

Симферопольский дом Александра Вишневого

Симферопольский дом Александра Вишневого

Впрочем, на бытовые неурядицы Вишневой не жаловался. Его страшило другое — посмертное забвение. Но и в этом он признавался разве что самым близким людям.

Длинноногий, стройный, красивый, он любил просто бродить по улицам. Друзья шутили: какой молодец, сердце тренируешь.

Сердце Александра Вишневого остановилось 9 июня 2008 года — всего лишь месяцем ранее ему исполнилось 56 лет…

Однажды, гуляя в компании друзей, он вдруг сказал: вот умру я — и словно бы меня и не было, травой порастёт, никто и не вспомнит. Ирина Легкодух тогда возразила ему:

— Шура, уж тебе-то это не грозит, тебе точно в Симферополе памятник поставят — вот тут, на Архивном, большую мраморную стелу.

— Ну ты скажешь тоже…

— Да точно тебе говорю: вот здесь она будет стоять, и надпись на ней будет — «Неизвестному поэту»…

Первая книжка его стихов, под названием «Тёмные Плеяды», увидела свет спустя более чем год после его смерти. Она была распродана за неделю.

Никакого другого памятника Неизвестному поэту нет и до сих пор.

Валентин Антонов, июнь 2012 года