Та-ра-ра-бумбия

Вообще-то, собирался писать про «тумбию», но начать придётся всё равно с «бумбии».

В самом конце 1893 года, 28 декабря, в газете либеральной московской интеллигенции «Русские ведомости» был напечатан новый рассказ молодого — ему ещё не исполнилось и 34-х лет — писателя Антона Чехова. Рассказ назывался «Володя большой и Володя маленький». В тот же день, едва бросив взгляд на свежий газетный номер, Чехов спешит поделиться своими впечатлениями от публикации (в письме к Виктору Гольцеву, тот тоже сотрудничал с «Русскими ведомостями»):

Ах, мой рассказ в «Русских ведомостях» постригли так усердно, что с волосами отрезали и голову. Целомудрие чисто детское, а трусость изумительная…

Ну допустим, что он циничен, но тогда не следовало его вовсе печатать…

Ну, допустим, что он циничен… Речь в рассказе идёт о душевных смятениях некоей юной дамы, по имени Софья Львовна, супруги пожилого полковника (Владимир Никитыч, он же «Володя большой»), которая хоть и чувствует, что живёт как-то не так, но никак не может понять, что же именно в ней не так. Помочь ей вызвался её друг детства и одновременно друг её семьи Владимир Михайлыч, он же «Володя маленький», — «маленький» лишь по сравнению с мужем-полковником, а вообще-то уже не маленький (кстати говоря, почти ровесник Чехова — чуть-чуть моложе):

— Вот вы, Володя, умный человек, — сказала Софья Львовна, — научите меня… Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне нелегко живётся, — продолжала она, помолчав немного. — Научите же… Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как учёный, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я не достойна?..

Чехов удивительный мастер. Всего одно лишь слово — и словно бы видишь воочию всю эту картину.

Нет, это слово — вовсе не тарарабумбия (хотя Софья Львовна, несомненно, знает, что это такое; мы вот не знаем, а она знает). Это слово — живо.

«Володя, за что вы меня презираете?» — спросила она живо. На непонятное нам словечко Софья Львовна откликнулась живо — она встрепенулась, встрепенулась так, словно бы её неожиданно шлёпнули сзади и ниже спины: «Володя, за что вы меня презираете?».

Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

— Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?..

Между прочим, конституций с хреном в то время добивалась от правительства как раз либеральная редакция «Русских ведомостей»; мысли же Софьи Львовны были весьма далеки от подобных глупостей:

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалёкая женщина… У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня всё, что вам угодно, хоть ангела. Но вы… (голос у неё дрогнул) поступаете со мной ужасно…

— Ну, полно, полно, — сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. — Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать всё, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

— Вы меня презираете, и если б вы знали, как я страдаю от этого! — сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. — А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь!.. — Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. — Ей-богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

Чтобы он не рассердился и не ушёл, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила… про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

— Тара… ра… бумбия… — запел он вполголоса. — Тара… ра… бумбия!

Однако что это он там всё время напевает?.. Тарарабумбия… Тарарабумбия… Далась же ему, в самом деле, эта тарарабумбия — но что же это такое, в конце концов?..

— Тара… ра… бумбия… — запел он вполголоса. — Тара… ра… бумбия!

И неожиданно взял её за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки… Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить её, может войти прислуга…

Фразу про севрюжину с хреном, ставшую потом крылатой, в обиход русской интеллигенции ввёл, как известно, Салтыков-Щедрин — устами одного из героев своих произведений. Тот его герой был, однако, совсем уж законченным циником: «Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший — и в сторону…». Он, герой этот, считал себя «человеком культуры, потому что служил в кавалерии».

Владимир Михайлыч, правда, ни в какой кавалерии не служил, но зато он был многообещающим научным работником, знатоком иностранной литературы и, вообще, человеком начитанным и, стало быть, интеллигентным.

Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждёт, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил её к себе на одно колено и, качая, как ребёнка, запел:

— Тара… рабумбия… Тара… рабумбия!

А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

— Когда? Сегодня? Где?

И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказал он, подумав. — Вот разве завтра.

И они расстались.

… Через неделю Володя маленький бросил её. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная…

Вот такая приключилась в рассказе Чехова «тарарабумбия». Теперь уже никто не сможет сказать, что там с ними было потом; разобралась ли Софья Львовна в своих душевных переживаниях или как… «Софья Львовна всё ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал её на тройке».

Никто теперь не скажет, что там с ними всеми потом было. Защитил ли, наконец, Володя маленький свою диссертацию или как… «Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет».

Нет, никто не скажет. Но зато у нас есть возможность услышать, как именно Владимир Михайлыч напевал Софье Львовне свою «Тарарабумбию».

Вот, пожалуйста. Эта запись была сделана как раз тогда, как раз в тот год (скачать):

Как раз в тот же самый год или, может, годом-двумя ранее… Во избежание недоразумений: на этой записи, разумеется, не Володя маленький — да и как же, да и кто же мог его тогда записать?.. в столь пикантных обстоятельствах его не смог бы записать даже сам Эмиль Берлинер, знаменитый немецко-американский (а проще говоря, еврейский) изобретатель, именно в те годы экспериментировавший с записями на самые-самые первые, самые первые в мире грампластинки.

Собственно, тут и звучит как раз его голос. Голос из того далёкого и навсегда ушедшего времени…

Ta-ra-ra Boom-der-ay

Во всей этой истории особенно поражает та немыслимая скорость, с которой даже и в конце XIX века распространялась по миру попсовая зараза. Ведь подумать только: без всяких магнитофонов-патефонов, без всякого Интернета или, там, Евровидения, без всякого радио даже, которое ещё только предстояло изобрести, — и вот без всего этого понадобилось лишь два года, чтобы в далёкой заснеженной Москве молодой научный работник Владимир Михалыч мог преспокойно смущать подругу детства Софью Львовну этой зародившейся невесть где песенкой, а довольно уже известный писатель Антон Палыч мог «цинично» и безо всяких пояснений ссылаться на неё в общедоступных «Русских ведомостях»!..

А ведь само происхождение этой песенки до сих пор покрыто густым мраком. Ясно тут лишь одно: поскольку опыт показывает, что следы всех тёмных историй ведут, как правило, в Вашингтон и Лондон, то и истоки песенки, по-видимому, тоже надо искать где-то там… Вообще, это правило редко когда даёт сбои; не будет исключением и наша история.

Впервые эта песенка прозвучала в США. Именно там, в «стране свободы», и зарождалось в те годы то, что мы называем теперь шоу-бизнесом. Для многих и многих тысяч эмигрантов из Европы сфера развлечений оказалась в Америке едва ли не единственным относительно незанятым «местом под солнцем». Жадные до жизни, они принесли с собой совершенно новое, непривычное для прежней патриархальной Америки, отношение к развлечениям. У них не было предрассудков — классовых ли, сексуальных или расовых; главным и определяющим для них было — принесёт ли это прибыль или нет.

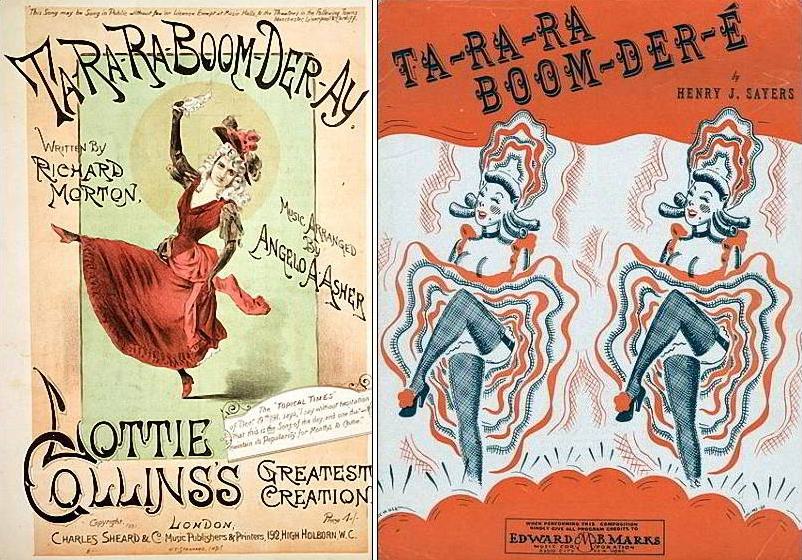

Модные направления американского шоу-бизнеса задавал, конечно же, Нью-Йорк, а «законодателями мод» в Нью-Йорке к началу 1890-х годов стали выходцы из эмигрантских кругов — Эдвард Маркс, Джозеф Стерн, Лео Фейст, а ещё Шапиро, Бернстейн, Гарри фон Тильцер (он же Аарон Гумбински), без особого труда потеснившие прежних «законодателей», — так сказать, из «местных». Кстати, именно Маркс, судя по сохранившимся нотным изданиям, энергично «продвигал» потом и нашу песенку.

Вообще, всё происходило очень быстро. Неизвестно откуда появившись, «Ta-ra-ra Boom-der-ay» где-то в августе 1891 года была исполнена в Бостоне, в рамках одного из водевилей, а уже в октябре того же года она зазвучала и на нью-йоркском Бродвее. Толком не известно также, когда и где эту песенку услышала Лотти Коллинз, певица и танцовщица «лёгкого жанра» из Англии, приезжавшая в Америку к мужу-американцу, — но уже в ноябре 1891 года она с громадным успехом исполняла песенку в Лондоне. И настоящее рождение нового шлягера состоялось именно там и именно благодаря Лотти Коллинз.

Фотография Лотти Коллинз

Фотография Лотти КоллинзВообще-то, 26-летняя Лотти Коллинз была не совсем Коллинз: представители её семейства, как утверждает Encyclopaedia Judaica, носили в своё время другую фамилию — Калиш. Однако это неважно: Коллинз или Калиш, но известный всюду шлягер сделала из «Ta-ra-ra Boom-der-ay» именно она. Она не только пела слегка изменённый ею и местами слишком фривольный текст куплетов (и обязательно с восьмикратным повторением, после каждого, дурацкой фразы «Ta-ra-ra Boom-der-ay!») — она танцевала эту песенку! Лотти Коллинз превратила своё исполнение в гремучую смесь показной невинности и явного разврата — и вот тут она «попала в десятку»!

Куплет исполнялся ею в медленном темпе, смиренно и нарочито скучно, но когда дело доходило до пресловутой «тарарабумбии», то всё сразу и вдруг менялось: с каждым новым слогом её ноги в одних лишь соблазнительных чулочках и с непременными подвязками задирались всё выше и выше, всё более демонстрируя публике белизну обнажённых бёдер и пикантное нижнее бельё. Для викторианской Англии подобное зрелище было не совсем привычным, но публика ревела от восторга.

Однако, по всем понятиям об авторском праве, Лотти Коллинз ведь попросту украла песенку у своих не менее энергичных американских коллег. С другой стороны, между Англией и её бывшей заокеанской колонией тогда ещё не было соглашения о взаимном признании авторских прав, и беспардонное перемещение новых песенок туда-сюда являлось тогда обычной практикой. Конечно, отступать просто так заокеанские акулы шоу-бизнеса не привыкли, и дело, в итоге, дошло до суда.

На суде, как рассказывают, произошёл курьёзный случай. Английская сторона строила защиту на том, что песенка-де эта совсем не новая и вовсе не авторская и что её один бог знает когда ещё распевали неизвестные негры на далёкой реке Миссисипи, причём с совершенно вульгарным текстом. Судья, естественно, потребовал тот текст зачитать. Адвокат встал и скучным голосом начал читать слова куплета. Вначале среди публики слышалось хихиканье, но когда чтец добрался до «тарарабумбии», ситуация вышла из-под контроля: галёрка принялась с энтузиазмом распевать «Та-ра-ра-бум-бия!» — все полагающиеся восемь раз и после каждого куплета. В итоге, суд отверг все притязания истцов и постановил, что песенка «Ta-ra-ra Boom-der-ay» представляет собой общественное достояние…

«Ta-ra-ra Boom-der-ay» стала настоящей «визитной карточкой» Лотти Коллинз. Никаких записей её исполнений, к сожалению, нет. Но некоторое представление и о самом исполнении, и о сопутствовавшей ему реакции публики может дать вот эта современная стилизация под старое доброе время (скачать):

… Так, а что там у нас со временем?.. Ноябрь 1891 года — первое выступление Лотти Коллинз со своим новым шлягером «Ta-ra-ra Boom-der-ay», Tivoli Music Hall, Лондон. Декабрь 1893 года — новый и очень «циничный» рассказ Чехова в «Русских ведомостях», Москва.

У Редьярда Киплинга было, очевидно, чуть больше времени, чем у Антона Палыча: вторая часть его «Казарменных баллад» увидела свет в 1896 году, в Лондоне. Стихотворение «Холерный лагерь»:

Холера в лагере нашем, всех войн страшнее она, Мы мрём средь пустынь, как евреи в библейские времена. Она впереди, она позади, от неё никому не уйти… Врач полковой доложил, что вчера не стало ещё десяти. … Пастор в чёрном бренчит на банджо, лезет с мулом прямо в ряды, Слыша песни его и шутки, надрывают все животы, Чтоб развлечь нас, он даже пляшет: «Ти-ра-ри-ра, ра-ри-ра-ти!» Он достойный отец для мрущих ежедневно по десяти…

Картина совершенно запредельная, полный сюр: холерный лагерь, где, кажется, и самый воздух-то пропитан неизбежной смертью, — и священник, падре, находит там утешение для умирающих солдат не в Библии, а в какой-то непристойной песенке с дурацким припевом — «Ти-ра-ри-ра, ра-ри-ра-ти!», и полы его чёрной сутаны вздымаются при этом высоко вверх в каком-то жутком, леденящем кровь танце:

We've got the cholera in camp — it's worse than forty fights; We're dyin' in the wilderness the same as Isrulites; It's before us, an' be'ind us, an' we cannot get away, An' the doctor's just reported we've ten more to-day! … Our Chaplain's got a banjo, an' a skinny mule 'e rides, An' the stuff 'e says an' sings us, Lord, it makes us split our sides! With 'is black coat-tails a-bobbin' to Ta-ra-ra Boom-der-ay! 'E's the proper kind o' padre for ten deaths a day…

«Ти-ра-ри-ра, ра-ри-ра-ти»… Название «непристойной песенки» не должно вводить в заблуждение. У переводчика, Анатолия Сендыка, это всего лишь непонятный символ. Он просто не сумел вставить в свой перевод то всем понятное в 1896 году название, которое было в оригинале у Киплинга…

Так… Нью-Йорк с Миссисипи и Лондон с Лотти Коллинз. А что ж Париж?.. И вечные французы?.. Оттуда ж моды к нам, и авторы, и музы?.. Губители карманов и сердец?..

Скорее всего, Париж во всей этой истории оставался для Москвы где-то на вторых ролях, и если он и повлиял как-то на «Русские ведомости», то лишь опосредованно — общим, так сказать, настроением.

Фотография Эмили Мари Бушо, она же Полэр

Фотография Эмили Мари Бушо, она же ПолэрНет, Париж, конечно, не спал: «Тарарабумбия» появилась во Франции практически сразу, в том же 1891 году, но во французском переводе «Ta-ra-ra Boom-der-ay» превратилось в «Tha-ma-ra-boum-di-hé». Та-ма-ра-бумбия, в общем, а не та-ра-ра…

Но ту, для которой новомодный шлягер стал во Франции «визитной карточкой», подобно как для Лотти Коллинз в Англии, звали вовсе не Тамара.

Эмили Бушо (в начале 90-х ей не исполнилось ещё и двадцати лет) выступала на подмостках знаменитого парижского варьете «Фоли-Бержер» под псевдонимом Polaire — «Полярная звезда». Её танцевальные движения были ничуть не менее смелы и раскованны, чем у Лотти Коллинз, но главным её достоинством была её талия — якобы 41 см, что при довольно большом бюсте в 97 см привлекало к ней всеобщее мужское внимание.

Вероятно, её можно считать родоначальницей скандального самопиара в мире шоу-бизнеса — во всяком случае, что касается внешнего вида. Эмили Мари Бушо смело экспериментировала со своей внешностью и во многом опередила своё время, предвосхитив будущие тенденции: и короткую стрижку, ставшую столь модной лишь спустя лет тридцать, и короткие юбки, и кольцо в носу — тут уж неугомонная Полэр опередила своё время, наверное, на целое столетие…

Ну, и чтоб закончить с «Ta-ra-ra Boom-der-ay». В XX веке произошло много чего такого, что в конце XIX века представлялось ну совершенно немыслимым. Викторианский разврат стал казаться милым и безобидным. На смену Эдварду Б. Марксу и Гарри фон Тильцеру (он же Аарон Гумбински), на смену Лотти Коллинз и Эмили Мари Бушо (она же «Полярная звезда»), на смену «Ta-ra-ra Boom-der-ay» — на смену всем им пришли другие продюсеры, другие эстрадные звёзды и другие песни.

Впрочем, «Тарарабумбия» никуда не исчезла. В англоязычном мире её лихой припев и теперь ещё помнят и любят. Уйдя с эстрадных площадок «в народ», она обзавелась множеством новых текстов и вариаций. Теперь её с особенным удовольствием распевают дети:

Ta-ra-ra Boom-der-ay! There was no school today! The teacher ran away, And died of tooth decay. We threw her in the bay, The sharks had lunch today. And when they pulled her out She smelled like sauerkraut! |

Та-ра-ра-бум-бия!

Сегодня занятия у нас в школе отменили!

Учительница куда-то сбежала

И умерла там от кариеса.

Мы оставили её в бухте —

Акулы славно сегодня пообедали.

А когда её вытащили,

то от неё пахло кислой капустой!..

|

Слова тут, конечно, дурацкие и всё такое, но… но не такими ли они были и самого начала?..

Кислой капустой!.. Вот вам!.. Старую добрую «Тарарабумбию» распевают теперь дети — но здесь они, конечно, не про кислую капусту и сбежавшую от них учительницу, а просто так (скачать):

Ну, а тут уж вообще… Докатились, как говорится… Владимир Михалыч, маленький вы наш, ау-у-у!..

Да, но что же произошло с песенкой в России? У французов, как мы помним, в её незащищённый авторскими правами текст вкралась какая-то Тамара, а у нас что?..

Тумбия

Лондонское каноническое исполнение, его «изюминка» и главное содержание, заключалось, как мы помним, в том, что весь припев там состоял из дурацкой фразы «Ta-ra-ra Boom-der-ay!», которую нужно было повторить обязательно 8 раз. Отход от этого правила наметился там лишь относительно недавно и лишь благодаря детям, о чём свидетельствует хотя бы история с кислой капустой и умершей от кариеса школьной учительницей. Так вот, в России лондонский канон не соблюдался никогда — и в этом состоит первая особенность российской «Тарарабумбии» (впрочем, во Франции было то же самое).

Вторая её особенность заключается в тумбе. Что такое тумба, при чём тут тумба, какая такая тумба, откуда, зачем и почему тумба — такие вопросы не возникали, по-видимому, никогда. Тумба изначально, сразу и по-хозяйски обосновалась в русском тексте «Тарарабумбии», не обращая внимания ни на какие заграничные каноны и модные веяния из Европы:

Тарарабумбия, сижу на тумбе я, Сижу невесел я, и ножки свесил я. Тарарабумбия, сижу на тумбе я, И горько плачу я, что мало значу я.

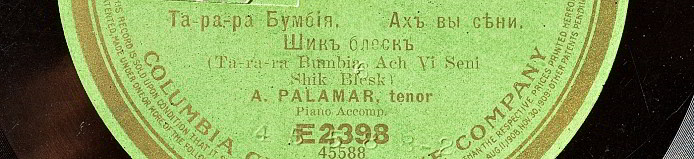

К сожалению, следы «Тарарабумбии» с этим текстом остались разве что в литературе (например, всё у того же Антона Павловича Чехова, в его знаменитой пьесе «Три сестры»). Граммофонных записей её в 1890-е годы, скорее всего, не делалось вообще, а потом записи делались, но уже с другими текстами. Вот, к примеру, грамзапись одного из вариантов «Тарарабумбии», датируемая 1915 годом (скачать):

Впрочем, и тут, как можно слышать, тенор А. Паламар поёт про какие-то «тумбочки». Кто такой этот тенор — доподлинно не известно. Эксперты сайта Russian-Records, откуда взята эта запись, полагают, что за псевдонимом «А. Паламар» скрывается некий кантор Мейер Каневский, он же Кац. Это, конечно, вовсе даже не исключено…

Никаких более ранних грамзаписей с «тарарабумбией» нет. С «тумбой» — это пожалуйста, Хотя, быть может, следующая «старинная студенческая песня», записанная в конце 1909 года хором студентов Императорского Московского университета, отчасти «Тарарабумбию» напоминает: не очень эффектные, нарочито медленные, но при этом всё же озорные, «на грани», куплеты, перемежаемые взрывным припевом из восьми строк — с «тумбой», конечно же, куда ж без неё.

Место действия обозначено в песенке сразу и однозначно: «Есть в столице Москве один шумный квартал, что Козихой Большой прозывается…». Ну, а вслед за этим возникает и тумба: «Через тумбу, ля-ля-ля, через тумбу, ля-ля-ля, через тумбу, ля-ля-ля, через тум-тум-тум!..»

Вот она, Козиха тех лет. Пожалуй, какие-то непонятные тумбы тут, определённо, имеются, но… но, положа руку на сердце, — при чём тут они вообще, тумбы?.. Слушаем:

От зари до зари, Лишь зажгут фонари, Вереницей студенты Шатаются. Они пьют и поют, Разговоры ведут, И ещё кое-чем Занимаются. | Сам Иван Пустослов, Меж высоких домов Сверху глядя на них, Улыбается. Он и сам бы не прочь Провести с ними ночь, Да на старости лет Не решается. |

«Иван Пустослов» — это, понятное дело, знаменитая в округе церковь Ивана Богослова, с высокой по тем временам колокольней. Её, правда, не видно, но она тут же, за правым обрезом снимка. Студентов тоже не видно, но ещё не вечер — фонари ещё не зажгли… Тумбы… что ж, тумбы какие-то тут есть…

Через тумбу, ля-ля-ля, через тумбу, ля-ля-ля, через тумбу, ля-ля-ля, через тум-тум-тум!..»

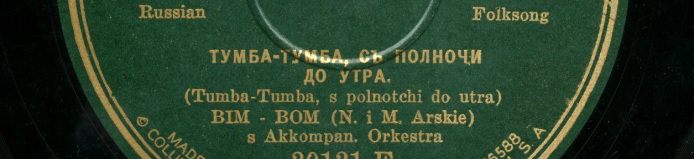

Ладно. Допустим, что в начале XX века Козиха была вся утыкана тумбами. Ладно, допустим… Но о какие такие тумбы спотыкались в 1927 году, да ещё и в городе Нью-Йорке, некие гг. Н. и М. Арские, считавшие себя, очевидно, среди многих прочих эмигрантов, продолжателями очень популярного в дореволюционной России дуэта «Бим-Бом»?.. Судя по этикетке, на которой стоит пометка Folksong, их песенку предлагается считать «народной». Что ж… знать, у бойкого народа она могла только родиться, в той земле, что не любит шутить… Слушаем — «Тумба-тумба, с полночи до утра» (скачать):

Если б миллионы у каждого водились, Тогда бы с нами жёны всю жизнь не разводились!.. Всегда, всегда, с полночи до утра, С вечера до вечера и снова до утра! Ох!..

«Тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон»…

А вот, кстати. Мадрид и Лиссабон… Понятно, конечно, что в каждом отдельно взятом языке слово «тумба» можно как-то перевести, сопоставить какому-то конкретному образу: то ли «низкий столбик у тротуара или дороги», то ли «круглое деревянное сооружение для наклейки афиш, объявлений», то ли какое-нибудь «падение» (знаменитая песня «Тумба ла неже» Сальваторе Адамо — «Падает снег»), то ли какая-то «могила» или ещё что — неважно даже, что. Непонятно другое: песен, в которых к месту и не к месту, но непременно с удовольствием упоминается некая «тумба», — их столько, что впору говорить о настоящей песенной стране под названием Тумбия. И можно даже сказать, где она расположена, эта страна, — в основном, в Восточной Европе; на Западе «тумб» гораздо меньше, хотя иногда попадаются.

Например, эта испанская песня называется «Гата тумба, тумба, тумба» (скачать):

Gata tumba, tumba, tumba, con panderos y sonajas. Gata tumba, tumba, tumba, no te metas en las pajas. | Gata tumba, tumba, tumba. toca el pito y el rabel. Gata tumba, tumba, tumba, tamboril y cascabel. |

Что-то с кошками связано… Какие-то бубны, соломинки… Полная бессмыслица, но дети мяукают и с огромным удовольствием повторяют одно и то же: «Тумба, тумба, тумба… тумба, тумба, тумба»…

Да, смысла тут немного, конечно, но «Гата тумба» по сравнению со следующей, уже отечественной, уже нашей «тумбой» — по сравнению с нашей у испанцев прямо-таки философский трактат.

Итак, «Ворона села на сарай». Её исполнение — это целый ритуал. Тут очень важно буквально всё: вначале, например, обязательно поётся следующий текст: «Тумба-тумба, тумба-тумба, тумба-тумба, тумба-тумба». Потом второй исполнитель исполняет довольно сложную и путаную фразу, в которой, однако, непременно упоминается некий грузин по фамилии Тумбашвили. И, наконец, вступает солист. Как особо отмечают знатоки, им обязательно должен быть человек, абсолютно лишённый слуха, но с очень громким голосом. В итоге должно получиться что-то вроде этого (скачать):

А-а-а-ах, Бахчисарай!.. Ворона села на сарай!..

Текст, безусловно, небольшой, но даже и у него существует немало вариантов. Вообще, поклонников у песни «Ворона в Бахчисарае» больше чем достаточно; их легко узнать по жарким спорам о том, какой же из вариантов текста самый-самый правильный.

Тумба вездесуща. Она без особого труда проникает туда, где изначально её, скорее всего, не было вовсе. Например, в украинскую народную песню под названием «Коло млыну». Песня эта звучит здесь в исполнении популярной киевской группы «Мандры» (скачать):

Коло млину, коло броду, Тумба-тумба, ра-ра-ра-а. Там дівчина брала воду, А я гоя-гей-я-я! | Я на неї задивився, Тумба-тумба, ра-ра-ра-а. Візок мені поломився, А я гоя-гей-я-я!.. |

Конечно, это сугубо авторская обработка… Но всё-таки: ну вот зачем им здесь понадобилась тумба?.. Какая ещё тумба, почему тумба, зачем она, какой в ней глубокий смысл?.. «А я гоя-гей-я-я»…

А смысл всё же, наверное, есть. Иначе бы Юрий Энтин, выдающийся поэт-песенник, на творчестве которого выросло несколько поколений, — это и «Крылатые качели», и «Прекрасное далёко», и песни из «Бременских музыкантов» и множество других песен, столь же популярных и любимых, тексты которых ну никак нельзя упрекнуть в отсутствии смысла или, там, вкуса, — иначе бы Юрий Энтин не включил, и ведь совершенно сознательно, всё ту же многострадальную «тумбу» в одну из своих песен.

Музыку же к детской песенке «Пых, пых, самовар» написал композитор Давид Тухманов (скачать):

Пых, пых, тумба-тумба, самовар, Тумба-тумба-тумба-тумба, русский самовар. Пых, пых, тумба-тумба, самовар, Тумба-тумба-тумба-тумба, русский самовар…

«Тумба-тумба-тумба-тумба, русский самовар»… Нет, определённое сходство между ними, пожалуй, есть. Да только никто и никогда не назвал бы самовар «тумбою» только лишь потому, что по форме он напоминает «низкий столбик у тротуара или дороги».

Кажется, дело здесь вовсе не в этом. Непонятная и нелогичная, «тумба» давно и прочно вошла в отечественную песенную традицию, хотим мы этого или нет…

В текст следующей песни «тумба» вплетена настолько органично, что даже и мысли не возникает ни о каких, там, «низких столбиках у дороги» или «круглых сооружениях для наклейки афиш».

Еврейская народная песня «Ofn oyvn sitzt a maydl», или «На печи сидит девица». Русский перевод с идиша Майи Фаттахутдиновой. Исполняет Ася Вайсман-Шульман (скачать):

На печи сидит девица, тумба-тумба-ба-а-а, Шьет усердно мастерица, тумба-тумба-ба-а-а. Парень к ней подкрался прыткий, тумба-тумба-ба-а-а, Разом выдернул всю нитку, тумба-тумба-ба-а-а. | Ой, дружок, проказишь зря ты, тумба-тумба-ба-а-а, Вот дождешься у меня ты, тумба-тумба-ба-а-а. Ни словечка не скажу я, тумба-тумба-ба-а-а, Крепче всех тебя свяжу я, тумба-тумба-ба-а-а… |

Судя по тексту, песня должна быть весёлой. «Вот на печке двое рядом, тумба-тумба-ба-а-а, // Только шить уж им не надо, тумба-тумба-ба-а-а»… А исполнение её почему-то навевает грусть.

Грусть та, наверное, — она ведь не в самой песне. А в чём-то неуловимом вне её…

Трудно найти у нас человека, который никогда не слышал бы этой песни. Кто и когда её написал — толком не известно, поэтому она считается песней народной. А названием её считается то совершенно непонятное слово, которое постоянно повторяется в её припеве — «Тумбалалайка». Считается также, что это непонятное слово скрывает в себе балалайку. Русский народный инструмент из трёх струн, один из общепринятых на Западе символов России — наряду с медведем, водкой и матрёшкой:

«Тум-балалайка», по-видимому, была шуточной песней, и балалайка — один из элементов шутки, которая сейчас до нас, в основном, не доходит.

Шутка и вправду очень уж изощрённая: балалайка отнюдь не является излюбленным инструментом евреев-ашкенази, и никому ещё не пришло в голову исполнять «Тумбалалайку» — на балалайке… Нет, не «Тум-балалайка» это вовсе. И нет там никакой «балалайки», как нет её и в «Ofn oyvn sitzt a maydl».

«Тумба-ла-ла»… «Тумба-ла-лайка» — песня из фольклора восточноевропейских евреев (скачать):

…Слушай, девчонка, ты мне ответь: Что может вечно, вечно гореть, Что без дождя растёт и в мороз, Что может плакать, плакать без слёз? | Парень, тебе я скажу не шутя: Камень растёт без тепла и дождя, Вечно гореть любви суждено, Плакать без слёз может сердце одно! |

Молодой человек задумал жениться и подбирает себе невесту по уму: задаёт ей трудные вопросы, в та ему очень серьёзно отвечает: «Парень, тебе я скажу не шутя…».

Конечно, песня эта изначально задумывалась как шуточная. При желании в ней можно отыскать даже и эротические намёки. Ну, а потом была война. Были гетто, был Освенцим. Да много чего было…

Грусть ведь не в самой песне. Она где-то рядом. Где-то вне её.

Сижу на тумбе я

«Тумба-ла-лайка» — весёлая и грустная одновременно. Словно песенный символ всего XX века.

Маленькая-маленькая стрелка пробежала ещё один большой-большой круг.

Чего было больше — счастья или горя? Страданий или радости?..

Ещё один большой круг. И снова, как прежде, как сто лет назад:

Тарарабумбия, Сижу на тумбе я…

Борис Садовский, взявший себе псевдоним Садовской, — поэт Серебряного века. Он был хорошо знаком с Александром Блоком, Валерием Брюсовым, Владиславом Ходасевичем, Корнеем Чуковским, Анной Ахматовой, Георгием Ивановым, Андреем Белым, Мариной Цветаевой, Ильёй Репиным.

Могила Садовского на Новодевичьем кладбище

Могила Садовского на Новодевичьем кладбищеЕго называли «романтический консерватор». Ярый монархист, печатавшийся, тем не менее, в кадетском журнале. «Поэт Святой Руси», который залечил себя ртутными препаратами от рано подхваченного сифилиса. Модный автор, ставший добровольным затворником. «Вечный студент» Московского университета почти все 1900-е годы: он наверняка знавал своих коллег из студенческих общежитий Козихи c её непонятными тумбами и, быть может, тех певцов из университетского хора.

Завсегдатай подвальчика «Бродячая собака», цитадели всей петербургской богемы 1912 года: «Прекрасен песий кров, когда шагнуло за ночь, // Когда Ахматова богиней входит в зал…».

Его первая жена и единственный сын сгинули бесследно в неразберихе Гражданской войны — где-то в Крыму. Его вторая жена десятки лет будет ютиться с ним в Новодевичьем монастыре, прямо у погоста со славными фамилиями на могильных камнях. А в 40-е годы он оказался в «тайной» организации монархистов, которая была создана при участии и под контролем НКВД в рамках знаменитой радиоигры «Монастырь» — известной теперь на весь мир операции советской разведки против немецкого Абвера. Он умер день в день со Сталиным, 5 марта, — 5 марта, но за год до Сталина…

Четвертью века ранее его друг Ходасевич, до которого дошли в Париже слухи о его якобы смерти, посвятил Борису Садовскому некролог, где вспоминал встречу с ним осенью 1916 года:

С болью, с отчаянием говорил <он> о войне, со злобной ненавистью — о Николае II. И заплакал, а плачущий Садовской — не лёгкое и не частое зрелище!

Потом утёр слёзы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:

— Это всё вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами…

Плакать без слёз может сердце одно…

Вот чего в XX веке было больше — страданий или радости?..

Эти стихи Борис Садовской написал в тот самый год, когда его окончательно разбил паралич:

Тарарабумбия, Сижу на тумбе я, Домой не двинусь я — Там тёща ждёт меня. Боюсь изгнания, Волосодрания. Такая участь суждена, Когда учёная жена! | Тарарабумбия, Здесь не Колумбия: Здесь наши гласные Во всём согласные. Дела доходные, Водопроводные. Всё нам полиция решит, Покуда Дума крепко спит. |

Шёл 1916 год. Канун катастрофы — и его личной, и одной на всех. «Сижу на тумбе я»…

Лето 1913-го: револьверы для не имеющих разрешения на револьверы, парижская артистка Полэр с кольцом, прочный мир на Балканах, депутаты Госдумы 4-го созыва и верное средство против гонореи:

1916-й… 1913-й… 1912-й… 1904-й…

1900-й год. Антон Павлович Чехов, финальная сцена пьесы «Три сестры»:

ОЛЬГА (обнимает обеих сестёр). Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдёт время, и мы уйдём навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живёт теперь. О милые сёстры, жизнь наша ещё не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, ещё немного, и мы узнаем, зачем мы живём, зачем страдаем…

Если бы знать, если бы знать!

Музыка играет всё тише и тише; Кулыгин, весёлый, улыбающийся, несёт шляпу и тальму, Андрей везёт колясочку, в которой сидит Бобик.

ЧЕБУТЫКИН (тихо напевает). Тара-ра-бумбия… сижу на тумбе я… (Читает газету.) Всё равно! Всё равно!

ОЛЬГА. Если бы знать, если бы знать!

Занавес

«Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живёт теперь.»

«Это всё вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами…»

Если бы знать…

Валентин Антонов, октябрь 2016 года