Ça ira! — Всё путём!

Едва ли нужно поддаваться соблазнительной конспирологической мысли, что Великая французская революция явилась своего рода первым удачным опытом «цветных революций», инспирированных из-за океана. Но факт остаётся фактом: одной из самых полновесных капель, переполнивших чашу народного терпения и в итоге стоивших королю Людовику XVI головы — в прямом смысле слова, — стало активное и едва ли не решающее участие королевской Франции в войне за обретение Соединёнными Штатами независимости. В войне за независимость Соединённых Штатов американские сепаратисты и войска французского короля сражались, можно сказать, вместе, плечом к плечу. Переломным в войне стало крупное поражение британцев в битве при Йорктауне (штат Вирджиния) в конце 1781 года. Событию этому посвящена патриотическая картина, созданная в начале XIX века американским художником Джоном Трамбуллом, председателем Американской академии изящных искусств, по специальному заказу правительства Соединённых Штатов. Картина занимает почётное место в самом сердце американской демократии — в величественной Ротонде американского Капитолия.

Справа на картине изображены американцы во главе с Джорджем Вашингтоном (он чуть выехал вперёд), а слева, под белым королевским знаменем Бурбонов, — французы.

Несколько сзади, как раз напротив Вашингтона, — французский главнокомандующий граф Рошамбо во главе других французских полководцев, одно лишь перечисление которых вызывает удовольствие: маркиз де Шателю, маркиз де Сен-Симон, герцог де Лаваль-Монморанси, герцог де Лозен, граф Кюстин, виконт де Баррас и так далее. В строю американцев, почти рядом с Вашингтоном, — маркиз де ла Файет:

Мы как-то уже привыкли, что большинство революций новейшего времени так или иначе связаны с американскими послами. Но и в прежних временах тоже можно найти забавные совпадения.

Судите сами. Несчастный Людовик XVI стал королём в 1774 году, а два года спустя, в 1776 году, отцы-основатели объявили о независимости американских колоний от Великобритании. Едва поставив свою подпись под Декларацией независимости, в Париж, ко двору новоиспечённого короля, в качестве специального посланника новообразованных и пока что сепаратистских Соединённых Штатов Америки отправляется один из самых ярких отцов-основателей — Бенджамин Франклин. Его задача предельно проста: добиться от короля военно-политической поддержки и — денег. В том и другом он преуспел.

Уже в начале 1778 года Бенджамин Франклин от имени Соединённых Штатов подписывает в Париже американо-французский договор, по которому Франция признала США и обязалась всячески защищать их «свободу, суверенитет и независимость». Франклин официально становится послом США при короле (уже после того как во Франции вспыхнула революция и король был казнён, Конгресс США разорвал союзный договор, а генерал Джордж Вашингтон, ставший президентом, заявил о нейтралитете США).

Победа франко-американских войск в битве при Йорктауне (Вирджиния) вынудила англичан весной 1782 года сесть с американскими сепаратистами за стол переговоров. Естественно, что переговоры эти проходили также в Париже — при активном участии посла США Франклина и при посредничестве короля Людовика XVI. Переговоры успешно (для США) завершились в 1783 году: Британия вынуждена была признать независимость своих бывших колоний. Бенджамин Франклин, американский посол во Франции, был среди тех, кто от имени США подписал этот Парижский (или, иначе, Версальский) мир.

Справедливости ради: Парижский мир, помимо, посла Франклина, скрепили своими подписями и ещё два отца-основателя, которые в нужное время усилили присутствие Соединённых Штатов при дворе Людовика XVI и также участвовали в подготовке итоговых документов. Одним из них был Джон Адамс, будущий президент США, а другим — Джон Джей, будущий председатель Верховного Суда США.

Обмен ратификационными грамотами состоялся… кто угадает, где именно?.. ну, естественно, всё там же, в Париже, — весной 1784 года. На этом миссию Бенджамина Франклина в качестве посла можно было считать законченной, и вскоре он вернулся в Соединённые Штаты (но, очевидно, не всё из того, что можно было получить, было от короля получено, и Франклина-посла сменил ещё один отец-основатель — Томас Джефферсон, богатый рабовладелец из Вирджинии и будущий президент США; Джефферсон дождался-таки французской революции и покинул свой пост в 1789 году, спустя два месяца после взятия Бастилии, — в том же году он стал самым первым государственным секретарём Соединённых Штатов).

Бенджамин Франклин был, несомненно, незаурядным человеком. Он вернулся домой, оставив после себя во Франции самую добрую память. Трезвомыслящий политик и учёный, он ещё до Франции высказал мысль о том, что «время — деньги»: нет, не что-то там иное, а именно что деньги. У него был ясный ум и образный язык. Эта его мысль, чёткая и ослепительно простая, во многом предопределила и дальнейшие события во Франции, и развитие всего цивилизованного мира на много-много лет вперёд.

Широко известный портрет Бенджамина Франклина, посла Соединённых Штатов при дворе Людовика XVI

Широко известный портрет Бенджамина Франклина, посла Соединённых Штатов при дворе Людовика XVI

А ещё французам глубоко врезались в память неизменный оптимизм и невозмутимость самого первого американского посла: на все вопросы об американской революции он якобы отвечал на плохом французском: «Ça ira, ça ira…», что можно перевести, как «Дело пойдёт», или как «Всё сладится», или даже как «Не боись, всё путём»…

Спустя четыре года после отъезда Бенджамина Франклина во Франции вспыхнула революция: что ж мы, в самом деле, тех опытов не повторяем, которым следовать должны?.. Чрезмерно увлекавшийся внешней политикой вообще и независимостью Соединённых Штатов в частности и совсем позабывший о политике внутренней, Людовик XVI (человек, как пишут, «доброго сердца, но незначительного ума и нерешительного характера») вынужден был согласиться на роль конституционного монарха.

Официальной датой начала Великой французской революции считается 14 июля 1789 года — в тот день, преодолев свою извечную глупую вялость, разгневанные парижане разгромили старинную тюрьму-крепость и освободили томившихся там узников кровавого режима: четверых фальшивомонетчиков, двух психически больных и одного убийцу. При этом семерых защитников крепости буквально растерзали, и их отрубленные головы, вздёрнутые на пиках, торжественно пронесли по улицам города…

А спустя год, 14 июля 1790 года, на Марсовом поле состоялся грандиозный Праздник Федерации и единства Нации, сопровождаемый военным парадом, праздничным салютом и массовыми народными гуляниями. Именно в период подготовки к Празднику Федерации и появилась, среди множества других, эта жизнерадостная песенка, навязчивый рефрен которой — «Ah, ça ira, ça ira, ça ira!..» — был, по общему мнению историков, навеян добрыми воспоминаниями об американском после во Франции:

Ах, всё путём, всё путём, всё путём, Можно без конца повторять с начала! Ах, всё путём, всё путём, всё путём, Все аристократы бегут бегом!..

Те массовые гуляния на Марсовом поле вмиг сделали песенку «Ça ira» сверхпопулярной. По мере мужания революции (у которой, естественно, врагов становилось всё больше и больше) песенный текст всё более радикализировался, и обязательным приложением к словам «Всё путём» становились в нём призывы вздёрнуть аристократов на фонари и, вообще, перевешать всех, так сказать, тайных и явных.

Одновременно некоторых руководителей праведного народного гнева стали мучить сомнения: а как всё это соотносится с демократическими принципами и, вообще, с гуманизмом?.. Особо сомневающихся быстренько казнили, а остальным Робеспьер, умнейший был человек, объяснил очень даже доходчиво:

Террор — это не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость. Он — проявление добродетели, он является не особым принципом, а скорее выводом из общего принципа демократии, применяемого отечеством в крайней нужде…

Так, с демократией всё понятно, но как быть с гуманизмом? со свободой, братством и особенно с равенством?.. Всем же известно, что гуманность казни во многом зависит от квалификации палача, и потому обезглавливание испокон веков являлось привилегией знати — какое уж тут равенство?..

Выход из сложного нравственного тупика отыскался очень быстро: гильотина. Это и в высшей степени гуманно, и легко может быть автоматизировано, так что сами собой исчезают и всякие проблемы с равенством: ведь массовое применение гильотины, и притом ко всем без исключения слоям населения, лишь подчёркивает равенство всех граждан перед законом (о! закон!.. помните милейшего Павла Ивановича Чичикова? «Закон — я немею пред законом!»).

Одним из первых гуманную смерть на гильотине принял гражданин Капет, более известный под именем Людовика XVI, короля Франции (этот по-своему удивительный человек, которого по праву можно считать восьмым отцом-основателем США, восходя на эшафот, не нашёл ничего лучшего, как спросить у присутствовавшего там лица: «Братец, скажи, что слышно об экспедиции Лаперуза?»).

«Где я бросаю камушки с крутого бережка // Далёкого пролива Лаперу-у-за!..»

Девять месяцев спустя гильотина отсекла голову вдовы покойного гражданина Капета. И защёлкали защёлки гильотин по всей Франции не переставая. За короткий срок в сопутствовавшие гильотинам корзины полетели десятки тысяч голов — аристократов и простолюдинов, мужчин и женщин, роялистов и недостаточно пламенных революционеров… Через пару месяцев после Марии-Антуанетты свою славную голову потерял герцог де Лозен, герой битвы при Йорктауне (штат Вирджиния), ещё через три месяца — один из отцов-основателей уже Французской республики, беззаветный революционер Дантон. Спустя месяц после головы Дантона в корзину покатилась голова Лавуазье, одного из основоположников современной химии. Робеспьер мог сохранить ему жизнь, но не стал этого делать — спасти революцию от Антуана Лавуазье могла лишь быстрая, строгая и непреклонная справедливость, легко выводимая из общего принципа демократии. Впрочем, спустя ещё два с небольшим месяца злосчастная корзина приняла голову и самого Робеспьера… Наступила эра всеобщего равенства перед законом:

Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Можно без конца повторять с начала! Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Все аристократы бегут бегом!..

Англичане (в истории которых, кстати, как раз и был тот удачный «опыт», к повторению которого призывал своих «глупо-вялых» соотечественников безвестный французский автор стихотворения 1788 года) с изумлением наблюдали за разгулом Свободы, Равенства и Братства у своих южных соседей — должно быть, им казалось, будто это сами демоны, невесть как вырвавшиеся из глубин ада, носятся над соседней Францией с дикими криками «Ça ira! Ça ira! Ça ira! Ça ira! Ça ira!»…

«Радикальный» текст песенки «Ça ira» звучит в исполнении Эдит Пиаф (скачать):

Ah, ça ira, ça ira, ça ira! На фонари аристократов! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Их перевешать всех пора! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! На фонари аристократов! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Их перевешать всех пора! | Ah, ça ira, ça ira, ça ira! На фонари аристократов! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Их перевешать всех пора! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! На фонари аристократов! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Их перевешать всех пора!.. |

Оставаясь весьма популярной и весьма любимой в обществе, «Ça ira» некоторое время исполняла роль гимна Французской республики, пока в этой роли её не сменила другая революционная песенка — «Марсельеза». И уже не то при Директории, не то при Консулате песенка «Ça ira» была запрещена.

Военная песня Рейнской армии

«Марсельеза»?.. Нет, вначале она называлась вовсе не так, да и родилась эта песня далеко-далеко от Марселя — на северо-востоке Франции, в долине Рейна, в исторической области Эльзас, которая извечно являлась яблоком раздора между французами и немцами и на карте которого до сих пор сохраняются немецкие названия, читаемые зачастую по правилам французского языка.

Итак, весна 1792 года. Бастилию уже взяли, посла Джефферсона проводили, Праздник Федерации отгуляли. Текст песенки «Ça ira» становится всё более кровожадным, но голова Людовика XVI ещё на месте, хотя полномочия короля уже сведены к не слишком представительскому минимуму. Безвестному молодому человеку по имени Наполеон только лишь в августе исполнится 23 года, он ещё даже не капитан и всё-всё у него ещё впереди… А революционная Франция входит тем временем в эпоху революционных войн со всеми своими соседями.

Формальный старт революционным войнам дал Людовик XVI — разумеется, скрепя сердце и не по своей воле. Воспользовавшись тем, что в древней и рыхлой империи Габсбургов после смерти императора (между прочим, родного брата французской королевы) как раз происходила смена власти, король от имени Франции в апреле 1792 года объявил сыну своего покойного шурина войну.

Объявление войны было встречено во Франции с поистине революционным воодушевлением — в том числе, конечно, и в Страсбурге, крупнейшем эльзасском городе. По такому случаю барон Дитрих (или, если читать по-французски, де Детриш), уроженец и мэр Страсбурга, устроил даже нечто вроде патриотического банкета в честь офицеров расквартированной в Эльзасе французской Рейнской армии.

Согласно общепринятой легенде, дальнейшие события развивались следующим образом. Во время банкета мэр Дитрих предложил одному из офицеров — сапёрному капитану по фамилии Руже де Лиль, который имел в Страсбурге (выражаясь современным языком) репутацию барда — написать песню по случаю объявления войны и, стало быть, предстоявшей мобилизации. Капитан воспринял предложение мэра с необычайным энтузиазмом: он немедленно покинул банкет и отправился писать песню. Но ничего путного ему в голову не приходило, пока измученный взор его не наткнулся на одну из расклеенных по всему городу патриотических листовок:

К оружию, граждане! Отечество в опасности! Сигнал дан! Знамя войны поднято! К оружию! Пусть коронованные тираны трепещут! Маршируйте! Мы свободны до последнего вздоха!.. —

и тому подобное. «Да ведь это же именно то, что мне нужно!» — мысленно воскликнул Руже де Лиль. Оставалось лишь всё это дело зарифмовать, с чем он справился без особого труда:

Грядут дни славы боевые, Сыны отчизны! Грозен час! Взгляните: знамя тирании Идёт кровавое на нас!..

К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!.. —

и так далее. Стихи были готовы. К ним быстро нашлась и соответствующая музыка (говоря в скобках: сам Руже де Лиль никогда не претендовал на авторство музыки; исследователи полагают, что мелодия — это искусная компиляция, выполненная, к тому же, достаточно профессиональным композитором).

Впрочем, нам легко это говорить — «оставалось зарифмовать», «быстро нашлась». Согласно всё той же легенде, сочинением бессмертной песни Руже де Лиль занимался всю ночь. Первое её исполнение состоялось в доме Дитриха и тоже ночью — об этом свидетельствует картина художника Изидора Пильса, являющаяся неотъемлемой составной частью легенды:

Каноническая мизансцена первого исполнения «Марсельезы» в гостиной дома Дитриха

Каноническая мизансцена первого исполнения «Марсельезы» в гостиной дома Дитриха

Картина эта была написана в 1849 году и хранится ныне в музее Страсбурга. На ней изображён Руже де Лиль с поднятой в характерном жесте рукой. Он вдохновенно распевает: «К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ!..». Все присутствующие, среди которых и сам мэр Дитрих (он сидит в кресле), и его супруга (она аккомпанирует певцу), буквально поражены точностью и меткостью формулировок: «Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..».

(Некоторые исследователи, впрочем, полагают, что первым исполнителем песни мог быть и сам мэр Дитрих, прекрасно разбиравшийся в музыке. Вообще, барон Дитрих был разносторонне талантливым человеком и, между прочим, признанным учёным. Член Академии наук, он принимал участие в опытах, которые проводил в Страсбурге Алессандро Вольта, являлся автором многочисленных научных статей, был соавтором и другом самого Лавуазье — вот какой человек стоял у истоков «Марсельезы»…)

Как-то само собой возникло и название свеженаписанной песни: «Военная песня Рейнской армии». Естественно, что её посвятили тогдашнему командующему Рейнской армией маршалу Люкнеру:

Немолодой уже Николя Люкнер, баварец на французской службе (Nikolaus von Luckner), охотно поддержал Великую французскую революцию и стал маршалом незадолго до описываемых событий, в декабре 1791 года. В те же дни, когда в Страсбурге состоялась премьера песни, революционные войска Люкнера одержали свою первую победу в войне, захватив швейцарский городок Поррантрюи. Впрочем, к этой победе был причастен не столько сам маршал Люкнер, сколько один из героев упоминавшейся выше судьбоносной для США битвы при Йорктауне (штат Вирджиния), граф де Кюстин. Кстати сказать, через год граф де Кюстин и сам возглавит Рейнскую армию, а до него на посту командующего успеет побывать ещё и другой герой битвы при Йорктауне, герцог де Лозен, — с июля по декабрь 1792 года. Но в апреле-то армией командовал Люкнер, и потому «Марсельеза» — под названием «Военная песня Рейнской армии» — была посвящена именно ему. Из песни слова не выкинешь…

Вдохновенный жест правой руки Руже де Лиля, запечатлённый на картине художника Пильса, стал настоящим символом «Марсельезы» и был впоследствии до мельчайших подробностей повторён во многих других произведениях изобразительного искусства. Вот, к примеру, несколько почтовых марок, выпущенных в разных странах по случаю двухсотлетнего юбилея Великой французской революции:

Бессмертное исполнение — на почтовых марках Франции, Румынии и Буркина-Фасо

Бессмертное исполнение — на почтовых марках Франции, Румынии и Буркина-Фасо

Да что там марки! В 1882 году на родине Руже де Лиля, во французском городке Лонс-ле-Сонье, автору «Марсельезы» был торжественно установлен памятник работы скульптора Фредерика Бартольди (кстати, уроженца эльзасского городка Кольмар, расположенного недалеко от Страсбурга): правая рука вдохновенно поднята в характерном каноническом жесте, а левой своей рукой Руже де Лиль, как и подобает истинному патриоту, сжимает древко революционного знамени.

Между прочим, в связи с этим памятником возникают следующие ассоциации. Скульптор Бартольди создавал его практически одновременно с другим своим произведением, гораздо более известным во всём мире. Речь идёт о колоссальной статуе Свободы — одном из самых узнаваемых символов Соединённых Штатов, по праву входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как известно, статуя Свободы была подарком французов по случаю столетнего юбилея США — в благодарность за всё хорошее, что США сделали для Франции. «Гвоздём» статуи Свободы тоже является поднятая вверх правая рука — и не просто так поднятая, а с факелом; левой же своей рукой Свобода сжимает, правда, не революционное знамя, а книгу (видимо, с текстом Декларации независимости).

С этой самой правой руки, собственно, и начались работы над статуей Свободы. Ещё задолго до их окончания правую руку Свободы с неизменным успехом возили по Соединённым Штатам, а потом она несколько лет простояла в нью-йоркском Мэдисон-сквере. То ли вдохновению французской натурщицы было далеко до вдохновения Руже де Лиля, то ли ещё что, но сравнения с памятником в Лонс-ле-Сонье другой монумент Бартольди, на мой взгляд, не выдерживает: американская Свобода получилась у Бартольди хоть и очень большой, но несколько унылой, а правой руке её явно не хватает экспрессии:

«Марсельеза» (оркестр Республиканской гвардии, Париж, 1908 год). На фотографиях — оба монумента Бартольди

«Марсельеза» (оркестр Республиканской гвардии, Париж, 1908 год). На фотографиях — оба монумента БартольдиСтатуя Свободы была смонтирована и установлена лишь в 1886 году, спустя четыре года после установки памятника Руже де Лилю и спустя десять лет после юбилея американской революции (ввиду хронической нехватки денег — американцы на свой символ, естественно, не дали ни цента; дарёному коню, впрочем, в зубы не смотрят, да ведь и не о коне вовсе шла тогда речь, а о Свободе)…

Но вернёмся к славной «Марсельезе» (пока что это «Военная песня Рейнской армии») и к революции французской, которая успешно развивалась и которой предстояло ещё немало блестящих побед.

Раньше других упомянутых здесь персонажей на гильотину отправился один из героев американской революции и один из командующих французской Рейнской армией — граф де Кюстин. Его сын был гильотинирован спустя несколько месяцев.

Барон Дитрих, «крёстный отец» революционного гимна, друг и соавтор химика Лавуазье, пытался было укрыться от вполне заслуженного им наказания в швейцарском Базеле, но был без труда обнаружен там бдительными революционерами, перевезён в Париж и гильотинирован — спустя четыре месяца после де Кюстина, в декабре 1793 года.

Следующим оказался герцог де Лозен — тоже ведь, как и де Кюстин, один из героев американской революции и тоже один из командующих французской Рейнской армией. Герцог де Лозен отправился на гильотину лишь чуточку позже барона Дитриха; его супругу, правда, гильотинировали через полгода.

Ах, всё путём, всё путём, всё путём, Можно без конца повторять с начала!..

Вообще, командовать революционной Рейнской армией было достаточно небезопасно. Дольше всех продержался многоопытный маршал (а потом даже генералиссимус) Люкнер — тот самый, кому восторженный Руже де Лиль посвятил свою песню. Немолодой уже баварец успел повоевать и под знамёнами прусского короля Фридриха Великого, и под белыми королевскими знамёнами Людовика XVI, и под победоносными трёхцветными знамёнами революционной Франции. Голова маршала Люкнера скатилась в корзину в январе 1794 года.

Сам Руже де Лиль избежал смерти лишь чудом: гильотинировать его просто не успели, потому что несколько раньше успели гильотинировать слишком бдительного Робеспьера и власть переменилась. Де Лиль прожил остаток жизни в относительной безвестности и умер в относительной нищете. Посмертная слава пришла к нему значительно позже, а в самом начале Первой мировой войны (когда «Марсельеза» была уже признанным гимном не только Французской республики, но и едва ли не всей Антанты) прах Руже де Лиля перенесли в Париж и торжественно перезахоронили там в Доме инвалидов, по соседству с останками Наполеона и других прославленных военачальников Франции…

К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..

Да, но каким же образом «Военная песня Рейнской армии», созданная, как ни крути, в окружении сплошь реакционеров, изменников, роялистов и прочих врагов революционного народа, смогла вдруг превратиться в бессмертную и всемирно известную «Марсельезу», путеводную звезду и немеркнущий маяк для всех последующих поколений революционеров?..

«Марсельеза» — от Парижа до Вирджинии

«Военная песня Рейнской армии» пришлась по душе всем патриотам Страсбурга, и в последние апрельские дни 1792 года количество желающих пополнить ряды Рейнской армии значительно возросло — согласно всё той же легенде, это произошло благодаря песне Руже де Лиля. Власти напечатали так много листовок с её текстом и нотами, что в городе их хватило на всех, да ещё и осталось. Ситуацией немедленно воспользовались расторопные рыночные торговцы, понаехавшие в Страсбург отовсюду и, в частности, из Марселя. Они стали активно использовать чистые с обратной стороны листки бумаги, чтобы заворачивать в них селёдку, привезённую с юга, и «Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым». Кто-то из торговцев приезжал в город, а кто-то, наоборот, возвращался в родные края, увозя с собой в качестве обёрточной бумаги листочки с бессмертным творением Руже де Лиля.

Так или примерно так, согласно легенде, текст и ноты песни оказались в Марселе. Ну, а дальше всё было просто. Присмотревшись к привезённым из Страсбурга листочкам, кто-то из местных музыкантов негромко напел: «Грядут дни славы боевые. Сыны отчизны! Грозен час!..». Его пение услышал другой… подхватил третий, и вскоре уже все патриоты Марселя громко распевали: «К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..».

А в городе тогда полным ходом шло формирование добровольческого батальона «Марсель», который предполагалось использовать в составе Национальной гвардии (инициатором создания, организатором и первым командующим французской революционной нацгвардии был, между прочим, Лафайет — тот самый маркиз де ла Файет, который под американским флагом, бок о бок с Джорджем Вашингтоном, участвовал в многократно упоминавшейся здесь битве при Йорктауне, штат Вирджиния). Кстати говоря, многие патриоты предпочитали в те дни записываться именно в добробаты, а не пополнять собой ряды стремительно разлагавшейся и терявшей боеспособность регулярной армии.

И вот настал, наконец, тот день, когда не менее полутысячи марсельских добровольцев быстрым маршем двинулись в столицу, громко распевая так полюбившуюся им песню:

Ты, чувство высшее народа, Любовь к отчизне, нас веди! Свобода, милая свобода, С свободной ратью в бой иди!..

К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!.. —

бойцы добровольческого батальона «Марсель» собираются в Париж

Да, но почему же марсельский добровольческий батальон двинулся именно в столицу, а не на ближайшую границу?.. «Чтоб посрамлен был гордый враг» (говоря словами их любимой песни)?..

А потому он направился в столицу, что как раз к лету 1792 года у самых прозорливых и беззаветных патриотов окрепло стойкое убеждение, что все беды и неприятности, обрушившиеся на французский народ (в целом ведь свободный), связаны исключительно с той изменой, которая исходила из парижского дворца Тюильри, где располагалась резиденция Людовика XVI (он находился там, по сути, под домашним арестом). Чтобы спасти родину и революцию, нужно было покончить с изменой… Робеспьер:

До каких же пор ярость деспотов будет называться правосудием, а правосудие народа жестокостью и мятежом?..

«Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..». 30 июля 1792 года, под звуки полюбившейся всем песни, марсельский добровольческий батальон вошёл в Париж. Мало кому известная до той поры песня Руже де Лиля немедленно полюбилась и здесь и получила отныне своё гордое имя — «Марсельеза»…

Добровольческие батальоны, прибывшие из Марселя и из других городов, были полны решимости опрокинуть тот конституционный порядок, который установился после революции 1789 года, и взять штурмом дворец Тюильри. Раскол среди органов власти предопределил успех восстания. Защищать конституционный строй предстояло швейцарской охране и нацгвардейцам прежнего состава. Поздним вечером 9 августа командующий Национальной гвардией маркиз де Манда (сменивший на этом посту Лафайета, которого вынудили подать в отставку) был вызван для переговоров в городскую ратушу, где его немедленно арестовали и вскоре после этого убили без суда и следствия. Таким образом, командовать нацгвардейцами оказалось некому, и защищать французскую революционную конституцию (так сказать, первого созыва) теперь предстояло разве что швейцарцам.

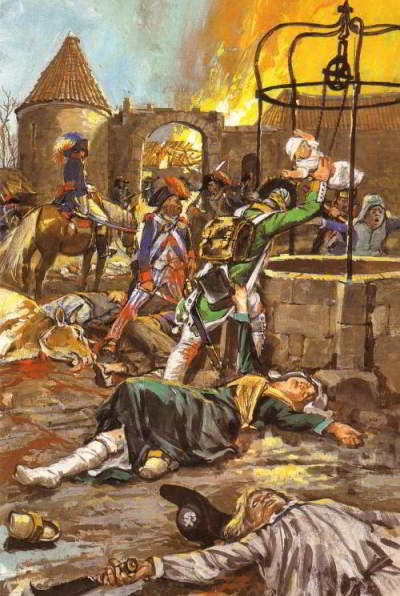

Утром 10 августа добровольческие батальоны пошли на штурм Тюильри. Добровольцы из Марселя, которые только что принесли в Париж «Марсельезу», сыграли в событиях того дня решающую роль.

Пьер Шометт, никакой не роялист и не «умеренный», а ярый сторонник революционного террора (для которого даже Робеспьер был чересчур «умеренным»), стал после 10 августа генеральным прокурором столичной коммуны. Вот как Шометт описывает штурм, очевидцем которого он являлся:

… Смерть и резня прокладывают инсургентам [т. е. добровольцам — В. А.] дорогу.

Бойня ужасная. Все дворы усеяны трупами; вестибюль, лестница, часовня, внутренние аппартаменты превратились вскоре в сплошное место побоища, покрытое кусками отрубленных и ещё трепещущих частей тела, дымящимися внутренностями, клочками волос, обломками оружия, мебели, зеркал, обрывками ковров, разбросанными по лужам крови…

Другое, не менее ужасное зрелище представлял собой залитый кровью и заваленный трупами сад. Рвы у подъёмного моста, доверху наполненные телами убитых и умирающих, самый замок Тюильри и его окрестности — всё это сливалось в тот день в сплошную картину ужаса и гибели, напоминающую картины великих стихийных бедствий.

Из защитников дворца отчаянно дрались швейцарцы — даже насмотря на письменный приказ короля прекратить бесполезное сопротивление, две трети из них погибли в сражении либо были убиты безоружными… Радикальные революционеры одержали в итоге полную победу.

«Марсельеза». Штурм Тюильри 10 августа 1792 года (художник Дюплесси-Берто)

«Марсельеза». Штурм Тюильри 10 августа 1792 года (художник Дюплесси-Берто)Одержав столь убедительную победу, борцы за Свободу и Равенство первым делом запретили всю оппозиционную прессу. Законодательное собрание было заменено «своим» Национальным конвентом. Францию объявили республикой (это т. н. Первая республика; теперь республика там именуется Пятой). Людовика XVI приговорили к смерти и гильотинировали. За ним последовали десятки тысяч других казней. Не щадили никого: мужчины, женщины, дети — гильотина охотно принимала всех.

Полному разгрому подверглась церковь. Монастыри и храмы были разграблены, памятники древней истории и культуры страны — «перепрофилированы» или уничтожены. В годовщину штурма Тюильри Национальный конвент постановил: «Могилы и мавзолеи бывших королей, прежде всего в церкви Сен-Дени, в храмах и других местах на всей территории республики, будут уничтожены до 10 августа». Покоившиеся там останки тиранов (начиная с раннего Средневековья, в том числе останки Дагоберта I — короля франков, Пипина Короткого, Гуго Великого, Филиппа Красивого, Карла VII — тот самый, от Жанны д’Арк, Генриха IV — «жил-был Анри Четвёртый, он славный был король», Маргариты Валуа — «королевы Марго», Анны Австрийской — той самой Королевы из «Трёх мушкетёров», Людовика XIV — это тот самый «король-солнце») подверглись глумлениям, были разодраны на сувениры, посмертно гильотинированы, обсыпаны негашёной известью, сброшены в канавы и утрамбованы катком. Останки святой Женевьевы, извечной покровительницы древнего Парижа, вдохновлявшей своих малодушных соотечественников на сопротивление ещё ордам Аттилы, ещё в V веке, — её останки подверглись надругательству, были разодраны, публично сожжены на Гревской площади и потом сброшены в Сену.

Ты, чувство высшее народа, Любовь к отчизне, нас веди!..

Французской республике предстоял период небывалой по своей жестокости гражданской войны. А «Марсельеза», под звуки которой добровольческий батальон из Марселя вступил в Париж, была вскоре подхвачена другими революционерами и превратилась в настоящий символ революционной Франции…

Гражданская война — беспощадная, истекавшая кровью и ненавистью — вспыхнула ранней весной 1793 года. Она началась в Пуату, исторической провинции на западе Франции, началась совершенно стихийно — без определённых целей, без оружия и без какой-либо помощи извне. Тем не менее, восстание стремительно охватило значительную территорию и первоначально имело успех: войска, посланные Парижем на подавление «контрреволюционного мятежа в Вандее», были наголову разбиты.

Затем против мятежников, объявленных Национальным конвентом вне закона, были брошены более значительные революционные силы — высвободились войска, которые уже успели потерпеть поражение на внешних фронтах. Например, в июле 1793 года 19 тысяч взятых в плен французов были отпущены на свободу под честное слово не воевать в течение года против австро-прусских союзных войск. Честное слово для революционера свято: капитулировавшие в Майнце французские войска развернули фронт и направились в Вандею — воевать с плохо вооружёнными внутренними врагами, видимо, было куда как сподручнее, чем с врагами внешними. Под присмотром австро-пруссаков будущие каратели покидали Майнц, гордо распевая «Марсельезу»:

Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..

Гражданская война разделила страну на «белых» и «синих». «Белые» — по цвету кокард или ленточек на головных уборах восставших, напоминавшему о цвете королевского знамени; «синие» — по цвету мундиров революционных солдат. И ответом на «Марсельезу синих» стала «Марсельеза белых». Вдохновенному тексту Руже де Лиля восставшие противопоставили свой текст «Марсельезы», автором которого стал аббат Люссон (в октябре 1793 года «синие» его схватили и расстреляли):

О, рать католиков, вперёд! Настал день нашей славы! На нас Республика идёт, Поднявши стяг кровавый! Вам слышны ли среди полей Безбожных нечестивцев крики? Они идут, зловеще дики, Взять ваших жён и дочерей!

К оружью, Пуату! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть «синих» кровь по нивам потечёт!..

«Марсельеза белых». Один из эпизодов ожесточённой гражданской войны во Франции (художник Бенуа-Леви)

«Марсельеза белых». Один из эпизодов ожесточённой гражданской войны во Франции (художник Бенуа-Леви)И потекла кровь по нивам широкой рекой… За короткий срок непосредственно военные потери обеих сторон составили многие десятки тысяч, но значительно больше было убито беззащитных мирных жителей: их солдаты Революции уничтожали настолько безжалостно, что современные историки для описания расправы с восстанием вынуждены использовать термин «франко-французский геноцид».

Ле-Люк-сюр-Булонь, 28 февраля 1794 года: «Сегодня день

Ле-Люк-сюр-Булонь, 28 февраля 1794 года: «Сегодня деньутомительный, но плодотворный. Cопротивления нет…

Наши колонны продвигаются нормально…». В тот день

«синими» было убито свыше ста детей моложе 7 лет

С января по май 1794 года две специально созданные армии, для удобства разделённые на два десятка колонн (за невероятную жестокость они получили название «адские колонны») проводили карательные операции по зачистке непокорных областей. Из приказа командующего т. н. Западной армией генерала Тюрро:

[…] Должны быть употреблены все средства для обнаружения бунтовщиков; всех их надо переколоть штыками. Сёла, хутора, леса, заросли, кустарники, словом, всё, что может быть сожжено, должно быть предано огню. […] Ни одно селение или хутор не могут быть сожжены без предварительного вывоза оттуда всего обмолоченного зерна или снопов и всякого рода продовольствия.

[…] Для облегчения этой операции генерал каждой колонны посылает вперёд 40 или 50 сапёров или землекопов, которые прорубят в лесах необходимые просеки, чтобы пожар мог охватить более широкую область.

Во исполнение этого приказа солдаты Великой французской революции буквально стирали с лица земли посёлки и деревни, жгли дома и посевы, грабили, насиловали, сжигали людей заживо, топили их в водах Луары, приканчивали штыками, расстреливали без суда и следствия, гильотинировали (с этой целью из Парижа, говорят, доставили даже детские гильотины)… Легендарные революционные солдаты убивали всех подряд — беременных женщин, стариков, малолетних детей — убивали во имя Свободы, Равенства и Братства, убивали с вдохновенной «Марсельезой» на устах и с ненавистью в сердцах.

Вы все, борцы земли, что для свободы жили, Кричите братиям своим: Довольно мы врагов своих любили: Мы ненавидеть их хотим!..

(эта кристальная формулировка появится, правда, только через сто лет; она принадлежит Петру Лаврову, автору переложения «Марсельезы» на русский язык; но обо всём этом — чуть позже).

Генерал Вестерман, по некоторым источникам, докладывал вышестоящим парижским патриотам:

По вашему приказу я давил их детей копытами лошадей; я резал их женщин, чтобы они больше не могли родить бандитов. […] Дороги усыпаны трупами.

(Ирония судьбы: Вестермана всё равно объявили изменником и в апреле 1794 года гильотинировали.)

Геноцид мирного населения зачастую сопровождался издевательствами на грани (или уже за гранью?) садизма. Так, в Нанте комиссар Конвента по фамилии Каррье для истребления захваченных вандейцев, помимо гильотины и массовых расстрелов, практиковал так называемые «республиканские браки»: раздетых догола и связанных попарно пленников — мужчина к женщине — подвергали издевательствам в течение часа, а затем просто топили в реке. Он же ввёл термин «вертикальная депортация»: партии в несколько сотен связанных верёвками «контрреволюционеров» вывозились в специально оборудованных судах на середину Луары, после чего суда те медленно-медленно погружались в воды реки — под одобрительные возгласы всех присутствующих патриотов. (Сам же комиссар Каррье, естественно, тоже был потом гильотинирован — на Гревской площади Парижа, в декабре 1794 года…)

Гражданская война на западе Франции, сопровождаемая с обеих сторон звуками «Марсельезы», продолжалась три года и унесла сотни тысяч жизней. В июле 1795 года, в очередную годовщину взятия Бастилии (или если угодно, Праздника Федерации), — как раз тогда, когда бои на западе разгорелись с прежней силой — Национальный конвент утвердил «Марсельезу» в качестве гимна Республики:

К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..

В настоящее время «Марсельеза» тоже является национальным гимном Франции, уважаемым и вполне респектабельным. Однако свой нынешний государственный статус она обрела далеко не сразу: начиная с Наполеона I, все последующие императоры и короли, словно сговорившись, считали кровожадный текст «Марсельезы» несколько неприличным и отказывали ей в праве считаться национальным гимном; все последующие республики регулярно восстанавливали революционную песню в ранге гимна (последний раз подобное восстановление статуса произошло в 1879 году).

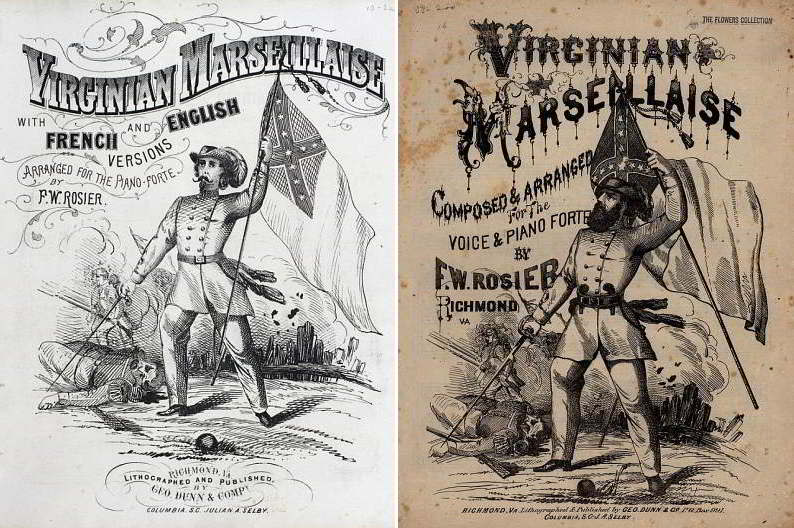

Но символом Свободы, Равенства и Братства, настоящим гимном пламенных революционеров всего мира — «Марсельеза» оставалась неизменно. Как где какая революция или гражданская война, там непременно ищи и «Марсельезу». Даже Соединённые Штаты, родина первых американских послов, не избежали общей участи. И случилось это, как ни странно, в Вирджинии — именно там, где произошла неоднократно упомянутая здесь и судьбоносная для США битва при Йорктауне.

«Марсельеза» появилась там, естественно, в разгар гражданской войны между Севером и Югом. В самый разгар войны, примерно в 1863 году, в городе Ричмонде, столице как самой Вирджинии, так и всей Конфедерации мятежных штатов, увидело свет сразу несколько изданий «Вирджинской Марсельезы» с новым текстом на английском и параллельно на французском языках; автором обоих текстов указан некто Россье (F. W. Rossier). Стихотворного перевода нет, поэтому ограничимся пересказом:

«Вирджинская Марсельеза» (Ричмонд, 1863 год). На фотографиях — обложки двух изданий песни

«Вирджинская Марсельеза» (Ричмонд, 1863 год). На фотографиях — обложки двух изданий песни… Неужели сыны Старой Вирджинии Окажутся недостойны своих предков? Нет! Вирджиния покажет надменному врагу, Что в бою она не ведает усталости, Что с нею Бог, к ней благосклонный, И лишь перед Ним она становится на колени. И что пока хоть кусочек её души свободен, Она не предаст своё святое дело!

К оружью, братья дорогие! Берите острые мечи! За дом родной, за землю нашу, Без страха низкого — вперёд!..

«Freedom is our sword and shield!» — «Свобода — вот наш меч и щит!»… Какая свобода? Свобода чего? Свобода кого?.. А ничего! А никого! Да просто — Свобода!.. Нас примет радостно у входа…

Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Можно без конца повторять с начала!..

Спустя двенадцать лет после «Марсельезы» по-американски появилось, наконец, и её долгожданное и талантливое переложение на русский язык.

«Марсельеза» по-русски

Самое известное переложение «Марсельезы» на русский язык принадлежит Петру Лаврову: оно было опубликовано в 1875 году (ясное дело, что за границей) под названием «Новая песня». Разумеется, даже применительно к России называть песню Лаврова «новой» можно было лишь с некоторой натяжкой:

На воров, на собак — на богатых! Да на злого вампира царя! Бей, губи их, злодеев проклятых! Засветись лучшей жизни заря!.. —

всё это подозрительно напоминает и радикальную «Ça ira» с её аристократами на фонарях, и вполне респектабельную теперь «Марсельезу» с её текущей по нивам кровью врагов Равенства и Братства.

В музыкальном плане «Новая песня» на стихи Петра Лаврова тоже очень похожа на оригинальную «Марсельезу»: пусть и потеряв слегка во французской легкомысленности, она приобрела зато чисто русскую «страшную силу» и «большое спокойное пламя» (выражаясь словами Горького).

Многие из нас прекрасно знают эту песню и теперь — хотя бы по многочисленным историко-революционным фильмам прошлых лет. Ну вот, например, фильм 1937 года (Козинцев и Трауберг):

Эпизод из фильма «Возвращение Максима» относится к июлю 1914 года, как раз накануне Первой мировой войны: буквально через несколько дней Максим (в этой кинороли снялся обаятельный Борис Чирков) отправится в действующую армию с заданием разлагать её изнутри — можно сказать, мечта многих поколений революционеров близка тут к воплощению как никогда прежде.

Впрочем, на улицы и площади городов «Новая песня» Петра Лаврова выплеснулась ещё раньше, о чём свидетельствует написанный в 1906 году роман Горького «Мать»:

Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг неё мелькали радостные лица, разноцветные глаза — впереди всех шёл её сын и Андрей. Она слышала их голоса — мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голосом сына её, густым и басовитым.

Вставай, подымайся, рабочий народ, Вставай на борьбу, люд голодный!..

И народ бежал встречу красному знамени, он что-то кричал, сливался с толпой и шёл с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни — той песни, которую дома пели тише других, — на улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней звучало железное мужество, и, призывая людей в далёкую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути. В её большом спокойном пламени плавился тёмный шлак пережитого, тяжёлый ком привычных чувств и сгорала в пепел проклятая боязнь нового…

«Проклятая боязнь нового… Проклятая боязнь…». Что-то подобное ведь уже было… Ах, да!..

Что ж, мы историю читаем,

Но, глупой вялости полны,

Тех опытов не повторяем,

Которым следовать должны?..

Ну совершенно глупая какая-то вялость… Да… Ей-богу, словно пи́нгвины какие-то, а не люди…

Глупый пи́нгвин робко прячет тело жирное в утёсах…

А чего его прятать-то?.. Жирное?.. Пусть сильнее грянет Буря!.. Да не боись ты, всё будет путём!..

Ах, всё путём, всё путём, всё путём, Можно без конца повторять с начала!..

Но как же так получается?.. Ведь хотят же люди всего хорошего… да ладно бы для себя — ведь для всех же хотят всего хорошего… а получается — как всегда?.. Всё путём, всё путём — и как всегда?..

Но «онижедети»!.. И Мать поднимает выпавшее было из рук Детей знамя Свободы и Братства:

— Голубчики! Люди! — крикнула мать, втискиваясь в толпу. Перед нею уважительно расступались. Кто-то засмеялся:

— Гляди — с флагом! В руке-то — флаг!

— Молчи! — сурово сказал другой голос.

Мать широко развела руками…

— Послушайте, ради Христа! Все вы — родные… все вы — сердечные… поглядите без боязни, — что случилось? Идут в мире дети, кровь наша, идут за правдой… для всех! Для всех вас, для младенцев ваших обрекли себя на крестный путь… Ищут дней светлых. Хотят другой жизни в правде, в справедливости… добра хотят для всех!..

Ещё раньше подвох почувствовал сам Пётр Лавров, писавший в одной из своих статей (1884 год):

Учение, имеющее в виду охватить всё человечество узами братства и солидарности […] почти неизбежно грозит цивилизованному человечеству междоусобною войною, громадность размеров и ожесточение которой могут превзойти всё, что представляли до сих пор толкования цивилизованных народов и политических партий, борющихся за власть.

Нет ли тут бросающегося в глаза нравственного противоречия?..

Нравственное противоречие тут, конечно, есть, и свести концы с концами не очень-то легко. Но мы попытаемся. Дело вот в чём: если у тебя нет убеждений, то ты безнравственный человек. Но если у тебя убеждения есть, если ты за всё хорошее против всего плохого, если ты знаешь как надо — совсем же другое дело!.. И тогда всё путём: и Тюильри, и Ле-Люк-сюр-Булонь, и Сен-Дени (немного не эстетично, но зато вполне этично), и «вертикальная депортация»… и… и… а чего ж они не хотят Свободы?..

Вот нет в этом мире ни Свободы — она есть, но не для всех, ни Равенства — оно есть, но только для своих, ни Братства — а его вообще нет. А мы хотим, чтоб Свобода была для всех, Равенство — для всех, Братство — чтоб все люди братья. А мы люди передовые, мыслящие и потому нравственные, и мы знаем дорогу к всеобщему счастью, и мы призываем всех-всех отправиться в эту далёкую дорогу к будущему. И мы честно предупреждаем: дорога предстоит долгая, и пока мы в будущее не придём, Свобода у нас будет — не для всех, Равенство — только для своих, Братство… ну… Братство… а зачем вам Братство?..

Отречёмся от старого мира! Отряхнём его прах с наших ног! Нам враждебны златые кумиры; Ненавистен нам царский чертог! Мы пойдём в ряды страждущих братий, Мы к голодному люду пойдём; С ним пошлём мы злодеям проклятья, На борьбу мы его позовём!..

Не довольно ли вечного горя? Встанем, братья, повсюду зараз! От Днепра и до Белого моря, И Поволжье, и Дальний Кавказ! На воров, на собак — на богатых! Да на злого вампира царя! Бей, губи их, злодеев проклятых! Засветись лучшей жизни заря! | И взойдёт за кровавой зарёю Солнце правды и братства людей. Купим мир мы последней борьбою: Купим кровью мы счастье детей. И настанет година свободы, Сгинет ложь, сгинет зло навсегда, И сольются в едино народы В вольном царстве святого труда!.. |

Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на врагов, брат голодный! Раздайся крик мести народной! Вперёд!..

Бей, губи их, злодеев проклятых… И взойдёт за кровавой зарёю Солнце правды и братства людей… Купим кровью мы счастье детей… Наверное, особенно страшно, когда это поют именно дети…

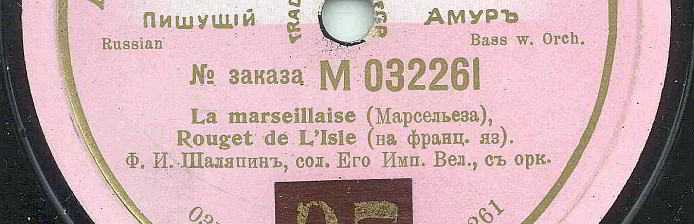

Впрочем, большинство русских интеллигентов начала прошлого века, будучи не в силах разрешить обнаруженное Петром Лавровым нравственное противоречие, предпочитали вместо его «Новой песни» по-русски петь старую добрую «Марсельезу» по-французски — очевидно, находя между текстами Лаврова и Руже де Лиля какое-то тонкое, не видимое простому глазу различие. В 1912 году «Марсельезу» по-французски записал даже сам Фёдор Иванович Шаляпин, «сол. Его Имп. Вел.» (скачать):

Конечно, теперь забавно слышать, как о «поднятом против нас кровавом стяге тирании» гневно возвышает свой прекрасный голос солист Его Императорского Величества — но ведь не по-русски же возвышает?.. По-французски. А во Франции у нас что?.. Европа и Свобода. А «Марсельеза» у нас что?.. Национальный гимн свободной Франции, источника всех свобод вообще, идеала для всех прогрессивно мыслящих людей и, к тому же, нашего друга и неизменно верного союзника. И потому:

К оружью, граждане! Вставай в ряды, народ! Вперёд! Пусть кровь врага по нивам потечёт!..

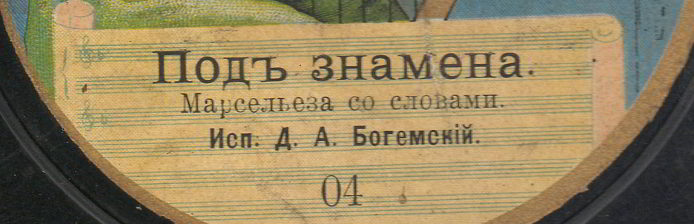

А через два года без малого, когда полыхнула мировая война и большевик Максим отправился в действующую армию с заданием разлагать её изнутри, произошло и вовсе удивительное событие: «Марсельеза» стала у нас символом священной войны «за Веру, за Русь, за Царя» — добровольцы из батальона «Марсель», должно быть, почувствовали себя очень неуютно в своих гробах (скачать):

Дмитрий Богемский принадлежал к элите российской журналистики и мыслил вполне прогрессивно: за неподобающее освещение событий 1905 года кровавая тирания даже сослала было его в Кишинёв. Но он был патриотом и, не сумев разрешить упомянутое выше нравственное противоречие, сделал совсем уж немыслимый кульбит, выставив кровожадную «Марсельезу» — да пусть она хоть трижды будет республиканским гимном! — патриотической песней в защиту веры и, как ни крути, кровавого режима!..

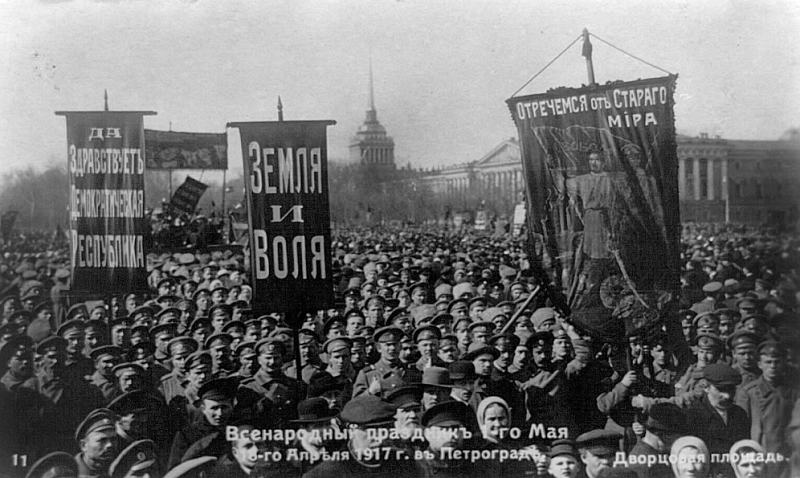

Революцию 1917 года все мыслящие люди России, все кто знал — как надо, — встретили поначалу с небывалым подъёмом. Непередаваемое чувство национального единения, ликование на улицах, свежий весенний воздух долгожданной Свободы — вот она, Свобода, вот он, настал этот счастливый день, о котором мечтали и мечтою о котором жили поколения лучших, умнейших, благороднейших людей России! Казалось, что теперь, когда сделано самое главное и самое трудное, когда разлетелось, наконец, в прах ненавистное ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, — вот теперь-то свободный народ самой свободной страны, объединённый братской любовью, сможет творить поистине чудеса!..

«Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног». Весна 1917 года, Петроград

«Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног». Весна 1917 года, Петроград

Но скоро выяснилось, что каждый свободный человек почему-то понимает свободу по-своему.

Наплявать, наплявать, надоело воевать, Ничего не знаю, моя хата с краю… Ты народ и я народ, а мне дома милка ждёт, Уж я её, родимаю, приеду, сагитираю!..

Но позвольте, как же так?.. Стой-стой-стой, ты куда пошёл?.. Ах, свобода!.. Какая ещё свобода?.. Ну да, свобода… Но у тебя какая-то неправильная свобода. Вот если бы ты прочитал, что о свободе писали умнейшие люди России и Франции, то… ах, ты и читать не умеешь?.. Но как же ты, голубчик, можешь тогда рассуждать о Свободе, о Равенстве и, прости Господи, о Братстве?..

… Очень скоро выяснилось, что Свобода только тогда является Свободой, когда все понимают её одинаково. И закралось подозрение, что одинаково Свобода понимается разве что в тюрьме, где, кстати, ей сопутствует и некоторое бесспорное Равенство, и, в известном смысле, Братство. И что стоит лишь оказаться на свободе, как у каждого почему-то появляется своя Свобода и своя правда. И что в этом случае самая правильная Свобода оказывается у того, кто сильнее других: чем ты сильнее, тем ты свободнее. И тогда получается… тогда получается… что же это получается, господа?..

Что же это получается? Ведь буквально же всё шло путём, ведь мы же всё делали правильно, ведь не могут же все на свете прогрессивно мыслящие люди так катастрофически ошибаться!..

Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert…

Не могут. Умнейшие люди (даже при поголовном Равенстве они всё равно останутся умнейшими; объяснить этот парадокс мы не в состоянии) — умнейшие и прогрессивно мыслящие люди ошибаться не могут по определению. Они ведь говорили, что путь к Свободе, Равенству и Братству далёк и тернист? Говорили. «Путь далёкий до Типперери!..» Вот как только достигнем горизонта, так сразу и будет вам всем и Свобода, и Равенство и, само собой разумеется, Братство — всем-всем-всем!

Вам же русским языком говорят: зайдите завтра! А вы всякий раз приходите сегодня!..

… В качестве самой свободной в мире страны Россия продержалась примерно полгода. А к осени всё развалилось. Абсолютно всё, включая и самую свободную армию: вначале умнейшие наши люди, любители петь «Марсельезу» по-французски, в разгар мировой войны отстранили главнокомандующего, а затем уж и наш обаятельный Максим, предпочитавший петь «Марсельезу» по-русски, довершил её полный разгром (уникальный, небывалый в истории прецедент, когда страны, которые три с лишним года воевали друг против друга, по обе стороны фронта, в итоге одинаково проиграли войну).

Те же самые полгода «Марсельеза», гимн Франции, выступала и у нас в роли государственного гимна. Кто-то пел её по-французски, кто-то по-русски — в принципе, это одно и тоже: пусть Лавров и не перевёл оригинальный текст «Марсельезы» буквально, но зато он великолепно передал её основную идею, самую её суть и центральную её мысль, рождённую в головах умнейших людей планеты:

И взойдёт за кровавой зарёю Солнце правды и братства людей. Купим мир мы последней борьбою: Купим кровью мы счастье детей. И настанет година свободы, Сгинет ложь, сгинет зло навсегда, И сольются в едино народы В вольном царстве святого труда!..

Кровь, кровь и кровь… Солнце правды… взойдёт за кровавой зарёю… Купим кровью… Счастье детей… Нет, забавная всё же получилась у него оговорка — купим…

И непонятным остаётся: ну почему чтобы человек просто не лгал — просто не лгал, — непременно требуются колоссальные потрясения всего и вся, бессмысленные убийства и неизменная ложь?..

Нужно было, чтобы «проклятая боязнь нового сгорела в пепел», чтобы осознать одну простую вещь: глупый пи́нгвин боится вовсе не нового. Он боится, увы, повторения всё того же недоброго старого…

Как достичь горизонта

Есть вблизи Парижа небольшой городок Сент-Женевьев-де-Буа. Он получил своё название в честь св. Женевьевы Парижской, которая на заре Средневековья, в V веке, прожила долгую жизнь и после своей смерти для многих поколений французов служила настоящим символом любви к Родине, несокрушимой веры и высокой нравственности. В 1793 году далёкие революционные потомки подвергли её останки публичной казни, затем сожгли их и с радостным пением «Марсельезы» выбросили в Сену…

В XX веке на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа нашли свой последний приют тысячи и тысячи выдающихся русских людей, вынужденных покинуть Россию. Есть там и памятные знаки тем нашим соотечественникам, после которых не осталось даже могил, — к примеру, княгине Вере Оболенской. Она оказалась на чужбине вместе с родителями, ещё ребёнком, России она почти не знала — но оставалась русской. Когда Франция сдалась на милость нацистам, Вера Оболенская стала активной участницей антифашистского подполья. Потом, конечно, её арестовали. На допросах в гестапо, напоминая княгине Оболенской об её происхождении, следователи пытались склонить её к сотрудничеству, но она ответила:

Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей.

На предложение написать прошение о помиловании Вера Оболенская тоже ответила отказом. В июле 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее её гильотинировали — этот метод казни немецкие нацисты использовали почти столь же широко, как и французские поборники Свободы, Равенства и Братства полутора веками раньше…

Там же, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, находится могила русского поэта Александра Галича, автора этих удивительных строк:

… Земля — зола, и вода — смола, И некуда, вроде, податься, Неисповедимы дороги зла, Но не надо, люди, бояться! Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, Не бойтесь пекла и ада, А бойтесь единственно только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо!» Кто скажет: «Всем, кто пойдет за мной, Рай на земле — награда»…

Город Страсбург, где в одну ночь родилась и с революционным вдохновением была потом впервые исполнена «Военная песня Рейнской армии», превратился теперь в настоящий оплот европейских ценностей: именно здесь расположились и Совет Европы, и его Парламентская ассамблея (та самая ПАСЕ, в которой Россию лишили права голоса), и Европейский суд по правам человека.

Город Марсель, где «Военная песня Рейнской армии» превратилась в бессмертную «Марсельезу», знаменит теперь своим крупнейшим портовым комплексом. Чем ещё?.. Если посмотреть с точки зрения европейских ценностей и прав человека?.. Быть может, знаменит он тем, что именно здесь, в Марселе, состоялась последняя в Европе казнь на гильотине. Это поистине эпохальное для всей цивилизованной Европы событие произошло в Марселе ровно сорок лет назад — в сентябре 1977 года…

Неизменный девиз Франции — Свобода, Равенство и Братство. Официальный символ Франции, ещё с 1792 года, — полная женщина по имени Марианна во фригийском колпаке, аллегория Свободы (но и колпак этот, сам по себе, — тоже символ Свободы). Широко известна картина Делакруа «Свобода, ведущая народ», на которой изображена Марианна, ведущая одну часть народа против другой его части. В качестве живого образа Марианны регулярно избирают кого-нибудь из самых известных француженок. Так, в 1978 году (как раз вскоре после заключительного срабатывания марсельской гильотины) образом Марианны стала выдающаяся французская певица Мирей Матьё. Её исполнение «Марсельезы» по праву считается одним из лучших (скачать):

Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет:

Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет:«Я знаю, как надо!..»

Завораживающее исполнение, не правда ли?.. Хочется немедленно бежать куда-то и крушить всё подряд — в извечном стремлении достичь, наконец, горизонта, за которым непременно обнаружатся: Свобода — для всех без исключения, Равенство — абсолютно для всех и Братство — тоже для всех…

Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Можно без конца повторять с начала!..

Да, но зачем крушить-то? Марианна, конечно, женщина симпатичная, и за ней можно отправиться хоть на край света, но… Но зачем по дороге убивать и сжигать всех, кто путается под ногами?.. Зачем предавать, лицемерить и лгать — пусть даже во имя грядущей Свободы, а также Равенства и Братства?..

А кто его знает, зачем… Так принято. Наши предки ведь были не глупее нас, правда?..

Валентин Антонов, октябрь-ноябрь 2017 года

Безвестный французский автор написал эти строки в 1788 году. Трудно сказать, к повторению каких таких опытов страстно призывал он тогда своих соотечественников, преисполненных глупой вялости. Это теперь мы уже как-то привыкли считать, что чуть что — и свободолюбивые и крайне лёгкие на подъём французы немедленно начинают протестовать и возводить, так сказать, баррикады, попутно переворачивая автомобили, круша витрины и поджигая автомобильные покрышки. А тогда, в самый канун Великой французской революции, свои собственные опыты по обретению вольности французам только ещё предстояло проделать.

Великие французские эксперименты проходили под вдохновенное пение множества стихийно возникших песен, и некоторые из этих песен теперь сами стали поистине великими. Достаточно вспомнить лишь две великие песни: задорную «Ça ira» и вполне респектабельную «Марсельезу».

Первая из них теперь незаслуженно отошла в тень, хотя именно в ней радостный путь ко всеобщей Свободе и тотальному Равенству описан наиболее ярко и недвусмысленно.

Второй суждено было превратиться в самый настоящий символ Свободы, Равенства и Братства и в немеркнущий путеводный маяк для абсолютно всех последующих поколений революционеров, где бы они ни проживали.

В настоящее время рождённая в суровых боях «Марсельеза» является национальным гимном Французской республики и обязательна к изучению в школах и детских садах страны. Коварные попытки некоторых современных реакционеров как-то изменить текст «Марсельезы» или хотя бы переставить в нём куплеты, сделав его «менее кровожадным и более революционным», — попытки эти успеха не имели.

Таким образом, благородные идеи Свободы, Равенства и Братства находятся и ныне, как это уже было двести с лишним лет назад, в самых надёжных руках.