Эту пластинку у нас помнят и теперь, хотя ей уже… постойте, сколько же времени прошло с той поры?.. Полвека.

Её помнят. И часто просят найти, отыскать то одну мелодию, записанную на ней, то другую. И всякий раз восклицают: «Чудо!.. Прелесть!.. Спасибо!..»

Я когда читал ваш ответ, уже вспомнил, а послушав и вовсе обалдел от счастья, так долго искал и никто не мог подсказать. Спасибо всем ещё раз за огромную работу по оцифровке старых винилов…

И мелодии те помнят ведь не только «обычные» слушатели, но и композиторы, и знаменитые исполнители, и режиссёры. Время от времени мелодии с этой пластинки возникают то в песенных видеоклипах (например, у Александра Буйнова в песне «Посидим-помолчим»), то в фильмах или спектаклях.

А в начале 60-х годов мелодии эти знал у нас в стране каждый — они звучали отовсюду, и редкий школьный вечер обходился без них.

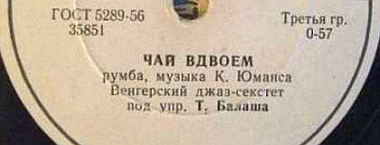

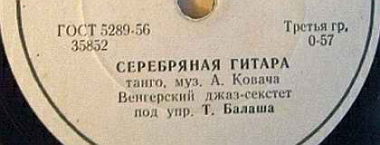

Судя по матричным номерам, эта пластинка относится к 1960 году. Однако, в продажу она поступила только с 1961 года — об этом говорит её цена, указанная на этикетке: 57 «новых», уже деноминированных, копеек. Быть может, это позднейшая допечатка тиража?.. Не знаю…

Впрочем, это не единственная, да и не столь уж интересная загадка, связанная и с самой пластинкой, и с записанными на ней мелодиями. Есть на этих двух этикетках загадки и посложнее, и — если можно так выразиться — более обескураживающие.

Например, «Венгерский джаз-секстет под упр. Т. Балаша» — что это такое?.. Что это за коллектив?.. Когда он возник, почему нет никаких упоминаний о его грамзаписях ни в Венгрии, ни где-либо ещё помимо СССР?.. И, наконец, кто такой Т. Балаш?..

Я честно старался ответить на все подобные вопросы, но… Нет ничего — нет фотографий, нет информации в иностранных каталогах грамзаписи, нет никаких воспоминаний.

Быть может, я плохо искал?.. Возможно. Тогда остаётся надеяться, что читатели «Солнечного ветра» помогут разгадать и эту загадку.

Конечно, на некоторые вопросы можно ответить уже сейчас — например, ответить на вопрос, почему составители пластинки сочли уместным включить записи именно венгерского коллектива, пусть даже и не очень у нас известного. Ответ прост: одна из мелодий на пластинке — венгерская. Танго «Серебряная гитара» до сих пор популярно ведь не только у нас, но и в Венгрии, только известно оно там под своим оригинальным названием — «Ezüst gitár»…

Да, но с которой же из двух мелодий нам начать?.. Кстати говоря, недавно я наткнулся в Интернете на рассказ Людмилы Кононенко, который тоже называется «Серебряная гитара». Точнее, это не столько рассказ, сколько ностальгические воспоминания о детстве.

Так вот, представьте себе: брат и сестра любили ставить по утрам старые пластинки, и споров о том, что слушать, у них обычно не возникало.

… Но есть одна Пластинка, которую никак поделить и разделить нельзя. И никто не хочет уступать.

— Поставь мою сторону, — приказывает Брат, — сначала пусть играет «Чай вдвоём»…

— Нет, сегодня очередь моей стороны. Пусть играет «Серебряная гитара», — возражает младшая сестра, уже подросшая, уже научившаяся постоять за себя, а не безропотно выполнять все приказы брата.

— А я сказал «Чай вдвоём». И будет так, как я сказал!

— Нет. Вчера мы договорились, что утром — моя очередь. И сначала будет играть «Серебряная гитара»!..

Хорошо. Не будем спорить. Вначале будет играть «Серебряная гитара».

«Ezüst gitár»

Диалог в Живом Журнале:

— Почти забытая инструментальная пьеса И. Ковача в исполнении джаз-ансамбля Т. Балаша. Очень красивая мелодия.

— Да я от этой мелодии с молодости без ума. Спасибо, что я смогла её у Вас взять.

Нет, она у нас не забыта, эта мелодия. Правда, автор её — толком не известен. Вы заметили, что в приведённом выше диалоге, взятом из ЖЖ, автором мелодии назван некто И. Ковач?.. А на этикетке что написано? Там написано — А. Ковач.

А вот в одном из нотных текстов с мелодией «Серебряной гитары» (правда, там эта мелодия значится, как «Frosen Tears») в качестве её авторов названы — T. Balash, A. Yasko.

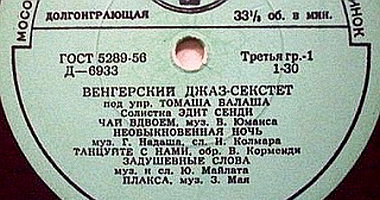

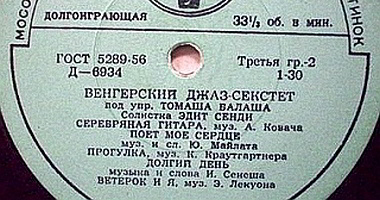

И снова возникает Т. Балаш, руководитель венгерского джаз-секстета, напасть на след которого никак не удаётся… Конечно, нам известно немало случаев, когда на этикетках отечественных грампластинок указывались порой даже и вымышленные авторы и исполнители. Но… но здесь, видимо, мы имеем дело не с тем случаем, и коллектив под управлением Балаша действительно существовал в Венгрии — потому что одновременно с нашей «обычной» грампластинкой Апрелевским заводом была выпущена и долгоиграющая пластинка с записью уже не двух, а десяти композиций, исполненных, как значится на этикетке, всё тем же пресловутым джаз-секстетом под управлением Балаша, причем указано и его полное имя — Томаш Балаш:

Долгоиграющая грампластинка 1960 года — «Венгерский джаз-секстет под упр. Томаша Балаша»

Долгоиграющая грампластинка 1960 года — «Венгерский джаз-секстет под упр. Томаша Балаша»

Так кто же всё-таки написал мелодию «Серебряной гитары»?.. Мне остаётся лишь сослаться на мнение венгерских любителей ретро: они всюду пишут, что автором этой мелодии является некий Иштван Ковач — Kovács István.

Почему «некий»? Потому что «kovács» по-венгерски означает «кузнец», и Ковачей в Венгрии, наверное, лишь немногим меньше, чем Кузнецовых в России. Потому что среди 33-х Иштванов Ковачей, упомянутых в венгерской Википедии, есть политики, учёные, много спортсменов и их тренеров, есть врачи, юристы и Бог знает кто ещё — а вот композиторов нет… Есть, правда, в том списке один пианист, Иштван Ковач — пусть и не композитор, но хотя бы музыкант, да и по годам жизни (1907—1964) он, вероятно, имел хотя бы теоретическую возможность быть автором «Серебряной гитары», однако… Однако, именно об этом Иштване Коваче венгерская Википедия никаких подробностей не сообщает (и уж само собой разумеется, что Википедия на других языках из всех Иштванов Ковачей знает разве что знаменитого боксёра, двух известных футболистов, прыгуна в высоту, популярного актёра, которому в 1960 году исполнилось всего 16 лет, да ещё коммунистического политика)…

На одном из форумов можно увидеть следующий отзыв о «Серебряной гитаре»:

Если собрать в один мешок все мани, заработанные в кабаках на этой незатейливой темке, то на эти средства можно было построить небольшой космический корабль и запустить на Марс. Вообще вещичка инструментальная изначально, но кто-то сочинил и текст…

Трудно сказать, была ли «вещичка» песней изначально или нет. Во всяком случае, в Венгрии мелодия «Серебряной гитары» обычно исполняется вместе со словами и называется, по первой песенной строке, «Dalold el ezüst gitár»:

Dalold el ezüst gitár szívemnek sóhaját, De jó lenne szeretni, gondtalanul nevetni Az egész élten át. | Dalold el ezüst gitár lelkemnek bánatát, Járkálok a tavaszban, olyan csodás tavasz van, Szerelmet mégsem ád… |

«Серебряная гитара поёт в моём сердце»… Автором венгерского песенного текста сами венгры называют Имре Гараи (Garai Imre). Существует и русский перевод, который начинается со слов:

Горит закат в вышине, И снова за окном Тихо и нежно играет гитара, Гитара звенит серебром! | Застыли слёзы в глазах, И голос вдруг пропал. Ты обнимаешь, наверно, другую, Забыв, как меня обнимал… |

А что можно сказать о времени написания танго «Ezüst gitár»? В нашей стране оно стало известным и даже очень популярным примерно с 1961 года — понятно, что в Венгрии «Ezüst gitár» узнали (и полюбили?) несколько ранее. Но когда?.. На этот вопрос я могу ответить лишь весьма приблизительно, да и то — по косвенным данным.

Так, в книге Екатерины Вейнраух (Weinrauch Katalin) «…majd azt mondom neki…» («…тогда я говорю…»), изданной в Будапеште в 2008 году, есть глава, которая так и называется: «Ezüst gitár».

Речь в ней идёт о событиях кровавой осени 1956 года, о беспощадном подавлении венгерского восстания — так, как всё это виделось глазами будапештской девочки-школьницы (самой писательнице было тогда 12 лет).

У меня в ушах до сих пор стоит заполняющая улицы мелодия «Серебряной гитары», которая не в силах была заглушить бесконечный грохот. На переменах, толкая друг друга, мы теснились у окон класса на первом этаже и смотрели на идущие по Венгрии танки… Зрительский интерес, азарт — не более того.

Но потом… по радио бесконечно звучала мелодия «Серебряной гитары»… Быть может, один только этот диск и уцелел тогда на радио… Будапештские улицы были заполнены трупами — не только взрослых, но и детей моего возраста… И я плакала от ужаса и зажимала уши ладонями, едва заслышав: «Dalold el ezüst gitár…»

Выходит, слёзы в глазах многих немолодых венгров, слышащих сегодня, полвека спустя, как «мягкий мужской голос» напевает такую красивую песню «Ezüst gitár», могут застывать не столько от воспоминаний о своём детстве или юности, сколько от гораздо более трагических воспоминаний…

Так это или нет — я не знаю. Повторю: никаких следов грампластинок с записью «Ezüst gitár», выпущенных в Венгрии к середине 50-х годов, мне обнаружить пока что не удалось. Во всяком случае, у нас в стране «Серебряная гитара» всегда была связана исключительно с «тихой и нежной» любовью да ещё вот теперь — с ностальгией…

И снова — рассказ Людмилы Кононенко «Серебряная гитара»:

… Уставшие, они заваливаются в одну постель — набираются сил молча. Пока не торжествует неунывающий призывный голос брата:

— Конечно же, мы сейчас будем слушать… — И здесь раздаются одновременно два вопля: высокий голос орёт «Серебряная гитара», ему противостоит тенорок братца — «Чай вдвоём»!..

Наконец, брат берёт диск и разбивает на голове сестры.

Эти пластинки разбивались легко, на много кусков, и плач Люськи — не от физической боли — воет душа, у которой отняли самую любимую мелодию! Она собирает осколки от пластинки, складывая в пожелтевший конверт из грубой бумаги — она уже знает, что на много-много лет этой волшебной музыки уже не будет! Этой пластинки не будет никогда, хотя Папа и пытался искать, спрашивать у всех знакомых…

Но прошли годы, и заказывать музыку он уже не мог. Да и никто не мог уже заглушить мелодию, которая прожила в сердце Люськи всю жизнь…

К счастью, нам не нужно бояться того, что пластинка наша разобьётся. Что там на обратной её стороне?.. «Чай вдвоём».

«Tea for two»

Честное слово, создаётся такое впечатление, что танго «Серебряная гитара» известно и остаётся популярным только лишь в двух странах — Венгрии и России. Сказать такое относительно румбы «Чай вдвоём» нельзя ни в коем случае. Знаменитая мелодия «Tea for two» давно уже является джазовым стандартом, она бесчисленное количество раз исполнялась как самыми различными коллективами, так и отдельными джазменами, она неоднократно использовалась в кинофильмах, да и грамзаписей её существует великое множество по всему миру. И, разумеется, не возникает никаких проблем ни с авторством этой мелодии, ни со временем её написания.

Нас не должно вводить в заблуждение, что на этикетке в качестве автора обозначен некто «К. Юманс» (не слишком избалованный джазом советский слушатель 1961 года мог бы здесь, вероятно, подумать, что речь идёт о каком-нибудь малоизвестном прибалтийском композиторе) — автором мелодии «Tea for two» является американец Винсент Юманс (Vincent Youmans), чью фотографию вы видите слева.

В 1924 году, когда им была найдена ставшая впоследствии очень популярной музыкальная тема, Винсенту Юмансу исполнилось всего 26 лет, но позади у него была уже и мечта об инженерной профессии, и недолгая учёба в Йельском университете, и участие в Первой мировой войне, и, наконец, работа на Бродвее в качестве пианиста.

Там же, на Бродвее, Винсент Юманс в начале 20-х годов, как-то незаметно для самого себя, стал сочинять и мелодии к мюзиклам. Самым большим его успехом в те годы стал мюзикл под названием «No, No, Nanette» («Нет-нет, Нанетт»). Собственно говоря, мелодия «Tea for two» и была написана Юмансом для одной из сцен этого знаменитого мюзикла.

Вначале, правда, мелодии этой в мюзикле не было: она была включена в спектакль в Чикаго, во время предпремьерного — поначалу не слишком удачного — показа нового мюзикла на провинциальных площадках. После чикагских улучшений и дополнений мюзикл «No, No, Nanette» стали пользоваться у зрителей неизменным успехом, а «Tea for two» очень быстро стала настоящим хитом 1924 года. По возвращении в Нью-Йорк, в начале марта 1925 года, состоялась и бродвейская премьера мюзикла, и вскоре мелодия «Tea for two» стала известна и популярна не только в Америке, но и в Европе.

Сохранилась грамзапись «Tea for two», которая была сделана уже в конце августа 1924 года. Популярную мелодию исполняет чикагский оркестр Бенсона (Benson Orchestra of Chicago):

Присмотревшись к этикетке этой пластинки, легко заметить, что кроме Винсента Юманса там указан в качестве автора и Ирвинг Цезар (Irving Caesar), написавший слова для того самого эпизода мюзикла, где и звучит мелодия «Tea for two». Два персонажа спектакля, Нанетт и Том, поют в этом эпизоде, под мелодию Винсента Юманса, достаточно невразумительный текст (как признался впоследствии Юманс, в этом нет ничего удивительного: Ирвинг Цезар написал тогда своего рода «временный» текст, рассчитывая заменить его потом на «полноценный» — но, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное).

Диалог между Нанетт и Томом, согласно Ирвингу Цезару, происходит примерно такой:

Нанетт: Picture me upon your knee, Just tea for two And two for tea, Just me for you And you for me, alone! Том: Nobody near us, To see us or hear us, No friends or relations On weekend vacations, We won't have it known, dear, That we own a telephone, dear. | Оба вместе: Day will break and I'll awake And start to bake a sugar cake For me to take for all the boys to see. Том: We will raise a family, A boy for you And a girl for me, Оба вместе: Can't you see Нow happy we would be?.. |

Диалог этот можно понять, например, так:

Нанетт: Представь, что я сижу у тебя на коленке: так просто, чай на двоих. И двое на чай… Да просто я для тебя, а ты только для меня.

Том: И никого нет рядом, никто не видит и не слышит нас. На выходных ведь нет ни друзей, ни родственников. И мы знать не хотим, дорогая, о том, что существует телефон.

Оба вместе: И день закончится, а потом я проснусь и начну готовить сладкий-сладкий кекс…

Том: И у нас будут дети: мальчик для тебя и девочка для меня.

Оба вместе: Разве ты не видишь, как мы были бы счастливы?..

Как всё это звучало в мюзикле «Нет-нет, Нанетт», можно себе представить, послушав фрагмент граммофонной пластинки, выпущенной у нас ещё до войны (да-да, «Чай вдвоём» появился у нас в стране задолго до грампластинок с оркестром Томаша Балаша!).

Этикетка той пластинки скупа на информацию об исполнителях: «Исп. солисты, хор и оркестр»… Скорее всего, это выполненная в 1940 году перезапись (как сказали бы теперь, «пиратская») с одной из зарубежных пластинок:

С музыкальной темой «Tea for two» связана ещё одна очень любопытная история.

Однажды, в октябре 1927 года, совсем ещё молодой тогда композитор Дмитрий Шостакович был в гостях у своего друга, дирижёра Николая Малько. После того, как они оба с удовольствием прослушали грамзапись «Tea for two» из мюзикла «No, No, Nanette», Малько опрометчиво предложил своему другу вот такое пари на сто рублей:

Если ты, Митенька, столь гениален, как говорят, то пойди, пожалуйста, в другую комнату, запиши по памяти этот номерок, оркеструй его, а я его сыграю. Даю тебе на это час

(цитата из книги С. Хентовой «Шостакович» — Ленинград, 1985).

Задетый за живое Шостакович пошёл в другую комнату и… и вернулся уже через сорок пять минут — со своей оригинальной оркестровкой мелодии Винсента Юманса. Написанная вроде бы шутки ради, «безделушка» Шостаковича, получившая название «Таити-трот», уже через год была впервые исполнена в Москве, а затем — по настоянию дирижёра Александра Гаука — была включена композитором в его балет «Золотой век» в качестве антракта к третьему действию, став одним из самых любимых слушателями мест в этом балете.

Музыкальная тема Винсента Юманса «Tea for two», превратившаяся у нас в «Таити-трот» Дмитрия Шостаковича, сразу же стала в нашей стране очень популярна и — опять же, задолго до оркестра Томаша Балаша — появилась у нас также и в грамзаписи:

Возникает вопрос: а почему, собственно говоря, Шостакович назвал свою оркестровку «Таити-трот»? В дуэте Нанетт и Тома, написанном Ирвингом Цезаром, нет ведь ни единого словечка ни о каком Таити. Да и в названии мелодии Винсента Юманса — никакого Таити ведь тоже нет. Так откуда же тогда взял Шостакович это странное название — «Таити-трот»?..

Я не могу этого доказать, но, вполне возможно, Таити с мелодией «Tea for two» связал вовсе не Дмитрий Шостакович. Мелодия «Tea for two» из заокеанского мюзикла была, по-видимому, уже во второй половине 20-х годов хорошо известна в СССР не только Малько и Шостаковичу.

Основательно ныне подзабытый поэт-песенник Константин Подревский (помните его романс «Дорогой длинною»?), до 30-х годов не доживший, написал текст песни, которая начинается такими словами: «Там, на Таити, вдали от событий…». Вот эта песня как раз и называется — и справедливо называется — «Таити-трот», и в мелодии её также используется музыкальная тема Винсента Юманса. И очень даже возможно, что именно благодаря этой песне мелодия Юманса показалась Шостаковичу как-то связанной с Таити…

Повторяю, доказать это предположение я не могу, но никаких иных разумных объяснений появлению Таити в названии оркестровки Дмитрия Шостаковича — не просматривается…

В исполнении Андрея Миронова песню «Таити-трот» на слова Константина Подревского и теперь ещё знают у нас в стране очень многие :

Там, вступив в законный брак, Не надо шить манто и фрак. Известно нам: законы там просты. Вместе по саду, в красивых нарядах, Гулять так приятно, туда и обратно, И в знойном покое Смелее откроешь мечты…

«Известно нам: законы там просты»… И сразу вдруг вспомнилось: «Айболит, в лесу свои законы!..» — дуэт Айболита и Серого Волка из замечательного советского мультфильма «Серый Волк энд Красная Шапочка» (песенные тексты Юрия Энтина):

Айболит, в лесу свои законы, Зубы мне нужны для обороны. Айболит, овечкой обернусь — клянусь!..

— и тоже на мелодию «Tea for two».

Уже говорилось о том, что мелодия Юманса «Tea for two» звучит во многих кинофильмах — как зарубежных, так и отечественных. В до предела заполненном музыкой мультипликационном фильме Гарри Бардина, снятом на студии «Союзмультфильм» в 1990 году, знакомая мелодия «Чая вдвоём» звучит не единожды: не только в упомянутом выше дуэте Айболита и Серого Волка, но также и в дуэте Серого Волка и Красной Шапочки:

Две мелодии со старой пластинки… Что ж, насколько нам почти ничего не известно о «Серебряной гитаре», настолько же нам известно почти всё о «Чае вдвоём». Две мелодии — с такими удивительными и такими непохожими судьбами, такие разные и такие одинаково незабываемые…

«И снова возникает Т. Балаш, руководитель венгерского джаз-секстета, напасть на след которого никак не удаётся…»

С помощью наших читателей, уже после первой публикации этой статьи, удалось всё же «напасть на след» не только физика и композитора Иштвана Ковача, но также и руководителя того самого «венгерского джаз-секстета», в чьём исполнении мы прослушали записанные на грампластинку обе эти, столь памятные в нашей стране очень многим, мелодии — и «Серебряную гитару», и «Чай вдвоём».

«Неуловимый» Томаш Балаш (Balassa P. Tamás) родился 17 ноября 1922 года в Будапеште. Во второй половине 50-х годов он действительно руководил танцевальным оркестром Венгерского радио. Да и после ухода оттуда вся его дальнейшая жизнь была, так или иначе, связана с эстрадой и с танцевальной музыкой. К сожалению, те сведения о нём, которые можно отыскать в венгерском секторе Интернета, крайне скудны: никаких фотографий, краткая статья в Википедии, объявления о продаже грампластинок, на этикетках которых упоминается его имя, да несколько сохранившихся записей популярных в своё время мелодий в исполнении его оркестра.

Скончался Томаш Балаш совсем недавно, в 2010 году, всего лишь месяц не дожив до своих 88 лет. Согласно сообщениям в прессе, в последний путь его провожали только близкие ему люди…

Людмила Кононенко, рассказ «Серебряная гитара»:

… Промчалось, пролилось, громыхая, прошелестело полвека... На улице был душный июль. И глубокой ночью в одной из ничем не примечательных питерских квартир, в кресле перед монитором, распивая медленно, по глоточку, вино, сидела одинокая женщина, набравшая по поисковику в Интернете венгерский джаз-секстет под управлением Томаша Балаша.

И по её маленькой планетке понеслась Музыка — теперь она слушала, не переворачивая пластинку. По очереди обе мелодии. И уносилась в прекрасные времена, где еще все и всё — были живы…

«Серебряная гитара» и «Чай вдвоём». Две незабываемые мелодии со старой-престарой грампластинки…

Валентин Антонов, июль 2012 года

«Среди 33-х Иштванов Ковачей, упомянутых в венгерской Википедии, есть политики, учёные…»

Учёные… Когда эта статья была уже опубликована, один из читателей поделился со мной, прямо скажем, весьма неожиданной информацией. Выяснилось, что знаменитую мелодию «Серебряной гитары» написал вовсе даже не композитор и, вообще, не музыкант: тот Иштван Ковач, которого я безуспешно разыскивал в Википедии среди музыкантов, оказался в итоге… академиком, специалистом в области атомной физики, довольно крупным учёным и организатором науки.

Родился он в Будапеште в 1913 году — стало быть, в середине 50-х ему было чуть более сорока. Заниматься наукой он начал ещё в 30-е годы, и та относительная известность в научном мире, которую он получил к концу войны — быть может, она уберегла его в 1945 году от репрессий: по словам самого Ковача, его спасло упоминание его имени в советском физическом журнале.

В конце 1945 года, после возвращения из Москвы, Иштван Ковач стал коммунистом, а потом он некоторое время даже совмещал научную работу с партийной. Член-корреспондент Венгерской академии наук с 1949 года (академиком его изберут лишь спустя 18 лет), он в 1950 году становится первым директором Центрального научно-исследовательского института физики, которым Иштван Ковач и руководил вплоть до октября 1956 года.

По воспоминаниям, Иштван Ковач был хорошим рассказчиком, увлекался футболом и музыкой. Нелегко сказать со всей определённостью, когда он написал мелодию «Ezüst gitár»: источники упоминают 1958 год, но, возможно, имеется в виду год наибольшей популярности этой мелодии в Венгрии. Ковач шутил, что во многих странах она принесла бы ему в три раза больше денег, чем его книги. Автора «Серебряной гитары» не стало в июне 1996 года. Он похоронен в Будапеште.