Дроля мой…

Ах, господа-товарищи… История эта крохотная — по сравнению с мировыми катаклизмами, по сравнению с тем, что прожито и пережито, но она имела место и, как оказалась, была интересна не только мне.

Всё началось в детстве. В том детстве, когда билет в кино на утренний сеанс стоил десять копеек, а тётеньки из кинотеатров ходили по школам и всячески зазывали на киноутренники и киноабонементы. Сказки, весёлые фильмы, грустные, понятные и не очень… В нас закладывали любовь к Родине, неприятие «чуждых» ценностей, правильное понимание политики партии — все показы выверялись в строгих кабинетах и получали одобрение в ещё более строгих инстанциях… а мы завороженно смотрели «Армию Трясогузки», «Неуловимых мстителей», «Республику ШКИД».

Вот, наверное, тогда и увидел я впервые бондарчуковско-шолоховскую «Судьбу человека». А может, впервые я увидел этот фильм по телевизору… Вот ведь, теперь и не вспомню, да и важно ли это. Что привлекало в нём, что заставляло смотреть и сопереживать вместе с героями их отнюдь не детскую трагедию? Может, сила духа Андрея Соколова, выигравшего «дуэль на стаканах» у штандартер-какого-то гада, начальника лагеря, а может, эпизод с побегом из плена, когда Андрей, оглушив толстого врага-куроеда, под миномётным огнём вырывается из плена к нашим…

Гениальный фильм по гениальному рассказу, шедевр столпов российской культуры. И в детстве смотрел его сто раз, и сейчас пересматриваю с удовольствием. А уж повесть-то — читана-перечитана…

Помните первые кадры, ну как же… После войны… Высокий берег Хопра или Дона… Панорама плетней и изб, весенняя распутица… А за кадром женские голоса, русская песня. Это Государственный Воронежский хор, точнее, его солистки, а имён в титрах нет, и названия песни тоже нет… Но именно с первых минут задаётся душевный настрой, координата сердечного восприятия… Музыку к фильму написал Вениамин Баснер, но звукорежиссёр использовал ведь не только его музыку. Вот, вспомните: предвоенная жизнь, бригадир Иван Трофимович с гармошкой, и залихватски, с коленцами — «Проводи меня домой полем небороненным, дроля мой, ах, дроля мой, на сердце уроненный». Горестное отступление, плен в самом начале войны, побег, каторжная работа, снова побег, а в голове всё равно: «Дроля мой, ах, дроля мой…».

Из кинофильма «Судьба человека»: «Дроля мой»

Из кинофильма «Судьба человека»: «Дроля мой»Дроля мой…

А там, в плену, была уже совсем другая музыка… Помните, к огромной чадящей трубе крематория идут колонны обречённых, и оркестр играет сатанински нежное танго… Кстати, с лёгкой руки Сергея Бондарчука, а затем, почти через десять лет, и Михаила Ромма в его «Обыкновенном фашизме», эта мелодия прочно и надолго закрепилась в моём сознании как гимн всего порочного, человеконенавистнического, а ведь это несправедливо, поскольку «О, донна Клара» (или, в польском варианте, «Танго Милонга») не имеет к фашизму никакого отношения! Мелодию эту в самом конце 20-х годов написал Ежи Петерсбурский (Jerzy Petersburski), ученик Имре Кальмана и польский еврей, автор мелодий знаменитого у нас танго «Утомлённое солнце» и песни «Синий платочек»…

Фрагмент из кинофильма «Судьба человека»

Но мы сейчас говорим не о нём. «Дроля мой, ах, дроля мой»… Наверное, это и есть часть того «багажа», который мы несём с собой из детства. Мне захотелось разыскать «Дролю». Казалось бы, ну что в этом сложного! Задаём поиск, и… и ноль. Есть кимовские «Думы», есть песня Гарика Сукачёва (кстати, сделанная очень бережно по отношению к оригиналу). Нашего же «Дроли» — нет. Но как же так? Давайте разберёмся! Пишу в станицу Вёшенскую, в Музей кино, пишу Сукачёву, в Фольклорную комиссию Союза композиторов — в ответ или молчание, или совсем не то, что хотелось бы найти. Ну вот как попал Дроля в фильм и где искать его следы?.. Наконец, встречаю в сетевом издании «Звёздный бульвар» маленькую заметку Вячеслава Кругликова под названием «Песня для Шолохова». Заметка и правда маленькая, поэтому привожу её полностью:

Летом 1958 года Михаил Александрович пригласил нескольких журналистов побывать у него в станице Вёшенской. Небольшого роста, коренастый, приветливый, хозяин встретил нас на пороге своего дома, стоящего в излучине тихого Дона. Гостеприимно раскрыл дверь своего рабочего кабинета — просторной комнаты с небольшим письменным столом, на котором лежали стопка исписанной бумаги, авторучка и пачка папирос «Беломорканал».

Михаил Александрович предложил послушать его новую, ещё не дописанную повесть «Судьба человека». Читал он негромко, вслушиваясь в слова, будто проверял их на слух. Умолкал, потом, закурив новую «беломорину», продолжал читать…

Мы были захвачены судьбой русского солдата, прошедшего все круги ада и возвратившегося домой к родному пепелищу. Но, так и не поставив последней точки, Михаил Александрович отложил в сторону исписанные листы, дважды глубоко затянулся папиросой, лизнул пожелтевшие от никотина пальцы, потом щёлкнул ими и задумчиво сказал:

— Не хватает во всей этой композиции душевной песни. — И помолчав, с сомнением добавил: — Да и кто спел бы её моему бедолаге солдату…

Писатель пригласил нас пройтись по Дону на баркасе да и заодно наловить рыбки к ужину. Когда возвращались в станицу, совсем стемнело. Керосиновая лампа освещала густую тёмную воду, чуть дотягиваясь светом до кромки ближнего берега. Ни словом, ни вздохом не хотелось нарушить тишину. Неожиданно с ближнего берега раздалось пение. Негромко, с щемящей душу грустью невидимая певунья выводила:

«Ох, проводи меня домой полем забороненным, Дроля мой, ох, дроля мой, на сердце уроненный…»

Так же внезапно песня оборвалась, и упоительно грустную тишину нарушил голос Шолохова. Совсем тихо речитативом он повторил слова: «Ох, проводи меня домой полем забороненным…»

А несколько лет спустя, когда смотрел в кинотеатре фильм по повести «Судьба человека», я вдруг снова услышал эту песню. Она рефреном проходила через всю картину. И только тогда я понял, что именно этот мотив и слова, подсказанные художнику самой жизнью, и стали последней точкой в повести «Судьба человека».

Вот оно значит что… Но постойте-ка, в 1958 году уже вовсю снимали фильм, авторами сценария были другие люди, то есть не Шолохов, композитором же фильма был назначен молодой Вениамин Баснер… И вообще, «Судьба человека» — это рассказ, а не повесть, и опубликован он в номерах газеты «Правда» от 31 декабря 1956 года и 2 января 1957 года, то есть более чем за год до описываемых Кругликовым событий. Прямо чертовщина какая-то получается…

Получается, что Михаил Александрович, после пикника с журналистами, прямиком помчался на съёмочную площадку фильма, чтобы вмешаться в творческий процесс Бондарчука?.. Ладно, хоть есть и вопросы, но всё-таки это уже кое-что. Сдаётся мне, что Сергей Фёдорович Бондарчук, разговаривая перед началом съёмок с Михаилом Александровичем Шолоховым, действительно услышал от него «Дролю» и влюбился и в мелодию её, и в слова, вставив песню в фильм.

Но где же весь текст… Вот и у Сукачёва, откуда его «Дроля»? Да из Воронежа! Гарик ведь учился именно в Воронеже, а ведь и Андрей Соколов жил там же, и как не стало у него семьи и дома, так и ушел он безвозвратно — оттуда же, из Воронежа.

Вот как поёт свою «Дролю» Гарик Сукачёв, послушайте:

«Дроля мой, ах, дроля мой…». Исполняет Гарик Сукачёв

«Дроля мой, ах, дроля мой…». Исполняет Гарик СукачёвЧто ж, песни такой, чтоб «общепризнанная» была, — её, наверное, и вправду нет, но вот припевка-частушка имеется, и мелодия есть! А ведь и я тоже — какую-никакую, но свою — реконструкцию текста написал:

Песню грустную пропой

Мне про поле чистое,

Дроля мой, ах, дроля мой,

Тальянка голосистая.

Сердце девушки в тоске,

Как в неволе птица.

Дроля мой, ах, дроля мой,

Мне ночами снится.

Проводи меня домой

Полем небороненным,

Дроля мой, ах, дроля мой,

На сердце уроненный!

| Где туман с ночной звездой, Мы с тобой заблудимся. Дроля мой, ах, дроля мой, Сядем, приголубимся. Слышу в церкви перезвон — Давний сон случился… Дроля мой, ах, дроля мой На другой женился. Слёзы горькие волной, Стало поле белым. Дроля мой, ах, дроля мой, Что же ты наделал… |

Бегал за призраком, как Мизгирь за Снегурочкой…

«Прозрение» ко мне пришло, когда получил я письмо из Азербайджана, от Эльшама Гулиева — такого же увлечённого поиском человека. Он-то и вырезал звуковую дорожку из фильма и склеил вместе все три куплета, что звучат в «Судьбе человека».

Дроля мой, ах, дроля мой… Вот, пожалуй, и всё…

Михаил Богомолов

Комментарии редактора

Несомненно, что песня, о которой пишет Михаил Богомолов, является частушкой. Частушки ведь бывают разные: и весёлые, и грустные, лиричные. Но даже и в этом последнем случае частушка немыслима без некоторой задоринки, без озорства.

По-видимому, сам жанр частушки в том виде, в котором он нам известен, появился в последней трети XIX века: Пушкин о частушках ещё ничего не знает, да и в словаре В. И. Даля (60-е годы XIX века) это слово присутствует лишь в связи со словом «частый».

Частушки достаточно стандартны и по стихотворной форме, и по распевке, но есть в них какое-то особенное очарование, заставлявшее обращаться к этому жанру даже самых известных наших поэтов. И тогда возникает так называемая «литературная частушка» — более или менее удачная.

Позвольте привести несколько примеров. Анатолий Мариенгоф упоминает в своём «Романе без вранья» такое вот творение «завзятого частушечника» Александра Сахарова, одного из ближайших друзей Сергея Есенина в последние годы его жизни:

Толя ходит неумыт, А Серёжа чистенький — Потому Серёжа спит С Дуней на Пречистенке.

«Толя» (Мариенгоф) всегда отличался своим безупречным внешним видом, так что «Дуня» (Айседора Дункан, проживавшая в Москве на Пречистенке) едва ли предпочла «Серёжу» (Есенина) по указанной в частушке причине…

Сочинением частушек увлекался, разумеется, и сам Есенин. В том же «Романе без вранья» Мариенгоф описывает встречу Нового года в московском Доме печати. Под аккомпанемент на тальянке поэта Василия Каменского Есенин спел свои литературные частушки, начав с такого куплета:

Я сидела на песке У моста высокого, Нету лучше из стихов Александра Блокова.

А в книге воспоминаний — «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» — Мариенгоф приводит такую частушку, сочинённую, по его словам, тоже Есениным:

Не хочу баранины, Потому что раненый, Прямо в сердце раненный Хозяйкою баранины!

Или вот две известные песни Владимира Высоцкого: «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная…» (начало текста навеяно стихотворением Аполлона Григорьева, которому, весьма вероятно, предшествовало стихотворение Ивана Горбунова — оба датируются концом 50-х годов XIX века) и «В сон мне жёлтые огни…». И по стихотворной своей форме, и по мелодии — это ведь типичные частушки (я говорю сейчас не о содержании и не об особенностях восприятия, вносимых неповторимым авторским исполнением). Например, в последней песне встречаем такой куплет:

Я на гору впопыхах, Чтоб чего не вышло. А на горе стоит ольха, А под горою вишня.

И буквально те же самые строки про ольху и вишню, словно живьём взятые Высоцким из частушек, мы видим и в первой из этих песен:

На горе стоит ольха, А под горою вишня. Полюбил цыганку я — Она замуж вышла.

Ну, и сравните теперь всё это с нашей «Дролей»:

Ах, дрожиночка, горюй! Сам с собою говорю…

«Дрожиночка» — какое редкое слово, хотя смысл и происхождение его, я думаю, всем понятны… Значение слова «дроля» тоже ведь понятно: «милёнок», «ухажёр». Но вот каково происхождение этого слова?..

Сказать это с полной уверенностью не может, разумеется, никто. Специалисты демонстрируют чудеса изобретательности, обшаривая пол-Европы в поисках хоть каких-нибудь похожих корней (в основном интересуются, конечно, славянскими языками). И на этом пути им встречается немало неожиданностей.

Например, в хорватском языке слово дроля присутствует, но означает оно там вовсе не симпатичного мужчину-ухажёра, а либо продажную женщину, либо, если уж и мужчину, то непременно подлеца и негодяя.

Или, допустим, в чешском языке есть слово droliti (дробить, крошить), и вроде бы похожее словечко, хоть и диалектное, есть и в польском языке: drulić (толкнуть). Но тут возникает другая неприятность: с какой это стати в корне польского слова стоит чистое «U», тогда как в корне чешского — чистое «O»?..

Короче, когда приходит время сводить концы с концами, у филологов появляется следующая гипотеза (цитируется по статье Жанны Варбот «Заметки по славянской этимологии», опубликованной в сборнике «Этимология, 1970», который был издан в 1972 году, — с. 81):

Сопоставление значений глаголов *dъrliti 'царапать, трясти, дробить', *droliti 'толкать, молоть, трясти, рвать', а тж. южнославянских и литовского имён, восходящих к *drol- (болг. дрōла 'неряшливая женщина', с.-хорв. дроља 'негодяй, мерзавец; грязная женская комната; проститутка', лит. drãlas 'драчун, задира'), заставляет считать наиболее реалистичным предположение о возникновении ласкательного значения русск. дроля — 'милый, любимый' — на базе одного из двух значений: 'неряха' или 'задира', ср. ласкательное употребление слов замарашка, мурзик, чумазик, с одной стороны, и пострел, пострелёнок, разбойник — с другой. Последний путь ('задира' —> 'милый') представляется самым вероятным.

Другими словами, исследование прекрасно свело множество разнообразных корней к драчуну, но вот самый последний и самый интересный этап — превращение драчуна в ухажёра — представлен тут скороговоркой, как нечто само по себе очевидное.

Но ведь очевидно-то здесь совсем другое: в отличие от ласкательного употребления слов «задира» и «неряха», слово «дроля» применяется исключительно по отношению к ухажёру и никогда не применяется к ребёнку, к мужу или, например, к филологам, про которых я вполне могу воскликнуть в восхищении: «Ах, черти!.. Ах, вы мои задиры!..», — но никому, естественно, и в голову не придёт сказать о филологах: «Ах, вы мои дроли!..».

Иначе говоря, применение слова «дроля» ограничено не столько отношением к какому-то человеку, сколько его, человека этого, «статусом»: дроля — это милёнок, это ухажёр, это тот, кто за тобой «ухаживает», приударяет, холит и нежит, провожает полем небороненным и тому подобное.

Именно поэтому мне гораздо более симпатичной представляется другая гипотеза относительно происхождения слова «дроля», о которой Ж. Ж. Варбот в своей статье тоже упоминает: «О. Н. Трубачёв в устном высказывании предположил его связь с дрочить». Правда, академик Олег Трубачёв, наш известнейший этимолог, наверняка имел в виду вовсе не то, о чём многие сейчас подумали.

Того значения, о котором многие сейчас подумали, в словаре В. И. Даля ещё нет. Зато там есть другое значение этого слова, употреблявшееся у нас испокон веков:

Дрочить (кого-то) — нежить, тешить, ласкать, баловать любя, холить, выкармливать. Например: дроченое дитятко — баловень. Или: дрочень (муж.), дроченица (жен.), сев. и вост., — баловень, изнеженное, дроченое дитя, закормленное, избалованное, говор. также о сытом скоте и птице.

Иначе говоря, дроля — это «ласкун», это тот, кто нежит, тешит, ласкает, балует любя, холит, а также провожает полем небороненным, если это ухажёр.

Да, но почему слово «дроля» применяется к молодому человеку лишь на стадии «ухаживания»?.. И откуда же взялась сама форма этого слова — дроля?.. Мне кажется, что определённую роль тут мог сыграть вовсе не славянский словарный корень, а общегерманский. В современном английском языке есть слово droll — «забавный», «смешной», «чудной». И во французском языке тоже есть слово drôle (германского происхождения) — с теми же значениями. Вот как оно произносится:

Другое значение слова drôle — «негодяй», «мерзавец» (кстати говоря, не отсюда ли получился сербо-хорватский «негодяй» и «мерзавец» дроља?), а также «шут», «фигляр» и, вообще, «забавник». Слово с этим корнем распространено во всех германских языках, только в Скандинавии начальная буква «d» меняется на «t»: troll — в частности, «тролль», комичное, неуклюжее существо с коротенькими ножками.

Непонятно как (скорее всего, через франкоязычное в XIX веке русское дворянство), но этот германский корень оказался и в России. Например, в пределах Новгородской области отмечено использование слова «дроль» — в значении «глупый, неуклюжий человек». В известной книге русского писателя и филолога Льва Успенского «Ты и твоё имя» это слово также упоминается. Говоря о происхождении некоторых фамилий священников, Л. В. Успенский пишет:

На захолустных поповках во всех концах Руси стали появляться «отцы» Бланшевы, не подозревавшие, что «бланш» по-французски — «белая», […], и даже «Дрольские», хотя во Франции «дроль» значит либо «забавник», либо же просто «шалопай».

А в краеведческом музее города Ессентуки имеется даже фотография «дролей» — двух «белых» казаков по фамилии Дроль, Ивана и Егора:

Фрагмент фотографии из краеведческого музея Ессентуков: казаки Терского казачьего войска

Фрагмент фотографии из краеведческого музея Ессентуков: казаки Терского казачьего войска

Иван Дроль и Егор Дроль (эта фотография сделана не позднее 1918 года)

Так вот. Совсем даже не исключено, что в своих «забавах» с деревенскими девками молодые «шалопаи»-помещики щеголяли французским словечком drôle, и слово дроля прижилось в русском языке, не было им отторгнуто, потому что оно перекликалось с исконно русским словом «дрочить», то есть «ласкать», «нежить». Это во-первых.

Во-вторых, слово дроля могло быть не отторгнуто языком и по тем ещё причинам, о которых пишет в своей статье Ж. Ж. Варбот: «милый драчун» (а почему бы и нет?).

В-третьих, слово дроля могло быть не отторгнуто языком и по причине… впрочем, вместо пространных рассуждений мне будет достаточно привести одну очень известную в Рунете «объяснительную записку» по поводу опоздания на работу:

Вчера вечером у нас выкрасили подъезд плохой краской. Я вышел из квартиры и прилип правой ногой, правую отодрал, левая прилипла, потом вышла соседка, пока её отодрал, опоздал на 15 минут.

Нет, кроме шуток. В статье Ж. Ж. Варбот о происхождении слова дроля только лишь заключительная фраза (насчёт «милого задиры и драчуна») представляется несколько сомнительной, но говорится-то ведь в той статье именно об этом:

А. Кошелев в специальной заметке обосновал его родство с драть…

Это что касается этимологии. В заключение же позвольте мне сказать несколько слов о фильме Сергея Бондарчука и о хрестоматийном эпизоде с танго «О, донна Клара». До войны это «сатанински нежное танго» выпускалось у нас в стране на грампластинках, и не было тогда в его красивой мелодии ничего зловещего.

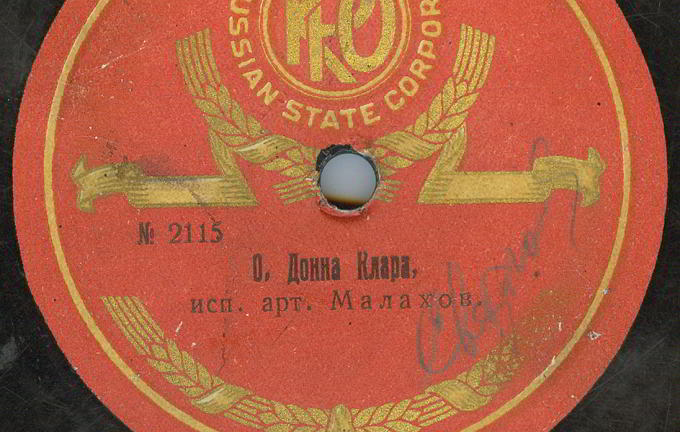

Танго «О, донна Клара» в исполнении Казимира Малахова. Музтрест № 2115. Запись 1932 года

Танго «О, донна Клара» в исполнении Казимира Малахова. Музтрест № 2115. Запись 1932 годаИз коллекции Алексея Петухова (Москва)

Огромное художественное воздействие фильма Сергея Бондарчука изменило и отношение многих людей к этому танго. «Эта мелодия прочно и надолго закрепилась в моём сознании как гимн всего порочного, человеконенавистнического», — пишет Михаил Богомолов. И это правда. Но вот что пишет об этом эпизоде А. И. Железный в своей очень известной книге «Наш друг — грампластинка» (Киев, 1989, с. 181):

Кто не помнит впечатляющих кадров из кинофильма «Судьба человека»: из высокой кирпичной трубы крематория в фашистском концлагере валит чёрный зловещий дым, а за кадром звучит мелодия «О, донна Клара». У композитора Ежи Петерсбурского, когда он впервые увидел эти кадры, сделался сердечный приступ…

Оказывается, у композитора, польского еврея, никто тогда не спросил разрешения озвучить его мелодией тот страшный и глубоко символический эпизод уничтожения людей. Мелодия вошла в фильм и сама стала символом — символом военного безумия.

О, донна Клара, Я видел тебя танцующей. О, донна Клара, Ты очаровательна!

И вот этому-то, пусть и зловещему, но всего лишь символу, и противопоставлен в фильме Бондарчука совсем иной символ — наша бесхитростная и беззащитная «Дроля», милая наша частушка. Символ всего человеческого, искреннего, простого и доброго…

Прошу прощения за слишком длинный комментарий.

В оформлении заголовка использована фотография С. М. Прокудина-Горского (начала прошлого века) из собрания «Российская империя в цвете».

От редактора «Солнечного ветра»

С большим удовольствием представляю вам новую работу Михаила Богомолова — нашего читателя, а теперь уже и автора из далёкого Владивостока. В его статьях всегда сквозит глубоко личное отношение к тому, о чём он пишет, а его стихотворные дополнения — будь то переложение на русский язык текста старой немецкой песни «Wenn die Soldaten», или стихотворение, написанное им в связи со знаменитой «Тумбалалайкой», или, как сегодня, его «реконструкция» куплетов «Дроля мой» — отличаются безупречным литературным вкусом.

В конце этой странички — тоже в рамочке — я счёл возможным добавить свои комментарии. Они носят, скорее, технический характер (в основном, там пойдёт речь о происхождении самого этого слова — «дроля») и вполне могут быть пропущены теми из читателей, кого подобные вопросы не интересуют.

Итак, «Дроля мой, ах, дроля мой…». Слово — Михаилу Богомолову.

Валентин Антонов, июль 2010 года