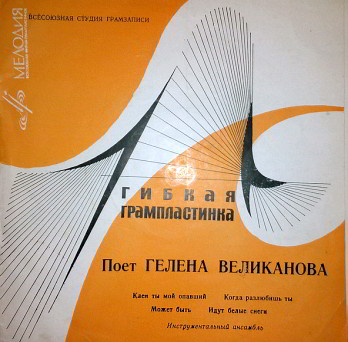

Миньон 68-го года

Я прекрасно помню эту обложку и эту пластинку: гибкий диск-миньон, коих тогда выпускалось великое множество, и стоили они — копейки. Я помню эту пластинку, она ещё долго была дома, у моих родителей, пока окончательно не стёрлась от частого проигрывания на старенькой радиоле «Латвия» и не исчезла куда-то, растворившись во времени…

Мне было тогда совсем немного лет, я потихоньку открывал для себя стихи, мир русской поэзии, и, затаив дыхание, с замиранием сердца ловил тончайшие оттенки этого голоса:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, Не дойду до дома с дружеской попойки. |

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,

Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же клёном,

Только не опавшим, а вовсю зелёным.

И, утратив скромность, одуревши в доску,

Как жену чужую, обнимал берёзку.

(С. Есенин, 28 ноября 1925 года)

|

Гелена Великанова была необычайно популярна в 1960-е годы. Как и Марк Бернес, впрочем. Как и Майя Кристалинская. Кстати, и Кристалинская, и Бернес — они ведь тоже исполняли песню Эдуарда Колмановского «Когда разлюбишь ты», но вот мне-то она, эта песня, запомнилась в исполнении Гелены Великановой, причём в памяти моей, как это ни странно, она оказалась крепко-накрепко связанной с заснеженным подмосковным аэродромом.

Гелена Великанова была необычайно популярна в 1960-е годы. Как и Марк Бернес, впрочем. Как и Майя Кристалинская. Кстати, и Кристалинская, и Бернес — они ведь тоже исполняли песню Эдуарда Колмановского «Когда разлюбишь ты», но вот мне-то она, эта песня, запомнилась в исполнении Гелены Великановой, причём в памяти моей, как это ни странно, она оказалась крепко-накрепко связанной с заснеженным подмосковным аэродромом.

Томительно-тревожное ожидание своего первого прыжка с парашютом, обязательный лимон перед медосмотром (это чтоб «сбить давление» — кто-то из «бывалых» открыл нам секрет), морозная вязкая тишина, лишь изредка прерываемая дежурным тарахтеньем самолётного двигателя да испуганным карканьем ворон, и — и льющийся из репродуктора хрустальный голос Гелены Великановой:

Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит, И в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, Ещё страшней, когда разлюбишь ты. Померкнет всё, и краски потускнеют, И потеряют запах все цветы. Тебя не любят. Есть ли что страшнее? Ещё страшней, когда не любишь ты. Пока ты любишь, жизнь ещё прекрасна, Пока страдаешь, ты ещё живёшь. И день тобою прожит не напрасно, А летний вечер всё-таки хорош. | Как небо высоко и как безбрежно, И речка как светла и холодна, И женщина смеётся безмятежно И вслед кому-то смотрит из окна. Пока ты любишь, это всё с тобою, И первый снег, и первая звезда. И вдаль идя дорогой полевою, Ты одинок не будешь никогда. Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит, И в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, Куда страшней, когда разлюбишь ты. |

Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, Куда страшней, когда разлюбишь ты.

Конечно, мне тогда и в голову не приходило поинтересоваться, а кто же написал эту песню. Это только потом, много позже, я стал не только слышать, но и вслушиваться в стихи Инны Гофф, а тогда… дежурное тарахтенье двигателя старого «кукурузника», карканье испуганных ворон да ещё вот это: «Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит»…

Но если стихи Инны Гофф я тогда просто не знал, то стихи Евгения Евтушенко, хоть и были мне тоже неизвестны, но при этом ещё и активно мне не нравились.

Нет, песня того же Колмановского на стихи Евтушенко «Идут белые снеги» мне, конечно же, нравилась, но вот Евтушенко вообще — был как-то не по душе… Кажется, я окончательно запутал и читателей, и себя самого. Послушайте пока песню, а потом я постараюсь всё объяснить.

Идут белые снеги, как по нитке скользя… Жить и жить бы на свете, да, наверно, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, никогда. | И я думаю, грешный, ну, а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию всею кровью, хребтом — её реки в разливе и когда подо льдом, дух её пятистенок, дух её сосняков, её Пушкина, Стеньку и её стариков. Если было несладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно — для России я жил. |

Пусть она позабудет, про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда! Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я.

Значит, так. Второе своё университетское лето я проводил в интернациональном студенческом стройотряде, у озера Селигер, и был в том отряде комиссар, принципиальный молодой человек (впрочем, гораздо старше нас) без определённых занятий. В отряде этот самый комиссар был очень недолго: однажды ночью он незаметно исчез навсегда, а утром всем нам перед строем зачитали его собственноручное прощальное письмо, в котором глухо намекалось на обилие вокруг нехороших людей, но и среди них нам следовало оставаться принципиальными и бескомпромиссными, и в заключение предлагалось запечатлеть светлый образ Комиссара в своей памяти.

Что-то во всём этом было не так… Что-то тут живо напомнило мне трогательную сцену из любимого в детстве фильма «Кочубей» — фильма о беззаветных героях Гражданской войны, о славе и о предательстве. Что-то мне показалось уж слишком… И в результате — в моих глазах пострадала репутация без вины виноватого Евтушенко, ибо об исчезнувшем комиссаре наверняка было известно лишь одно: он был большим поклонником модного тогда поэта…

Смотрю сейчас на конверт и думаю: по какому же принципу отбирали в фирме «Мелодия» песни для этой пластинки номер 33ГД-0001063-4?

Тут тебе и Есенин, и «любил я Россию всею кровью, хребтом», и серьёзные стихи Инны Гофф о любви, а рядом с ними — незатейливая песенка Людмилы Ивановой «Может быть»:

Может быть, может быть, Я не современная. Может быть, может быть, Я и суеверная. Только мне всё кажется, Ну почему-то кажется, Что между мною и тобой Ниточка завяжется. | Глупости говорю Иль слова разумные — На тебя всё смотрю: Что, мол, ты подумаешь. И что бы я ни делала, И что бы ни надела я, При тебе и без тебя — Это только для тебя. |

Видно, ты моя судьба, Ты моя кровиночка, Я тянусь к тебе, как к солнцу Тянется былиночка. Ах, что ж это за ниточки? Про то никем не сказано, Только мне всё кажется, Что я к тебе привязана.

«Может быть»… Может быть, именно в этой незатейливости мелодии, в какой-то беззащитной незатейливости текста и кроется причина необычайной популярности таких песен тех лет, как «Ландыши», «Чёрный кот», да хоть бы и «Может быть»?.. Таких исполнителей, как Гелена Великанова или Тамара Миансарова, Лариса Мондрус или Марк Бернес?..

Расстегнув верхнюю пуговичку, люди задышали тогда немного свободней. Как тогда казалось — полной грудью задышали. И подобные песни были для них, словно глоток свежего воздуха.

… То неизвестно, кому повезло!

Всё же интересные это были годы, 1960-е. Исполненные оптимизма и надежды. Весёлые какие-то годы. Казалось, что всё достижимо и всё возможно. «Нам нет преград ни в море, ни на суше». Колоссальные сибирские стройки. Ещё немного, ещё чуть-чуть — и покорится термоядерная энергия. «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Повальное увлечение хоккеем и фигурным катанием. «Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство!».

Хорошо помню, как одной июльской ночью — да в том же интеротряде! — наши друзья-поляки с каким-то радостным возбуждением возились с радиоприёмником, а утром — утром они вывесили наскоро написанный плакат: «Człowiek na Księżycu! Vivat!» («Человек на Луне! Ура!» — тогда я ещё не умел этого перевести, но вот текст запомнился навсегда).

Вы знаете, самым удивительным является то, что всё это не казалось тогда удивительным! Ну, в самом деле — что тут особенного? Так ведь и должно быть, что на Луне. А где же ещё? Это же так естественно. Где же ещё человеку быть, в самом деле?..

Вот такое это было время. Сумасшедшее время огромных надежд и досадных разочарований. Но надежд было всё-таки больше, чем разочарований.

Да и песни ведь тогда были под стать времени. Где-то простые, где-то наивные, но почти всегда — оптимистические. Вот песенка «Рулатэ», которую исполняла тоже Гелена Великанова и которая в те годы звучала очень часто. Слова к ней написал Владимир Войнович, а мелодия — мелодия традиционно считается у нас народной финской:

| Если тебе одиноко взгрустнётся, Если в твой дом постучится беда, Если судьба от тебя отвернётся, Песенку эту припомни тогда. В жизни всему уделяется место, Рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, То неизвестно, кому повезло. Если случайно остался без денег, Верь, что придёт измененье в судьбе. Если ж ты просто лентяй и бездельник, Песенка вряд ли поможет тебе. Песенка эта твой друг и попутчик, Вместе с друзьями её напевай. Если ж она почему-то наскучит, Песенку эту другим передай. |

Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, Рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла!

Столь удачно сформулированная Войновичем мысль («ещё неизвестно, кому повезло») пережила десятилетия и до сих пор, я думаю, очень многим предоставляет спасительную лазейку…

Такие песни легко и надолго запоминались, их и пели с удовольствием, и с удовольствием же пародировали. А что ещё является более надёжным признаком популярности, как не пародия? Вот, пожалуйста, одна из пародий. Поётся на мотив «Рулатэ», а авторы слов мне, боюсь, неизвестны:

Жил-был у бабушки серенький козлик, Серенький козлик у бабушки был, Не состоял ни в одном профсоюзе, Был тунеядцем и водочку пил. Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, Не состоял ни в одном профсоюзе, Был тунеядцем и водочку пил! Бабушка козлика очень любила, Крепко бабуся любила козла, Горькою водочкой часто поила И на поруки частенько брала. Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, Горькою водочкой часто поила И на поруки частенько брала! | Вздумалось козлику в лес погуляти, В лес погуляти надумал козёл. Встретил он волка с повязкой «дружинник» — Больше к бабусе козел не пришёл. Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, Встретил он волка с повязкой «дружинник» — Больше к бабусе козёл не пришёл! Грузит на Севере козлик капусту, Там, где с добром уживается зло. Бабка ж другого козла полюбила — Но неизвестно, кому повезло! Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, Бабка ж другого козла полюбила — Но неизвестно, кому повезло! |

«Тунеядец», «брать на поруки», «дружинник»… Характерные приметы того времени. Нынешнее поколение едва ли знает эти слова — разве что из случайно услышанных старых песен да ещё из старых кинофильмов вроде «Операции «Ы» (а ведь это тоже 1960-е годы).

Мне тоже приходилось выходить с повязкой на вечерние московские улицы и часами бродить по так называемому «маршруту». Между прочим, с одним из таких «дежурств» связана лично для меня одна загадка, которая остаётся неразгаданной уже многие годы. То есть, ответ-то я подозреваю какой, но полной уверенности всё же нет.

Вот как всё было: довелось однажды мне и моему приятелю дежурить с повязками аккурат в новогодний вечер. Ну, вот получилось так, что никто другой пойти не смог. Ну, всякое ведь бывает. И легко можно себе представить картину: два молодых человека, никуда особенно не торопясь и «о чём-то весело толкуя», мирно себе прогуливаются по замкнутому маршруту, проложенному по скупо освещённым улицам, провожая несколько тоскливыми и завистливыми взглядами всё более и более редких прохожих, которые, в отличие от них, всё куда-то торопятся. И совершенно же при этом очевидно, что торопятся они в тёплые квартиры, к праздничным столам и к тостам, к пахнущим ёлкам и к новогодним «голубым огонькам».

Вот тогда-то мой приятель и произнёс в задумчивости свою в высшей степени загадочную фразу: «На Новый Год дежурить выходят лишь дураки да сознательные. Ну, я-то дурак… но вот как ты сюда попал?!.»

Фраза эта озадачила меня на долгие годы вперёд. Действительно, с одной стороны, из неё вроде бы следует, что я не дурак, и это, конечно, приятно. С другой стороны, заключительная её часть вроде бы подвергает сомнению и мою сознательность. Так что же тогда остаётся-то?..

Понять моего каламбура Из них ни единый не мог, И долго стояли в раздумье Студьозусы Вагнер и Кох.

Эти строки, впрочем, были написаны не в 60-е, а в 50-е годы, да ещё и другого века. Песенные же строчки «наших» 60-х, зачастую нисколько не уступавшие им в лёгкости, не всегда были столь же чеканными, как строчки А. К. Толстого и А. М. Жемчужникова, иной раз озадачивая слушателей.

Что уж греха таить: даже в стихах Евгения Евтушенко, да в той же самой песне «Идут белые снеги», мне долго-долго казалось, что Гелена Великанова поёт не «её Пушкина, Стеньку», а «её пушки на стеньгах» — вот такое, понимаете ли, извращённое сознание, когда гораздо легче вспоминаются какие-нибудь бом-брам-стеньга, бушприт и старый Билли-пират, а не благородное имя народного защитника. Пушки на стеньгах — это, действительно, круто, ведь кто бы ещё мог додуматься: крепить пушки в верхней части мачты, предназначенной лишь для сигнальных рей, мелких парусов да всяких там фонарей! Несомненно, вид военного корабля с пушками на стеньгах вызывал у меня дополнительную гордость за российский флот, а иногда возникавшие неуместные сомнения быстро гасились уже упомянутой привычкой ничему не удивляться…

А вот ещё одна известная в 60-е годы песня, которую охотно пародировали даже и десятилетия спустя. На стихи Льва Ошанина её написал Оскар Фельцман, а исполнял её Марк Бернес, с которым, кстати, Гелену Великанову очень часто сравнивали, имея в виду их задушевную манеру исполнения. Послушаем заключительный фрагмент песни:

…А кто я есть? Рабочий малый,

Семейный добрый человек.

Семейный добрый человек —

Живу, как ты, в ракетный век.

А без меня, а без меня

И солнце б утром не вставало,

И солнце б утром не вставало,

Когда бы не было меня.

Благоразумно отведя от себя всякие подозрения ссылкой на некоего анонимного «друга», поэт Ошанин тут, как говорится, хватил через край. Насчёт солнца, которое «без меня бы не вставало». Но в исполнении Бернеса никакую песню невозможно было не полюбить. Полюбили и «Песенку моего друга», а полюбив — быстренько спародировали её бьющие в глаза контрасты и пафосность:

…А что я ем? А ем я осетрину,

Простую русскую еду.

Простую ру-у-усскую еду —

Её ловлю в своём пруду.

А что я пью? А пью коньяк я,

Простой коньяк «Наполеон».

Простой конья-я-я-як «Наполеон» —

Мне Миттеран прислал вагон.

А без меня, а без меня

Тут ничего бы не стояло,

Тут ничего бы не стояло,

Когда-а-а бы не было меня.

Там ещё упоминались «простой особняк» на Москве-реке, в котором скромно живёт песенный герой, а также тесть героя — «простой сотрудник из ЦК» — и его дружба «с Серёгой, маршалом простым», а в заключение там были такие строки:

…Ведь без меня, ведь без меня Не быть бы маршалом Серёге. Не быть бы ма-а-аршалом Серёге, Когда бы не было меня!

Приведённый выше вариант относится, очевидно, к более позднему времени (ведь Миттеран стал президентом Франции в 1981 году), но сама пародия, повторяю, возникла практически сразу.

И ещё: в зависимости от развития во Франции политической ситуации менялась и строчка: «мне Помпиду прислал вагон», или же: «Жискар д'Эстен прислал вагон».

Впрочем, какая нам, в конце концов, была разница, кто именно прислал?..

«… Это было недавно, это было давно…»

Вот такие это были годы, 1960-е… Оттепель, ещё не успевшая забронзоветь. Наивная вера во всемогущество человека и надежды на близкую гармонию, ещё не получившие сокрушительных ударов. И совсем ещё молодые голоса Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Тамары Миансаровой, Олега Анофриева…

Марк Бернес занимал в этом ряду особое место. Конечно, у него не было певческого голоса, да и сам-то он никогда не считал себя певцом. Однако была у него удивительная способность стать для слушателя своим, близким.

Послушайте в исполнении Бернеса песню Эдуарда Колмановского «Я работаю волшебником», вышедшую на пластинке в 1966 году. Слова к песне написал также Лев Ошанин:

Я летаю в разные края, Кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, Солнце раздаю хорошим людям. Ты идёшь, идёшь по январю, Холодно, следы как многоточье. Хочешь, я с тобой заговорю, Руку дам, и станет путь короче? Мчатся годы, чувства торопя, Душу наполняя лёгкой силой. Хочешь, некрасивую тебя Сделаю, как Золушку, красивой? Не жалеть для друга ничего, Думать о других немножко тоже — Вот моё простое волшебство. Может быть, и ты мне в нём поможешь? |  |

Почему, дружок? Да потому, Что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю Волшебником, волшебником.

Богом данный талант обаяния. Людмила Гурченко вспоминает:

… Бернес держал мои холодные безвольные руки в своих больших тёплых ладонях и внимательно слушал мои вялые бессвязные слова. Он меня не перебивал, не кивал, не сочувствовал, а всё смотрел и смотрел, как будто вынимал мою боль. Я была перед ним жалкой и беспомощной, сужаемый временем круг доверия сомкнулся на нём одном. «О каких единицах может идти речь? — говорил он кому-то по телефону. — Гибнет талантливый человек. Что? Хорошо, я займусь этим сам. Да, здесь, рядом… Ничего, не имеет значения… Милый, её уже ничем не испугаешь. Есть, до встречи…»

Марк Бернес был сложным, противоречивым человеком. Он умер в августе 1969 года, на исходе 1960-х, и многие его песни принадлежат этому времени. Мы помним в его исполнении песню «Журавли». Но ведь были, например, и «Злата Прага», и «Пани Варшава», и «Песня о Белграде», и «Напиши мне, мама, в Египет», и «Хотят ли русские войны», и «Я спешу, извините меня», и много-много других песен, ставших символом той эпохи. Зиновий Гердт так сказал о Бернесе:

Добрый — злой, умный — тёмный, честный — несправедливый, смелый — нерешительный, простодушный — хитрый, доверчивый — подозрительный, жёсткий — сентиментальный, весёлый — мрачный… Эти исключающие друг друга эпитеты можно длить и длить, и всё это будет верно.

«И всё это будет верно»… И всё это будет верной характеристикой самих 60-х лет — не было преград, но иногда не было и хлеба. Но вот верилось: хлеб будет, а преград всё-таки не будет.

А закончить этот рассказ мне хотелось бы песней, написанной Вениамином Баснером (на слова Михаила Матусовского) для кинофильма «Друзья и годы», который вышел на экраны в середине 1960-х. Исполняет песню Эдуард Хиль, молодой тогда ленинградский певец:

| На вечернем сеансе, в небольшом городке, Пела песню актриса на чужом языке. «Сказку Венского леса» я услышал в кино — Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда В то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда! Но остался надолго этот вальс из кино… Это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня. Что же вальс этот старый всюду ищет меня? Будто вновь мы с тобою в полутёмном кино, Это было недавно, это было давно… |

Взглянув на фотографию в моём первом паспорте, мама сказала, что я чем-то похож на Эдуарда Хиля. С чего это она взяла — не знаю. Наверное, все мы тогда были чем-то похожи друг на друга…

Валентин Антонов, апрель 2008 года