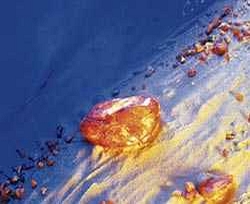

Я боюсь кузнечиков. Когда колоски пырея доставали почти до коленок, а в густых одуванчиках возле дома путались ноги в растоптанных сандалиях, девочка в ситцевом сарафане бегала в траве, а из-под ног с тихим стрекотанием взмывали в воздух фонтанчики. Нужно было разглядеть, где приземлился самый шумный из них и, тихо, на цыпочках, стараясь не шевелить высокие стебли, подобраться к затаившемуся серо-зелёному прыгуну. Ладони лодочкой, быстрое движение — и перепуганное существо уже щекочет шершавыми лапками сжатые ладони. Можно, зажав двумя пальцами его складные длинные ножки, долго рассматривать круглые, выпуклые, с солнечным зайчиком внутри, глаза, так похожие на янтарный кулон, что обычно лежит в ложбинке на маминой шее. А можно поиграть в новую забаву — отыскать среди облупившейся фасадной плитки щёлку побольше, посадить туда свою добычу и залепить дырочку кусочком пластилина, оставив небольшой проём. Теперь он мой. Пусть сидит в своём домике и смотрит, как ловко я уворачиваюсь от резинового мяча, играя в «выбивного» и теряя на бегу сандалии. И как бесстрашно перепрыгиваю через высокую трубу, спасаясь от «квача».

Я боюсь кузнечиков. Когда колоски пырея доставали почти до коленок, а в густых одуванчиках возле дома путались ноги в растоптанных сандалиях, девочка в ситцевом сарафане бегала в траве, а из-под ног с тихим стрекотанием взмывали в воздух фонтанчики. Нужно было разглядеть, где приземлился самый шумный из них и, тихо, на цыпочках, стараясь не шевелить высокие стебли, подобраться к затаившемуся серо-зелёному прыгуну. Ладони лодочкой, быстрое движение — и перепуганное существо уже щекочет шершавыми лапками сжатые ладони. Можно, зажав двумя пальцами его складные длинные ножки, долго рассматривать круглые, выпуклые, с солнечным зайчиком внутри, глаза, так похожие на янтарный кулон, что обычно лежит в ложбинке на маминой шее. А можно поиграть в новую забаву — отыскать среди облупившейся фасадной плитки щёлку побольше, посадить туда свою добычу и залепить дырочку кусочком пластилина, оставив небольшой проём. Теперь он мой. Пусть сидит в своём домике и смотрит, как ловко я уворачиваюсь от резинового мяча, играя в «выбивного» и теряя на бегу сандалии. И как бесстрашно перепрыгиваю через высокую трубу, спасаясь от «квача».

Ну что, ты видел? Девочка отлепляет затвердевший пластилин… Блестящие рыжие муравьи почти полностью скрыли под собой кузнечика, деловито снуют по его телу, зажатому в тесной щели и лишённому возможности к сопротивлению, и лишь изредка вздрагивающему в предсмертных судорогах. Что я наделала! Вскочить, закричать, убежать!.. Девочка медленно встаёт на ноги, поворачивается спиной к стене, ставшей последним убежищем её пленника и, сдерживая волну ужаса и отвращения, толкающую её в спину, медленно идёт к стайке своих шумных подружек. Ей кажется, что янтарные глаза с гаснущими звёздочками смотрят в упор на её, вмиг ставшую липкой, спину, на скатывающуюся между острыми лопатками капельку… Я боюсь кузнечиков.

Сколько ему было — сорок? сорок пять? Ляля, попавшая в этот пионерлагерь вожатой после второго курса пединститута, не задумывалась о его возрасте, посмеиваясь про себя над энтузиазмом лысоватого дядечки в неизменной футболке с надписью «Молодая гвардия». Старший пионервожатый лагеря самолично вёл утреннюю зарядку, демонстрируя выстроившимся на плацу мальчишкам и девчонкам загорелый мужской животик, мелькавший под выбившейся из брюк майкой и явно мешавший ему выполнять сложноватые движения новомодной гимнастики «ушу». Лялька зевала в кулак и тихо радовалась тому, что уже вышла из пионерского возраста и может, прислонившись к корявому стволу клёна, лодырничать на зарядке, ограничиваясь покрикиваниями на долговязых оболтусов из своего отряда.

Лысоватый дядечка оказался удивительным рассказчиком. Старшие отряды со своими вожатыми были отправлены на экскурсию в город. Когда экскурсовод в историческом музее заговорила о Котовском, он вдруг вставил реплику, потом ещё, а потом увлёкся. И через пару минут экскурсовод уже досадливо молчала в сторонке, а он говорил и говорил… В какой-то момент его взгляд зацепился за Лялькин. У него были выпуклые желтовато-коричневые глаза, и он уже не отводил взгляда, рассказывая о биндюжниках и контрабандистах, о Котовском и катакомбах будто бы только ей одной. Так и прошли они весь музей — глаза в глаза, словно связанные какой-то нитью, в окружении примолкших и заслушавшихся старшеклассников и вожатых. В конце экскурсии он вдруг смутился, извинился перед слегка обиженным экскурсоводом и спрятал свои янтарные глаза и разгоревшиеся в них звёздочки. А Ляльке вдруг захотелось узнать, какие на вкус его обветренные губы…

Вечером, вернее поздней ночью, когда, наконец, были уложены и оставлены на попечение дежурного разбушевавшиеся после новых впечатлений дети, пионервожатые плясали на вечеринке для сотрудников, отхлёбывая «фанту» из бутылок, в которые ребята втихаря добавили водки. Он стоял в сторонке, наблюдая за ними, улыбался и, наверное, удивлялся чрезмерно бурному веселью. Людка, вожатая второго отряда, подбежала к нему, схватила за руки и чуть ли не силой собралась тащить его в круг танцующих. Лялька вдруг поняла, что ей не всё равно, пойдёт ли он с ней танцевать. Всё ещё виляя бёдрами в такт, она шептала сквозь сомкнутые губы: «Откажи… откажи… откажи…». И он несколько смущённо, но твёрдо отказал. Ляля была почти уверена, что, отказывая, он смотрел в её сторону.

Их комнаты были рядом. Вернувшись к себе далеко за полночь, она неторопливо расстилала постель и прислушивалась — не слышны ли его шаги в коридоре. Вот они. Он неожиданно (так ли уж неожиданно?) остановился у её двери и тихо постучал. «Хотите?» — протянул металлическую коробку с рахат-лукумом. «Хочу», — Лялька жевала тягучие конфеты и рассматривала его лысину с зачёсанными на неё редкими волосами, мясистый нос, а потом вновь споткнулась о его глаза. Удивительно, но он робел. Казался себе наглецом, преступившим все нормы приличия и, судя по выражению лица, мысленно готовил пути к отступлению. Чего было больше в этом порыве: хмельной «фанты», первой в жизни взрослой свободы или жалости вперемешку с каким-то звериным желанием, которые вдруг накрыли её с головой? Она отставила в сторону коробку с лукумом и, обняв его запачканными сахарной пудрой руками, прижалась к нему всем телом.

… После полуночи он приходил к себе, менял футболку на парадную тенниску и начинал ждать её. Сквозь тонкую стену Лялька слышала все его передвижения. Если тихо звякнула об стол металлическая коробка, значит, он купил для неё рахат-лукум или халву, если шуршал целлофан — это означало, что был в городе и привёз ей в подарок её любимые абрикосы. Раскрашенные рапаны, браслеты из ракушек, домашнее вино… Обычно, укрывшись с головой покрывалом, она лежала одетая в постели и прислушивалась к себе. Улыбаясь темноте, вспоминала его крепкие руки, мускулистую спину, игравшую под её пальцами, свой собственный затяжной стон и его хриплое, похожее на всхлипы, дыхание. И стараясь сдерживать себя и не делать порывистых движений, она выныривала из-под покрывала, поправляла перед зеркалом жёсткие от морской воды волосы и шла к нему. Иногда она прислушивалась к тихим звукам, доносящимся из-за стены, с нарастающей злостью. Откуда-то взявшиеся презрение и жалость к самой себе тогда заканчивались слезами. Но постепенно к ним примешивалось отрадное чувство власти над другим человеком, Лялька начинала улыбаться сквозь высыхающие слёзы и засыпала под его мерные шаги за стеной.

… После полуночи он приходил к себе, менял футболку на парадную тенниску и начинал ждать её. Сквозь тонкую стену Лялька слышала все его передвижения. Если тихо звякнула об стол металлическая коробка, значит, он купил для неё рахат-лукум или халву, если шуршал целлофан — это означало, что был в городе и привёз ей в подарок её любимые абрикосы. Раскрашенные рапаны, браслеты из ракушек, домашнее вино… Обычно, укрывшись с головой покрывалом, она лежала одетая в постели и прислушивалась к себе. Улыбаясь темноте, вспоминала его крепкие руки, мускулистую спину, игравшую под её пальцами, свой собственный затяжной стон и его хриплое, похожее на всхлипы, дыхание. И стараясь сдерживать себя и не делать порывистых движений, она выныривала из-под покрывала, поправляла перед зеркалом жёсткие от морской воды волосы и шла к нему. Иногда она прислушивалась к тихим звукам, доносящимся из-за стены, с нарастающей злостью. Откуда-то взявшиеся презрение и жалость к самой себе тогда заканчивались слезами. Но постепенно к ним примешивалось отрадное чувство власти над другим человеком, Лялька начинала улыбаться сквозь высыхающие слёзы и засыпала под его мерные шаги за стеной.

Ляля стояла у распахнутого окна, вдыхала чуть перепревший запах моря, невидимого в темноте, но постоянно ощущаемого. Знала, что он лежит на кровати и не может оторвать взгляд от её обнажённого молодого тела, расписанного замысловатыми узорами оконной решётки, через которую пробивается свет уличного фонаря. Ей очень нравились эти мгновения — подставленное тихому ветру разгорячённое лицо, запах только что выплеснутой страсти вперемешку с запахом близкого моря и немая благодарность обессиленного немолодого мужчины, обволакивающие её со всех сторон.

Ляля не услышала, как он встал с кровати, и вздрогнула, когда горячие пальцы коснулись её плеча. «Лялечка… у тебя ведь каникулы. Через пять дней заканчивается эта смена. Давай поедем ко мне. Я тебя познакомлю со своей мамой. Я уже договорился, меня тут могут сменить. Ещё целый месяц до сентября». Лялька так отчётливо представила себе «хрущёвку» с пожелтевшими обоями на стенах и продавленным бордовым диваном в «гостиной», что вместо влажного морского воздуха её ноздри вдруг вдохнули запах слегка подгорелых рыбных котлет и влажной ветоши. Сглотнув лёгкий приступ тошноты, Ляля повернулась к нему лицом. Совсем тёмные в свете фонаря чуть выпуклые глаза отсвечивали дрожащими зайчиками. В них была даже не тревога, а самый настоящий страх. Чего он боится? Что я рассмеюсь ему в лицо? Но он так беспомощен в эту минуту, так жалок: «Да, поедем». Удивительно, что лицо с такими крупными чертами может быть настолько выразительным. Он зашептал, сбиваясь: «Я покажу тебе город… Это очень красиво. Город очень красивый. Сейчас особенно. Покажу тебе мосты и каналы, Финский залив, Исакий. Ты ж и в Эрмитаже не была. Лялечка, ты можешь перевестись в наш институт. Я помогу. Это не сложно…». Чтоб как-то скрыть поднимающуюся волну нежности и бесконечной жалости, не видеть его глаз и, наконец, заставить его замолчать, Лялька заскользила губами по его груди вниз, медленно опускаясь перед ним на колени. Через минуту он уже не мог говорить, а только прерывисто дышал.

До конца смены оставалось четыре дня — а значит, три ночи. Он спал на её плече, а Лялька докуривала третью сигарету, не решаясь, наконец, встать. Плечо затекло, пальцы покалывала боль… Ляля раздавила окурок в пепельнице и провела пальцами по его плечам. Запомнить. Как запоминала каждую минуту сегодняшней ночи, словно вырезала перочинным ножом картинки на коре. Теперь — высвободить руку, переложить его голову на подушку, тихо встать со скрипящей кровати и быстро одеться. Замок открылся почти бесшумно, а вот дверь неожиданно издала звук, похожий на вой одуревших от весны котов. Лялька замерла, но потом решительно вставила ключ в замок снаружи и уже, не боясь шума, провернула его.

До конца смены оставалось четыре дня — а значит, три ночи. Он спал на её плече, а Лялька докуривала третью сигарету, не решаясь, наконец, встать. Плечо затекло, пальцы покалывала боль… Ляля раздавила окурок в пепельнице и провела пальцами по его плечам. Запомнить. Как запоминала каждую минуту сегодняшней ночи, словно вырезала перочинным ножом картинки на коре. Теперь — высвободить руку, переложить его голову на подушку, тихо встать со скрипящей кровати и быстро одеться. Замок открылся почти бесшумно, а вот дверь неожиданно издала звук, похожий на вой одуревших от весны котов. Лялька замерла, но потом решительно вставила ключ в замок снаружи и уже, не боясь шума, провернула его.

На окнах первого этажа стояли решётки, в них легко проскальзывали старшеклассники, убегая группками встречать рассвет. А вот он выбраться не сможет, ему придётся ждать, когда радиоточки в палатах сыграют подъём и по коридорам начнут бродить заспанные мальчишки и девчонки. Он будет просить их через запертую дверь найти кого-нибудь из вожатых, а затем, путаясь в словах, пытаться объяснить, где ключ от его комнаты. Уже к завтрашнему дневному собранию директор лагеря — сухой хрыч в тяжёлых очках и с задатками агента КГБ — состыкует Лялькино исчезновение с близостью их комнат и закрытой снаружи дверью, и тогда все мысли главного пионервожатого лагеря «Молодая гвардия» будут направлены на поиски аргументов для парткома. «За такое, товарищ, и партбилет на стол положить можно». Лялька ухмыльнулась, но вдруг глаза затуманились слезой, и сквозь неё явственно проступил мамин кулон — янтарный шарик со звёздочкой внутри. Металлический ключ в руке вдруг стал горячим и липким, Лялька вдохнула отчетливый запах разогретого на солнце пластилина… Резко отдёрнула руку — ключ зазвенел о дощатый пол. «Тем лучше, не придётся долго искать», — эта мысль догнала её, когда Лялька уже шла по коридору с сумкой через плечо. Тонкая струйка стекала между лопаток и спускалась за ремень брюк.

Звонок был через месяц. «Лялечка?». Судорога свела руку, державшую трубку. «…Ляля?». Краска залила лицо, застучало в висках. «…Это ты?». Лялька грохнула трубкой об рычаг. Промазала. Кусочек пластика отлетел в сторону. «Идиот! Идиот! А если бы родители были дома? Пусть ещё только раз позвонит!». Рванув на себя висевшую за спиной штору, Лялька упала на диван и заскулила, зарываясь лицом в жёсткую ткань. Вечером отец, стоя на табуретке и нанизывая колечки на карниз, ворчал, что если этот кот, толстая рыжая скотина, ещё раз себе такое позволит… Ляля молча придерживала портьеру.

Детский сеанс начинался в 10 часов. Не сказать, чтоб Ляле так уж хотелось вставать в такую рань в выходной, но договор с сыном нужно было соблюдать. Вместо привычного названия мультфильма, предваряющего полнометражку, на экране камера раздвинула высокую траву и крупным планом взяла серого кузнечика. Лялька зажмурила глаза. Со всех сторон доносилось: «…музыкальный инструмент кузнечиков состоит из утолщённой жилки на левом надкрылье, изрезанной наискось твёрдыми зазубринками — настоящего смычка! — которая трётся об утолщённую жилку на правом надкрылье…». Закрыть бы уши ладонями! Лялька из всех сил вцепилась в деревянные подлокотники. Только не закричать! Не напугать сына! янтарные глаза… мамин кулон… господи! пусть это побыстрее закончится!..

За обедом муж спросил, как обычно: «Ну, как фильм?». «Похлеще „Гамлета“ Шекспира», — ответила Лялька, отводя глаза.

Ольга Нестайко, ноябрь 2006 года

«Попытка анализа» — послесловие Паломы