В первой статье («Благоприятный Исход» — если кто не читал, посмотрите) шёл неторопливый разговор о событиях, очень подробно изложенных в Ветхом Завете и связанных с самыми истоками иудаизма. Звучали песни, стихийно возникшие под впечатлением от этих событий — возникшие совсем в другом месте и много-много лет спустя.

Теперь же, всё внимательно прочитав и прослушав, естественно было бы поставить вопрос: а когда, собственно говоря, происходил этот самый Исход?.. Ясное дело, что давно, но всё-таки — нельзя ли хоть чуточку поточнее?..

«У нильских вод захваченная язва…»

Вопрос, конечно, не новый и далеко не оригинальный. Единственным оправданием тому, что вопрос этот ставится вновь и вновь, служит то, что ответов на него существует огромное количество. Беда лишь в том, что все они — разные.

Основным и самым важным источником ответов на подобные вопросы являются ветхозаветные тексты. Библия, с точки зрения истории, — это хорошо сохранившийся структурированный документ, в котором рассказывается о множестве событий, в котором содержится много каких-то чисел и где упоминаются многие имена, города, страны, реки, горы и озёра. Но этот документ весьма существенно отличается от других древних артефактов — скажем, от каких-нибудь клинописных табличек, черепков керамики, рисунков в погребениях или тому подобного, — отличается тем, что создавался он на протяжении нескольких веков и очень талантливыми людьми, которые главную свою задачу видели вовсе не в рассказах о событиях, стародавних зачастую уже и для них самих, а вполне сознательно творили великое произведение, изначально предназначенное стать тем, что Генрих Гейне так метко назвал — «переносное отечество еврея» («Признания», перевод О. А. Рохмановой; Полное собрание сочинений 1904 года изд., том 2, с. 358).

Несомненно, что интенсивное формирование еврейского народа началось именно в связи с Исходом из Египта, и продолжалось оно параллельно с созданием Библии. На протяжении тысячелетий Библия являлась тем прочным цементом, благодаря которому еврейский народ не потерял своей идентичности и смог сохраниться даже в отсутствие единой территории.

Пробиваясь сквозь хитросплетения библейских текстов к реальным событиям Исхода, которые происходили многие тысячи лет назад, мы невольно забываем, что там, куда мы мысленно стремимся, этих тысяч лет ещё не было. Более того — не было тогда ещё и самой Библии.

Лёгкий вопрос: а Исход тогда уже был? Ответ очевиден: до Исхода — Исхода ещё не было. А царь Давид уже был? Нет, конечно. А Соломон премудрый? Нет. А «сыны Израилевы» — они точно ли уже были?.. И совершенно крамольный и глупый вопрос: ну, а сам-то Господь, каким все мы Его знаем и любим благодаря Библии (которой тогда ещё не было), — Он тогда был?..

Историю еврейского народа невозможно рассматривать отдельно от истории иудаизма. Одни и те же истоки, одна и та же судьба. Ищем истоки народа — находим истоки религии. Ищем истоки религии — находим истоки народа.

Кстати, о Гейне. Был у него родной дядя-банкир, по имени Соломон, — известный меценат и, кроме того, неизменный спонсор великого немецкого поэта. Когда в 1841 году дядя Соломон соорудил на свои собственные деньги еврейскую больницу, Генрих Гейне — не то восхищённый, не то раздосадованный благородным поступком дяди — специально по этому поводу написал стихотворение, озаглавленное «Das neue israelitische Hospital zu Hamburg» («Новый госпиталь для сынов Израиля в Гамбурге»). Оно начиналось такими строками (перевод Д. Д. Минаева; цит. соч., том 4, с. 254):

Ein Hospital für arme, kranke Juden, Für Menschenkinder, welche dreifach elend, Behaftet mit den bösen drei Gebresten, Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume! Das schlimmste von den dreien ist das letzte, Das tausendjährige Familienübel, Die aus dem Nil-Thal mitgeschleppte Plage, Der altägyptisch ungesunde Glauben… | Вот госпиталь для бедняков евреев, Которые больны и трижды жалки От трёх своих пороков постоянных — Недугов, нищеты и юдаизма. Из трёх пороков самое дурное — Последнее наследственное зло их, У нильских вод захваченная язва, Больная их египетская вера… |

Иудаизм, неразрывно связанный со всей историей еврейского народа, тот самый иудаизм — по мнению великого Гейне, наследственное зло евреев — это их больная египетская вера?.. Египетская?.. Подхваченная ими когда-то у нильских вод?..

Главной отличительной особенностью иудаизма, по сравнению со всеми остальными религиями древности, был его строгий монотеизм — вот есть только один-единственный Сущий, только лишь один Господь: никаких других богов нет и быть не может. Все остальные религии были тогда языческими, как, например, в Древней Греции: богов много, целый пантеон, и среди них может даже быть самый старший и самый могущественный — к примеру, Зевс, но… Но пусть он и самый главный, этот бог, однако он у язычников не единственный.

Кроме общепочитаемых всеми богов, у каждого племени, у каждого города и, наверное, у каждого приличного хутора были ведь и свои собственные, местные боги, известность которых не выходила за пределы «своего» племени или «своего» населённого пункта, что не мешало им, впрочем, со временем делать карьеру, становясь общепочитаемыми. Не всем, конечно, но некоторым. Так, древнеегипетский бог Амон, популярность которого не выходила вначале за пределы Фив, по мере возвышения этого города становился всё крепче и всё известней, превратившись, наконец, в могущественного Амона-Ра — главного государственного бога Древнего Египта при фараонах XVIII династии.

Ну, и при чём же тут иудаизм? Какую такую монотеистическую религию могли почерпнуть древние иудеи в этом безбрежном языческом море? Какую, где и когда?..

«Больная их египетская вера»

Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо заметить, что великий немецкий поэт-романтик, конечно же, был далеко не первым, кто связывал происхождение иудаизма — а стало быть, происхождение еврейского народа — с Древним Египтом. Это мнение было широко распространено ещё и много-много веков назад. Ограничимся лишь цитатами из пространного сочинения раннехристианского теолога и философа Оригена под названием «Против Цельса» (249 год н. э.). Точнее, это будут цитаты из полностью уничтоженного впоследствии сочинения (примерно 179 года н. э.) другого античного философа, Цельса, — широкообразованного язычника и ярого критика только что народившегося христианства. Они, цитаты эти, и дошли-то до наших дней только благодаря Оригену, который, возражая Цельсу, тщательно выписывал у себя все его мысли:

… Цельс продолжает: «иудеи — эти стражи и пастухи овец, следуя своему вождю Моисею, поддались грубому обману и уверовали, что Бог един»…

… Затем Цельс говорит: «стражи и пастухи овец уверовали в единого Бога, но, именуя Его Всевышним, Адонай, Небесным, Саваофом или как-нибудь ещё иначе, они, собственно, выражают свои чувства перед этим же миром: и больше никакого знания они не приобрели»…

… Затем Цельс высказывает мнение, что «иудеи будто бы египетского происхождения и оставили своё отечество — Египет, после того как возмутились против общественного строя египтян и стали презрительно относиться к обычному у них религиозному культу»…

… Цельс говорит дальше: «иудеи — это беглые рабы, которые были изгнаны из Египта, которые никогда ничего ценного не совершали, про которых никогда даже не говорили и которых считали за ничто»…

Пожалуй, тут и мы, не хуже Оригена, сможем возразить Цельсу, этому признанному всеми знатоку Ветхого Завета и приятелю римского «философа на троне» Марка Аврелия, — какого такого «единого Бога» сумели отыскать доверчивые предки евреев в разветвлённом пантеоне Древнего Египта?.. Какого ещё «Адоная» могли они унести из страны Амона, Осириса и жены его Исиды?.. Какого и когда?..

Как ни странно, но ответить на эти вопросы очень даже легко, потому что в тысячелетней истории Древнего Египта было всего лишь несколько лет настоящего монотеизма, когда все прежние египетские боги во главе с Амоном повсеместно оказались вдруг под строжайшим запретом, и притом на самом высоком государственном уровне, и когда единственным богом египтян, единственным Сущим и Всевышним был назван — нет-нет, вовсе не Адонай! Единственным Сущим был провозглашён — Атон.

… О, как много вещей ты создал! Они скрыты от лика, о ты, единственный бог, [кроме] которого нет другого!

Ты образовал землю по своему желанию (или воле), когда ты был один, с людьми, скотом и всеми животными, которые ходят по земле на своих ногах и которые подымаются вверх, летя на своих крыльях, [в] пустыни Сирии и Куш (Нубия) и землю Египетскую.

Ты каждому человеку назначаешь его место, ты даёшь ему ежедневное пропитание, каждый имеет свою порцию и длину жизни, отмеренную тобой. Их языки разделены по речи так же, как и их образы, их кожа различна [по цвету], давая отличие чужеземцам.

Малая статуя Эхнатона. Каирский музей

Малая статуя Эхнатона. Каирский музейТы создал Хапи <Нил> в Туате <подземном мире>, ты привёл его по желанию твоему, чтобы дать жизнь смертным, подобно тому как ты их создал для себя, владыка их всех, поддерживающий их, насколько возможно. О ты, владыка каждой страны, восходящий над ними, о Атон дневной, великий из великих.

Ты даёшь жизнь далёким чужеземным странам. Ты дал Нил на небеса, и он падает для них. Он создаёт поток на горы, как Великое Зелёное море, он орошает их поля в их селениях. О как прекрасны твои замыслы, владыка вечности! Нил на небе ты предназначил для чужеземцев <или жителей пустынь> и для всех животных пустынь, ходящих на ногах. Хапи <Нил>, который идёт из Туата, — для Египта.

Лучи твои кормят каждую пашню, ты восходишь, [и] они оживают и растут для тебя.

Ты создал времена года, чтобы развить всё то, что создал: сезон Перт <то есть, 16 ноября — 16 марта>, чтобы они могли освежиться, и сезон Хех <16 марта — 16 ноября>, чтобы почувствовать вкус твой.

Создал ты небо далёкое, чтобы восходить на нём, чтобы смотреть на всё созданное тобой.

Ты един, ты светишь <или восходишь> среди своих созданий, как Живущий Атон, сияющий, удаляющийся, возвращающийся. Ты создаёшь миллионы проявлений себя одного в городах и селениях, на полях, дорогах и реке…

Считается, что автором приведённых выше слов — «Гимн Атону» — является сам фараон Эхнатон; некоторые исследователи находят, что «Гимн Атону» по форме и по содержанию обнаруживает поразительное сходство с текстом библейского псалма 103.

Правление Эхнатона продолжалось всего лишь около полутора десятков лет, где-то между 1355 и 1324 годами до н. э. (по разным оценкам), а установление культа единого бога началось не сразу и тоже потребовало нескольких лет. В любом случае, у монотеизма Эхнатона не было, по сути, никаких шансов укорениться «в народе», среди простых египтян, и он имел, если можно так выразиться, скорее теоретическое, нежели практическое, значение.

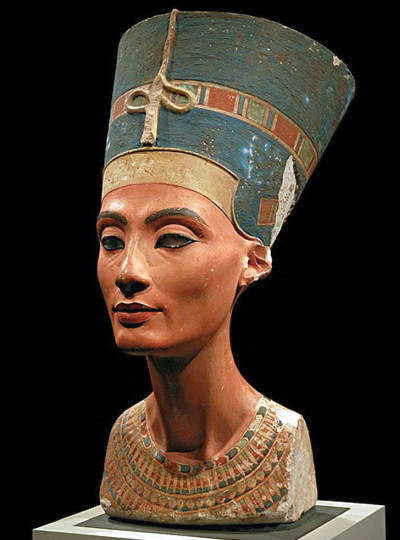

Нефертити, жена Эхнатона. Новый музей в Берлине

Нефертити, жена Эхнатона. Новый музей в БерлинеОкончательно реформа Эхнатона была завершена примерно к середине срока его правления. Никаких богов в Египте больше не осталось: ни Амона, ни Осириса, ни Исиды, ни Птаха, ни Гора — никого. Отныне был единственный верховный владыка Атон — царь небесный — и его «сын» Эхнатон — царь земной, причём оба они были полностью единосущны — оба они считались одним сверхъестественным существом (предвосхитив, таким образом, троицу с её «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»).

Впрочем, своеобразная «троица» там всё же была: со всякими просьбами и молитвами люди обращались не только к Атону и к Эхнатону, но и к Нефертити — жене и ближайшему сподвижнику Эхнатона. Многие исследователи полагают, что Нефертити приходилась ему двоюродной сестрой, что они с детства росли вместе и что большое влияние на их мировоззрение оказали другие их родственники, люди не совсем понятного, хотя и высокого, происхождения, — в первую очередь, мать Эхнатона царица Тейе, его дед (со стороны матери) Иуйя и его (по-видимому) дядя по имени Эйе (или, по-другому, Аи). Не исключено также, что именно Эйе и был отцом Нефертити.

Судя по сохранившимся артефактам, Эхнатон был со своей женой неразлучен. Показательно, например, как заканчивается его «Гимн Атону»:

Ты поднимаешь их для сына твоего… Эхнатона… [и для] великой жены царёвой, возлюбленной им, владычицы Обеих Земель Нефернефруатон-Нефертити, да будет она жива и молода вечно!

Можно только догадываться, сколь большую роль в становлении эхнатоновского монотеизма сыграла как сама Нефертити, так и, особенно, её родственники, но вот то, что роль эта была немаленькой, сомнений никаких не вызывает. Впрочем, о дальнейшей судьбе Нефертити — пережила ли она своего мужа, где находится её мумия — нам практически ничего не известно. Её знаменитый бюст работы древнеегипетского скульптора Тутмоса был обнаружен среди развалин Ахетатона — города, который Эхнатон построил в качестве своей столицы и в знак торжества победившего монотеизма и который был покинут жителями вскоре после смерти фараона-реформатора, а затем до основания разрушен.

Одно из уцелевших изображений Эхнатона

Одно из уцелевших изображений ЭхнатонаЭхнатон умер на 17-м году своего правления в возрасте около 35 лет. Вместе с ним, по сути, закончилась славная трёхсотлетняя история XVIII династии египетских фараонов, хотя формально династия продержалась ещё примерно лет 15; последними её представителями были хорошо всем известный фараон Тутанхамон, а вслед за ним — упомянутый выше Аи-Эйе (обо всём этом подробно рассказывается в нашей статье «Не обещайте деве юной любови вечной на земле…», опубликованной в журнале «Солнечный ветер» несколько лет назад).

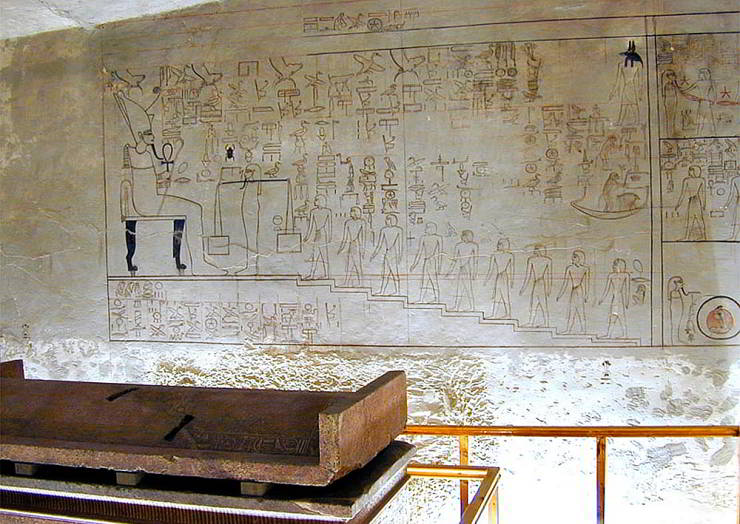

Первоначально Эхнатон был похоронен в Ахетатоне, в той гробнице, которую он сам для себя и построил. И не оставивший после себя наследников фараон Хоремхеб, и утвердившиеся после него фараоны XIX династии сделали всё, чтобы навсегда вычеркнуть из египетской истории память о ненавистном им Эхнатоне, о всей его семье и, конечно, о его религиозной революции. Тело Эхнатона было изъято из первоначальной гробницы и перенесено в Долину Царей. Лишь совсем недавно, в 2010 году, среди многочисленных мумий, обнаруженных в так называемой гробнице KV55, учёным всё же удалось идентифицировать и плохо сохранившиеся останки Эхнатона…

Согласно древней еврейской традиции, библейский Исход сынов Израилевых из Египта состоялся в 2448 году от сотворения мира, или, переходя к общепринятому календарю, в 1312 году до н. э. Нетрудно заметить, что указанная дата поразительным образом соответствует периоду решительного разгрома эхнатоновского монотеизма упомянутым выше «междинастийным» фараоном Хоремхебом, который, по современным понятиям, правил именно в это время.

Конечно, возникает большой соблазн предположить, что будущие «сыны Израилевы» — это как раз те достаточно многочисленные и горячие сторонники Эхнатона, которые, не желая расстаться со своей фанатичной верой в единого Сущего, Атона-Адонаи, были вынуждены покинуть Египет, спасаясь от неминуемых свирепых репрессий. Одна лишь масштабность этих событий вполне объясняла бы тот факт, что глухие воспоминания об иудаизме как о «египетской вере» сохранились среди еврейского народа даже спустя тысячелетия.

Однако подобную картину массового исхода из Египта поклонников веры в эхнатоновского единого Сущего следует, к сожалению, отвергнуть. У религии Эхнатона едва ли могло быть слишком много приверженцев: она и просуществовала всего лишь несколько лет, и насаждалась она исключительно «сверху», да и по предложенному в ней уровню абстракции религия эта была крайне необычной для того времени. Скажем, в отличие от языческих богов, изображения которых в виде людей или животных были всем привычны и понятны, представлять себе Атона-Сущего в каком-нибудь конкретном облике было невозможно: он ведь находился сразу везде. Тот солнечный диск, который неизменно присутствует рядом с изображениями Эхнатона и его близких, являлся всего лишь символом веры — подобно кресту в христианстве или звезде Давида в иудаизме. По большому счёту, вплоть до момента её исчезновения новая религия была элитарной, и её искренними приверженцами могли быть разве что отдельные «интеллектуалы» из числа тех «новых людей», которых Эхнатон привлёк к управлению государством.

Саркофаг Эхнатона восстановлен из кусочков, найденных в его оригинальной гробнице. Каирский музей

Саркофаг Эхнатона восстановлен из кусочков, найденных в его оригинальной гробнице. Каирский музей

Да, но как же быть тогда с пресловутой «египетской верой»? Из Ветхого Завета (которого тогда ещё не было) мы знаем, что до Исхода «сыны Израилевы» (которых, строго говоря, тоже ещё не было) уже поклонялись своему богу — следуя Библии, его можно назвать «богом Авраама». Согласно Библии, Он никак не проявлял себя в течение сотен лет, и потому, когда Моисей засомневался было, что же ему сказать «сынам Израилевым», как ему представиться и отрекомендоваться — от кого-де он к ним прибыл, Господь несколько раз повторил: скажи им, что я их «бог Авраама», тот самый (Исх. 3:13—15):

И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?

Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий…

И сказал ещё Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам.

Моисей так и сделал. Он отправился к «старейшинам сынов Израилевых» вместе с братом Аароном, который был при нём кем-то вроде переводчика (потому что-де «я тяжело говорю и косноязычен»), и Аарон «пересказал все слова, которые говорил Господь Моисею»: мы-де прибыли к вам от имени и по поручению бога ваших отцов, бога Авраама. «Этак-то всякий может сказать, что он от нашего бога, — ответили им, видимо, старейшины. — А вот не продемонстрируете ли вы нам какие-нибудь чудеса?.. В подтверждение ваших слов?». И лишь после того, как Моисей показал им фокус с превращением жезла в змею, старейшины (и, соответственно, весь «народ») на первый раз им поверили и согласились, пусть и с некоторыми оговорками, признать в Моисее посланника их бога — бога их отцов, «бога Авраама».

Фокус с превращением, который в исполнении Моисея так впечатлил когда-то «сынов Израилевых», едва ли способен убедить нас: строго говоря, ниоткуда не следует, что «бог Моисея», с которым братья предстали перед «народом», так уж и совпадает с тем «богом Авраама», которого «народ» испокон веков считал «своим» — и где-то даже «родным» — богом. Точнее, тождественность «бога Авраама» и «бога Моисея» следует из Библии, и только лишь из Библии, — которой в то время ещё не было…

Библия — великая книга. Иногда говорят, что в ней есть всё. И это правда (Исх. 32:1, 3—4):

Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось…

И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом.

И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!

Вот бог твой, Израиль, — настоящий «бог Авраама». Это языческий бог. Быть может, первый среди равных, но — языческий. Да иначе и быть не могло. Иначе не пришлось бы Моисею и его сподвижникам огнём и мечом преодолевать стихийное сопротивление «сынов Израилевых»: «Возложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» (Исх. 32:27). Иначе самой первой и самой главной заповедью, от имени Господа донесённой Моисеем до «народа», не была бы вот эта: (Исх. 20:3)

Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

«Ты един, ты светишь среди своих созданий, как Живущий Атон… Ты создаёшь миллионы проявлений себя одного». Себя одного…

Моисей, один из тех самых «интеллектуалов», сделал всё возможное, чтобы — перед неизбежностью разгрома её в Египте — сохранить революционную идею единобожия, приспособив её к стародавним верованиям будущих «сынов Израилевых». «Бог Моисея» — это «бог Авраама» плюс «бог Эхнатона»:

Цельс продолжает: «иудеи — эти стражи и пастухи овец, следуя своему вождю Моисею, поддались грубому обману и уверовали, что Бог един»

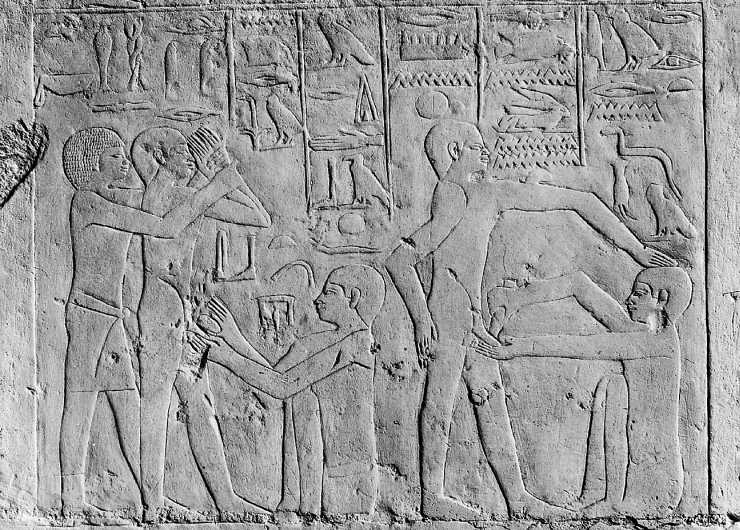

Косвенное подтверждение всему сказанному доставляет, помимо прочего, столь деликатная и столь важная для иудаизма тема, как процесс обрезания. В середине V века до н. э. древнегреческий историк Геродот отмечал по этому поводу следующее (История 2:36, 37, 104):

… Половые части другие народы оставляют, как они есть; только египтяне (и те народности, которые усвоили этот обычай от них) совершают обрезание…

Египтяне — самые богобоязненные люди из всех, и обычаи у них вот какие… Половые части они обрезают ради чистоты, предпочитая опрятность красоте…

… Только три народа на земле искони подвергают себя обрезанию: колхи, египтяне и эфиопы. Финикияне же и сирийцы, что в Палестине, сами признают, что заимствовали этот обычай у египтян. А сирийцы, живущие на реках Фермодонте и Парфении, и их соседи‑макроны говорят, что лишь недавно переняли обрезание у египтян. Это ведь единственные народы, совершающие обрезание, и все они, очевидно, подражают этому обычаю египтян. Что до самих египтян и эфиопов, то я не могу сказать, кто из них и у кого заимствовал этот обычай. Ведь он, очевидно, очень древний.

А то, что [финикияне и сирийцы] переняли этот обычай вследствие торговых сношений с Египтом, этому есть вот какое важное доказательство. Все финикияне, которые общаются с Элладой, уже больше не подражают египтянам и не обрезают своих детей.

Обрезание практиковалось в Древнем Египте по меньшей мере за тысячу лет до Эхнатона — из гигиенических соображений, а вовсе не из религиозных. Это была своеобразная «визитная карточка» Египта. О том, как это у них там происходило, можно судить по сохранившимся артефактам.

Древний этот обычай легко подхватывался соседними народами — «вследствие торговых сношений с Египтом» — и столь же легко потом забывался. Обычная же гигиена, и ничего более. И только лишь у «сынов Израилевых» обрезание было возведено в ранг символа — одного из главных символов их новой религии (Быт. 17:10—11):

Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.

Знамение. Символ. Напоминание о чём-то очень и очень важном. Странный для других, но такой понятный для Моисея и его сподвижников символ единобожия.

«Визитная карточка» Египта…

«… которого Господь знал лицем к лицу…»

Однако, возразит внимательный читатель, только что приведённая цитата взята ведь из Книги Бытия, и, соответственно, сказана она была вовсе не Моисею, а праотцу Аврааму, то есть несколькими веками ранее — а это вроде бы свидетельствует о том, что «завет сей» был заключён «сынами Израилевыми» не с «богом Моисея», а с их стародавним, их исконным «богом Авраама».

В ответ можно привести авторитетное мнение Зигмунда Фрейда, основателя психоанализа, который на склоне лет активно занимался вопросами происхождения религии своих предков. Размышлениям на эту тему он посвятил несколько пространных очерков под общим названием «Моисей и монотеизм». О библейской истории с пресловутым заветом Фрейд пишет следующее:

Но это — грубая выдумка. В качестве знака, отличающего одного человека от других и предпочтения его другим, выбирается то, чего у других людей нет; то, что точно так же присуще миллионам других людей, не выбирается… Невозможно, чтобы израильтяне, создавшие текст Библии, не знали, что обрезание было в Египте испокон веков…; но именно поэтому от этого необходимо было отречься любой ценой.

Далее Фрейд обращает внимание на ещё одну библейскую историю с «богом Авраама» (которая и вправду выглядит чрезвычайно странно): заключив завет с праотцами, Господь куда-то пропадает почти на полтысячи лет, а потом вдруг ни с того ни с сего сваливается на голову потомкам и с помощью демонстрации им фокусов заставляет тех мучительно припоминать, кто же он, собственно, такой…

Ещё более приводит в замешательство представление о том, что бог неожиданно «выбирает» народ, провозглашает его своим народом, а себя их богом. Я полагаю, что это единственный пример такого рода в истории человеческих религий. Обычно бог и народ неразрывно связаны, они являются одним целым с самого начала времён. Несомненно, мы иногда слышим о том, что народ выбирает другого бога, но никогда о боге, который ищет другой народ…

Введение патриархов служило ещё одной цели. Они жили в Ханаане, и их воспоминания были связаны с конкретными местами этой земли. Возможно, что они сами первоначально были ханаанскими героями или местными божествами, затем были использованы израильтянами-переселенцами в своей предыстории. Обращаясь к патриархам, те, так сказать, проявляли свой местный характер и защищали себя от ненависти, направленной на чужеземных завоевателей.

Это было искусной уловкой — заявить, что бог лишь возвращал то, что когда-то принадлежало их праотцам.

Да, подыскивание себе народа как-то не очень свойственно богам. Зато нетрудно представить себе человека — человека, оказавшегося вдруг в критической жизненной ситуации, человека амбициозного, волевого, энергичного, человека образованного и фанатично преданного великой и очень перспективной идее, которая в его собственной стране — Египте — была понята лишь немногими и которая потерпела там сокрушительное поражение. Вот если такой человек, как пишет Фрейд, «не был готов отказаться от всех столь дорогих ему убеждений, то Египет ничего больше не мог ему предложить — он потерял свою страну». Несомненно, что в голове именно такого человека вполне мог зародится необычный и крайне амбициозный план «основать новое царство, найти новый народ, которому он представит для служения религию, которой пренебрёг Египет». И даже более того, пишет Фрейд о Моисее, — тот его «новый народ», те люди, «с которыми он покинул свою страну, должны были быть для него лучшей заменой египтян, которых он оставил позади. Ни в коей мере евреи не должны были стоять ниже их. Он хотел превратить евреев в «святой народ», как недвусмысленно сказано в библейском тексте»:

В качестве знака этого освящения [он] ввёл обычай, который, по меньше мере, уравнивал их с египтянами. И Моисей мог лишь приветствовать то, что они будут отделены таким знаком и будут держаться в стороне от других народов, среди которых им придётся скитаться, точно так же, как египтяне держались в стороне от других чужеземцев.

Понятное дело, что успешно решить подобную задачу мог лишь человек поистине выдающийся. Кроме того, требовалось совпадение ещё нескольких условий. Во-первых, искомый «народ» должен был проживать в Египте достаточно компактно и недалеко от границы. Во-вторых, он не должен был чувствовать себя в Египте настолько комфортно, что бы его нельзя было уговорить уйти на поиски лучшей доли. В-третьих, Моисей должен был достаточно хорошо знать обычаи, характер и нравы этих людей, а также неплохо ориентироваться в их истории. В-четвёртых, у самого Моисея должно было быть достаточное количество и друзей-единомышленников, и просто верных людей, потому что провернуть всё предприятие в одиночку было немыслимо.

Из всего этого почти с неизбежностью следует, что при фараонах «гнезда эхнатонова» Моисей был высокопоставленным сановником и даже, быть может, управляющим той приграничной провинцией в Северном Египте, где в течение нескольких столетий, ещё со времён нашествия гиксосов, селились приходившие с востока представители семитских племён. Жили они там настолько замкнуто и компактно, что египтяне называли их «прокажёнными». Память об этом сохранилась даже и тысячу лет спустя; так, Иосиф Флавий в сочинении «О древности еврейского народа», полемизируя с известными ему языческими авторами, пишет следующее (кн. 1, гл. 31):

Египтяне считают его [Моисея] человеком необыкновенным и божественным, а потому, желая видеть в нём своего соотечественника, они с невероятной дерзостью утверждают, что он был одним из гелиопольских жрецов, изгнанным вместе с остальными прокажёнными.

А в другом своём сочинении, «Иудейские древности», Иосиф Флавий рассказывает, например, о военных успехах Моисея, который-де успешно руководил египетскими войсками в дальнем походе против эфиопов. Итогом похода, помимо полной победы на поле брани, стала женитьба Моисея на эфиопской принцессе (кн. 2, гл. 10):

У эфиопского царя была дочь Фарбис… Она воспылала безумной страстью к Моисею. Так как это чувство всё более и более овладевало ею, она решилась послать к Моисею самых верных слуг своих для переговоров о браке… Тотчас же было приступлено к делу. Возблагодарив после покорения эфиопов Господа Бога, Моисей вступил в брак и повёл египетское войско обратно на родину.

Может, и жрец. Может, и сановник. Может, и то и другое, если Моисей, например, входил в близкое окружение последних фараонов XVIII династии и был знаком и с Эхнатоном, и с его матерью царицей Тейе, и с семьёй Эйе-Аи, последнего представителя XVIII династии, и с его дочерью Нефертити (кстати говоря, тогда уж он наверняка был знаком и с юным Тутанхамоном, и с генералом Хоремхебом, его будущим идейным врагом и искоренителем всего, что каким-либо образом было связано с Эхнатоном). Нетрудно предположить, что вращаясь в таком обществе, Моисей вполне мог стать, по выражению Зигмунда Фрейда, «убеждённым приверженцем новой религии, основные идеи которой сделал своими собственными». Весьма высокое положение при египетском дворе косвенно подтверждает и Библия: для Моисея встретиться и поговорить с самим Фараоном было, очевидно, гораздо проще, чем порою нам — с соседом по лестничной клетке…

И ещё один любопытный момент, о котором нам тоже честно сообщает Библия — пресловутое «косноязычие» Моисея, его первоначальное опасение, что будущие «сыны Израилевы» попросту не смогут разобрать, что именно он им говорит (Исх. 4:10). В дальнейшем, конечно, «косноязычие» у Моисея благополучно прошло — ясное дело, что человек он был талантливый и к языкам способный, но на первых порах при общении со своим «избранным народом» ему приходилось пользоваться услугами переводчика. Аарон назван в Библии братом Моисея. Не исключено, впрочем, что брат он Моисею не столько по крови, сколько по духу, — один из самых близких и доверенных его друзей и сподвижников.

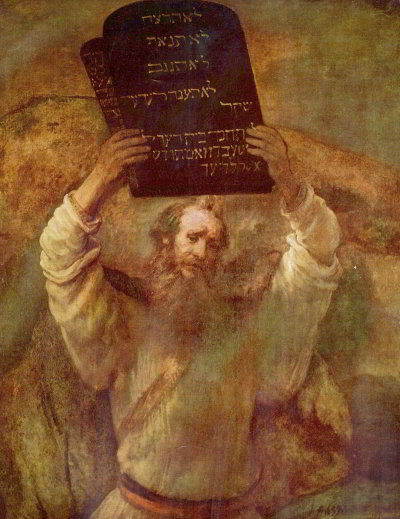

Моисей, разбивающий скрижали (Рембрандт, 1659)

Моисей, разбивающий скрижали (Рембрандт, 1659)Как известно из Библии, Аарон принадлежал к так называемым «левитам». О левитах особый разговор. Когда весь «избранный народ» восстал однажды против Моисея, когда все дружно решили отвергнуть его новую религию и вернуться к своему прежнему богу, «золотому тельцу» — языческому «богу отцов своих», когда восставшие расколотили в куски моисеевы скрижали с заповедями (разумеется, это вовсе не у Моисея поднялась рука на «полученные им от Господа» скрижали), когда провалилась попытка Аарона как-то обуздать восстание, возглавив его, — именно левиты, и только лишь левиты, откликнулись тогда на отчаянный призыв Моисея: «Кто Господень, — ко мне!». И именно левиты по приказу Моисея возложили тогда «каждый свой меч на бедро своё» и прошли по стану «от ворот до ворот и обратно», не щадя при этом «ни брата, ни друга, ни ближнего своего» и утопив, таким образом, восстание в крови (Исх. 32:26—28).

Да ведь и много чего можно ещё рассказать о положении и о роли левитов во время Исхода… Прав он в данном случае или нет, но Фрейд по поводу происхождения так называемых левитов и той роли, которая была предназначена им Моисеем, — Фрейд был категоричен (быть может, даже слишком):

[Моисей], конечно же, должен был взять с собой и свою свиту — ближайших приверженцев, писцов, домашних слуг. Вот кем первоначально были левиты… Левитами были те, кто последовал за Моисеем. Это заключение подтверждается тем, о чём я уже упоминал в своём предшествующем очерке — позднее египетские имена встречаются лишь у левитов…

Кстати, об именах. Согласно Библии, само имя «Моисей» — ивр. מֹשֶׁה, Моше — означает «взятый из воды», и оно было дано будущему пророку некоей дочерью фараона в память о чудесном спасении ею еврейского ребёнка: «И он был у неё вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его» (Исх. 2:10).

История о чудесном спасении ребёнка из воды настольно распространена во всей всемирной литературе, причём с незапамятных времён, что в нашем случае едва ли можно на неё опираться как на исторический факт. Да и потом — с какой это стати египетская принцесса нарекла бы своего приёмного сына еврейским словом?.. Пусть даже он и трижды еврей по происхождению?.. Скорее всего, весь этот эпизод является позднейшей литературной вставкой, призванной ещё раз подчеркнуть исконную принадлежность Моисея к «сынам Израилевым». Но даже при всём при этом, очевидно, нельзя было совсем уж отрицать тот факт, что он долгие годы был своим человеком при египетском дворе (ну да: чтобы потом сорок лет профессионально гонять по аравийской пустыне отары овец — ну да, как же без этого?).

В настоящее время почти нет сомнений в том, что имя «Моисей» (Moše, Moshe, Mωϋσῆς, Moses) имеет египетское происхождение. Соответствующее слово означает «дитя, ребёнок, сын», оно постоянно встречается во многих древнеегипетских именах в конструкции «сын такого-то»: упомянутый выше скульптор Тутмос (Тут-мос — «сын Тота»), Рамзес (Ра-м(о)сес, сын Ра), Яхмос, Камос и так далее.

Вполне вероятно, что Моисей первоначально также был каким-нибудь «-мосом» и что с течением времени от его имени, в силу грамматических или иных причин, осталось одно лишь окончание — Месу, Моше, Мозес, Моисей…

Маленький Моисей попирает корону фараона (рисунок Энрико Темпестини, 1846 год)

Маленький Моисей попирает корону фараона (рисунок Энрико Темпестини, 1846 год)

…Вот есть у гениальных людей какое-то своё, особое зрение, что отличает их от простых смертных, пусть даже и больших профессионалов. От их небрежных замечаний, пусть даже и брошенных вскользь, совершенно невозможно отмахнуться. Невозможно отмахнуться от размышлений Зигмунда Фрейда, который не был ведь никаким библеистом или египтологом, а был великим психиатром, психологом и психоаналитиком. Невозможно просто так отмахнуться и от размышлений Генриха Гейне, который был «всего лишь» великим поэтом. Снова смотрим его «Признания» (цит. соч., том 2, с. 355):

Боже, прости мне моё прегрешение, но мне порой казалось, что этот Моисеев Бог не более как лучезарное отражение самого Моисея, на которого Он так удивительно похож, как в гневе, так и в любви. Признать такое тождество Бога с Его пророком было бы большим грехом, было бы антропоморфизмом, — но сходство поразительно.

«Тождество Бога с Его пророком»… А ведь Гейне тут совершенно прав. Описываемые в Библии диалоги Моисея с Господом столь естественны, что оставляют впечатление вовсе не диалогов, а, скорее, внутренних сомнений, колебаний, разговора человека с самим собой.

Вот, к примеру, знаменитая сцена с Неопалимой Купиной (Исх. 3:2—22, 4:1—17): Моисею нужно пойти к Фараону с просьбой по-доброму отпустить «народ» из Египта. Вначале приведены подробности, к делу, в общем-то, не относящиеся и явно рассчитанные на то, чтобы поразить воображение читателей: горящий, но никак не сгорающий терновый куст, не ступай-де в обуви на землю святую, иду-де избавить «народ» от руки Египтян и тому подобное. А далее следует полный сомнений разговор Моисея с самим собой — его внутренний монолог, которому лишь придана форма диалога… В самом деле, придётся ведь «перейти Рубикон» и полностью раскрыть перед Фараоном свои честолюбивые планы, а гарантий успеха всего задуманного им предприятия никаких ведь нет… Может, остановиться, пока не поздно?..

Но нет, все великие дела начинаются с первого шага. Непременно нужно пойти к Фараону, а потом уж думать, как вывести народ из Египта… Да, но пустят ли меня теперь во дворец?.. Ну, даже если и пустят… а что я потом скажу народу?.. Скажу, что меня послал к ним Господь, который и есть их настоящий бог — как, бишь, его там?..

А они, конечно, не поверят и для начала спросят, как его имя — что ответить?..

Скажу им, что его имя и произнести нельзя, но что он есть всюду и всегда был с ними. Скажу, что их отцы хорошо всё это знали. Сошлюсь на Авраама — по крайней мере, некоторые из них должны помнить, что был такой… Самое главное — убедить их вожаков. Пообещаю им богатые земли и молочные реки с кисельными берегами: уж это их точно проймёт…

Ну, допустим… А Фараон?.. Я-то его хорошо знаю, этот ни за что не отпустит… я бы на его месте уж точно не отпустил… Что же ему сказать-то?.. Скажу, что обычай такой, у народа… что и всего-то на три дня… так, жертву принести… одна нога здесь, а другая там…

Нет, Фараон… знаю же его, и все мысли его знаю… нет, такому пока по лбу не дашь — ни за что не отпустит… Что ж… он тоже меня хорошо знает… пусть он сейчас и на коне, но ведь и я тоже кое-что могу… надо как-то ему напомнить это…

Нет, но если всё же те не поверят?.. Это ж конец…

Ну, почему же конец?.. Не хотелось бы, но придётся тогда немного их попугать, показать им пару-тройку «чудес» — зря, что ль, обучен?.. Когда-то у меня неплохо ведь получалось… с жезлом, там… с кровью… в общем, тряхну стариной, если понадобится. Да всё будет нормально…

Ой… а как же я говорить-то с ними буду?.. Они же ни бельмеса меня не поймут!.. Может, другого кого послать, кто худо-бедно разбирается в их языке?.. Аарона, например?.. Нет, нельзя Аарона. При чём тут язык?.. Язык дело десятое. Но вообще, с Аароном, — это мысль! Возьму его с собой: вот он и будет меня переводить, а заодно и сам увидит, как нужно с такими людьми обращаться!.. Да нет, всё будет нормально, я уверен!.. Да иначе и быть не может. Всё у меня получится, всё будет хорошо!..

Гейне совершенно прав, говоря о тождественности Моисея и его бога. И тут даже не имеет значения, говорил ли Моисей со своим богом на самом деле или не говорил — всё, что мы знаем о «боге Моисея» во время Исхода, известно нам исключительно со слов самого Моисея.

«Ты будешь ему вместо Бога» — именно так ведь и написано в Библии (Исх. 4:16). Если это и оговорка, то, как говорится, «по Фрейду». Привнеся эхнатоновский монотеизм в стародавние племенные верования, Моисей создал совершенно новую, свою религию — великую и величественную, в которую люди поверили, которую они пронесли через тысячелетия и которая, в сущности, смогла изменить мир.

Там, на горе, — это ведь вовсе не Господь. Это Моисей (художник Жан-Леон Жером, конец XIX века)

Там, на горе, — это ведь вовсе не Господь. Это Моисей (художник Жан-Леон Жером, конец XIX века)

Конечно, «бог Моисея» создавался не сразу, а на протяжении веков и далеко не одним лишь Моисеем. Но он сделал самый первый и самый важный шаг, он заложил фундамент, и до конца его дней роль Моисея была исключительной — как в постижении своей новой религии вместе с избранным им народом, так и в обычной жизни тех людей, за которых он нёс теперь ответственность.

Неизбежная тождественность Моисея и его Господа, хотели того авторы Библии или нет, даёт нам возможность, словно в магическом зеркале, увидеть за монументальным пророком Моисеем живого человека по имени Моисей — со всеми его достоинствами, слабостями и недостатками. Он умён, этот человек, его нельзя подкупить или согнуть, он отходчив и незлопамятен — но он же ведь и занудлив в своём педантизме, импульсивен, иногда взбалмошен, порою и жесток, он легко впадает в гнев, и в гневе своём, пусть и недолгом, он способен потерять голову и стать, пожалуй, даже страшным…

В чём в чём, а уж в этом-то вопросе мнению Фрейда вполне можно доверять:

Само библейское повествование приписывает Моисею некоторые черты, в которые вполне можно поверить. Оно описывает его как вспыльчивого, легко впадающего в гнев…

Так как черта такого типа не может служить его прославлению, то она, вероятно, может соответствовать исторической истине. Нельзя исключать и той вероятности, что некоторые черты характера, которые евреи включали в раннее описание Бога — представляя его завистливым, жестоким и беспощадным, — по своей сущности могли быть взяты из воспоминаний о Моисее; так как на самом деле из Египта их вывел не невидимый Бог, а реальный человек Моисей.

Выйдя из Египта, будущие «сыны Израилевы» словно бы отдали свою судьбу в руки Моисея. Но ведь и он, доверившись избранному им «народу», стал предельно зависеть от него, от его успехов и неудач. «Реальный человек Моисей» поставил на карту всего себя, и проигрыш для него был равносилен смерти.

Что-что, а уж почивать на лаврах «сыны Израилевы» ему не давали. Всё через силу, всё на нервах, только и успевай затыкать очередные дыры — вот таким, вероятно, был для Моисея Исход. Постижение новой религии давалось его «народу» крайне нелегко (Исх. 16:2—3, 17:3—4):

И возроптало всё общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом…

И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? ещё немного, и побьют меня камнями…

Он им про высокие идеи, а они ему про колбасу… Да ладно бы «народ», но ведь и свои, близкие ему люди, его «левиты», которые знали о нём всё, знали всю его прежнюю жизнь, — так ведь и они далеко не всегда понимали его и были для Моисея крепкой опорой. Кое-кому из них, вероятно, казалось, что Моисею не следовало бы слишком «отрываться от коллектива» и уравнивать «старых товарищей» с этими его бездуховными и необразованными людьми, что они всё знают не хуже его и что у него нет монополии представлять их общего Господа.

Библия сохранила эпизод, когда Мариам, будущая пророчица и такая же «сестра» Моисея, как Аарон, будущий первосвященник, был ему «братом», открыто высказала Моисею все свои претензии по этому поводу, прозрачно намекнув, что уж она-то знает о его прежней жизни такие вещи, о которых простому «народу» знать вовсе даже не обязательно (Чис. 12:1—3):

И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, — ибо он взял [за себя] Ефиоплянку, — и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал [сие] Господь.

Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле.

Согласно Библии, именно Мариам помогла дочери фараона «взять из воды» младенца, которого сама египетская принцесса нарекла потом Моисеем. Но на этот раз, очевидно, Мариам в запальчивости перешла все границы дозволенного. «Вспыльчивый» Господь (ну, а кто ж ешё?) хотел было немедленно покарать истеричку, но, немного поостыв и посоветовавшись с «кротчайшим из всех людей на земле», решил на первый раз ограничиться недельным арестом — своих людей, надёжных и преданных, у Моисея было всё-таки маловато, и разбрасываться ими из-за пустяков ему было как-то не с руки…

Комплекс Наби Муса близ Иерихона. Мусульмане уверены, что могила «пророка Мусы» находится здесь

Комплекс Наби Муса близ Иерихона. Мусульмане уверены, что могила «пророка Мусы» находится здесь

…Когда-то, давным-давно, уводя «избранный народ» из Египта, Моисей (или сам Господь? теперь уже и не разберёшь) торжественно провозгласил, что не какие-то там их внуки-правнуки, а уже и нынешнее поколение будущих «сынов Израилевых» непременно будет жить при коммунизме в Земле обетованной, где «где течёт молоко и мёд», — собственно говоря, а какие иные аргументы могли бы дойти тогда до их разумения?..

И вот пришла ему пора подводить итоги многолетних скитаний. Кое-что сделать удалось, но очень многое из некогда задуманного им — не получилось, оказалось выше его сил. Порою, видимо, Моисей, в отчаянии своём, был близок к тому, чтобы признать своё поражение и всё начать с начала — быть может, даже бросить всё и найти для своего лучезарного Бога какой-нибудь другой народ. И вот он обращается к «сынам Израилевым», на которых он возлагал столько-то надежд, — обращается к ним с горькими словами, словами обиды и упрёка (Втор. 9:1, 6—7, 13—14, 24):

Слушай, Израиль: …Не за праведность твою Господь, Бог твой, даёт тебе овладеть сею доброю землёю, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как вышел ты из земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу.

…И сказал мне Господь: вижу Я народ сей, вот он народ жестоковыйный; не удерживай Меня, и Я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, [который будет] сильнее и многочисленнее их.

…Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас.

«Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас»… «Ещё немного, и побьют меня камнями»… «И пало в тот день из народа около трёх тысяч человек»…

«Кто Господень, — ко мне!..»

Согласно Библии, Моисей умер своей смертью. Где его могила, или где она была, или почему её не было уже тогда, или почему её забыли, да и был ли он вообще достойно похоронен — о том Библия умалчивает, без объяснения причин (Второзак. 34:6):

…И никто не знает [места] погребения его даже до сего дня.

(Мусульмане, которые тоже чтут Моисея как одного из величайших своих пророков — «того, с кем говорил Аллах», — они считают, что им известно место захоронения «пророка Мусы», да пребудет с ним мир, и они поклоняются его гробнице. Но то мусульмане.)

Библейского Моисея мог бы убить разве что его Господь. Однако убив Моисея, библейский Господь совершил бы самоубийство.

В Библии Моисея мог бы убить только лишь Господь. Но не было тогда ещё Библии. И очень даже вероятно, что Моисея именно убили — убили те самые люди, ради которых он отрёкся от всего, что было ему когда-то дорого: от семьи, он родины, от высокого положения при дворе. И даже от единого и единственного египетского бога он ведь отрёкся, переплавив его в своего «единого и единственного» — и всё это ради «народа», некогда избранного им, чтобы сделать из него народ «избранный»…

И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся… Я дал тебе увидеть её глазами твоими, но в неё ты не войдёшь… (Второзак. 34:4)

Восторжествовать общее их дело могло лишь тогда, когда проклятое тождество человека и его Бога уйдёт навсегда. Каждый из них не давал другому быть тем, кем он должен был быть.

Чтобы бессмертный Бог стал бессмертным, человек в нём должен был умереть. И он умер.

И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. (Второзак. 34:10—12)

Исход Моисея продолжили и довели до конца другие люди, тоже и талантливые, и отважные. Но лишь в одном они превосходили Моисея — в том, что Господь не хотел уже знать их «лицем к лицу»…

Пророк и Фараон

Конечно, эти два человека были знакомы. И не просто знакомы — они наверняка хорошо знали друг друга, потому что оба они были людьми знатными и примерно одного круга. Быть может, Моисей был несколько старше; скорее всего, он входил в число приближённых ещё при Эхнатоне, тогда как стремительное восхождение Хоремхеба к вершинам власти по-настоящему началось, видимо, чуточку позже, при юном Тутанхамоне, когда проявились первые признаки отхода от эхнатоновской религии.

Своё имя Хоремхеб получил в честь Хора, или Гора, — одного из популярных «традиционных» богов Древнего Египта. Не сохранилось никаких явных сведений о том, кем были его родители и откуда он, собственно, родом. Во всяком случае, к царствующей тогда династии Хоремхеб никакого отношения уж точно не имел. При фараоне Эхнатоне он медленно и верно продвигался по служебной чиновничьей лестнице, ничем особым в общей массе царедворцев не выделяясь.

Когда Эхнатон, который стал фараоном под именем Аменхотеп IV, на своём примере ввёл среди египетской элиты моду заменять прежние их имена другими, прославляющими единственного бога — Атона, Хоремхеб, разумеется, вынужден был этой моде последовать и тоже сменил имя. Но, в отличие от Моисея, Хоремхеб никогда не был искренним приверженцем эхнатоновской религии, хотя, как мы прекрасно понимаем, до поры до времени ему приходилось тщательно это скрывать.

Молодой Хоремхеб, ещё не очень родовитый сановник

Молодой Хоремхеб, ещё не очень родовитый сановникС точки зрения убеждённого государственника — а им Хоремхеб, несомненно, и был — конец XVIII династии являл собой картину медленной, но неуклонной деградации. Новая религия, пусть и намного опередившая своё время, никак не приживалась в народе, считавшем её, вероятно, непонятной, заумной и слишком оторванной от нелёгких повседневных забот. Фараон-романтик Эхнатон пребывал в каком-то своём, духовном мире и мало интересовался государственным управлением. На страну надвигалась разруха, влияние Египта среди его соседей стремительно падало, в обществе царил непримиримый раскол.

После смерти Эхнатона политическая элита Египта — неформально, конечно, однако вполне явственно — разделилась на две «партии». Одну из них, которую условно можно назвать «партией сохранения династии», возглавлял очень уже немолодой Аи-Эйе, отец Нефертити, входивший, как говорится, в Семью. Во главе другой — условно выражаясь, «партии спасения Отечества» — встал не слишком знатный генерал Хоремхеб, сумевший, однако, при поддержке египетских «игрою счастия обиженных родов», выдвинуться в ближайшее окружение юного фараона Тутанхамона — по сути, именно Тутанхамон и был фактическим — то есть, царствовавшим более или менее продолжительное время — преемником Эхнатона.

При Тутанхамоне, который в силу своего возраста едва ли мог проводить какую-то собственную политику, между обеими «партиями» установилось непродолжительное хрупкое равновесие: Аи хоть и являлся кем-то вроде премьер-министра, но зато военачальник Хоремхеб ведал вопросами обороны; придворная камарилья хоть и покинула город Ахетатон, детище Эхнатона, но далеко не сразу, да и в Фивы, прежнюю столицу XVIII династии, двор в итоге всё же не вернулся; молоденький фараон хоть и изменил слегка своё имя, убрав из него упоминание об отцовском боге Атоне (был «Тутанхатон», стал «Тутанхамон»), но никаким репрессиям сторонники «единственного Атона» всё же не подвергались.

Во всей этой половинчатости и неразберихе человек по имени Моисей, скорее всего, впервые ощутил некоторую растерянность: с Хоремхебом и стоящими за ним «обиженными родами», которые приходили в себя после нанесённых им Эхнатоном ударов и жаждали реванша, ему было явно не по пути, но и вопросы сохранения династии тоже волновали его в последнюю очередь. Никто, кроме Моисея, не понимал, что спасать нужно было не Отечество и не династию — какая мелочь! ведь спасать нужно было великую Идею, от которой захватывало дух. Вероятно, именно тогда Моисей осознал, что «Египет ничего больше не мог ему предложить — он потерял свою страну». Вероятно, именно тогда в его голове впервые появилась мысль «найти новый народ, которому он представит для служения религию, которой пренебрёг Египет». Вероятно, именно тогда он и начал готовиться к своему великому Исходу…

События резко ускорились после скоропостижной и неожиданной смерти Тутанхамона (считается, что причиной его смерти была малярия). Его вдова, в отчаянной попытке хоть как-то спасти династию, ещё до похорон своего покойного мужа обратилась — разумеется, при поддержке «премьер-министра» Аи — к правителю империи хеттов Суппилулиуме I с беспрецедентной и унизительной просьбой: «Тот, кто был моим мужем, умер, и у меня нет сыновей… Дай мне одного из твоих сыновей, и он будет моим мужем и правителем Египта». Ошарашенный Суппилулиума долго не мог поверить, что это не хитрая провокация египтян, а когда поверил и отправил в Египет одного из своих сыновей, то было уже поздно: по пути хеттский царевич был перехвачен людьми Хоремхеба и убит, что едва не привело к войне.

Примерно так он и выглядел, фараон Хоремхеб

Примерно так он и выглядел, фараон ХоремхебПока Хоремхеб был занят военной угрозой на восточных границах Египта, Семья «бросила в бой» свой последний резерв: фараоном пришлось стать уже немолодому Аи — да просто выбирать Семье всё равно было уже не из кого.

Государственнику Хоремхебу пришлось тогда смириться: что там ни говори, но престарелый Аи был более или менее легитимным представителем династии. Ждать своего часа, впрочем, оставалось ему недолго, и Хоремхеб прекрасно это понимал.

Понимал это, конечно, и Моисей. И если ранее, при жизни Тутанхамона, его Исход был, скорее, одной из многих теоретических возможностей, то теперь он стал, к сожалению, неизбежен. Прийти к окончательному решению навсегда покинуть свою страну было для Моисея, наверное, делом очень и очень трудным. И ведь ему предстояло не просто покинуть, но и найти, и увлечь за собой, и суметь вывести из страны множество людей, в сердцах которых только и можно было сохранить Идею…

Четыре года спустя, после вполне ожидаемой всеми смерти фараона Аи, XVIII династия, правившая Египтом на протяжении столетий, прекратила своё существование. Никаких препятствий к тому, чтобы новым фараоном стал генерал Хоремхеб, более не оставалось. Наступила пора вернуть стране прежнюю религию, прежние порядки и, соответственно, прежнее благополучие.

Масштабы Реставрации, проведённой фараоном Хоремхебом, поистине поражают воображение. Ни о какой терпимости к эхнатоновской религии не могло быть и речи. Более того, Эхнатон был официально объявлен «врагом», а само имя его навсегда должно было быть вычеркнуто отовсюду, стёрто везде, где оно упоминалось. Эхнатон и его преемники, включая Тутанхамона и Аи, были попросту выброшены из истории: правление фараона Хоремхеба, согласно введённой им хронологии, начиналось сразу же после Аменхотепа III (о том, что тот являлся отцом Аменхотепа IV — Эхнатона, никто уж и не вспоминал)…

И радовался солнечный бог Ра, взирая, что возобновилось то, что было разрушено в предыдущее время. Он <Хоремхеб> посещал города богов, лежавшие в развалинах в этой стране, и велел их восстановить в таком виде, как они были от начала всех вещей. Он позаботился об их ежедневных жертвенных празднествах и о всей храмовой посуде, сделанной из золота и серебра. Он снабдил их храмы святыми людьми <то есть, жрецами>, и певцами, и лучшей охраной, он подарил им пахотной земли и скота и снабдил их всякой утварью, нужной им.

Захоронение фараона Аи, предшественника Хоремхеба, было разорено. Город Ахетатон, блестящая столица Эхнатона, был окончательно разрушен. Всё, что хоть как-то напоминало о «единственном и едином» Атоне, было уничтожено. Эхнатоновской религии предназначено было исчезнуть без следа…

Есть ли какие-то сомнения в том, что сторонникам новой религии — нет, не приспособленцам, а тем, кто искренне поверил в «единого Сущего» — угрожала в подобных условиях смертельная опасность?.. Иногда говорят, что Хоремхеб-де был противником репрессий по отношению к тем людям, на которых опирался Эхнатон, и ссылаются при этом на так называемый «эдикт Хоремхеба», где он обещает сурово наказывать за акты беззакония и произвола. Но ведь само появление этого указа говорит о невиданном размахе репрессий. (Вот теперь какой век?.. 21-й?.. Где-нибудь в веке 51-ом, откопав статью Сталина «Головокружение от успехов», будущие археологи наверняка сделают из неё вывод, что Сталин был решительным противником ускоренной коллективизации и связанных с нею насилий и что, пожалуй, он и вообще был «кротчайшим из всех людей на земле».)

Сколько времени продлилось пребывание Хоремхеба на египетском троне, историки спорят до сих пор: уж очень противоречивыми артефактами они располагают. Собственных детей, которые могли бы ему наследовать, Хоремхеб, несмотря на все его усилия в этом направлении, так и не оставил (поневоле тут вспомнишь о «первенце фараона», которого «поразил Господь»).

Существует две гробницы Хоремхеба. Одна была уготована ему в качестве обычного чиновника, хотя и высокого ранга. А другая гробница предназначалась ему уже как фараону. Но ни в одной гробнице его мумии нет, и где она, да и была ли она вообще — неизвестно.

Непонятно, как и при каких обстоятельствах Хоремхеба настигла смерть. Ясно лишь, что смерть эта захватила врасплох буквально всех: никто, включая и самого Хоремхеба, не мог даже и предполагать её и совершенно к ней не готовился. А ясно это потому, что не то что к моменту смерти фараона, но даже и ко времени его предполагаемых похорон (пару месяцев спустя) оформление его гробницы так и не смогли завершить: изображения на стенах погребальной камеры напоминают не художественные росписи, а, скорее, какие-нибудь граффити. Это очень и очень странно: словно бы все понимали, что особенно стараться и торопиться было им, в сущности, незачем…

Быть может, это всё происки мстительных преемников несчастного Хоремхеба, решивших за что-то с ним поквитаться и поступить с ним так же, как он поступил со своим предшественником Аи, последним фараоном XVIII династии?.. Отнюдь. Правда, обстоятельства того, каким образом «заведующий всеми конями Египта», который известен ныне под именем Рамсеса I, стал после Хоремхеба фараоном, — обстоятельства эти туманны и непонятны. Однако и сам Рамсес I, и все его потомки, которые в качестве славной XIX династии совершенно легально правили Египтом ещё примерно сотню лет, относились к Хоремхебу с подчёркнутым уважением и называли его своим истинно законным предшественником.

Рамсесу I наследовал его сын Сети I, тому же наследовал его сын Рамсес II, тому наследовал его сын Мернептах, тому наследовал тоже его сын, Сети II, и так далее. Все эти фараоны XIX династии хорошо известны и изучены. Ко времени фараона Мернептаха относится надпись на гранитной стеле, которая является самым ранним — среди всех известных египетских документов — упоминанием Израиля. Описывая подавление восстания в палестинских землях, Мернептах перечисляет свои военные успехи:

Уведён был Ашкелон, схвачен был Газру, Иеноам сотворён несуществующим.

Израиль пуст, нет его семени.

Конечно, речь здесь идёт не о государстве Израиль, которого тогда ещё не было, а о народе, который Моисей в своё время вывел из Египта и который примерно через 80—85 лет после загадочной смерти фараона Хоремхеба был уже, очевидно, известен египтянам под этим именем…

Пророк и Фараон. Один хотел во что бы то ни стало сохранить ослепительную Идею единобожия и сотворить «избранный народ», достойный её. Другой хотел сохранить религию предков и создать свою собственную династию. Обоим это удалось лишь частично: они умерли, так и не достигнув всех своих целей. Новый народ, как и новую династию, создали те, кто за ними следовал. Для народа это стало только лишь его началом, а для династии — пиком всей эпохи фараонов и предвестием её конца…

«Адонай наш Бог, Адонай один!..»

Символ веры… Символом веры в любой религии является то, на чём эта религия зиждется, что в ней нужно считать самым-самым главным, сокровенным, — то, без чего её попросту нет.

Символом веры в иудаизме признаётся древний библейский текст, ставший ныне молитвой:

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём (Втор. 6:4—6).

Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им; и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесёт произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь даёт вам (Втор. 11:16—17).

Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш (Чис. 15:41).

Эта молитва известна всем верующим под названием «Шема», или «Шма». Вот что о ней написано в «Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона»:

Шема — первое слово стиха и главы, содержащей исповедание еврейской веры, т. к. в первом стихе Второз., 6, 4 провозглашается главный догмат иудаизма — единобожие (ср. Берах., 13б)… Первый стих — «Слушай, Израиль: Господь наш Бог — Бог единый» — всегда считался формулой еврейского единобожия… Ш. с древнейших времён читается дважды в день; по словам Иосифа Флавия (Древн., IV, 8), ещё Моисей постановил двукратное чтение Ш., считавшееся божественным постановлением…

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть!» — «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад!». Адонай?.. Адонай… Что означает это слово, дважды повторённое в первой же строчке?..

Адонай (Евр.) То же, что Адонис. Обычно переводится, как «Владыка». Астрономически — Солнце. (Блаватская Е. П. Теософский словарь).

Адонай, אדני. — Имя Адонай встречается в Библии как самостоятельное имя Бога… Первоначально имя Адонай, вероятно, звучало, как Адони — «мой господин», или Адонай — «мои владыки»… Простая форма Адон, אדון, в соединении с членом определительным или без него, также встречается как божественное имя. (Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона, ст. Имена Божии).

Будучи первоначально обозначением Бога, слово А. явилось заместителем имени Ягве, когда последнее было признано слишком священным для обычного употребления… Ягве как Бог Израиля может быть рассматриваем как божество племенное; Адонай же является Богом не одного только народа: Он — Бог всего мира, абсолютно Единый. (Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона, ст. Адонай).

Адон, אדון, Адонай — то, что всюду переводится словом Господь… «Астрономически — Солнце»…

Адон-Атон, Атон-Адон… Интересно, когда и в связи с чем вошло это слово в язык древних евреев?..

«Адонай же является Богом не одного только народа: Он — Бог всего мира, абсолютно Единый»…

И есть ещё что-то очень важное, о чём непременно надо упомянуть. Книга Исхода, гл. 3 (13—14):

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-הָאֱלֹהִים הִנֵּה אָנֹכִי בָא אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתִּי לָהֶם אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם וְאָמְרוּ-לִי מַה-שְּׁמוֹ מָה אֹמַר אֲלֵהֶם

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם

И сказал Моше Богу: вот, я приду к сынам Йисраэлевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». А скажут мне они: «как Его имя?» Что сказать мне им? И сказал Бог к Моше: есмь тот, кто есмь. И сказал: так скажи сынам Йисраэлевым: Есмь послал меня к вам.

«Я есмь тот, кто есмь»… По поводу этой известной, крылатой фразы Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона пишет следующее (ст. Имена Божии):

Выражение אהיה אשר אהיה <Я есмь то что я есмь> вероятнее всего означало «Тот, Который жив», так как абстрактная концепция чистого бытия Божия в древности была ещё чужда евр. сознанию… Бог израильский есть Бог живущий, в отличие от ложных и мёртвых богов языческих, и Он есть источник и творец жизни… Эта идея о Боге живом была столь близка душе древнего еврея, что она вошла, как составная часть, в клятвенную формулу — חי יהוה, «как жив Господь»…

Да. А ведь мы это уже видели. «Бог живущий», да. Только там был другой Бог. Давным-давно, когда и не было ещё никаких «сынов Израилевых», человек по имени Эхнатон, в полном восторге, воспевал своего Бога: «Ты един, ты светишь среди своих созданий, как Живущий Атон, сияющий, удаляющийся, возвращающийся!»…

Адон-Атон, Атон-Адон… «Слушай, о Израиль! Адонай наш Бог, Адонай один!..» (скачать):

| … Создал ты небо далёкое, чтобы восходить на нём, чтобы смотреть на всё созданное тобой. Ты един, ты светишь среди своих созданий, как Живущий Атон, сияющий, удаляющийся, возвращающийся. Ты создаёшь миллионы проявлений себя одного в городах и селениях, на полях, дорогах и реке… |

«Die aus dem Nil-Thal mitgeschleppte Plage, // Der altägyptisch ungesunde Glauben»…

Валентин Антонов, август-сентябрь 2016 года