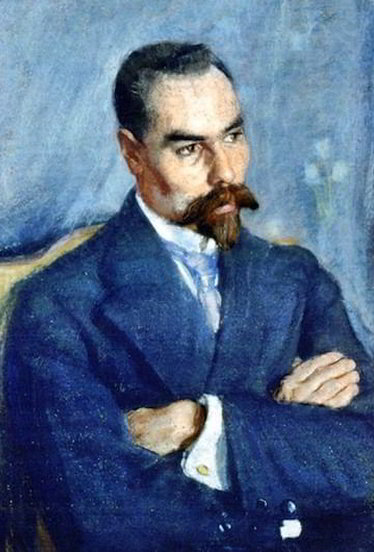

Валерий Брюсов.

Портрет работы С. В. Малютина (1913) | Мир электрона Быть может, эти электроны — Миры, где пять материков, Искусства, знанья, войны, троны И память сорока веков! Ещё, быть может, каждый атом — Вселенная, где сто планет; Там — всё, что здесь, в объёме сжатом, Но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но всё та же Их бесконечность, как и здесь; Там скорбь и страсть, как здесь, и даже Там та же мировая спесь. Их мудрецы, свой мир бескрайный Поставив центром бытия, Спешат проникнуть в искры тайны И умствуют, как ныне я; А в миг, когда из разрушенья Творятся токи новых сил, Кричат, в мечтах самовнушенья, Что бог свой светоч загасил! |

Это стихотворение написал человек, в котором в полной мере совместились гениальность и беспринципность, барство и угодничество, дар пророка и безнравственность. Он учил жить — и он же приносил смерть. Евгений Евтушенко:

… Так же, как и Бальмонт, был одним из самых знаменитых поэтов своего времени. Прославлен как эрудит. Считался законодателем литературных мод, главой символистской школы. После революции вступил в партию… Брюсов принадлежал к тем российским интеллигентам, кто сам накликал на свою голову наступающее варварство… Недостатки поэзии Брюсова — книжность, мелодекламационность. Неоспоримое достоинство — высокий поэтический профессионализм…

Сейчас, однако, я хочу рассказать вовсе не о Брюсове. Революция непостижимым образом вызвала к жизни целую плеяду гениальных людей и просто талантов, и не только среди поэтов. Но, вызвав их к жизни, её же кровавое колесо прокатилось и по их судьбам, и по их душам. Кто-то сломался, кто-то — нет. Мне в юности посчастливилось довольно близко наблюдать многих из тех незаурядных людей, кого теперь, вероятно, можно причислить к той самой породе «титанов», кто стоял у истоков отечественной физики и непосредственно создавал военную мощь страны.

Они были разные, эти люди, но в чём-то и похожие. Блестяще и разносторонне образованные, обладающие стремительным умом и великолепной памятью, они в любой компании оказывались в центре внимания. Каково было, например, нам, совсем юным, слышать, разинув рты, полушутливые слова Д. Д. Иваненко, что он «давно стоит в очереди за Нобелевской премией»! А ведь и правда: в любом учебнике было написано, что Д. Д. Иваненко совместно с Вернером Гейзенбергом предложил в 1932 году протон-нейтронную модель атомного ядра.

Но ощущение того, что что-то тут не так, всё же оставалось. Была у меня одна старая фотография, конца 20-х годов. Групповая фотография: какой-то семинар или совещание. Вместе сидят Виктор Амбарцумян (впоследствии выдающийся астрофизик, академик), Лев Ландау, Георгий Гамов, Дмитрий Иваненко…

Но ощущение того, что что-то тут не так, всё же оставалось. Была у меня одна старая фотография, конца 20-х годов. Групповая фотография: какой-то семинар или совещание. Вместе сидят Виктор Амбарцумян (впоследствии выдающийся астрофизик, академик), Лев Ландау, Георгий Гамов, Дмитрий Иваненко…

Молоденькие, мальчишки совсем…

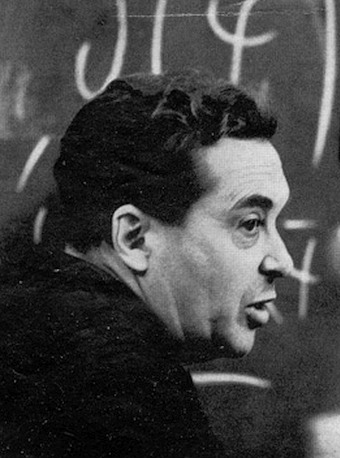

В 1928 году была в Ленинграде такая неразлучная троица — Гамов, Ландау и Иваненко. Именно Иваненко (слева на фотографии) дал Ландау известное потом прозвище «Дау», получив от него взамен — «Димус».

И непонятно было, как же так получилось, что Гамов вскоре сбежал из России, потом обосновался в США, подружился с Эдвардом Теллером и работал вместе с ним над американской водородной бомбой.

И непонятно было, как же это так получилось, что бывшие неразлучные друзья — Ландау и Иваненко — стали потом заклятыми врагами. И уж совсем загадкой для нас было, почему это Иваненко, нормально откликаясь на «Дмитрий Дмитриевич», никогда не подписывал свои статьи «Д. Д. Иваненко», но исключительно — «Д. Иваненко». Так и стояло всюду: «Д. Иваненко, С. С. Сидоров».

Во всём этом была для нас какая-то тайна.

(Иваненко, кстати, формально был руководителем моей дипломной работы, пока я, примерно за месяц до защиты, не написал заявления с просьбой сменить мне научного руководителя. Получился скандал. На меня обрушилось, как это ни странно тогда казалось, всё партийное руководство. Помню ночное совещание в кабинете Иваненко, результаты которого мой тогдашний приятель выразил кратко: «Твои шансы остаться в аспирантуре не просто нулевые. Они отрицательные». В итоге — свою дипломную работу мне пришлось защищать перед коллективом соседней кафедры. Но это уже совсем другая история. Хотя… Как посмотреть.)

Д. Д. Иваненко вспоминают теперь очень неодинаково. Желающие могут почитать посвящённые ему страницы, которые были написаны его сотрудниками и соратниками: «Сайт о великом физике XX века Дмитрии Дмитриевиче Иваненко». Есть и альтернативные публикации, которые лично мне кажутся несколько более точными. Позвольте повторить то, что сказал Евтушенко о Брюсове:

… был одним из самых знаменитых поэтов своего времени. Прославлен как эрудит. Считался законодателем литературных мод, главой символистской школы. После революции вступил в партию… Брюсов принадлежал к тем российским интеллигентам, кто сам накликал на свою голову наступающее варварство… Недостатки поэзии Брюсова — книжность, мелодекламационность. Неоспоримое достоинство — высокий поэтический профессионализм…

Высокий профессионализм и деформированная временем нравственность. Видимо, бывает и так.

Физика была не просто их профессией — она была их жизнью. Профессиональные конфликты они часто воспринимали как личностные. А уж за словом в карман они и вовсе не лезли и «обидчиков» били наотмашь. Память любезно подсовывает эпизоды, словно моментальные фотографии. Вот, например, после бурного обсуждения чьей-то диссертации, после замечания К. П. Станюковича, сказанного им тихим невинным голосом: «По-видимому, кварков не существует…», — Иваненко, пробираясь к выходу, возбужденно и громко говорит кому-то: «Конечно, спятил!..». А вот уже и сам Станюк делится с нами своими проблемами: «Вы знаете, я вчера был на Палашёвском рынке: грузины продают помидоры по три рубля. Но, честное слово, там народ честнее, чем в Академии наук!»

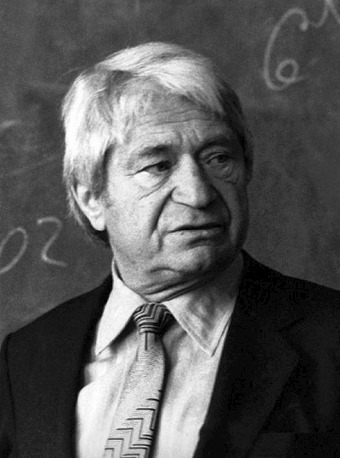

Или вот вечерняя прогулка в Цахкадзоре, на конференции: чуть впереди идёт Яков Борисович Зельдович и со смехом рассказывает своим спутникам о том, почему, по его мнению, Исаак Халатников (впоследствии тоже академик) так любит держать руки в карманах брюк…

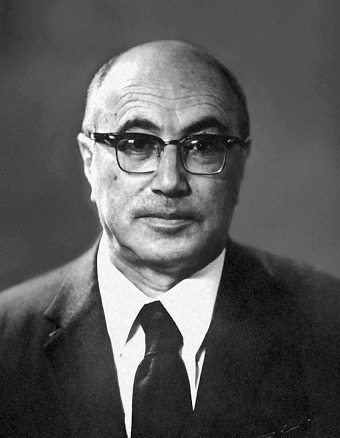

Стоит ли удивляться тому, что, когда мне ткнули пальцем в эту статью, я не особенно и удивился. Так, улыбнулся, и всё. Статья, о которой я говорю, была опубликована во вполне солидном журнале «Успехи физических наук» и называлась тоже вполне солидно: «Электронная структура сверхтяжёлых атомов», авторы — Я. Б. Зельдович (на фотографии справа) и В. С. Попов. Большая и серьёзная статья, много глав, а в конце вводной главы — неожиданное «лирическое отступление»:

Стоит ли удивляться тому, что, когда мне ткнули пальцем в эту статью, я не особенно и удивился. Так, улыбнулся, и всё. Статья, о которой я говорю, была опубликована во вполне солидном журнале «Успехи физических наук» и называлась тоже вполне солидно: «Электронная структура сверхтяжёлых атомов», авторы — Я. Б. Зельдович (на фотографии справа) и В. С. Попов. Большая и серьёзная статья, много глав, а в конце вводной главы — неожиданное «лирическое отступление»:

… Любопытно, что правильный ответ на вопрос о теории строения материи дан полвека назад русскими поэтами. В последние годы стало модным противопоставление физиков и лириков. Налицо утрата глубокой сопричастности художника к научному прогрессу. Между тем, когда-то, в 20-е годы, теория относительности и строение атома глубоко волновали воображение всех мыслящих людей. Валерий Брюсов в чеканных стихах рисовал планетарную систему атома, предвосхищая некоторые современные идеи о структуре частиц.

Здесь следует отсылка к стихотворению Брюсова «Мир электрона», с которого я начал эту заметку. Пока что всё выглядит в высшей степени изящно и, в общем-то, вполне ожидаемо. И продолжение тоже смотрится вполне невинно:

Но ещё примечательнее ощущение тесной связи между теорией микромира (поэт-словотворец называет эту теорию «атомосклад») и космосом, выраженное в двустишии Велемира Хлебникова:

Могучий и громадный, далёк астральный лад. Ты ищешь объясненья — познай атомосклад.

«Двустишие Велемира Хлебникова» прокомментировано в самом конце страницы следующим образом: «Разыскания Я. Б. Зельдовича».

Разумеется. Кто бы сомневался в том, что это именно академик Я. Б. Зельдович мог себе позволить в статье по квантовой физике сделать небольшой экскурс в русскую поэзию начала века. Повторяю, это всё столь же ожидаемо, сколь и изящно. Ну, и что?

Конечно, сам бы я никогда не догадался, что приведённое в журнале «Успехи физических наук» двустишие Хлебникова, «разысканное» Я. Б. Зельдовичем, — это акростих. Судите сами:

Могучий И Громадный, Далёк Астральный Лад. Ты Ищешь Объясненья — Познай Атомосклад.

МИГДАЛ, который складывается из первых букв первой строки, — это, несомненно, академик Аркадий Мигдал (слева на фотографии).

МИГДАЛ, который складывается из первых букв первой строки, — это, несомненно, академик Аркадий Мигдал (слева на фотографии).

И тогда из выделенных букв второй строки следует, что, очевидно, поэт Велемир Хлебников лишь после нелёгких внутренних колебаний решился на замену такого естественного здесь глагола «жаждешь» на нечто более нейтральное — «ищешь»…

Одному лишь богу теперь известно, что явилось для Я. Б. Зельдовича непосредственным поводом публично дать своему коллеге столь нелестную характеристику.

Можно строить всякие предположения. Ясно лишь одно: что бы там ни было, это было связано с физикой. Иначе и быть не могло. Частная жизнь этих людей была полностью подчинена их работе.

Почему Зельдович в последний момент заменил одно слово другим? Именно он, а никакая не цензура, потому что в задачу экспертизы, которой подвергались все научные статьи, входил анализ содержания на предмет охраны государственных тайн, а вовсе не анализ стихотворных строк Валерия Брюсова или Велемира Хлебникова… Полагаю, что сам же Зельдович каким-то образом допустил «утечку информации», результатом которой и явился некий компромисс.

Вот как выглядела та самая страница в «Успехах физических наук»:

Любопытно, что, как рассказывал профессор В. А. Успенский, уже в наши дни много сделавший для популяризации всей этой истории, известный наш филолог Виктор Петрович Григорьев, большой знаток поэзии Велемира Хлебникова, совершенно серьёзно возмущался тем обстоятельством, что-де В. А. Успенский приписал поэту несвойственное тому слово «атомосклад» да ещё и прикрывался при этом именем уважаемого академика Зельдовича…

В целом, Яков Борисович мог бы быть доволен: прошло уже несколько десятков лет, а его акростих живёт, здравствует и продолжает вызывать неизменный интерес к творчеству Велемира Хлебникова.

«Всё преходяще — музыка вечна».

Валентин Антонов, май 2006 года