Впрочем… кто его знает — может, вовсе и не по-польски… Вот послушайте сами, как стихотворение Юлиана Тувима «Dwa Michały» (то есть, «Два Михаила»; читается это название так: «Два Михалы») читает польский артист Богдан Дмовский. Послушайте и скажите, какие такие танцы напоминает вам его исполнение:

Лично мне (под впечатлением от недавних крымских событий ощутившему, вероятно, мистическую связь времён и народов) представляется такая экзотическая картина: ханский дворец где-нибудь в Бахчисарае, нещадно палящее крымское солнце, толпа праздных зевак, бубен-бубен-бубен-бубен и — невесть откуда взявшиеся тут заезжие дервиши, в бешеном кручении-верчении доводящие себя до экстаза, чтобы в один миг рухнуть потом в полном изнеможении на пыльную землю…

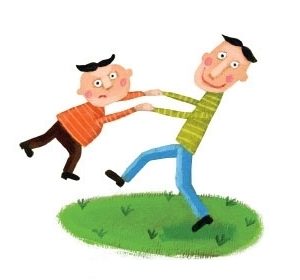

Насчёт восточного колорита — это, скорее всего, шутка. Во всяком случае, никаких подробностей о рисунке танца Юлиан Тувим своим читателям не сообщает. Известно лишь, что один Михал был большой, а другой — маленький, и что большой Михал с редким упорством, вновь и вновь, начинал было кружиться сам и пытаться закружить в танце Михала маленького. Но всякий раз — без особого успеха. Хотя в итоге, подобно заезжим восточным дервишам, Михалы и повалились в изнеможении на землю, но… для создания истинно восточного колорита одного лишь этого будет, пожалуй, маловато.

Зато всё это — очень даже по-польски. Как и всегда у замечательного польского поэта Юлиана Тувима. Уверен, что читатели «Солнечного ветра» прекрасно помнят описанные им приключения незадачливого пана Иллариона с очками, или же отчаянно смелую козу со скакалкой, или его удивительный паровоз. Уверен, что читатели помнят эти стихи Тувима, как помнят они и удивительные стихи другого польского поэта, Яна Бжехвы, о чудесных Бергамутских островах и о Петре, большом любителе свинины с перцем, как помнят они и основное наше правило: позабыть про всякие словари и гугли, ни в коем случае не переводя (то есть не тратя время на поиски словесных эквивалентов), а просто понимая польские стихи в оригинале, воспринимая их не словами, а образами — так же, как, вероятно, учатся родному языку маленькие дети, понятия не имеющие о том, что есть на свете какие-то там словари.

Мы уже прекрасно знаем, что всё это вполне возможно — особенно если стихи читает польский актёр Пётр Фрончевский с его удивительным голосом. Мы вновь убедимся в том, насколько же они близки — и русский, и польский, и украинский, и другие славянские языки: общую картину мы наверняка поймём безо всяких словарей, а уж что в той картине не «нарисуется» сразу — без труда дорисуется по смыслу.

Слушаем Петра Фрончевского, смотрим на картинки и на текст стихотворения Юлиана Тувима «Dwa Michały» — и воспринимаем это стихотворение в образах, безо всякого перевода.

Итак, первые две строчки:

Вспомним прежде всего некоторые правила чтения польских слов и отдельных букв. Например штрих над согласной означает, что эта буква читается мягко: «ć» — это «чь», «ń» — это «нь». Наоборот, буква «ł» читается гораздо тверже, чем русская «л»: «tańcowały» — это «таньцовалы», то есть танцевали.

Во-вторых, в отличие от русского языка, в польском ударение всегда приходится на предпоследний слог (ударный слог мы, как обычно, подчёркиваем): «Tańcowały dwa Michały» — таньцовалы два Михалы. Что тут непонятного-то?.. Ну, танцевали они, да…

Буква с точкой наверху, «ż», — это обычное наше «ж»: «Jeden duży, drugi mały» (читается еден дужи, други малы). Ну, а тут что переводить?.. Один из Михалов «дужи», то есть, очевидно, «дюжий», большой, а другой «малы», маленький.

Короче говоря, танцевали два «Михалы»: один большой, а другой маленький.

Здесь мы в нескольких местах видим букву с хвостиком — «ą». Читается она несколько по-французски, «в нос»: о(н). Когда-то, давным-давно, подобная буква и подобный звук были и у нас, но со временем в русском языке они превратилась в обычные наши «о» или даже «у». Мы уже много раз встречались с этой буквой ранее и потому без особого труда понимаем, что означает, например. слово «krążyć», кро[н]жичь — «кружичь»: кружить, кружиться… Но вернёмся к нашим Михалам.

Итак, танцевали два «Михалы», один большой, а другой маленький, и далее: «Jak ten duży zaczął krążyć, to…». Як тэн дужи зачо(н)л кро(н)жичь, то… Как тот большой зачо(н)л кружиться, то… Ну, конечно! Лишь только этот большой начал кружиться, то…

Что — «то»?.. «To ten mały nie mógł zdążyć» — то тэн малы не мугл здо(н)жичь. То этот маленький не мугл здо(н)жичь. Как только большой Михал начал кружиться, то Михал маленький не мог здо(н)жичь.

Здо(н)жичь, здо(н)жичь… «Сдюжить»?.. Сдюжить, успеть, поспеть, попасть в ритм, угнаться за большим Михалом — вот чего не смог тот маленький!

В общем, мы словно бы видим следующую картину. Танцевали два «Михалы», один из них был большой, а другой маленький. И вот только-только большой начал кружиться, как маленький сразу же стал за ним не поспевать. (Чему, конечно же, удивляться трудно…)

С интересом читаем и слушаем, что там было дальше.

«Jak ten mały nie mógł zdążyć, // To ten duży przestał krążyć». Як тэн малы не мугл здо(н)жичь, — ну, это понятно, — то тэн дужи пшестал кро[н]жичь. То этот большой пшестал кружиться… Что такое пшестал?..

Знаете, иногда слово лучше видеть, чем его слышать. Например, буквосочетание «rz» читается, как наше «ж» (а после глухого согласного — даже как «ш»), но это совсем не то же самое «ż», о котором мы только что говорили. Хотя они и произносятся одинаково, но обмануться тут трудно: ведь в сочетании «rz» «главной» буквой всё равно остаётся буква «r», и слово «przestał» — это ведь хорошо нам понятное слово «prestał», «престал», перестал…

Понятно сразу и безо всякого перевода: как только маленький Михал не смог поспевать за большим, то большой перестал кружиться.

Кажется, мы с вами уже понимаем не только то, что было, но и то, что будет:

«A jak duży przestał krążyć, // To ten mały mógł już zdążyć». А як дужи пшестал кро[н]жичь, то тэн малы мугл юж здо(н)жичь.

Собственно говоря, все слова тут нам уже знакомы. Мы их уже («już», юж) не только воспринимаем на слух — мы их видим.

Тем более, что всё очень логично: как только большой Михал, заметив, что маленький за ним не поспевает, перестал кружиться, маленький Михал, разумеется, уже вполне мог после этого за ним поспевать.

Ну?.. И что бы вы теперь сделали на месте большого?..

«A jak mały mógł już zdążyć, // Duży znowu zaczął krążyć». А як малы мугл юж здо(н)жичь, дужи знову зачо(н)л кро[н]жичь.

Ведь всё тут понятно, не правда ли?.. И всё возвратилось на свои исходные позиции: теперь mały Michał вполне мог поспевать за большим, поскольку тот перестал кружиться. Но раз он вполне уже мог поспевать, то, естественно, большой снова (znowu, знову) начал кружиться…

Никаких дополнительных польских слов для описания того, что произойдёт минутой позже, нам уже не потребуется:

«A jak duży zaczął krążyć, // Mały znowu nie mógł zdążyć». А як дужи зачо(н)л кро[н]жичь, малы знову не мугл здо(н)жичь.

Да, да, да! Как только duży Michał опять стал кружиться, Михал маленький опять не мог за ним успевать.

Всё вернулось на исходные позиции… конечно, за исключением потраченных сил.

«Mały Michał ledwo dychał, // Duży Michał go popychał». Малы Михал ледво дыхал, дужи Михал го попыхал.

Представляете себе картину? Mały Michał от усталости уже ledwo (ледво — едва, еле, чуть) dychał (дыхал — дышал), но duży Michał, у которого и сил-то, вероятно, было побольше, его (а это просто go, го) толкал, подталкивал (popychał, попыхал; вспомните русское слово «впопыхах» — в спешке, в толкотне, суматошно).

Безусловно, сил у большого было побольше, но ведь, вспомнив сказку Пушкина, — всему же есть граница!..

«Aż na ziemię popadały // Tańcujące dwa Michały». Аж на земе(н) попадалы таньцуйо(н)це два Михалы.

Перевод не нужен, потому что и слова тут, в общем, все понятны, да и без всяких слов каждый прекрасно понимает, чем всё в итоге закончилось: от усталости наши «танцующие Михалы» аж на землю (na ziemię, на земе[н]) попадали (popadały, попадалы). И, думается, никогда ещё падение на землю не сопровождалось столь дружным, громким и счастливым хохотом…

Теперь соберём вместе рассыпанные кусочки знаменитого стихотворения Юлиана Тувима и послушаем его не в переводе-пересказе, а так, как оно звучит в оригинале.

Смотрим на текст, слушаем голос польского актёра Петра Фрончевского — и всё-всё понимаем!..

Юлиан Тувим, стихотворение «Dwa Michały»:

С дружным и громким хохотом, да… Лично мне совсем не трудно представить себе всю эту картину. Когда мой младший сын был ещё совсем маленьким, у него была любимая забава: взяв меня крепко за руку, изо всех сил бегать вокруг. До полного исчерпания сил, и с одним лишь тем условием, чтобы я кружил его, непрерывно приговаривая при этом нечто совершенно невразумительное: «Пупарапа, пупарапа, пупарапа, пупара!..». Сам он на бегу, конечно, ничего не приговаривал, а был очень серьёзен и сосредоточен. Продолжалось это всякий раз минут двадцать, а то и полчаса. И всякий раз заканчивалось одинаково: громким хохотом и падением (нет, не на землю — на пол) в счастливом изнеможении…

И ещё несколько слов, напоследок. Замечательно, конечно, слушать стихи в оригинале — именно так, как их задумал автор. Но всегда ли, даже вроде бы понимая стихи без перевода, мы их действительно понимаем? И подумалось в этой связи: а ведь неслучайно в стихотворении Тувима появились именно «Михалы», а не Иваны, Петры или, скажем, Илларионы. Есть в польском языке разговорное, шутливое слово «michałek» (михалэк), или, если их много, «michałki» (михалки), и означает это — мелочь, пустяки.

Милые пустяки, из которых только и соткана наша жизнь…

В оформлении использована (в несколько деформированном виде, но на глаз это не очень заметно) одна из картин современного русского художника Васи Ложкина.

Валентин Антонов, апрель 2014 года